Num gesto raro e animadoramente clandestino, a Assírio & Alvim resgata um obscuro poeta menor, cúmplice e discípulo de Antonin Artaud nos meses finais da sua vida, e alguém que desesperadamente buscou obter algum reconhecimento, acabando por sobreviver quase exclusivamente da esmola das notas de rodapé. Contudo, Sou certamente um monstro revela-nos algo mais que um poderoso elo perdido

Tantas vezes os poetas incapazes de suster um nível de qualidade médio dizem-nos mais sobre o risco essencial que a poesia exige do que aqueles que parecem incapazes de ferir os sentidos, deixar úlceras ao bom-gosto. Com alguns desses líricos negros do último século que emergem continuamente e parecem troçar dos cânones, parece que a própria noção de nível foi abolida. Lembram-nos como a poesia é escrita sempre contra os usos gerais, por esses poucos capazes de arrancar a sua carne às «tradições perdidas». O poeta é «um morto consciente por entre os mortos», e por isso se sente deslocado no seu tempo, em que não pode confiar nem acreditar, pois em tudo ao seu redor pressente uma espécie de burla constante, a falta de clareza dessas canções que soam livres dos enredos compulsivos, da intriga dos vivos para se fazerem valer, para se evidenciarem impondo fórmulas obtusas, desnecessárias. Nesse sentido os esforços de qualquer poeta não podem senão ser apreciados como criminosos, uma vez que estes parecem ter-se votado à reprovação, reprovados segundo o juízo dos demais, ou, em alternativa, colocando-os em causa, uma vez que a sua atenção se esquiva e aos limites da afeição e aos complôs de um certo meio, enraizando-se mais fundo, buscando esse ruído «de passo perdido nos éteres», «essa estrondosa promessa de uma outra vida».

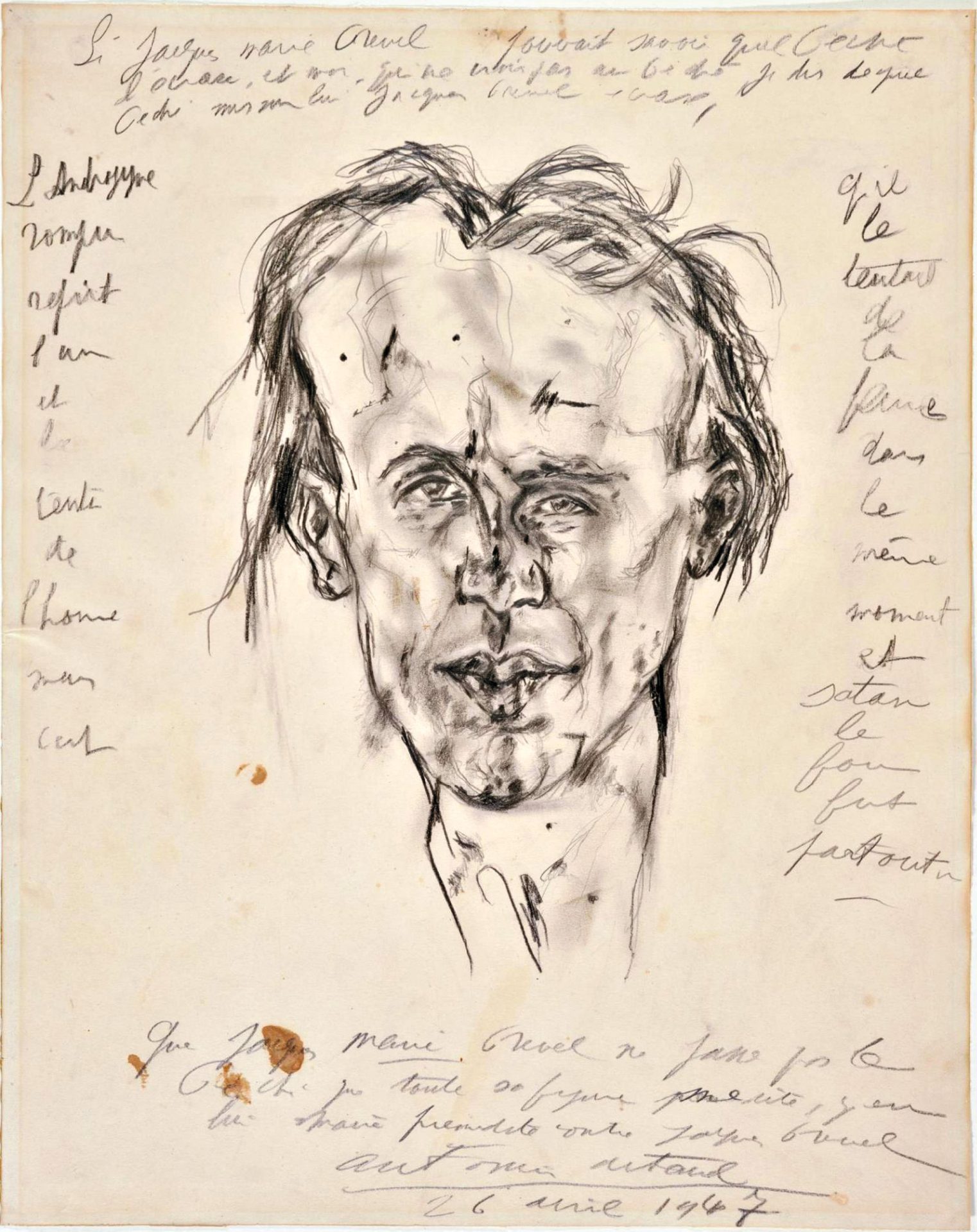

A poesia diz respeito àquela potência ulterior, mantida sempre em perene minoria, como nos diz Roberto Calasso, sendo difícil colocá-la ao serviço do corpo social, uma vez que ameaça desancorar-se de tudo e navegar, solitária e soberana, pelo puro prazer do jogo e do gesto. A recriminação é, por isso, a atitude geral que o poeta colhe, e que deve transformar numa espécie de alimento para levar até ao limite as suas intuições. «Além disso, quando pronunciamos a palavra ‘vida’, deve ficar bem claro que não nos referimos à vida como a conhecemos superficialmente, mas sim a esse cerne frágil e variável que as formas nunca alcançam», adianta Antonin Artaud. «E se há, no nosso tempo, algo infernal e verdadeiramente maldito, é a nossa insistência artística nas formas, que nos impede de ser o que deveríamos, vítimas queimadas na pira, a transmitir sinais por entre as chamas.» Por isso, na verdade, a época sempre lhe gera uma espécie de náusea, e só consegue respirar na irregularidade dos dias. Segue buscando a forma que melhor se deixa ferir pela sua paixão danada. Deste modo, e no intuito de cumprir um acto decisivo, clandestino e violento, vê-se obrigado a desfazer-se de todos os apoios, a tomar como residência o próprio desamparo e, tantas vezes, a pagar do seu bolso os seus livros. Jacques Prevel é um exemplo desses poetas que nunca obtiveram o menor favor do público nem dos seus pares, e que ainda assim persistem, pois desse rastro que não se apaga inteiramente deste mundo parece haver um pequeno número de leitores que ali recuperam a notícia de um além-mundo. Por sorte, esse é um número que, de forma algo enigmática, se mantém bastante estável ao longo das décadas, e que marca a sua diferença e dos seus critérios, impedindo aquele efeito de imbecil erosão da verdadeira poesia. Contudo, este poeta francês que não passou dos 35 anos, arrastando pelos anos uma tuberculose que acabaria com ele a 27 de maio de 1951, publicou à sua custa três opúsculos que reúnem a maior parte dos seus versos: Poemas Mortais (1945), Poemas para Toda a Memória (1947) e De Cólera e de Ódio (1950). Mas se a obra resiste, Prevel surge invariavelmente nas margens da feroz lenda de Artaud, sendo que, além daqueles três títulos, foi o diário centrado na relação com o autor de ‘Pesa-nervos’ o que lhe permitiu esta sobrevida. Depois de Artaud regressar às ruas ao fim de nove anos internado em Rodez, Prevel foi dos poucos que manifestou a tempo a sua devoção, empenhando as poucas posses que tinha, e até os livros da sua biblioteca, para poder acomodá-lo, e o preço mais alto dessa órbita em torno de Artaud pagou-o com a própria vida, mergulhando com ele no láudano e nas derivas impregnadas de ópio.

Cantar as dores, a morte, a sombra, o obscuro

Quanto ao teor dos versos, a par das tristezas, dores, desespero, desses nitridos lúgubres, melancolias, maldições irrisórias, etc., etc., a insistência, um alto grau de compromisso revela-nos essa noção de que as palavras é como uma excreção do imaginário, uma forma de pelo sentido recombinar as sensações, intervir como se quiser, e dizer uma coisa precisamente para se libertar dela, transformando os sinais nos seus opostos. Esta é uma poesia a tal ponto desarranjada, feita de estranhos rumores, do alento próprio da mão coçando um juízo dilacerado, «um rosto deteriorado pela noite», e fica-nos a impressão de que Prevel foi escrevendo versos para ouvir melhor o tremor íntimo que o fazia recair sobre a substância de dias mais antigos, escapando aos ritmos que tudo absolvem. Ainda que tenha buscado um editor, a ninguém podiam interessar aqueles gemidos poéticos, que não se dispunham a aperfeiçoar esses lugares comuns na sua condição ornamental que, geralmente, perversamente, se associa à poesia. «Pesando de inquietação de ansiedade e de irreal», esta poesia vive de esparsas iluminações, nasce de impulso e não se sabe libertar dele, dando a sensação que muitas vezes nem retém mais do que isso. «Nada senão um mal-estar e o tempo fragmentado»… «Perder-me sempre e encontrar-me num gesto». Cantar mesmo que entredentes, como as raízes de uma árvore destruída por um raio, ardendo, cantar as dores, a morte, a sombra, o obscuro, por não ser capaz de se reconhecer em nada: «É em nós que este mundo está morto», escreve Prevel. Mas isto não se confunde com ladainha das cabeças moles da nossa época, sempre a choramingar, mas incapazes de alcançar a incandescência e a trepidação de «uma palavra perfeitamente macerada na minha medula, saída de mim, que resistira até ao extremo limite do meu ser», como nos diz Prevel sublinhando uma frase de Artaud. O hausto deste, mesmo o seu hálito, as suas invectivas atroadoras estão presentes ao longo destas páginas enquanto ecos, lembrando que em poesia pouca importa o assunto em questão, mas é essa espécie de carácter de frases que não querem ser proferidas sem frémito. «Sem poder de expansão, sem um certo domínio sobre as coisas, a vida é indefensável.»

Que mal há em que um poema seja um mundo de tal modo precário que viveu apenas de um instante, e não foi capaz de inscrever uma visão grandiosa, que contagiasse as comunidades, que não fosse um argumento digno de convencer ninguém? Numa das cartas a Jacques Rivière, em que defendia a urgência e força dos seus próprios poemas, questionava: «Tem menos autenticidade literária e menor poder de acção um poema defeituoso, porém semeado de belezas impressionantes, do que um poema perfeito, mas sem grande ressonância interior?»

É nesse ponto que a poesia de Prevel insiste, nesse trágico instante que lucila numa vida calcinada, esse elemento deflagrável. E se são poucas as páginas das quais se pode colher a urze de uns quantos versos articulados de forma magistral, aqui o verso é uma medida plena, e por vezes um basta e gera um foco radioso e que se inscreve de forma poderosa na memória do leitor: «Os seres não existem à medida do tempo/ Do tempo que não tem medida./ Escorados, torcidos, rostos engelhados/ E sustentando os andaimes dos dias inexistentes/ Retêm um passado sem presente/ Constroem um presente que não tem duração».

Aqui o verso é um limite drástico, um balanço terrível, uma medida que tudo transtorna, ao ponto de ficar em causa a própria relação entre o ser e a espécie: «Encontro-me sem forma humana/ Ensanguentado pelas minhas revoltas e pelas minhas lutas/ E condenado a viver existências dispersas/ Encontro-me abandonado à minha vida única (…) E vagabundo de um Mundo ausente/ Arrasto comigo a noite/ E a dor ávida dos meus desastres obscuros/ E a minha cara está destruída e a minha infância em lágrimas./ A minha queda realiza-se no silêncio/ Onde ressoam vozes dilacerantes e quebradas/ A minha ilimitada queda vertiginosa e sem grandeza.»

O poeta busca esses seres igualmente desafeiçoados, capazes de pôr em causa as formas, de sofrer até ao limite os impulsos da sua consciência. Busca esse sinal de irmandade junto daqueles que exploram os confins da noite em busca de outros sinais, procuram um leitor que não tema esse efeito de queda interior: «Um homem suficientemente louco e vazio de sentido para me compreender/ um homem da minha raça/ Mas tendo interrompido os fracassos e os medos/ E que lesse através dos anos sem nome», escreve Prevel num poema dedicado a Artaud. É um modo de assinar a noite, deixar nela marcas com a cinza de uma vida que se extingue, como se o importante não fosse o nome, mas o enredo e a errância que nos mergulham num mundo do avesso, em que o génio não é uma questão de posse, mas de igualdade perante o silêncio, de restituir os fragmentos de um canto perdido, que exprime esse laço entre vivos e mortos, essa paciência imensamente desafiadora, e que rompe com os constrangimentos do tempo: «Pegámos fogo às nossas memórias/ E a nossa história pareceu-nos possível/ Vivemos como sombras/ Vivemos como mortos». Dependendo do lado, podemos aceder apenas ao reverso pueril destas tristezas, mas do outro parece que Prevel chama o seu leitor para um soberbo desacato: «Todos os nossos amigos estão mortos/ Perdemo-nos apesar de todas as nossas esperanças/ Mas éramos seres capazes de morrer/ E fomos demasiado parecidos connosco próprios/ E nunca ninguém compreenderá/ Nunca ninguém nos escutará/ Nunca ninguém se recordará// E esta noite com o meu peito aberto/ A todos os batimentos de um pesado desastre/ Recordo-me com as minhas lágrimas/ E sei que éramos os únicos presentes e eternos/ Os únicos capazes de reaver a Herança/ De nos erguermos como relhas/ E de despedaçarmos este tempo morto».

Também aqui estamos diante de «um coração catastroficamente indisposto pela vida quotidiana», para usar uma expressão de Artaud. No seu discípulo há esse devaneio de quem se defende da miséria supondo que toda aquela condição equívoca, espasmódica, inerme, tudo isso há-de encontrar uma justificação, pois também chegará a sua vez de ser publicado, lido, de se livrar da marginalidade e ver recompensada aquela fractura existencial de que nos dá conta nos seus poemas. Parecia suplicar um reconhecimento que não veio… «Recuso-me a acreditar que as minhas noites de vigília/ Serão queimadas na claridade de uma manhã glacial/ Recuso-me a acreditar que este espelho/ Não guardará a minha sombra/ Recuso-me a acreditar que tudo será semelhante/ Cruel e decapitado pelo tempo/ Recuso-me a acreditar que as minhas palavras/ Nunca serão ouvidas/ recuso-me a acreditar que esta vida/ Não me dará o dom de uma glória/ Mais alta e implacável para a minha razão/ Do que a própria obsessão por qualquer glória».

Um nascimento desconhecido, uma obra dominada por um absurdo mal-estar

Às tantas, damo-nos conta do sortilégio desta edição em português, desse inesperado gesto que nos faz prestar atenção a um obscuríssimo poeta num momento em que, entre nós, os catálogos se limitam a raspar a talha dourada dessas formações canónicas que se erguem lá fora. Por aqui se vê um compromisso no sentido de correr atrás da dilaceração, de nos oferecer um inesperado parêntesis face a uma vida lírica cujas cargas foram reprimidas e castradas, que se fica por aí entregue a delíquios e soluçozinhos de terciopelo, e sentimos por uma vez, e à margem das celebrações oficiais, um nascimento desconhecido, uma obra que fraqueja e está dominada por um absurdo mal-estar, mas ainda assim sabe menos a alguma coisa que foi escrita do que a essa «carne cheia de uma vida desregrada e pungente». Prevel está longe de ser um grande poeta, nem sequer vale a pena reconhecer-lhe esta ou aquela qualidade, mas fica a sensação de que soube fazer alguma coisa da sua fidelidade ao outro, soube entregar-se a um clarão que iluminou essa radiância dos sonhos mal concebidos, esses seres andando a passo de percevejo, mas que dão entre os lugares imundos da terra pelo «surgimento irregular de não sei que surda e selvagem melopeia». Aqui estende-se um lençol com sinais de vómito, um astro duro arrancado à massa espessa do firmamento por esses que não se cansam de remexer nas suas entranhas em busca do obscuro coração da noite. Estamos muito longe das formas de beleza ratificada, das cerimónias que decorrem para exemplo da comunidade nos auditórios, da cultura muito certa dos seus valores, e temos de fazer um esforço por ouvir este que «se inclina sob o vento com a sua voz cortada/ E esgotada pelo sonho». Se podemos antecipar que dos volumes que hoje se publicam com tão grande azáfama não ficarão mais de cento e cinquenta páginas, Prevel vinca como «seria necessário uma razia uma pilhagem definitiva/ No coração gelado de uma estação que não tem nome nem para as aves de rapina nem para os mortos». Este é um livro de um cadáver que ressuscita por uns instantes de cada vez que o lemos. E é assim por não recorrer ao prestígio da literatura, mas saber desfazer-se dele, preferindo «atirar tudo ao êxtase e ao terror»… «A stúpida razão o rapto da fraqueza/ E a minha vida com as suas contusões (…) Estou num quarto estreito/ Que conservou o luxo do sofrimento/ E de um amor que viveu na fome/ Há sobre a mesa partida/ Um cassetete e flores de que me recordarei/ Há toda a desgraça de uma vida que ela atirou para cima da mesa partida».

Sendo um mau poeta, alguém que em nenhum momento poderia ser acusado de revelar aquele gosto imoderado da forma, uma paixão excessiva pela arte dos versos, ou esse grau de especialização excessiva que tantas vezes apenas conduz à esterilidade, pela forma como a urgência o faz descuidar a forma, Prevel surge-nos num contraste quase revoltoso face à poesia que hoje se escreve e publica, inclusivamente neste catálogo, essa poesia ornamental, comestível e insossa, cheia de caprichos, revirando tudo para nos convencer das emoções fictícias de uma existência estetizada, servindo-se de técnicas abstractizantes e dessas formas de rebeldia sintáctica que arrastam consigo uma obrigatória sensação de enjoo. E então há uma sensação de frescura mesmo num poeta tão amargo, e que consegue despir a poesia da ideia de poesia, sendo fiel aos estridores e asperezas da sua vida, e sem se ficar por meros repuxos e choques sonoros e semânticos. «Estou contigo na terra dos mortos/ Na terra mais real na terra mais amarga/ E talvez seja a minha única vitória/ pensar que ela já não me é estrangeira». Sem ser inovador, fica claro como a escrita não parecia ser o mais importante, antes reforçar um apelo maligno, a «comunhão eterna da recusa». E é isto o que, no fim, nos convence, como a cada página damos pela mesma coragem desarmada e uma espécie de canhestro despudor. A forma como, no seu ritmo irregular, a métrica se distende até desaparecer num embalo que é apenas leal à clara representação de um efeito: «Toda a vida em ruptura».

Uma cumplicidade rara entre editor e tradutor

Os versos de Prevel são excessivos, e não passam de um resumo. Ali acolhe «esta violência da memória», aquele resto de sonoridade que aguenta aqueles que se acham sempre vulneráveis, perdidos. «Não há conjunção para aqueles que atravessam o espaço e o tempo só foi inventado para nos transformar em bárbaros», diz-nos ele. Não há qualquer truque, nem subtilezas. É uma escrita que resistirá pela revelação da realidade que se apresenta como irredutível a termos estéticos. Isto porque o sofrimento e o desespero não são absorvíveis nem traduzíveis num programa estritamente literário. Assim, esta poesia depende de um conhecimento obtido pela carne, e Prevel vinca que «o louco esteve em todo o lado». E damos por nós a gostar muito mais de um poeta algo débil do que de tantos tão admiráveis nos seus recursos e ênfases, uma vez que ele reduz todo o seu arsenal às repentinas inflexões do verso que se torna de uma eloquência alucinada e dramática.

No nível mais baixo, damos com eles entre «esses farejadores de vento», esses homens a quem, «com o endurecimento da espera», muitas vezes só resta «a força do crime». O único poder ou fascínio que exercem sobre o leitor é a sua capacidade de identificação com todos os aspectos da vida vivida… «Poder-se-ia acreditar que tudo está abençoado quando se encontra um mundo perdido, cruel e presente, real e presente, com a poeira, a chuva, o ruído vão das passagens, todas essas coisas encarnadas na dor»… E quando a beleza, por fim, e até por último, comparece nestas páginas é tão mais sentida: «Seria necessário escrever como se vive, sem pensar, e desenhar o céu tal como este é apercebido numa manhã de neve ardente pela solidão dos telhados, que despedaçam os fragmentos das estrelas suspensas a uma frágil altura.»

Há uma exemplaridade conspirativa nesta edição, que se serve do aparato mínimo – uma breve nota introdutória apenas para acicatar o leitor, nada mais – e deixa claro uma cumplicidade rara entre o editor e o tradutor, que reduziram a sua intervenção ao vigor de um gesto que se limita deixar entre nós este parêntesis aberto, um sinal que reconhece «o isolamento, a espera, a crueldade», e mesmo assim ressalva «estas formas/ Que atravessaram a divina loucura e que ainda retêm a luz».