Paul Duméry, um comum homem solitário de trinta e quatro anos, divorciado, vê-se desesperado sem dinheiro e sem perspetivas de trabalho, e através do seu amigo Daubelle conhece o riquíssimo Sarrebry. Duméry que nunca tinha cometido qualquer delito, engendra imediatamente um plano maquiavélico para assassinar este homem com o fito de se ver livre dos seus problemas financeiros, que tanto o assombram e fustigam. Nesses dilemas financeiros está a pensão que tem que pagar todos os meses à ex mulher, à mesma ex-mulher que o traiu com o seu melhor amigo. Chega a ser cómico lembrar que a primeira coisa que Duméry faz quando se vê com o dinheiro do assassino é precisamente enviar uma boa quantia para ela, pondo assim em risco a sua própria liberdade. Mas que liberdade, se Duméry é um homem cuja liberdade está há muito ameaçada, mesmo antes talvez de ter assassinado aquele homem? Mas à conclusão que vamos rapidamente chegar é que não é somente a liberdade de Duméry que está ameaçada, é também a do leitor. O leitor como ele, também se sente um insubmisso, um ameaçado e só por isso lê, porque a leitura é uma luz intermitente e insurreta à ilusão. O leitor como ele também é um fugitivo, e por isso no encalço de Duméry também ele foge e se refugia, em cada quarto de hotel, por entre as ruas de Dijon, Havre, Marselha, Paris. Mas, se ao leitor ainda lhe sobra alguma côdea de esperança, a este homem apenas lhe resta a tentativa de se auto dominar. Ele que assume não possuir “uma grande experiência do amor”, ele que assume que apenas se sente aliviado quando escreve, ele que confessa que há muito tempo não sabe o que significa sentir-se em casa. Pois bem, é graças a este sufoco e a esta insubmissão tonificante que não há um único momento, logo desde início em que o leitor não se sinta próximo de Duméry. E porquê? Fácil, porque o assassino podia ser qualquer um de nós. Duméry matou Sarrebry com um martelo, mas o leitor sente que ao escrever ele também escreve como se escrevesse com esse mesmo martelo. Um martelo pesado, sombrio e, no entanto, não lhe sentimos a culpa, sentimos-lhe sim o afrontamento, o pulso, o queimor. E é aí que se consolida a empatia e a cordialidade para com este homem.

Depois de ter cometido o crime na rue de Mesley, Duméry foge de Paris à deriva, mas logo é apontado como principal suspeita, e o seu rosto começa a aparecer em todas as capas de jornais. Então apavorado, mas munido com o dinheiro roubado, instala-se em Monte Carlo, onde vai conhecer Jeanne, uma mulher divorciada, também ela desolada e insatisfeita com a vida, que vê no casino alguma forma de consolação. Os dois acabam por se envolver, mas Duméry nunca lhe revela a sua identidade, por isso quando se vê já preso e condenado à pena máxima estranha a sua inesperada visita. A primeira e última, porque Jeanne como ele também se suicidará, mas Jeanne não se suicida pelo desgosto de o ver condenado, e é ele quem nos diz isso, porque no fundo não há causa e efeito de nada sobre nada, de ninguém sobre ninguém, porque no fundo não somos ninguém. Jeanne suicidou-se porque sim, da mesma maneira que Duméry matou porque sim, da mesma maneira que Duméry não se defende do crime que cometeu porque sim, da mesma maneira que escreve porque sim.

Este diário que decorre entre os primeiros dias de Maio e o dia da sua morte a dezasseis de Setembro é um diário no limbo, no limbo do desejo e da renegação, do ódio à vida e do receio da sua perda, da repulsa à ordem e da necessidade de um porto de abrigo. É um diário no limbo entre o absurdo e uma espécie de esboço teatral do aceitável, entre a obsessão e a fuga do real. É esta ininterrupta e avassaladora insatisfação que move cada passo do narrador, cada sua dúvida e hesitação. Mas esta insatisfação tirana e anémica é de tal maneira intrínseca e natural a este homem, que não há nada que possa adquirir por si só alguma importância. Não há nada a perder, da mesma maneira que não há a ganhar neste mundo fantasma, neste mundo humilhante e dissimulado (p.60) onde se «fabricava sem tréguas a felicidade ou a desgraça.» A felicidade ou a desgraça isso mesmo, e qual é a diferença para este homem? Nenhuma, e este diário é o registo exímio disso mesmo, da disfuncionalidade deste mundo, da indiferença, da estranheza de uma sociedade hipócrita, verruguenta, tão mais insegura que o comum dos Duméries. Não é Duméry que é um marginal, mas sim a sociedade raquítica, espurca, embostelada. A sociedade que se baba por uma lágrima de arrependimento. O que acontece é que Duméry não verte essa lágrima ougada por todos. Aliás, Duméry não verte lágrima nenhuma e é aí que entra a ironia como macronutriente predominante desta história. (p.142) «Mesmo que a Sociedade tenha instrumentos para todas as tarefas, só Deus e os assassinos sabem fazer-nos morrer.» ou ainda (p.145) «Há no céu mais lugar para um pecador que se arrepende do que para um justo que nunca falhou.»

O que acontece é que Duméry não é um pecador que se arrependeu, nem um justo que nunca falhou, mas nem por isso ele passa a ser um homem turvo, dúbio, controverso. De maneira nenhuma, a sociedade sim é que é controversa, dúbia, turva, mas na altura em que decide voltar atrás depois de o ter condenado, ao vê-lo desfalecer e cair terrivelmente doente numa cama, já será tarde demais e ele acabará por se suicidar.

Tristan Bernard desde logo nas primeiras páginas, não nos dá nenhuma hipótese para julgamentos, e por essa razão nos pomos imediatamente ao lado do narrador atravessando com ele impunes a sua retina incomplacente e inexorável. É então, desse modo, que o leitor por se ver por dentro da pele do narrador diarista se deixa ficar desde o primeiro momento, de pedra e cal firme a seu lado, zelando e temendo por ele. Mas no fundo, o leitor não zela e teme apenas por Duméry, ele zela e teme por si próprio a cada relato do diário, porque em alguma parte do seu sacrário interior, o leitor sabe que indubitavelmente vai encontrar algo de monstruoso que também o perseguirá sem tréguas. Essa perseguição a que o leitor se sujeita é o preço base de toda a leitura. Na verdade, é certo que toda a leitura tem a sua sentença, e a leitura deste diário é áspera, severa e desassossegada.

Duméry que é um cidadão cumpridor, eloquente, culto, genuinamente bem formado, nunca se imaginou a assassinar alguém, e, no entanto, assassinou. A sangue frio ele matou porque se viu obrigado a matar. A sangue frio ele confessa o seu crime sem nenhum remorso ou arrependimento, porque não se vê obrigado a não confessar. A confissão e culpa não têm que ser aplaudidas ou vertidas em soluços de absolvição só porque assim é esperado, até porque a sua ausência de culpa, ou melhor, a ausência de uma encenação é o que mais tonifica a sua personalidade e o cerne deste romance. Aliás, é precisamente através desta ausência de culpa de Duméry, que Aníbal Fernandes no seu prefácio estabelece uma comunhão entre Tristan Bernard, Dostoievsky e Camus e dos três romances em questão (Entre a Espada e a Parede (1933) / Crime e Castigo (1886) / O Estrangeiro (1942)).

O tradutor desenha-nos no seu esclarecedor prefácio um triângulo entre os três personagens por ele comparados no seu texto, ou seja, o Duméry de Bernard, o Raskolnikov do Crime e Castigo de Dostoievsky e o Mersault de O Estrangeiro de Camus. (p.9) «No que toca a Dostoiévski, depois de alguma semelhança entre os crimes frios do seu Raskolnikov e o deste Duméry, tudo é diferente porque o assassino russo se prolonga numa implacável peregrinação expiatória, enquanto o assassino de Aux abois vive numa ausência de sensação de culpa, numa entrega passiva e com qualquer coisa de entediada aos prazeres que a sua desenvolta situação financeira lhe proporciona.» Por sua vez, a comparação que é feita com a personagem do Mersault de Camus prende-se com o fato de que Mersault tal como Paul Duméry também não sentir remorsos nenhuns, apenas medo do que lhe acontecerá em seguida. (p.10) «Em Bernard e Camus, para além do percurso de uma escrita que em ambos combate a morte determinada por decisão judicial, notam-se outros paralelismos entre pontos essenciais das duas obras: pormenores do crime; a forma como ambas as personagens são presas; o anúncio da pena capital e até a possibilidade da entrevista com o capelão. E pode a tudo isto acrescentar-se que a leitura dos Carnets de Camus nos informa a sua hesitação, durante a escrita de L’Étranger em fazer Mersault suicidar-se (como acontece à personagem de Bernard).»

Esta aproximação estabelecida entre personagens aponta para o espelho cruzado entre as três obras, o seu ossobuco gélido, o halo de indiferença, a impassibilidade insuflada, o farrapo das emoções, e por fim, mas não pela mesma ordem, o seu naufrágio.

Se nos focarmos em O Estrangeiro de Camus, também podemos além destas semelhanças, acusar talvez aquela que seja a que mais aproxima os dois personagens principais além da ausência de remorsos, as mulheres. É que em ambos, tal como acontece com a culpa, com o amor também não há a necessidade de uma encenação oleada. Tanto em Duméry como em Mersault, há a ideia de que «a mulher é uma loba para a mulher» (Bernard, T., A Vontade do Homem) isto é, também elas se bastam a si próprias. São mulheres disponíveis, fáceis, desenvoltas. Neste romance por exemplo, o que verdadeiramente distrai e dá prazer a Jeanne é o casino, o jogo, o vaivém da incerteza, não são os encontros e as noites com Duméry. Também da sua parte não vemos nenhuma lágrima ou angústia quando Duméry a abandona e parte para Paris. Também com Marie estamos perante uma mulher disponível. Vejamos quando ela do nada se reencontra com Mersault numa praia passados tantos anos sem se verem, e ela se deixa levar solta pelo momento. Marie mostra-se o suficiente à vontade para o deixar aproximar-se de si sem o menor pudor. A imagem de Mersault a subir para a boia onde ela estava deitada a apanhar sol embalada pelo ligeiro ondular do oceano é de uma sensualidade soberba nunca alcançada no presente livro por Tristan Bernard, que mais não passa de tratar o corpo ou o sexo como um regresso “à boa carne quente” (p.76) ou como “um refúgio sagrado” (p.74) capaz de lhe conceder o perdão e a “abolição do passado”.

Este diário que é escrito no tempo presente mas sobre um tempo passado, carrega por isso implicitamente a noção de “passagem”. Esta passagem é encarada ora como uma nuvem coleante a ensombrar ora como um folego agitando todo o registo literário. A cada parágrafo do diário, vamo-nos apercebendo que tudo nos é apresentado como sendo vago, volátil, impreciso, intangível. (p.73) «Para amar a vida é realmente preciso combatermos as dificuldades e sairmos delas, mesmo que o façamos de passagem» ou «Bonito mês de Maio, quando te vais embora?» Lermos estas frases é como lermos um desespero sonâmbulo que aparece e desaparece indolentemente. É como que se o diarista se quisesse convencer que ele próprio escreve para lutar contra essa mesma noção de “passagem”, de abandono, de descontrole, de indolência. Ele quer-nos provar que pela escrita se poderá munir de mais força e tranquilidade para não temer o mal que se avizinha, senão vejamos (p.74) «Estou neste momento tranquilo e com a impressão de que nunca serei preso. Digo a mim mesmo que faço mal em pensar isto, em escrevê-lo, em desafiar o destino.» ou «O que me desencoraja é perder a confiança que tinha nesta confissão escrita, para me acalmar. Deixei de ter domínio sobre mim.» São muitas as vezes em que nos apercebemos a dualidade que o poder da escrita exerce sobre si. O leitor testemunha esse dilema que é para Duméry pressentir que se ao escrever ele pode ter o poder de se libertar e controlar as suas emoções (mesmo que nem sempre aquilo que escreve seja transparente), mas também que ao escrever, sem ter noção, pode inesperadamente invocar a maior das fatalidades e desafiar o que o espera.

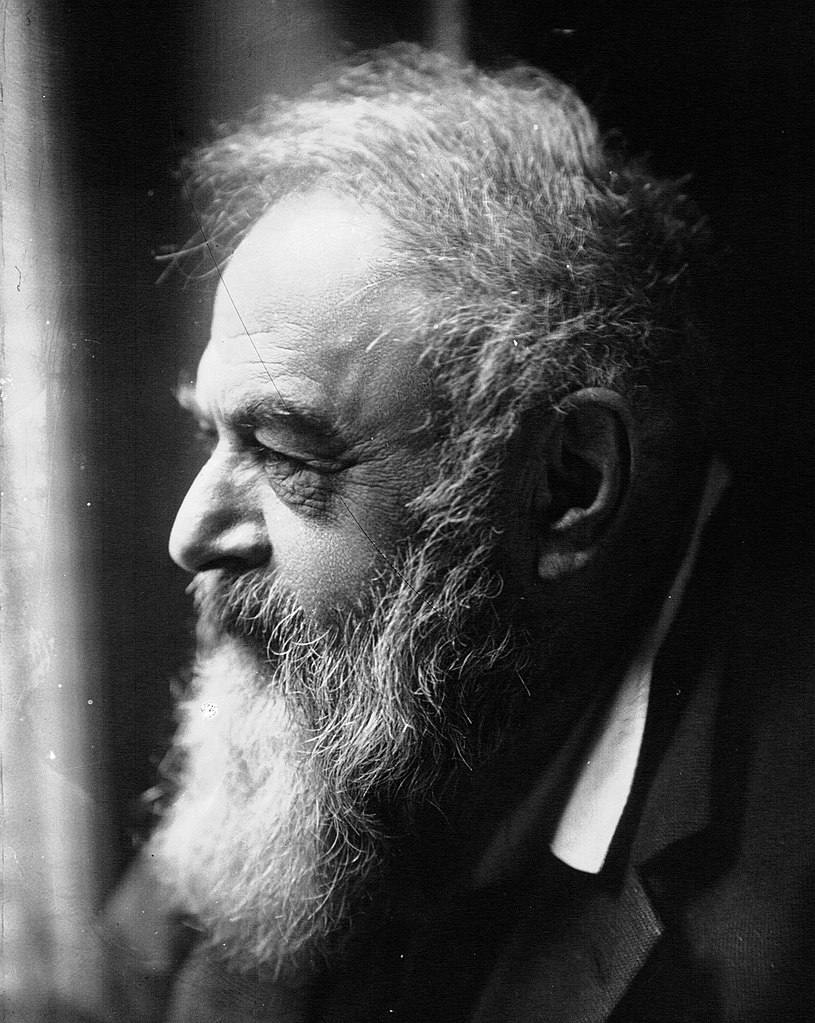

Foi em 1933 que Tristan Bernard escreveu este livro, mas se recuarmos a esse ano facilmente chegamos a obras de outros escritores franceses como Malraux com A Condição Humana, Les Boutique de cannelle de Bruno Schultz, ou Les Inconnus Dans La Cave de Jean Cassou. De notar também curiosamente, que foi neste preciso ano que em várias cidades alemãs, meses depois da ascensão de Hitler ao poder, viriam a ser queimados milhares de livros de escritores germânicos opositores ao regime nazi. Romancista, colaborador de revistas como a Revue Blanche onde viu serem publicados os seus primeiros textos, foi no teatro e na comédia que alcançou os maiores sucessos com mais de trinta peças. Ele que escreveu que «o teatro é regido por leis, mas essas leis, ninguém as conhece”, no seu círculo de amigos faziam parte Jules Renard, fundador da revista literária Mercure de France, o humorista Alphonse Allais, os escritores Georges Bernanos, Breton, Georges Courteline, Lucien e o cineasta russo Sacha Guitry.

Este livro é muito mais do que um diário de um assassino, é um diário poético de um homem acostumado a viver com o seu próprio abandono, com os seus livros, as suas poucas mulheres, os deus desvarios, a sua solidão aguçada e coerente. Duméry, o diarista desta história, terá que ser sempre lido como um homem acima de tudo coerente, e acima de tudo coerente para com o leitor. Um homem que não se deixou marionetar pelo “traje de máscaras” da sociedade burguesa parisiense da sua época. «Foi Deus que criou o mundo, mas parece ser o diabo quem o mantém», esta sua frase ilustra magistralmente este romance. Acima de tudo Duméry a cada nova leitura será um homem que já não está cá. Faltam homens que como ele já não estejam cá. Por outro lado, se virmos o seu diário num outro prisma, podemos também entender a sua escrita como outra forma de encenação. Afinal escrever também é encenar, ordenar, catalogar o absurdo, o obscuro, o estranho, o indecifrável, toda a maldição entre a espada e a parede.