Me too, casas de banho, apelos à natureza e à naturalidade, referências à biologia, como se esta contivesse a verdade última sobre o sexo, luta por quotas quanto ao sexo feminino, elogios de cada vez que um político se assume como homossexual – essa categoria algures entre a medicina e a política que, diz-nos o historiador Douglas Crimp, recentemente falecido, foi objeto de grande disputa durante os anos 90. É esta, mais coisa menos coisa, a forma como atualmente a sexualidade se coloca nas nossas sociedades. Longe vão os tempos, de facto, em que o sexo era considerado como um momento político e revolucionário, em que sobre ele recaía a possibilidade de transformação do mundo, em que a libertação da sexualidade nas ruas era o pesadelo dos conservadores – ainda hoje o é, em certa medida, pelo menos no imaginário perverso destes, sem que ninguém, infelizmente, se reclame dessa perversidade. Em todo o caso, entre ideários conservadores como o Me too (a revolta das donas de casa, que querem os maridos ao lado delas, não interrogando a instituição família), institucionalizações de direitos, como se um homossexual na liderança de um banco desse um colorido especial ao capitalismo, ou argumentos saídos das catacumbas das redes sociais que se limitam a repetir até à náusea a verdade da biologia, sobra pouco espaço para esse monumento recentemente editado: As Confissões da Carne, do filósofo francês Michel Foucault.

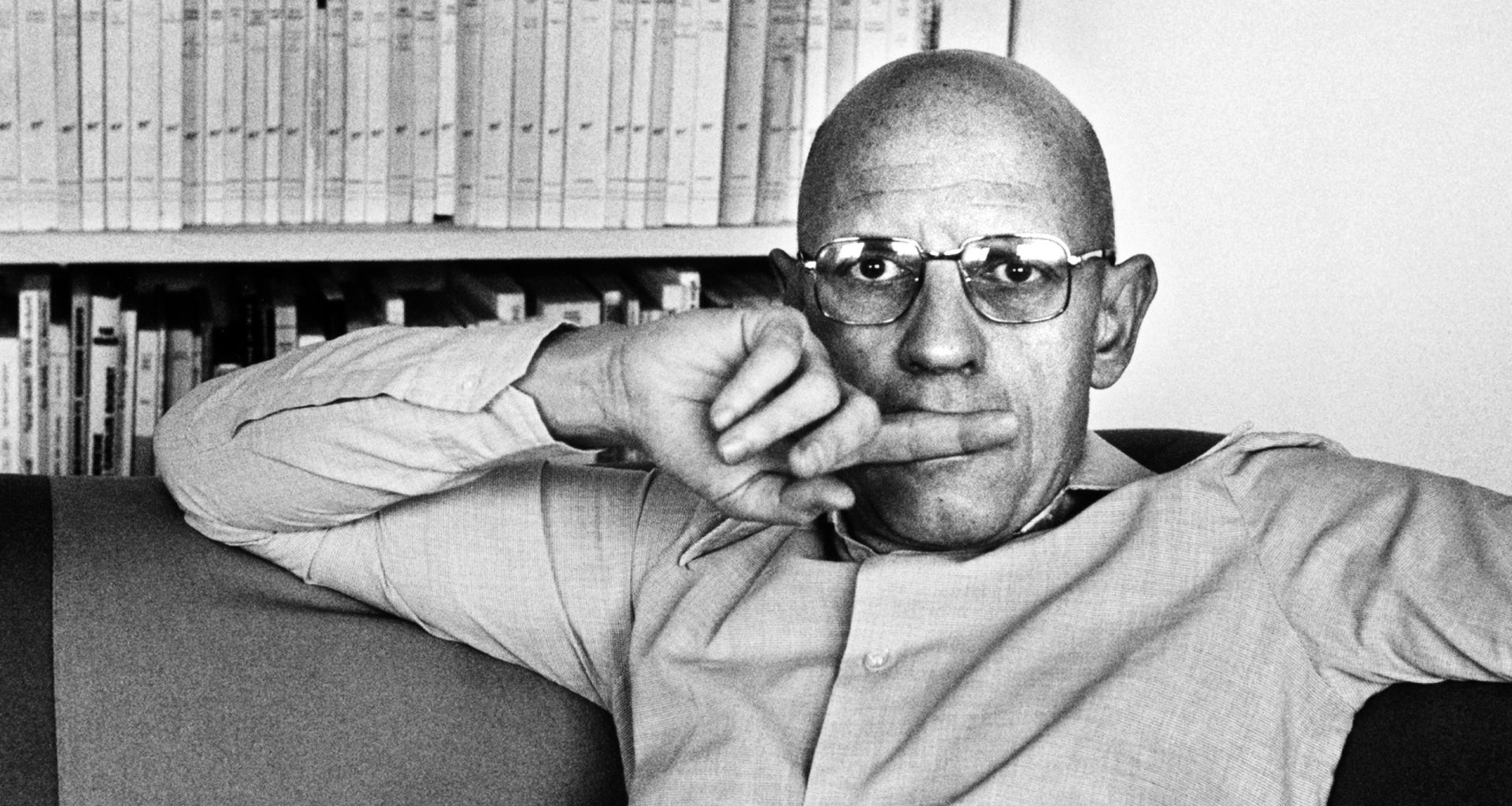

Figura maior de uma geração com um gosto particular pelo paradoxo e pela aporia, como afirmou outro dos seus grandes nomes, Jacques Derrida, o lastro de Michel Foucault faz-se sentir um pouco por toda a parte. Da loucura às prisões, passando por esse monumento ao pensamento que é Les Mots et Les Choses, ou mesmo a literatura, com o que escreve sobre Raymond Roussel e Maurice Blanchot, poucos foram os seus textos que não se tornaram incontornáveis – ao ponto de não se poder hoje escrever sobre Las Meninas, de Velázquez, sem se confrontar com a abertura de Les Mots et les Choses, ou de qualquer livro que ignore Surveiller et Punir ao tratar do fenómeno prisional ser, atualmente, impensável. O século, para retomar uma brincadeira que tem com o filósofo Gilles Deleuze, permanece foucaultiano.

Numa época marcada pelo lugar central que o termo “sexualidade” foi alcançando, o nome de Michel Foucault figura como um dos seus momentos maiores – teríamos que acrescentar Freud, sem dúvida, com o qual mantém uma relação ambígua. Filósofo com uma obra imponente e tantas vezes paradoxal – os filósofos não lhe perdoam a história, de que desconfiam, os historiadores não lhe perdoam o lado teórico que pressentem -, ativista que ficou ligado ao universo das prisões devido ao trabalho desenvolvido no GIP (group d’information sur les prisions) e ao estudo Surveiller et Punir, mas, igualmente, ao universo homossexual (é considerado uma das maiores influências da assim chamada “queer theory”), poucas são as áreas dentro das chamadas “ciências humanas” onde não se faça sentir a sua influência.

Longamente esperado, saiu recentemente, publicado pela Relógio d’Água com tradução de Miguel Serras Pereira, o 4º e último volume (As Confissões da Carne) do projecto que ocupou a última década de Foucault, a história da sexualidade, que se debruça sobre os debates em torno desta nos primeiros séculos da era cristã.

São mais de 400 páginas, onde se mostra um trabalho incansável e paciente de leitura e onde as pequenas diferenças e os deslocamentos dentro de textos há muito esquecidos são trazidas à luz do dia. As Confissões da Carne são, desta forma, um monumento que derrota qualquer tendência para a tagarelice ou para as palavras de ordem. De facto, quem espere encontrar matéria, neste lento e meticuloso trabalho de pesquisa onde os textos são lidos à luz crua de um arquivista, para a vozearia contemporânea acabará as 400 páginas – caso consiga – defraudado nas suas expectativas. Na realidade, é isto que o torna interessante, este facto de ser tanto mais indispensável quanto mais parece não ter nada para nos dizer, quando dele não conseguimos extrair uma posição clara dentro do campo onde a discussão sobre a sexualidade hoje se situa. É nesta medida que ele permanece para nós profundamente intempestivo, esse conceito que herdámos de Nietzsche e que aponta para a capacidade de criação de atrito que certos textos têm relativamente ao seu ou ao nosso tempo – como se falassem uma língua estrangeira, que este não pode tolerar: “agir contra o tempo, portanto sobre o tempo, e, espero, a favor de um tempo que virá.”.

Trata-se, sem dúvida, de um acontecimento, como há muito parecia não acontecer nas paragens sóbrias e tantas vezes enfadonhas da filosofia. Por se tratar de um texto de Michel Foucault ainda por editar, sem dúvida, mas também por causa das vicissitudes que o próprio foi encontrando, só vendo a luz do dia décadas depois da sua conclusão. Como é relativamente conhecido, Foucault, quando morre devido ao HIV em 1984, encontrava-se a rever o texto, já na sua totalidade escrito e finalizado, que foi agora publicado e só o respeito pela sua vontade de não haver qualquer tipo de publicações que não tenham sido anteriormente publicadas – uma decisão autoral um tanto paradoxal, tendo em conta que foi um dos grandes pensadores da “morte da função autor” – é que impediram que o mesmo não tivesse sido publicado após o 2º e 3º volume. E se ele permite, sem dúvida, que os estudiosos possam desta forma perceber a mutação que vai do 1º volume, abertamente político e com uma fortuna crítica imensa, para os dois outros volumes, mais contidos na possibilidade de uma leitura política, permite também perceber uma ou outra coisa relativamente às discussões contemporâneas quanto à sexualidade.

Se, por um lado, demonstra que grande parte do pensamento católico sobre a sexualidade que se foi formando nos primeiros séculos nada tinha de novidade, limitando-se muitas vezes a arregimentar, para as suas finalidades, técnicas e ideias da antiguidade pagã – é o caso, por exemplo, da virgindade -, por outro vem mostrar que a redução da sexualidade à biologia, que conhecemos bem, não constitui a centralidade do complexo pensamento que se foi formando nos primeiros séculos da cristandade, e cujos efeitos ainda hoje sentimos.

É por isso, de facto, que este livro se torna tão intempestivo. Porque ele cria densidade e torna complexo um tema que, olhando para o que tem sido escrito ultimamente, atinge por vezes o grau zero de qualquer discussão. Para quem queira insistir numa qualquer forma de reducionismo biológico um tanto serôdio, que mais não é do que uma versão reciclada do velho argumento homofóbico do contranatura – ao qual não falta o imaginário da pederastia, que parece acompanhar sempre a primeira – convém perder-se um pouco nestas mais de 400 páginas. Irá perceber que nunca, em momento algum desta longa e complexa história, a sexualidade foi reduzida a qualquer forma de verdade biológica (é interessante notar, aliás, a função que a biologia tem neste discurso redutor: mais do que saber se ela detém ou não a verdade sobre a sexualidade humana, é pretendido que ela tenha um efeito político). É certo que, como refere Foucault, os interditos eram vários e que tudo quanto caísse no espetro do contranatura era proibido – nada disto era novo, na realidade, e a própria ideia de uma sexualidade contranatura é formulada na antiguidade clássica – mas, como demonstra, a divisão binária entre natural e antinatural sempre foi demasiado larga, deixando passar demasiados comportamentos que, na altura, era importante controlar, para que o peso recaísse sobre ela.

Mas mais importante ainda para compreender bem o que se encontra em causa em certos momentos do nosso tempo, é a discussão que Foucault tem com um dos nomes maiores do pensamento católico, Santo Agostinho. Sente-se que foi longa, que mais haveria a dizer caso não tivesse morrido, mas é neste que encontramos formulada uma moralização do sexo como nunca houve até então:

“Agostinho acaba por colocar o ato sexual no centro da economia do pecado original e das suas consequências, mas a título de veículo permanente da sua atualidade através das gerações humanas. Está, relativamente a essa falta inicial e determinante, numa posição de consequência que não se apaga e de causa sempre renovada”

Esta culpabilização sem fim do sexo e da sexualidade humana, este moralismo que está sempre a acusar o sexo, ao ponto de pretender entrar no quarto de cada um para decidir o que se pode ou não fazer e quem pode ou não reclamar o espaço público, encontrou hoje uma modalidade também ela já antiga: a biologia, novo nome para o antigo conceito de contra-natura, que todo o alarve lança a todo o momento a quem não concordar consigo.