Com o retrocesso do ensaio, poucos são aqueles que ainda hoje se aventuram a um corpo a corpo perante uma obra literária. No seu mais recente livro, João Pedro Cachopo retorna a um dos lugares mais marcantes da literatura europeia do século XX, A Montanha Mágica, de Thomas Mann, mapeando as questões que ainda hoje nos perseguem.

O ensaio, parente pobre da edição, encontra-se de momento enclausurado num conjunto de temas e gestos que acaba por o tornar impossível para todos aqueles que encontrem, nesse modo particular de cegueira, uma tonalidade – sóbria, cinzenta – que colora o mundo. Tem vendas ainda mais residuais que as da poesia, encontra-se reduzido a prosas emanadas da academia, mais ou menos ilegíveis, mais ou menos científicas – essa mania, muito contemporânea, de uma escrita desprovida de qualquer relação ao seu objecto, sem ódio, desespero ou aquela obsessão que nos deixa sem fôlego – ou, pior ainda, cumpre apenas o propósito narcisista de interrogar incessantemente a especificidade do ser português. Fora destas pequenas e estreitas margens, o ensaio transforma-se num trabalho solitário de uns quantos nomes que, cada vez mais, se encontram condenados a falar sozinhos ou para um número cada vez mais reduzido de pessoas – e só o fazem porque alguma coisa num determinado objecto, uma cegueira, uma paixão incontida, um desejo irrefreável, uma mania secreta, se torna, por breves momentos, inadiável.

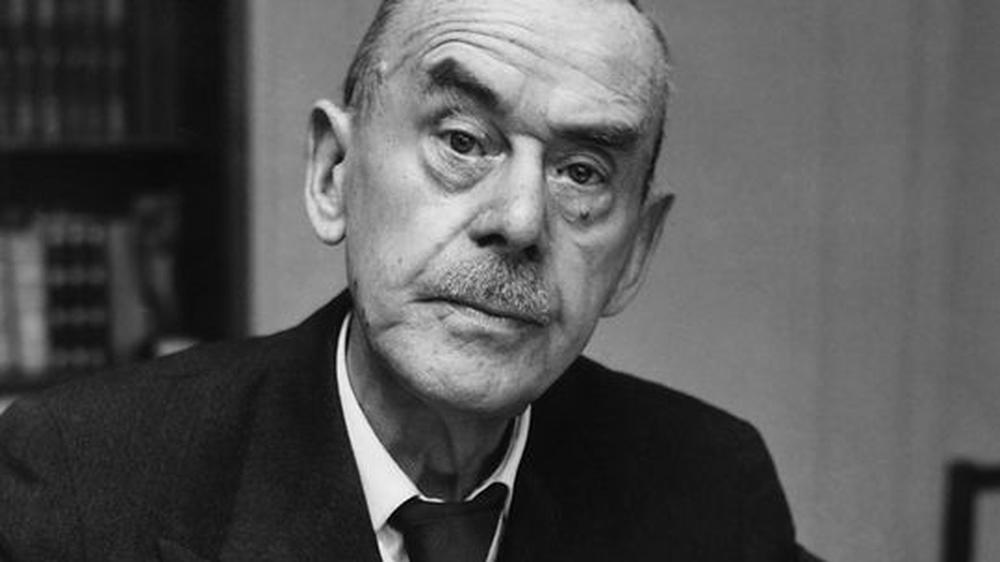

Parece ser esse o caso com o mais recente livro de João Pedro Cachopo, O Escândalo da Distância, uma leitura d’A Montanha Mágica para o século XXI. Vindo de alguém cuja área de especialização é a música, cujo livro anterior se debate com a figura de Maria Callas – mediada pela questão tecnológica –, vindo de alguém que vagueia pelo campo da filosofia já há algum tempo, o corpo a corpo com essa obra de Thomas Mann só poderá indiciar que algo neste livro imenso do autor alemão se tornou intempestivo – isto é, que obriga a ir de encontro a ele, tal como a traça, atordoada pela luz, vai de encontro à morte. E o ensaio de João Pedro Cachopo dá conta deste atordoamento quase cego e errante que vai observando o objecto de todos os lugares possíveis, que o vai declinando em todos os seus momentos, que se vai perdendo nos temas, nos diferentes problemas, que se vai adensando até descobrir, de repetente, uma qualquer clareira, para, de novo, tentar descobrir um novo caminho que talvez não leve a lado algum – o ensaio, apesar das teses que se defende, dos pontos de vista particulares, de todo o trabalho de investigação, conserva, na melhor das hipóteses, essa inutilidade de não levar a lado algum, uma alegria do pensar modesta que se esgota no seu objecto, uma pequena mania particular que se deixa ler aqui e ali. Fora disso, será apenas trabalho científico útil para uma qualquer avaliação. Da figura politicamente ambígua de Thomas Mann, da importância da música na obra deste autor alemão, passando pelo contexto particular da Alemanha nos primeiros decénios do século XX ou pelo impacto da tecnologia dentro do próprio romance, não há motivo ou assunto sobre o qual João Pedro Cachopo não tente aclarar – e O Escândalo da Distância torna-se, também mas não só, numa excelente introdução a este livro em particular de Thomas Mann, escrito de forma clara e sem atulhar a prosa de bibliografia secundária ou notas de rodapé. Acompanha, a par e passo, digamos assim, a chegada de Hans Castorp ao sanatório, as longas conversas e as deambulações que mantém com Settembrini e Naphta, o tédio dos dias sempre iguais que preenchem a estadia de Castorp – que começa por ser por uns dias, apenas de visita ao primo, mas se estendem por diversos anos.

Há dois grandes problemas que, em certa medida, se encontram presentes em todas as páginas deste livro de João Pedro Cachopo. Mais do que temas expressamente debatidos – que, no entanto, também o são – eles funcionam como núcleos obsessivos que vão marcando o tom do livro. O primeiro, que, como um rastro, já vem do livro anterior, é a questão da técnica. Falando sobre a relação que o tempo (o nosso e o de Thomas Mann) mantém com a técnica e a tecnologia, João Pedro Cachopo afirma:

“A Montanha Mágica não é apenas um romance onde se reflecte, à boleia da desavença entre Settembrini e Naphta, sobre o tempo, o amor e a morte; é também um romance em que o encontro com novas tecnologias transforma o modo como se enfrenta, imagina e problematiza essas experiências e os problemas que delas decorrem. Não se trata, portanto, do mero surgimento dessas tecnologias, mas das perguntas, perplexidades, expectativas, inquietações e esperanças que elas geram, fomentam ou restringem”

Mantenhamos em suspenso a utilização da expressão “o nosso tempo” – o “nosso tempo” é, perante a dispersão e as diferentes temporalidades que o preenchem, a própria impossibilidade de dizer “o nosso tempo” – nada o unifica. Em todo o caso, João Pedro Cachopo vê na questão da técnica no romance de Thomas Mann “a faísca que desencadeia o reconhecimento da sua (de Hans Castorp) condição mortal.” Não é nova essa ideia de que a tecnologia é a exteriorização de qualquer coisa que diz respeito ao homem, como se só através dessa alienação, para se usar uma palavra caída de desuso, se pudesse descobrir algo a respeito de nós – e João Pedro Cachopo percorre todos os momentos onde a questão da técnica é aflorada, desde a chegada do gramofone ao sanatório até ao importante episódio da radiografia, quando Hans Castop se depara, pela primeira vez na vida, com uma imagem do interior do corpo. É certo que o fascínio criado por essa imagem dele mesmo “reduzido a um esqueleto, nas quais o vislumbre antecipado do cadáver assume uma presença escandalosamente intuitiva” tem uma importância fulcral dentro da economia do romance. No entanto, se a “fotografia” devolve a Castorp a imagem de um corpo dado antecipadamente à morte – esta ligação da fotografia à morte faz com que a sua tradição seja mais primitiva do que a pintura –, o dispositivo literário que Thomas Mann cria para lidar com a técnica não se limita a essa relação estreita: o verdadeiro espectáculo de sons, estalos e luzes que a máquina produz antes de devolver a Castorp a imagem do seu corpo – quando Thomas Mann escreve A Montanha Mágica estamos ainda longe do carácter asséptico com que as máquinas médicas funcionam actualmente e há ainda nelas qualquer coisa de mágico – é da ordem do inumano, tal como profundamente inumana é essa imagem que lhe é devolvida.

Que a tecnologia, n’A Montanha Mágica, revele qualquer coisa de profundamente inumano – aquém ou além do homem, além ou aquém dessa condição mortal de que fala João Pedro Cachopo – ou, por outro lado, que a técnica aponte para a obsolescência do homem, só se torna possível porque o romance de Thomas Mann, mais do que um romance “do seu tempo”, como afirma João Pedro Cachopo, mesmo que cheio de desvios, de hesitações e de distanciamento, é um romance que nasce já sob o espectro do anacronismo – João Pedro Cachopo chama-lhe “anacronismo intempestivo”. A infinita tagarelice proto-filosófica dos dois “pedagogos” que disputam a o futuro de Hans Castorp e que não param de discutir Deus, a Alma e o Mundo – os conceitos que, séculos antes, Kant remete para as conversas de café, lugar por excelência das discussões metafísicas –, a dimensão cómica que essa tagarelice não deixa de ter, se tivermos em conta que a Europa se encontrava à beira da guerra, mostra que o romance de Thomas Mann, quando surge, aparece partido entre dois mundos radicalmente diferentes: o universo burguês do século XIX e o ruir desse mesmo universo na Grande Guerra – a saída de Castorp do sanatório, a sua chegada à planície, a uma tempestade de aço, tem esta curiosa consequência: encerra para sempre a própria possibilidade de A Montanha Mágica. É exactamente porque se encontra partido ao meio, entre dois mundos diferentes, que a técnica pode surgir em toda a sua estranheza – um dos pressupostos ideológicos actuais é tornar a tecnologia próxima de nós, mascarando a sua inumanidade e a estranheza que a acompanha.

Se a tecnologia é uma das obsessões de João Pedro Cachopo, condicionando toda a problematização relativa ao romance de Thomas Mann, o outro núcleo obsessivo – no final do livro percebe-se o quanto este problema tem uma dimensão existencial – são as relações entre teoria e prática, que poderiam ser descritas com uma pergunta: como pensar? Como é possível isso, o pensamento, num mundo que vive sob o espectro da guerra, onde a miséria simbólica nos chega de todos os lados, onde distância alguma é possível?

O dispositivo que Thomas Mann encena é a própria montanha e o distanciamento que esta proporciona: longe da planície, longe do dia-a-dia, longe de todos os acontecimentos, enclausurado num sanatório que parece não ter qualquer relação com o resto do mundo, Hans Castorp pode, enfim, expandir toda a sua curiosidade e todas as suas interrogações, relativamente imune a tudo quanto acontece no mundo concreto e real que continua a decorrer na planície.

“Dir-se-ia – lembrando Derrida e Platão – que a distância, simbolizada pela montanha, constitui uma espécie de pharmakon. Sobre o seu efeito, poder-se-ia perguntar se cura o pensamento, libertando-o dos constrangimentos e das preocupações da planície, ou se o envenena com o vírus da indiferença.”

O pensamento faz-se sempre contra alguma coisa ou contra alguém, não existe fora de uma tática ou uma estratégia, fora de um campo determinado onde é necessário criar constantemente linhas de clivagens, que é necessário esburacar de todas as formas (fora disso é apenas uma actividade económica para entreter editoras e centros universitários ou para escrever textos bonitos em jornais). E o mais interessante em O Escândalo da Distância é que esse algo ou alguém contra o qual o pensamento se produz tem duas figuras: o militante e o esteta, aquele para quem o pensamento não existe, porque é desde logo prática, e o outro, para quem a prática não existe, porque está imbuído de tagarelice. Tanto para um como para outro, a relação ao mundo, ao nosso tempo e ao real está desde sempre resolvida e não há qualquer forma de atrito – João Pedro Cachopo, por outro lado, tenta criar algum atrito, tornar inaparente aquilo que constitui, para aquelas duas figuras do pensamento, uma evidência.

O problema, no entanto, não reside apenas em saber se uma certa distância torna ou não possível o pensamento – ou se, por outro lado, não há outras imagens do pensamento que o figurem como uma dobra da prática, um resíduo que tenta medir-se constantemente ao acontecimento. Porque, de facto, para lá do efeito nocivo da montanha para o próprio pensamento, que João Pedro Cachopo coloca em destaque, o que encontramos no romance de Thomas Mann é o próprio falhanço da montanha enquanto símbolo – e consequentemente, o desaparecimento do esteta. E se João Pedro Cachopo não deixa de pagar a sua dívida ao “nosso tempo” sob a forma da actualidade de A Montanha Mágica – como se os objectos do passado tivessem de pagar a sua dívida para serem considerados como válidos por nós, como se não pudéssemos, em vez disso, perguntar por aquilo que, neles, não nos diz respeito, aquilo que desnaturaliza o nosso próprio tempo –, talvez se possa responder a essa estranha e meio paradoxal fortuna crítica de A Montanha Mágica através de uma certa sensibilidade, mais catastrófica que apocalíptica, bastante presente actualmente e que permanece como que em pano de fundo ao longo do romance de Thomas Mann. O espectro de uma catástrofe que já se tinha dado percorre, de uma ponta à outra, A Montanha Mágica, e Hans Castorp, como num certo imaginário tipicamente americano, caminha entre mortos.