Talvez tenhamos chegado àquele ponto em que a crítica se vê reduzida a uma inconveniência, um modo de imprecação tomado por mera grosseria por todos quantos buscam apenas um imediato consolo para o que quer que façam. Qualquer ranho que os corpos deixem como rasto prende um brilho de sol e logo não falta quem se sinta capaz de iluminação pública, mesmo que depois se lhe mostre que, sem o astro lá, tudo não passa de um tráfico de reflexos e ecos desgastados. Se ao menos pudessem uns tantos clamar como Ungaretti que o sentem “correr agora quente nas minhas veias, o sangue dos meus mortos”, poder-se-ia ter uma sensação de permanência, mas cada vez menos resiste em nós o sentimento do tempo, ficando apenas o seu ruído. “Toda a luz vã foi bebida”, e é o “pó mais denso e cego” aquele que hoje nos cai sobre os ombros, mesmo se sôfregos, e depois de tudo, resta a esses que escrevem um sentimento de profunda melancolia, que não é mais que a sombra que cai sobre o ego. Fica assim claro que tudo quanto publicaram não passou desse ranho, a menos que tenham inscrito nele essa paciência íntima e secreta, esse ganho que se faz através de um lento movimento sem repouso, numa constante vigília, o qual permite desenhar “um movimento não de superfície, mas profundo, denso, volumoso, em que se sobrepõem os tempos mais variados” (Blanchot), estendendo-se, ganhando energia e espaço, em vez de permanecerem visões fixas e petrificadas. “Cada momento meu”, diz-nos Ungaretti, “foi vivido/ uma outra vez/ numa época funda/ fora de mim. E acrescenta: “Estou longe com a minha memória/ atrás dessas vidas perdidas”. Hoje, na criação, sobretudo naquela que de forma mais impaciente se exibe nas suas voltas de carrossel, dispondo-se a entoar num registo histriónico de música de feira, damos por nós encerrados entre coisas mortas. E o poeta italiano sugere que “mesmo o céu estrelado acabará”. Ou será, muito em breve, difícil de vislumbrar a partir da maior parte das nossas cidades. “Plenamente enfim/ desenfreado/ o habitual ser apavorado/ já não marca o tempo com o coração/ não tem tempo nem lugar/ é feliz”.

A crítica não vale muito se não firmar, ao menos, um compromisso sério de leitura, de restituir à luz certas particularidades mais ou menos ocultas de um texto. E isso significa também inventariar indícios ao invés de forjar provas que permitam retirar consequências para a nossa visão do mundo e do nosso tempo. Cioran foi categórico ao afirmar que, do mesmo modo que numa obra de psiquiatria apenas nos interessam as frases dos doentes, num livro de crítica o que interessa são as citações. Comecemos por esta: “Também o corpo, na constante medida de um tempo avarento, se fez temerário e, corda musical demasiado esticada, dilacerante…” Entre o que reconhece como a “volúpia cruel de corpos extintos/ em vontades insaciáveis”, assume de forma delicada uma crucial diferença: “Tenho nos lábios/ o beijo de mármore”. E noutros versos diz isto da sua arte: “Reconheço-me/ imagem/ passageira// Apanhada numa volta/ imortal”. E se a intrepidez que nos resta como leitores apaixonados nos leva a proceder de modo tão cauteloso, cozendo citações umas nas outras, como loucos tentando amparar-se face às suas vertigens, é porque sabemos o quão difícil se tornou fazer ouvir uma pulsação distinta agora que “o coração esbanjou os pirilampos/ acendeu-se e apagou-se”. O desejo de cada leitor tornou-se mais modesto, e já não passa por mudar grande coisa senão a sua própria orientação entre os dias, tornando-se capaz de “gozar um só/ minuto de vida/ inicial”. Ungaretti falou de si mesmo como de “um grumo de sonhos”, falou no “meu sombrio coração disperso”, e aludiu a esse desejo de alcançar “o breve fogo esquecido”.

Haroldo de Campos conta como numa conferência que o italiano pronunciou aquando da sua estada no Brasil, em 1966, este fez “uma defesa do fragmento como única forma possível de poesia no universo fracturado em que vivemos, onde, às consequências do progresso tecnológico, corresponde uma crise sem precedentes da linguagem”. “Não há mais nada/ senão um gorgolejo/ de grilos que me alcança// E faz companhia/ à minha inquietude”, lê-se nuns versos. Os grandes sistemas ou ideais e também as utopias caíram em desuso, estão ultrapassados, caducos. Só nos restam para um certo deleite inócuo esses mitos sem substância que povoam um imaginário em que todo o delírio não passa de uma embriaguez cobarde que logo se penitenciará aos primeiros sinais de ressaca. A poesia vive de rasgos e fugas a um pudor que só por vezes, como que desaustinado e um tanto trôpego, se entrega a esse “espavento da matéria” com que nos defrontamos no mundo dos nossos dias, e a própria volúpia é mais como uma reminiscência que carregam as células revisitando o erotismo de tempos passados. Resta uma elegância extenuada em certas formas capazes ainda de nos provocar vertigens. Mas é preciso que algo na nossa sensibilidade se entregue a uma recriação que nos liberte dessa sintaxe de uma rigidez cadavérica que é própria do quotidiano em que estamos imersos. Que consumo de café, de cigarros e de dicionários se mostra necessário para se escrever uma frase de pura insolência naquilo que nos resta como língua comum. Essa insubordinação praticam-na uns raros, através de versos imoderados mesmo se breves e isolados, poupando na sua eloquência, preferindo mudar incessantemente de direcção. Versos que passam ao largo das mesuras com que antes se buscava um ideal de perfeição.

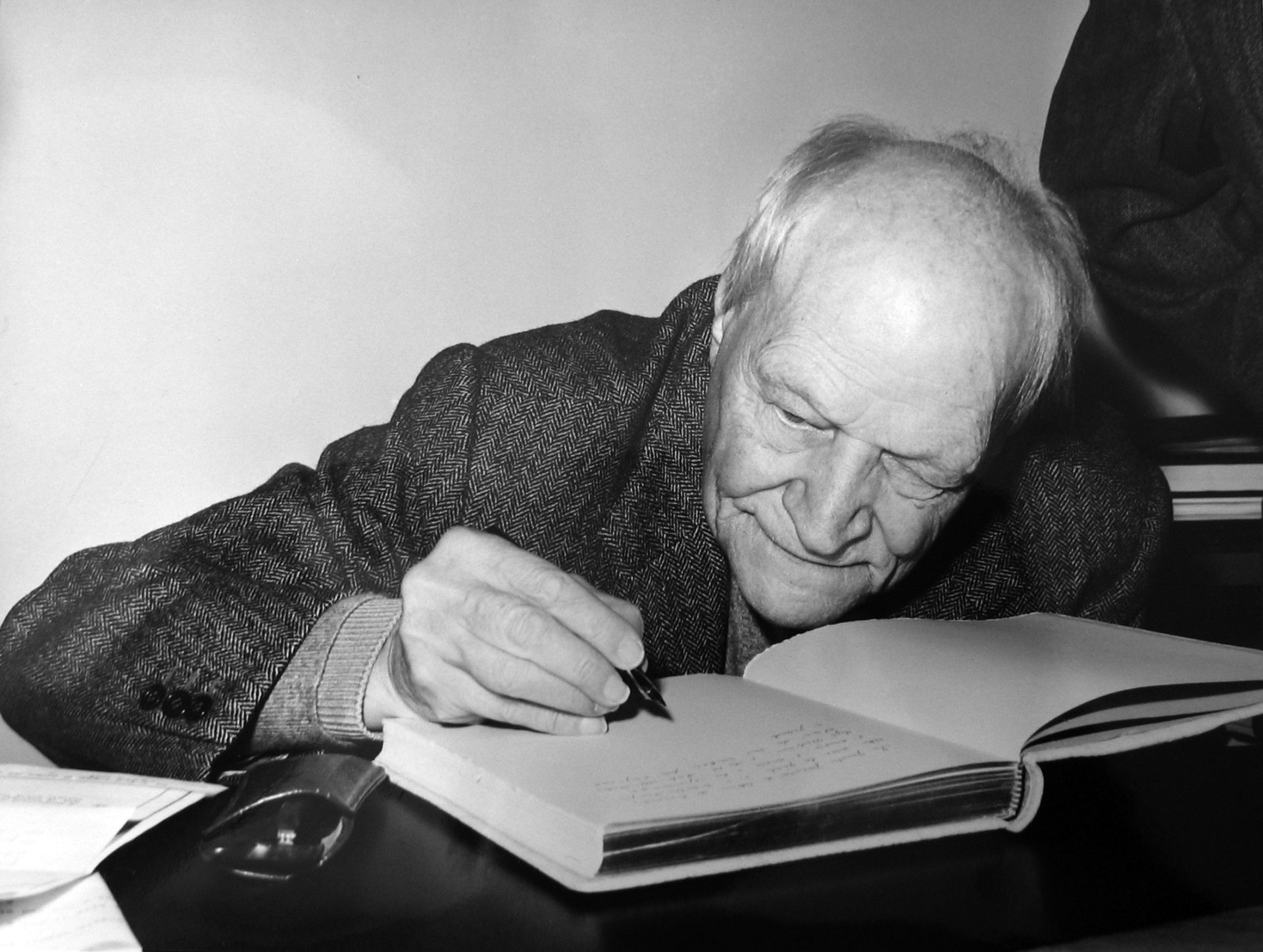

A obra de Ungaretti, como notou Haroldo, demarca-se do registo discursivo geral pela sua “sintaxe despojada, a subtilíssima técnica de cortes e a dialética das pausas, a brevidade programática, a pontuação apenas mentalizada para as imagens que se destacam na página como pétalas”. Esta é uma poesia que busca sempre aquele começo abrupto que o que quer mesmo é cortar a respiração. Através de formulações densas, por meio de mil cortes suavíssimos e de que o leitor nem sempre se apercebe, o poeta vai atingindo esse “equilíbrio difícil que resulta em não matar a linguagem em favor do mundo nem acabar com o mundo em favor da linguagem” (Eduardo Milán). Como uma visão de beleza sonhada ao longo de um relâmpago, nessa radiografia que demarca o exterior cá dentro, devolve-nos ao tempo das metamorfoses. O verso consegue ser desencadeado como um movimento intestinal e, ao mesmo tempo, celeste. É uma arte que busca a harmonia mas nasce como uma fúria que teimasse até se desfazer num registo paciente e hábil. Haroldo enfatiza ainda a imaginação labiríntica e a densa polimorfia de temas de beleza, ao passo que o crítico Giuseppe de Robertis fala na exasperação daquela sua vontade de redução e concentração, servida por uma sintaxe fulmínea. A beleza aqui quer do branco que se faça o mais escuro possível, lançando-se num rompante sonoro que busca captar a cintilação dos astros. Neste sentido, as traduções dos poemas do italiano para a nossa língua, que agora nos chegam pela mão do poeta Vasco Gato, são acima de tudo aproximações vestigiais, que cercam essa brevidade bruta mas que não podem sempre produzir em nós esse estremecimento que se sente bem antes da razão, como se na ossatura do idioma. E trata-se de uma obra monumental, de 900 páginas, em que aos versos se junta um longo ensaio introdutório do próprio autor além de uma série de notas pessoais que contextualizam e enriquecem sobremaneira a edição. “A memória parecia-me, pelo contrário, uma âncora de salvação: eu relia humildemente os poetas, os poetas que cantam. Não procurava o verso de Jacopone ou o de Dante, ou o de Petrarca, ou o de Guittone, ou o de Tasso, ou o de Cavalcanti, ou o de Leopardi: provcurava neles o canto (…) era o bater do meu coração que eu queria sentir em harmonia com o bater do coração dos meus antepassados de uma terra desesperadamente amada. (…) Pensava na memória, e não podia não ser injusto com o sonho. Na verdade, não era injustiça; antes a convicção, que ia amadurecendo em mim, de que a poesia italiana só floresce num estado de perfeita lucidez: técnica, sensações, lógica, sonho ou fantasia e sentimento: todas estas coisas não fazem sentido para nós se em simultâneo não viverem objectivadas – objectivadas por um poeta, numa palavra que cante.”

Nascido em Alexandria, em 1888, porque o seu pai, de origem toscana, ali chegara para trabalhar na construção do canal do Suez, Ungaretti viria a deixar o Egipto rumando em direcção a Paris, onde frequentou as aulas de Henri Bergson, e contactou com alguns dos representantes dos movimentos de vanguarda que nessa segunda década do século XX se esboçavam na cidade das luzes; entre eles Apollinaire, Cendrars, Picasso, De Chirico, Modigliani, entre outros, acabando também por conhecer destacados intelectuais italianos como Giovanni Papini, Mario Scoffici e Aldo Palazzeschi que o instiga a colaborar na revista Lacerba, onde, em fevereiro de 1915, depois de mudar-se para Milão com o estalar da Grande Guerra, publica os seus primeiros poemas. Não demorará muito para que Itália entre na contenda e Ungaretti se aliste como voluntário, sendo destinado ao Monte San Michele, no Carso, como soldado raso do 190º Regimento de Infantaria. É ali que logo à chegada, no final de dezembro de 1915, começa a escrever, na trincheira, os primeiros versos do que viria a ser a sua primeira recolha, “O Porto Sepulto”, onde dá conta da experiência de um ano em que definhou ao lado de outros praticamente num só sítio, resguardando breves anotações carregadas de urgência que dão conta da fraternidade entre os homens, a precariedade da existência, aspectos tocantes da natureza ao redor e ainda a ânsia de viver que era rabiscada de forma anárquica em sobrescritos, nas margens de jornais, nas costas das cartas recebidas e nos envelopes que guardava na mochila regulamentar. Eis um desses poemas: “Uma noite inteira/ arrumado ao lado/ de um camarada/ massacrado/ com a sua boca/ arreganhada/ virada para o plenilúnio/ com a congestão/ das suas mãos/ cravada/ no meu silêncio/ escrevi/ cartas repletas de amor// Nunca estive/ tão/ agarrado à vida”.

A primeira edição foi paga por um outro oficial, Ettore Serra, também ele poeta e admirador de Ungaretti, e que, tendo-o lido nas páginas de Lacerba, foi responsável também pela organização dos poemas a partir dos papéis que encontrou na mochila, mandando imprimir oitenta exemplares, numerados e difundidos a partir das trincheiras, numa altura em que franqueavam o Monte, e o livro viria a ter várias edições, entre elas a de 1923, com uma apresentação de Benito Mussolini. Só bem mais tarde surgiria "A Alegria", que tendo sido publicado apenas em 1931, reunia poemas anteriores, os tais publicados na revista Lacerba, em que lidava já com a presença da morte como sinal de uma relação com o absoluto e que é aclarada através de uma aproximação terrível à natureza: “Morrer como as cotovias sequiosas/ na miragem// Ou como a codorniz/ transposto o mar/ nas primeiras moitas/ pois de voar/ já não tem vontade// Mas não viver do queixume/ como um pintassilgo que cegaram”.

Com a enorme difusão que esta obra conheceu, Ungaretti é hoje reconhecido como o pai da poesia moderna italiana, tendo sido uma fonte de inspiração decisiva para as novas pesquisas poéticas naquela língua, no que o poeta reconhecido como o mestre do hermetismo soube acompanhar as manifestações inconformadas dos poetas mais novos, com uma actividade abrangente como criador, tradutor (entre outros, dos grandes bardos na mais mapla tradição europeia, como Góngora, Mallarmé, Shakespeare, Blake, Racine e Saint-John Perse) e ensaísta, mas toda essa actividade levou a que fosse questionado um certo movimento estético algo redutor nesta obra, tendo Luciano Anceschi notado que Ungaretti “encontra o seu habitat natural, o seu terreno nutriente, precisamente no coração do movimento literário”. E Alfonso Berardinelli esclarece que isto se liga “à experiência da Primeira Guerra Mundial e à tábula rasa que ela provocou com o horrível espectáculo, bem visível a milhões de pessoas, do auto-aniquilamento da civilização europeia”. Este crítico identifica nesta poesia um certo primitivismo redutor que nasce dessa percepção do desmoronamento de toda uma tradição cultural. “Para Ungaretti, a essência mais profunda da língua manifesta-se na poesia como nomeação. O poeta é o Orfeu e o Adão da língua, o cantor mítico e o homem que fala antes do pecado original.” Berardinelli reconhece, no entanto, que a sua obra teve responsabilidades históricas decisivas na invenção da linguagem que define a poesia moderna italiana, e que permitiu que “o futurismo saísse da simples provocação e do estardalhaço mecânico, fazendo do gestual fragmentário e vanguardista uma técnica poética da silabação e da intensificação anti-sintáctica”. “Com a minha fome de lobo/ amaino/ o meu corpo de ovelha”, escreve Ungaretti, e Berardinelli, embora não nutra grande admiração por ele, entende que concentrou na sua obra uma série de lições e colocou a poesia italiana na linha da frente ao inventar “o hermetismo como petrarquismo e gongorismo liofilizados, reduzidos a emblemas heráldicos, concentrados em potentes metabolismos hipermetafóricos”. Assim, vemos como esta poesia “Consome ravinas, bebe rios,/ Mói escolhos, resplandece,/ É fúria que teima, é o implacável,/ Espalha espaço, ofusca destinos,/ É o verão e pelos séculos/ Com os seus olhos calcinantes/ Vai da terra despindo o esqueleto.”