Há livros que a quase ninguém interessa publicar. Obras que, nas suas análises, nos seus exames periciais, muitas vezes arrastam os próprios investigadores para dúvidas insidiosas quanto aos seus métodos e aos valores que protegem, e, no caso de crimes, chegam ao limite apavorante de apontar um dedo às vítimas. Basta pensar nessas editoras que abusam de um marketing untuoso baseado na ingénua ficção de que se mantém viva a velha luta entre subversão e incorporação, e que se entregam no bordel da indignação à fantasia de uma prostituta a exagerar os modos de uma dondoca muito não-me-toques, isto numa encenação moral em que uma série de acusações são proferidas de forma teatral ou histérica, instituindo uma espécie de paródia, em que a edição se transforma em mais outra instância da produção de “ruído de fundo carnavalesco”. Assim, assistimos ao número circense desses editores refractários em constantes manobras de auto-celebração, esses “heróis por conta de outrem”, que se pavoneiam exibindo, como divisas nas fardas dos generais, títulos por terem publicado sem o menor risco textos incendiários que denunciaram o regime miserável de mercantilização no qual, hoje, eles mesmos chafurdam, tudo fazendo por triunfar. E assim se simula uma função crítica e de repúdio que não passa, afinal, de outro modo de pactuar, numa atitude de distanciamento irónico ou de puro cinismo que serve a alguns como carta branca, continuando a consumir de forma impune e a participar alegremente do livre mercado capitalista. Nesses castelos imaginários em cujas muralhas de papelão vemos plantadas umas figuras em trajes medievais que se dizem todas cúmplices (sendo evidente que muitas não passam de lacaios) num suposto motim anticapitalista, não espanta a forma como, no interior, se comprazem a jogar à macaca, gabando-se do efeito corrosivo de uns sermões pregados ao coro, garantindo até que assim arruínam o bem-estar do mundo. Isto é de esperar dos clubes recreativos do “pensamento às avessas”, esses onde, em lugar da bisca, se prefere montar o ego alarve como quem monta uma vassoura e faz estalinhos com a língua a imitar o barulho de cascos, despedindo-se cem vezes antes de partir a trote para a guerra. Também é natural que, antes, desfaçam a juventude em longas pesquisas, trabalhos preparatórios, estágios como cenobitas livrescos, fazedores de cartazes com slogans marciais, incríveis guizalhadas, aprofundando a sensibilidade como escanções da literatice, que, além de desarrolhar garrafas (nunca nada abaixo de um Barca Velha, porque “ser-se refractário não implica abdicar dos prazeres do mundo”), andam pelas caves, destapando e sorvendo desses cemitérios de frasco, a ver como tem apurado o “odor silvestre a insolência e resistência”, esse encorpado licor herético que põe os cabelos em pé aos agentes do Capital. Talvez isto explique que tenha levado mais de uma década para que “Realismo Capitalista” chegasse às livrarias portuguesas. Mark Fisher traça aqui um retrato sem a menor complacência para com estes empertigados gestores de propaganda literata que, dedicando-se à criação de papagaios de papel, fazem de si mesmos lendas tenebrosas ao leme de grandes conspirações contra o mundo. “Aquilo com que hoje estamos confrontados”, explica Fisher, “não é a incorporação de materiais que anteriormente pareciam possuir potenciais subversivos, mas a sua precorporação: a formatação e modelação preventiva dos desejos, aspirações e esperanças pela cultura capitalista. Veja-se, por exemplo, o estabelecimento de zonas culturais ‘alternativas’ ou ‘independentes’ estáveis, que repetem infindavelmente gestos mais antigos de rebelião e contestação como se pela primeira vez.” E para acabar de vez com o juízo de superioridade destes pomposos sicofantas, este crítico lembra que “‘alternativo’ e ‘independente’ não designam algo exterior à cultura dominante; ao invés são estilos, os verdadeiros estilos principais, aliás, no seio da cultura dominante”.

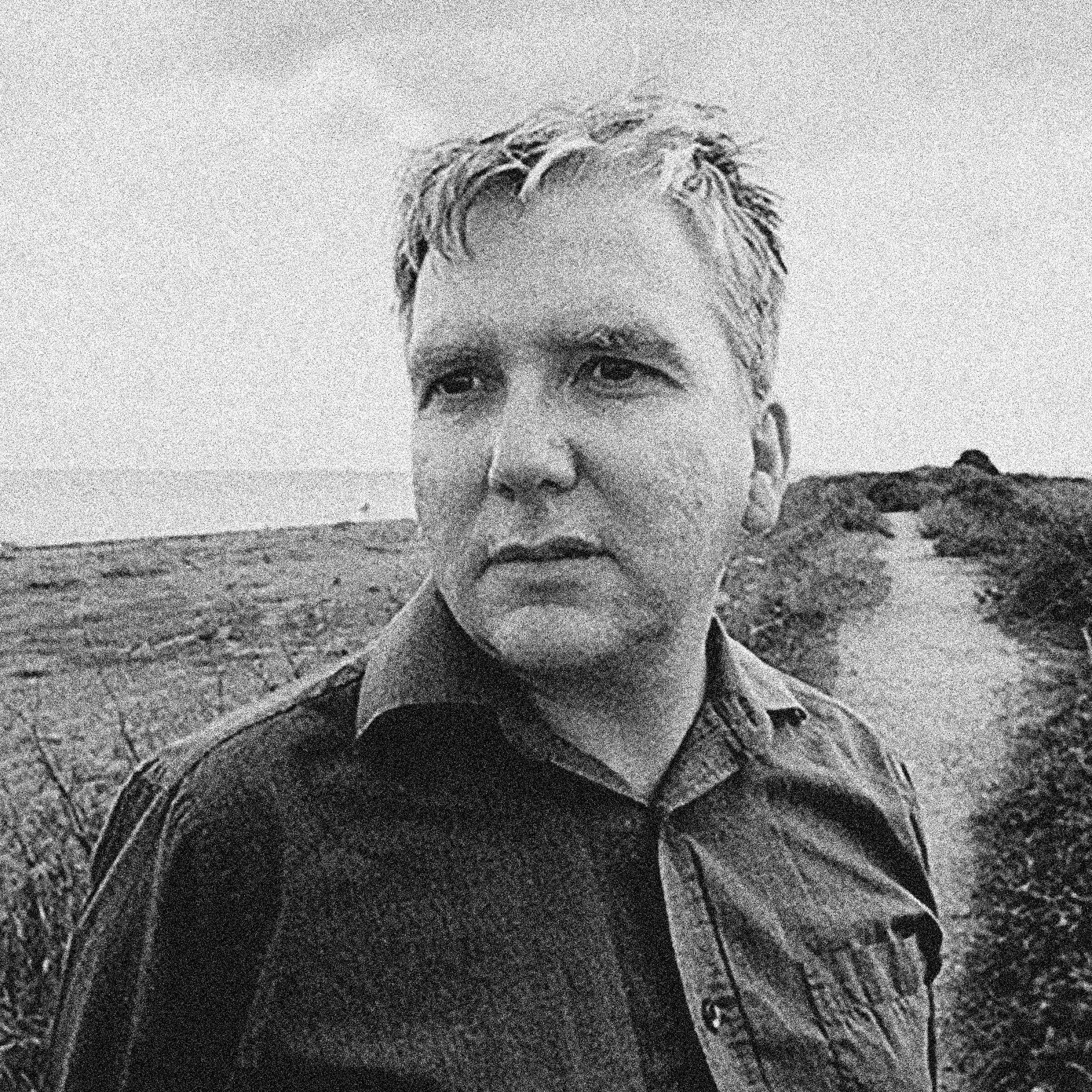

Nos nove capítulos desta obra, Ficher consegue fazer de uma substancial tese analítica do neoliberalismo a matéria de um first-person shooter, com o leitor a sentir uma espécie de adrenalina tendo debaixo de mira essa hidra fenomenal, “esse escândalo metafísico” que é o capitalismo. Este é comparado à Coisa do filme homónimo de John Carpenter: “uma entidade monstruosa e infinitamente plástica, capaz de metabolizar e absorver tudo aquilo com que entre em contacto”. E vai levando as coisas nesta base; ao segui-lo, sentimos o gozo de ouvir um génio tomado pelo seu fervor lúcido a perseguir uma entidade que muda de forma ao virar de cada esquina, gerando abismos de percepção, um génio que faz explodir cartuchos de uma espingarda e a recarrega só com uma mão, servindo-se de referências da cultura pop, sejam fitas de Hollywood como “Os Filhos do Homem” (2006), de Alfonso Cuarón, “Heat – Cidade Sob Pressão” (1995), de Michael Mann, ou “The Bourne Identity” (2012), de Doug Liman, seja analisando a forma como o hip-hop “e o domínio social do capitalismo tardio se alimentam um ao outro”, ou analisando a forma como Kurt Cobain, na sua terrível lassidão e raiva sem alvo, “parecia emprestar uma voz estafada ao desânimo da geração que aparecera após a história, cujos gestos eram todos previstos, seguidos, comprados e vendidos antes mesmo de acontecerem”. A meio caminho entre a academia, o activismo político-cultural e esse processo de digestão tumultuosa de um campo de influências absurdamente vasto, Mark Fisher é um desses intelectuais cujo vigor se deve à capacidade de arrancar nexos espantosos a partir de obras que não estão propriamente no quadro de honra da cultura. Na génese deste livro e de outros que se seguiram, como “Ghosts of my Life” (2014), esteve o blogue K-Punk, que criou em 2003 e onde, ao longo de uma década, foi desenvolvendo uma abordagem “aventurosa e idiossincrática”, a de um caçador de tempestades que trepa as estantes cruzando linhas entre livros, discos e filmes num exercício exploratório que balança entre o entusiasmo e a raiva, misturando vida pessoal e reflexões políticas, examinando de forma fascinante este regime do capitalismo digital em que estamos submersos. De resto, o K vem de kyber, a raiz no grego da palavra “ciber”, sinalizando, assim, o intuito de retomar os antecedentes e ganhar outro balanço para romper com essa forma de optimismo inane (quando não onanista) dos entusiastas da revolução tecnológica. Um herói da síntese, do atar das pontas, do atalho imensamente esclarecedor, este inglês que se matou em janeiro de 2017, aos 48 anos, foi rastreando o impacto que o capitalismo assume nas nossas vidas, e o sofrimento silencioso que causa, ao virar para dentro as costuras, com “a imensa privatização do stress que teve lugar nos últimos 30 anos”, e isto numa altura em que a Organização Mundial de Saúde aponta a depressão como uma doença endémica que afecta mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo.

Tendo sofrido de depressão, Fisher via a necessidade da politização de uma série de distúrbios vulgares, os quais, precisamente devido à sua vulgaridade, são apontados como insuficiências dos indivíduos, e para ele a generalização destas angústias psicológicas é o rastilho que, se seguido até às origens, nos obriga a perguntar: “como é que se tornou aceitável que tanta gente, e sobretudo tantos jovens, esteja doente?” E a sua resposta lembra o que profetizou um século antes Walter Benjamin, num fragmento em que explora a noção do capitalismo como religião. Se Fisher nos diz que o “flagelo da saúde mental” nas sociedades capitalistas nos levará a concluir que, em vez de ser o único sistema social que resulta, este é na verdade intrinsecamente disfuncional e que o custo do seu funcionamento acabará por se tornar de tal modo elevado que significará a falência total, Benjamin falava num regime que, confrontando-nos sempre com “uma situação sem saída”, em que não há alternativa, induzia a culpa, e que essa culpa se expandia até dar conta de tudo, e produzir a nossa aniquilação. Mas vamos por partes.

Fisher diz-nos que “o capitalismo é o que sobra depois de as crenças ruírem ao nível da elaboração ritual ou simbólica, restando apenas o consumidor-espectador a arrastar-se por entre as ruínas e as relíquias”. Por sua vez, Benjamin havia já notado que o capitalismo se desenvolveu no Ocidente de forma parasitária sobre o cristianismo, “de tal modo que por fim a história do cristianismo se tornou essencialmente a do seu parasita, o capitalismo”. Mas para compreendermos a forma como este parasita se apodera do nosso centro nervoso, acabando por inutilizar as nossas defesas, é preciso perceber como o capitalismo nos domina através de “preocupações”, o que, segundo o pensador alemão, é “uma doença própria da época capitalista”. Ele vê a forma como o utilitarismo – que não anda muito longe do quadro de orientações a que Fisher alude através da expressão “realismo capitalista” –, estava a adquirir uma tonalidade religiosa, e como este definia um aspecto desse culto sem teologia que é o capitalismo: um culto de duração permanente, no qual “não existem ‘dias de semana’, não há um dia que não seja festivo no sentido terrível da ostentação de toda a pompa sagrada, da mais extrema intensidade da veneração”. Vincava ainda que o capitalismo é provavelmente o primeiro caso de “um culto que não redime, mas deixa um sentimento de culpa”, e notava como este sistema religioso produzia uma imensa consciência de culpa que, em vez de ser redimida, é universalizada, gravada na consciência. É nesse sentido que representa uma segunda queda do Homem, a qual parece irreversível pois esta religião não encontra em si os elementos que lhe permitam concretizar uma reforma, pois para isso “teria de se agarrar a qualquer coisa de sólido nela”, e é precisamente isso o que lhe falta: uma capacidade de se negar a si mesma, de se impor restrições, limites, pois isso seria uma contradição nos termos de um regime que, ao invés de um receio, parece ter uma obsessão pelas vertigens. De resto, como sublinha Benjamin, da essência deste movimento “faz parte a sua capacidade de ir até ao fim, até à culpabilização final do próprio Deus, alcançando o estado de desespero no mundo a que ainda se aspira”. E aqui, o pensador alemão, faz um vaticínio desolador e que será a nossa geração a testemunhar: “É este o lado historicamente inaudito do capitalismo, o facto de a religião já não ser uma reforma do ser, mas a sua aniquilação. É a expansão do desespero até ao ponto em que ele se transforma em estado religioso universal”.

Fisher explica que “o poder do realismo capitalista advém em parte da forma como o capitalismo subsume e consome toda a história anterior: é um dos efeitos do seu ‘sistema de equivalência’, que é capaz de atribuir a todos os objectos culturais, sejam eles a iconografia religiosa, a pornografia ou Das Kapital, um valor monetário”. Mais à frente, citando David Harvey, diz-nos que “a melhor forma de conceber a neoliberalização é enquanto ‘projecto político com vista a restabelecer as condições para a acumulação de capital e restaurar o poder das elites económicas’”. E adianta que “Harvey demonstra que, numa época popularmente descrita como ‘pós-política’, a luta de classes continua a ser travada, embora apenas por um dos lados: os ricos”.

Num período que tresanda a insanidade, em que, mais do que ocupar de “forma homogénea os horizontes do pensável”, o capitalismo se tornou um projecto de extinção em massa e a um ritmo nunca antes visto da vida no planeta, em que o seu modelo delirante assenta numa “pressuposição de que os recursos são infinitos, de que a própria terra não passa de uma casca da qual o capital poderá a dada altura desembaraçar-se como uma pele gasta e de que qualquer problema poderá ser resolvido pelo mercado”, “Realismo Capitalista”, chegando à nossa língua com mais de uma década de atraso, numa edição com o apuro gráfico a que João Bicker nos habituou no catálogo da extinta Fenda e agora no da VS Editor, é a análise mais acutilante a que o leitor português deitará as mãos em muito tempo. Uma espécie de tábua de salvação, um exercício de paciência impaciente, para desarmadilhar essa pressão constante deste engodo de um realismo que “implica subordinar-se a uma realidade que é infinitamente plástica, capaz de se reconfigurar a cada momento”. Este livro procede a um exame implacável dessa forma de violência ideológica que passa por mero bom-senso nas teses transmitidas constantemente pelos canais mediáticos e pelos seus comentadores e analistas, esses valores que nos são apresentados como factos, essas imposições severas que vão dando cabo das nossas expectativas, num tabuleiro enleante cuja argúcia nos vincula e subalterniza, à medida que nos faz abandonar toda a esperança, deixar as veleidades das peças centrais, como a rainha ou o rei, e até mesmo do bispo, da torre ou do cavalo, para nos contentarmos com a condição de peões, à medida que se dá em nós a “transição da crença para a estética, do envolvimento para a condição de espectador”. Este é um livro que nos socorre, reconduzindo a si, numa urdidura de uma série de momentos de sobriedade, flashes de compreensão, que nos levam a ansiar por uma viragem que irá suceder, mesmo que tarde demais para prevenir o pior, resgatando-nos desta “impotência reflexiva”, esta “condição do Último Homem de Nietzsche, aquele que já viu tudo, embora se sinta debilitado de uma forma decadente, justamente por via desse excesso de (auto)consciência”.

Estamos sempre a roçar estas noções, mas falta-nos a capacidade de concentração, o foco, o dedo certo, com a firmeza necessária, para tocar a ferida que faz sacudir-se ao ponto da convulsão essa rede colossal de nexos frágeis que produzem um delírio monstruoso, capaz de colonizar a realidade e o próprio tempo. Ansiamos por uma crítica sistemática, nascida do desespero, que acompanhe o capitalismo até à saída – essa tantas vezes pior do que qualquer das saídas anteriores, essa que este regime apavorante nos garante que não há. E, então, apesar das circunstâncias dramáticas em que se der o despertar, pelo menos teremos a compensação de sentir que os gestos quotidianos poderão, enfim, tornar-se admiráveis.

“Hoje não temos futuro, apenas pequenas actualizações ou simulacros de futuro”, vincou ele, deixando a vista desimpedida para o presente ser encarado como uma rede produtora de miragens e labirintos, um organismo que sintetiza o próprio tempo, que entala e reflecte, o torna vítima de uma promessa de actualização que apenas regurgita o mesmo mais depressa, daí que nos sintamos prisioneiros nesta ‘mesmorra’, uma realidade submetida a uma vertigem imobilizadora, em que os nossos impulsos e actos perdem a definição, sem ficar claro se estamos a vivenciar uma coisa, a antecipá-la ou a tentar recordá-la. Em volta dos nossos gestos desenham-se as tremuras da repetição, aquilo que fizemos e faremos até ao infinito, em existências consumidas pela incapacidade de romper com a película de ilusão, a impostura de uma realidade programada, em que tudo surge dentro de margens de previsibilidade ou, então, é rapidamente absorvido. Do mesmo modo que, segundo Benjamin, acontecera a Deus, que afinal não estava morto, apenas tinha sido absorvido pelo destino humano, perdendo a sua transcendência. Fisher frisa que, “quando o capitalismo surge de facto, traz consigo uma colossal dessacralização da cultura”, adiantando que se trata “de um sistema que já não é governado por uma Lei transcendente; pelo contrário, desmonta todos os códigos desse tipo, para depois os reinstalar numa base ad hoc.”

É isto precisamente o que nos estigmatiza, não só como uma geração que se sente órfã, como também se sente incapaz de gerar nova vida, algo que rompa com este realismo cínico, destrutivo do próprio “princípio de esperança” (Ernst Bloch) que realiza a ideia de futuro. Só nos restam os mitos de um futuro próximo, os quais, assim que se realizam, revelam ser algo como um consolo para uma raça que, em virtude da sua evolução tecnológica e das pressões societais, deu por si incapaz de dormir e, num efeito secundário que acabaria por se revelar desastroso, deu também por si incapaz de sonhar. Como vinca Fisher, em tempos houve quem diagnosticasse com horror as formas como o capitalismo se infiltrava no inconsciente, mas agora “o facto de o capitalismo ter colonizado a vida onírica da população é de tal forma dado como adquirido que já não é digno de ser comentado”. Porque não dormimos, não conseguimos acordar. E todos estes mitos sem substância que concretizam um progresso insosso, estes divertimentos e poderes, não são mais do que supressores da agonia provocada pelas insónias, que é o estado natural daqueles que já não conseguem distinguir entre estar desperto ou nesse modo lerdo de funcionamento de uma mente incapaz de ir além da superfície do sono, de fazer o mergulho em profundidade necessário a uma verdadeira exploração onírica. Por mais instrumentos de conexão, de encurtamento do espaço e do tempo ou de reterritorialização que tenhamos ao nosso dispor, isso não nos livra do cada vez mais violento atavismo das sociedades para as quais estamos a ser transferidos sem os inconvenientes que se esperam de uma mudança brutal. O mundo muda ficando cada vez mais na mesma. É uma prisão que amordaça os próprios nervos, pois, como nos diz Fisher, “o capital é um parasita abstracto, um vampiro insaciável e um criador de mortos-vivos”, e “o capitalismo é uma estrutura impessoal hiperabstracta e que nada seria sem a nossa cooperação”.

J. G. Ballard, que com as suas provocadoras distopias foi um dos autores que mais influenciou Mark Fisher, tentou certa vez formular uma equação que servisse como projecção do futuro num regime de precisão matemática. A dificuldade de a traduzir sem dar um nó no juízo ou afectar alguma das suas partes impede-me de o tentar: “the future equals sex times technology squared”. A sua obra, como refere Martin Amis, é atravessada pela indagação quanto aos efeitos que terão na nossa mente os cenários da modernidade que hoje nos rodeia ou cerca. O que acontece à nossa imaginação ao ser confrontada diariamente com estas esculturas do movimento que são as autoestradas, os aeroportos, a arquitectura, a cultura dos centros-comerciais, a pornografia e o ciberespaço? “A resposta a essa pergunta é uma perversidade que assume diversas patologias mentais, todas elas extremas”, diz Amis. Somos cada vez mais seres deformados pela informação, por esta envolvência que nos trespassa, pela incapacidade da consciência se alhear, de tal modo que, se quiséssemos cuspir o veneno da mordida desta cobra, não saberíamos quando parar, pois não conseguimos distinguir o sabor deste face ao do nosso próprio sangue.

Algumas semanas depois da primeira vaga da pandemia do coronavírus ter submergido o mundo numa espécie de sonho lúcido, em que diversos elementos das ficções que lidam com a ansiedade das multidões carregaram os contornos do que emergia, por fim, como um pesadelo estranhamente calmo, começámos a ouvir relatos de especialistas que falavam em alterações no sono e nos sonhos. As noites deixaram de dividir os dias e pareciam ter-se emancipado, como a vegetação que parece assumir um impulso selvático para cobrir as ruínas de uma civilização desactivada, e assim, à semelhança do que acontece no romance de J.G. Ballard “The Drowned World”, houve quem desse por si a vaguear entre sonos a horas incertas, interrompidos e retomados, perdendo-se em “selvas temporais”, como a dos personagens daquela obra, que dão por si a descender a um passado amniótico e também ao da própria espécie, experienciando “memórias arcaicas”, essas memórias orgânicas de perigo e terror, encriptadas na espinal medula. Talvez os sonhos vívidos provocados pela pandemia sejam menos uma reacção ao avanço da peste, à inspiração do perigo e terror propagado pelas notícias, do que à desactivação dos cenários que deixaram de guiar-nos no culto diário que estende um fio entre os nossos dias, com o isolamento a provocar uma sensação de assombração de si mesmo, quando o corpo, sem o ruído encorajador da multidão, estranha as suas funções, e, por falta de uma intimidade que lateje, incapaz de sentir algo como a solidão, sente o fantasma de um presente que não foi inteiramente sacudido do seu estupor e que, como uma locomotiva, passa por ele, provocando esse arrepio que é sinal do desfasamento entre projecção e realidade.