Estamos desejosos de uma expressão febril e nefasta, que se contrua por meio de termos fortes, organizando impressões devastadoras, sentenças peremptórias. Desgastados pela falência de tudo ao nosso redor, não aceitaremos sequer o pessimismo profético, uma vez que já nem este oferece qualquer forma de consolo, tendo-se tornado claro que atingimos aquele ponto da História em que a impossibilidade de divisar futuros alternativos nos deixou encarcerados e, em vez de uma ideia de destino, resta-nos agora ferver na febre inerente a toda a decomposição. Por isso, é natural que só consigamos afinar a nossa sensibilidade diante do idioma desses vociferadores capazes de ordenar as suas frases como a música que acompanhasse o encadear das pragas infernais.

Ainda que vivamos diante das exigências prementes de uma crise existencial, tem ficado claro que não estamos à altura da imagem que, ao longo dos últimos séculos, se foi fazendo da nossa espécie, e uma vez que somos cada vez mais as presas dos nossos próprios vícios, damo-nos conta de que, em alguns aspectos decisivos, nem ao nível das baratas estamos, e a consciência rude da malignidade social que desencadeámos leva alguns a ambicionar um programa de extermínio: que a cultura se vire para um horizonte vertiginoso e irracional, tomada de uma devastadora inspiração lírica, de um sentido de contestação, escândalo, violência contra a ordem, os códigos, a sociedade, a moral corrente.

É a clareza do desastre a única coisa que pode ainda vir a favorecer-nos, num momento em que nos sentimos tolhidos, enredados numa teia de crise permanente. A filosofia, por seu lado, derivou num atabafante regime entregue ao questionamento dos seus próprios instrumentos, enredando-se em métodos periciais, em exames cada vez mais supérfluos, nuns rodeios nauseantes, numa relação de nexos paralisante. Isto agrava-se depois de Nietzsche ter criticado a noção de profundidade ideal, a qual implicaria a resignação, a hipocrisia e a máscara e que não passaria, por isso, de uma invenção de filósofos, notando que o intérprete se condenava a descer e converter-se nesse “bom escavador dos baixos fundos”. Foucault deixa claro porque não se pode recorrer a esta linha descendente sempre que se interpreta, pois que se o intérprete fica obrigado a ir pessoalmente até ao fundo como um escavador, não demorará muito a concluir que o movimento de interpretação se tornou antes no desencadear de uma avalanche, o de uma avalanche cada vez maior, “que permite que por cima de si se vá despregando a profundidade de forma cada vez mais visível”, até que a profundidade se torna “um segredo absolutamente superficial de si mesma”, e, às tantas, toda essa verticalidade revela não ser nada mais senão o próprio “revés da profundidade, a descoberta de que a profundidade não é senão um jogo e uma ruga da superfície”.

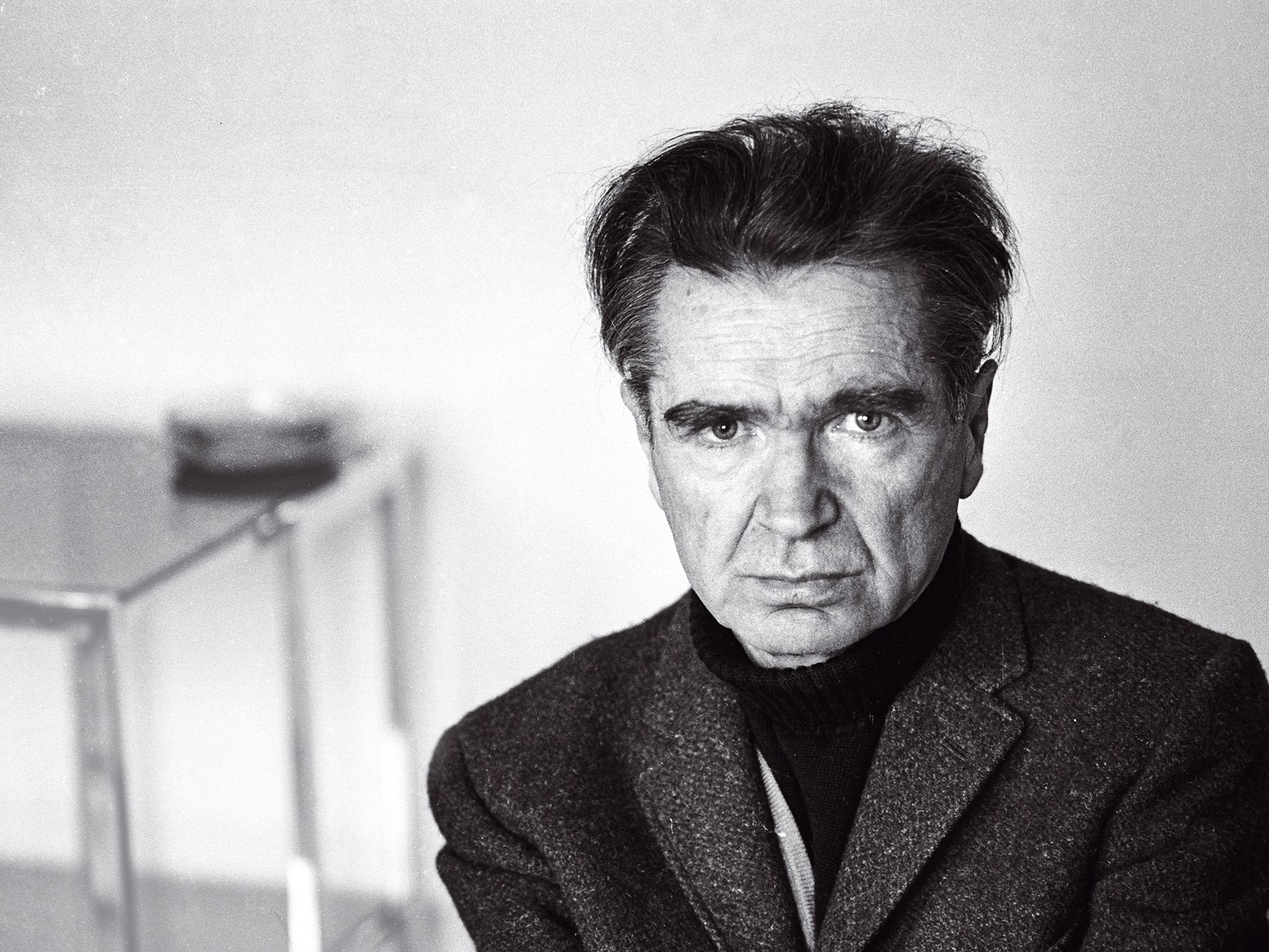

É nesta desolação perante a impostura da filosofia que encontramos alguém que não apenas disse adeus à filosofia, mas que se tornou uma espécie de apóstata realmente diabólico, e que condena toda essa frieza de uns seres que, na sua suposta resignação, na verdade ficam cinicamente à margem, abandonando o homem, mostrando-se sensatos como a razão, e tão prudentes quanto ela. Cioran caracteriza a filosofia como uma inquietude impessoal, um refúgio junto de ideias anémicas, dizendo tratar-se do “recurso de todos aqueles que se esquivam à exuberância corruptora da vida”. Ele entende, portanto, que “só começamos realmente a viver depois da filosofia, sobre as suas ruínas, quando compreendemos a sua terrível nulidade e que era inútil recorrer-lhe, porque ela não presta auxílio algum”. Indo lá atrás, à defesa da honra das baratas e de outras espécies que exterminamos sem que na nossa alma pingue sequer uma sombra de remorso, Cioran diz-nos que “só o animal racional nada soube aprender com a sua filosofia: põe-se à margem – e, contudo, persevera nos mesmos erros de aparência eficaz e de realidade nula (…) O homem recomeça todos os dias, apesar de tudo o que sabe, contra tudo quanto sabe. Elevou esse equívoco ao estatuto de vício. A clarividência está de luto, mas – estranho contágio – esse próprio luto é activo; portanto, somos arrastados num cortejo até ao Dia do Juízo Final; portanto, tornámos uma actividade o próprio descanso eterno, o derradeiro silêncio da história: trata-se da encenação da agonia, da necessidade de dinamismo mesmo no último estertor…”

A filosofia é ela mesma um enredo sublime dessa atração pelo fracasso, por se mostrar irrelevante diante de todos os momentos mais desesperados que estão inscritos desde sempre na relação do homem com os aspectos incontornáveis da sua própria existência. No fundo, só resta a um pensador a decência de expor essa tortuosa rede de enigmas de que nos vemos cercados e que impedem que o homem se realize na sua verdadeira condição, aceitando os seus limites, e libertando-se de tudo o mais. Assim, na sua denúncia da própria História como “manufactura de ideais… mitologia lunática, frenesi das hordas e dos solitários… recusa de encarar a realidade tal qual ela é”, e assim superar este defeito central no nosso carácter, este que é verdadeiramente o nosso pecado original e que se plasma na nossa “sede mortal de ficções”, Cioran é como o último homem, aquele que viu o final de todas as intrigas e conspirações, de todos os projectos, que passou o dedo e sentiu o fedor no resíduo das nossas utopias. Ele colocou-se não à margem nem de fora, nem sequer de lado, mas atingiu essa evolução derradeira que passa por deixar de inventar fórmulas para escapar ao Nada, acabando por se envenenar e entorpecer os próprios sentidos, diminuindo a sua percepção e reduzindo a vida a um sonho absurdo e estéril, quando não mesmo perigoso, levando a um cansaço por igual do sublime como da carnificina. Porque, como vinca no seu estilo de uma mordacidade concisa, que contorna a sobriedade acabando por denunciar, na verdade, uma espécie de gozo perverso na concatenação das suas sentenças ferocíssimas, “nas crises místicas, os gemidos das vítimas andam a par dos gemidos de êxtase”. Cioran lembra-nos que “as forcas, as solitárias e as galeras só prosperavam à sombra de uma fé – dessa necessidade de acreditar que infestou, para sempre o espírito”. E veja-se a elegância letal da estocada seguinte: "O diabo parece bastante inofensivo se comparado com quem dispõe de uma verdade, da sua verdade.”

Ao contrário dos outros filósofos, este poderoso heresiarca constrói toda a sua obra como um intricado e prodigioso novelo de blasfémias, produzindo uma argumentação que nos atinge com o apelo de uma música de câmara, num regime sedutor que recolhe os cacos de todos esses momentos de desespero tão sinceros e a que fomos instruídos a virar costas. No fundo, a sua missa negra convoca-nos de volta a esse espelho quebrado de um reflexo desesperado a que sempre procurámos escapar, mas Cioran promete-nos um sorriso capaz de desfigurar o próprio mundo. Como se não tivéssemos mais de fugir dessa expressão trocista e confrangedora que se desenha no nosso íntimo, e pudéssemos encarar de frente a realidade e exibir o ricto que desenhamos quando já vimos tudo, quando conhecemos todos os desfechos, e já nada do que nos ameaça num dado momento e face a uma certa configuração das circunstâncias parece ter grande poder sobre nós. É nessa capacidade de romper com o feitiço que nos tem reféns de grandes ficções que está a atracção desta forma de exame que nos lembra que “uma sabedoria anedótica é mais doce do que uma santidade desenfreada”.

Cioran faz-nos olhar à nossa volta como quem aponta e nos faz ver um tracejado de que até ali tínhamos as suspeitas, mas nos faltava ainda a convicção para ir até ao fim e segurar nas mãos a caveira da nossa época. Um tempo em que, apesar do descrédito em que caíram as antigas religiões, persistem fórmulas profanas mais ajustadas aos nossos impulsos, as quais nutrem ainda mais nervosamente essa “obsessão da redenção que torna a vida irrespirável”. Afinal, mesmo que o paraíso e todos esses horizontes da transcendência tenham deixado de parecer valer a pena, à medida que nos movemos no sentido de uma utopia do imediato, a organização dos valores da nossa civilização torna-se mais fluída, mais enredante e inescapável, o que leva a que toda a estrutura da sociedade em que nos vemos imersos se apodere dos nossos impulsos, desejos e ambições, num esquema que funciona simultaneamente como uma rede de lojas ou supermercados e de locais de culto ou templos. “Olhe à sua volta: por toda a parte há larvas que pregam; cada instituição reflecte uma missão; tal como os templos, as câmaras municipais têm o seu absoluto; a administração pública, com os seus regulamentos – metafísica para uso de macacos… Todos se esforçam por corrigir a vida de todos: os mendigos, e até os incuráveis, aspiram a isso: os passeios do mundo e os hospitais estão cheios de reformadores. O desejo de se tornar fonte de acontecimentos actua sobre cada pessoa como uma perturbação mental ou como uma maldição voluntária. A sociedade – um inferno de salvadores!”

Que outra visão consegue ler mais fundo os sinais deste nosso tempo em que a alienação profunda dos indivíduos se articula numa espécie de pesadelo, em que todos se encontram ligados nessas hiper-estruturas virtuais com as suas sinapses constituindo a mais degradante noção do infinito, uma colmeia e um hospício, um universo destituído da exterioridade das coisas, da função de diferença que introduz a Natureza, e reduzido a juízos cada vez mais distantes de qualquer experiência de estranheza, essas que associamos sempre a um despertar? “Idólatras por instinto, tornamos incondicionais os objectos dos nossos sonhos e dos nossos interesses. A história não é mais do que um desfile de falsos Absolutos, uma sucessão de templos erigidos em pretextos, um aviltamento do espírito face ao Improvável. Mesmo quando se afasta da religião, o homem permanece submetido a ela; esgotando-se a forjar simulacros de deuses, adopta-os depois febrilmente: a sua necessidade de ficção, de mitologia, triunfa sobre a evidência e o ridículo.”

Cioran não tem uma resolução definitiva, não oferece em troca dos nossos preconceitos outros signos, mas chama-nos de volta a essa proposição insegura, a um sentido de orientação hesitante, capaz de entender o bem que se organiza como uma pulsação entre os seres e as coisas, que influi no próprio carácter intermutável das ideias. Assim, resta um eterno diálogo, a apreensão e o esvaziamento dos nossos conceitos, a permanente busca, uma relação que firma sempre novos elos, que não admite a estabilização em caracteres fixos, em regimes dogmáticos. Este filósofo que odeia sistemas lembra-nos que “o princípio do mal reside na tensão da vontade, na inaptidão para a quietude, na megalomania prometeica de uma raça cheia de ideais, a rebentar de convicções e que, por se comprazer em desprezar a dúvida e a preguiça – vícios mais nobres do que todas as suas virtudes –, se empenhou num caminho de perdição, na história, nessa mistura indecente de banalidade e apocalipse… Aí, abundam as certezas: suprimamo-las, suprimamos as suas consequências, e reconstituiremos o paraíso. O que é a Queda do Homem senão a procura de uma verdade e a certeza de tê-la encontrado, a paixão por um dogma, o estabelecimento no seio de um dogma?”

Mas para chegar aí, para se libertar das ideias fixas e da demência para a qual estas nos empurram, Cioran tem de opor-lhes algo que não seja apenas outra tirania fecunda, alguma outra forma degenerada da fé. Ele tem de nos conquistar a partir de uma persuasão que, em vez de convencer, se inscreva do lado da resistência. Para se furtar a novas formas de coacção e, consequentemente, a funções anémicas, ele deve empreender uma fórmula de refutação implacável de todas as teorias que se pretendem enraizar em direcção à eternidade, e, para isso, para evitar fundar algum outro desses grandes sistemas que a filosofia vai vomitando, virando do avesso as estranhas, produzindo as suas “brilhantes tautologias”, Cioran prefere escudar-se num estilo primoroso. O pendor colérico da sua prosa é o seu amuleto que lhe permite resistir contra essas febres que acabam por condenar os homens a viver enclausurados nas dimensões de realidade que vão definhando até não se distinguirem de estabelecimentos prisionais. A sua prosa defende-se através da tensão desse estilo que tem algo da reverberação do epitáfio, mas com um alcance civilizacional. Cioran é um virtuoso nessa frase que produz um estremecimento no leitor, tanto pela força de dissonância e pelo encadeamento de sinais contrastantes como pela capacidade de retraçar o mesmo enunciado em variações que não aborrecem mas renovam a sensação de inesperado, e causam no leitor um enlevo que não anda muito longe de uma certa perturbação e incómodo. De cada vez que regressamos às suas páginas, elaboradas com o fervor maníaco próprio da melhor poesia, que dá a sensação de ter ocorrido de forma ao mesmo tempo espontânea e dolorosamente premeditada, sentimos esse apelo perante uma expressão cerrada e densamente concentrada mas que é capaz de capturar uma imensidão essencial. O estilo aqui é que é a verdadeira promessa, essa capacidade de afinar ao limite um gesto de elegância extrema, feroz, que levanta sobre a cabeça um desses vasos de forma perfeitamente harmoniosa para o quebrar no chão. Este gesto não tem, no entanto, nada da ênfase teatral dos grandes gestos inúteis, sendo que todas as teses, à medida que perdem a sua frescura, ao deixar de exercer fascínio e produzir encanto, passam a operar através de meios cada mais violentos e brutais. Por outro lado, um estilo obriga a uma permanente ruptura. Não existe nenhuma poética que não nasça e se imponha senão por um efeito de instabilização das fórmulas que se tornaram convencionais, quase estatutárias. Mas um grande estilo é aquele que persiste na sua irresolução, que defende a sua imperfeição e até um certo desleixo, aquilo que lhe permite guiar-se pela sua insatisfação. Um estilo realmente forte é esse que é fiel apenas ao seu desvio face à norma, e isso só é possível através de um domínio que permite superá-la, e é nisso que se funda a sua magistral insolência. A fidelidade a um estilo que não cede ao arranjo que consola mas que se mantém em ferida é o que permite que as ideias nele pareçam estar a contorcer-se em vez de nos surgirem como roupas e acessórios de um pronto-a-vestir. “A visão universal funde as coisas, tornando-as indistintas, e quem continua a distingui-las, não sendo nem seu amigo nem seu inimigo, tem em si um coração de cera que se molda indiferentemente sobre os objectos ou sobre os seres. A sua piedade é dirigida à existência, e a sua caridade decorre da dúvida e não do amor; trata-se de uma caridade céptica, decorrente do conhecimento, e que perdoa todas as anomalias.”

Assim, podemos entender Cioran como um filósofo que actua pela indisposição da gramática e da relação dos elementos na frase a um nível mais sugestivo e profundo do que superficial, com meros abalos sintácticos. A sua estratégia passa por armar-se da linguagem dos usos dos grandes moralistas franceses, mas, por trás do enlace epigramático ou aforístico, a decepção provoca um arrepio mais forte por se servir dessa urdidura aparentemente sóbria, para impor uma depressão, uma ruptura com a música que embala um certo idealismo, uma certa propensão ingénua a esperar o melhor, mostrando-nos a outra face de nós mesmos, essa consciência ao mesmo tempo sábia e prostrada. Na verdade, Cioran atraiçoa o cânone, essa tradição distintivamente gaulesa elencada por George Steiner, e que vai de Pascal e La Rochefoucauld, a Vaunevargues e Chamfort, terminando em Paul Valéry. “Em grande medida”, diz-nos Steiner, “a prática francesa das máximas e dos penseés parece remeter directamente para a autoridade marmórea e para a concisão lapidar das inscrições romanas”. Já Cioran surge como um vândalo no templo, alguém que não só quebra os vasos e desfigura os ícones, mas se serve desses usos romanos para perverter a sua eminente sobriedade, tecendo no mesmo registo provérbios infames dirigidos a uma comunidade de insurrectos. O apelo desta escrita dirige-se aos bárbaros futuros, esses que terão de contender já com o desequilíbrio clamoroso que esta civilização cancerosa provocou, e esses não renegarão os seus instintos, e mostrarão um desprezo soberano em relação a esses frutos que continuamos a colher, mostrando-se realmente empenhados em verem-se livres de todos os sinais de uma abundância que era apenas o reflexo invertido da actual decadência. A sensação de desconforto desta música liga-se à forma como absorve o conteúdo de ilusão e de esperança fazendo-o resultar não em letra morta, mas numa gramática da gangrena que nos confrange e delicia. Ele mesmo se reconhece como “um desses escravos, vindo de um país improvável, triste e bárbaro, para arrastar na agonia de Roma uma vaga desolação, embelezada de sofismas gregos”.

Gombrowicz pressentiu o perigo da denúncia lançada por Cioran, por largar mão dos vícios comuns filosóficos ou literários para se lançar como uma peste negra atingindo o prestígio dos nossos regimes de idolatria, de tal modo que até ele temeu essa forma de despossessão, a qual poderia, no limite, virar também do avesso todas as convenções que permitem a alguns provocadores baterem-se pela sua "glória leprosa e as suas coroas de cuspo". O polaco entendeu que havia nesta escrita um radicalismo que, por comparação, fazia dele um autor bastante moderado nas suas acusações que se contentavam em denunciar uma certa dose de corrupção e de hipocrisia na ideia de nação, de classe ou de raça, entre outras noções vulgares bem dentro do perímetro da ideologia. “As palavras de Cioran exalam o frio das caves e o mofo dos túmulos, mas são sobretudo mesquinhas”. Aquilo que Gombrowicz identifica como mesquinhez é, na verdade, a sua intransigência para com uma certa moderação que, apesar de tudo, garante a um escritor que a posteridade acabará por tratar da indução da sua obra ao panteão das figuras exemplares. Cioran não tem nada de recomendável, nada há na sua obra de exemplar. Eduardo Lourenço coincidiu até certo ponto na análise feita pelo polaco, mas sem usar contra o escritor romeno qualquer preconceito de ordem moral, falando deste “Breviário de Decomposição” como “um pequeno livro literalmente monstruoso, horrível”, um livro que “não demonstra, não pede, não sugere, não adula”. Se tantos escritores, mesmo os geniais, não evitam ir à guerra em busca das mundanas benesses que o prestígio literário oferece, Lourenço reconhece que a Cioran “o sucesso e o fracasso, a indiferença e a sonolência são-lhe indiferentes”. Isto por que ele é já um escritor da 26ª hora. E o ensaísta português recorda as palavras de Gheorghiu, que definira a 25ª como “a hora depois da última hora, aquela em que mesmo a vinda do Messias já não resolveria nada”.

Em grande medida, o que Cioran faz é garantir que o Messias já não vir. Procura que os homens alcancem essa imunidade face à ânsia de um caminho redentor. Antes dirige-nos para a condenação e para o próprio inferno, numa descida através do desespero que nos permitirá virarmo-nos contra as nossas próprias almas, e estarmos contra nós, sermos os nossos inimigos, para que algo talvez ainda sobreviva que mereça a pena ser vivido. “Um desenraizado total”, como nos diz Eduardo Lourenço, “este romeno sem lar, sem pátria, sem medida comum na fraternidade, foge à sua desolação meditando (e com que sinistra complacência) na grande arte que é a morte de uma civilização”. Não podia, por isso, estar mais longe desses seres ufanos e empertigados, sempre um tanto neuróticos que se julgam predestinados, esses que gostam de se identificar com a dignidade da filosofia, com o amor ao saber, em vez das dores, do verdadeiro terror que este provoca.

Nele, pelo contrário, esta maldição exprimia-se com a clareza e a violência de um corpo sacudido por um impiedoso estertor, como se a carne fosse um espelho, e a consciência o próprio inferno. Os seus parágrafos constroem-se como intuições extravasando a razão para tocar um limite insuportável. Parecia ser um desses raros libertadores a quem foi confiada a missão de trazer ao mundo o mal do pensamento e a melancolia entorpecida do espírito. Se alguns se dão conta “da sombra que trazemos de herança, impalpável e negra como a morte” (Sergio Solmi), em Cioran o juízo impõe-se do outro lado da luz, uma sombra que se anima e se lança sobre as formas e os perfis ao redor, descoroçoando-os, penetrando a monstruosidade das aparências, recortando esse relâmpago húmido que arde na intimidade das criaturas.

Lá porque um diagnóstico se pode ter tornado irrecusável, fazê-lo de modo a que o paciente não entre de imediato em negação continua a ser uma notícia tão difícil de dar como a alguém que o não esperava de todo. O apocalipse tem vindo a tornar-se, de facto, uma grande banalidade no nosso tempo, e o mais terrível é que um homem possa viver os últimos momentos da sua vida distraído, sem sequer se dar ao trabalho de ensaiar uma despedida, algo de mais digno e memorável. “Pondo os olhos nos imigrantes, nos híbridos, a espuma flutuante dos destroços desenraizados da humanidade cuja maré percorre hoje os centros anónimos das nossas cidades, Cioran conclui que na realidade se fez – como proclamou Cyril Connoly – ‘hora de fechar nos jardins do Ocidente’”, isto escreve Steiner a propósito de um outro título do autor romeno, e cita um pedaço: “Em todo o caso é evidente que o homem deu o seu melhor e que, ainda que venhamos a ser testemunhas da emergência de outras civilizações, não serão decerto dignas das antigas, nem sequer das modernas, sem contar que não poderão evitar o contágio do fim, que se tornou para nós uma espécie de obrigação e de programa (…) Avançamos em massa a caminho de uma confusão sem analogia; atirar-nos-emos uns aos outros como doentes convulsivos, como fantoches alucinados, porque, tendo-se tornado tudo para nós impossível e irrespirável, ninguém se dignará a viver a não ser para liquidar e se liquidar a si próprio. O único frenesim de que ainda somos capazes é o frenesim do fim.”

Embora reconheça que até as suas impressões instintivas só marginalmente são mais optimistas do que aquelas que são formuladas por Cioran, Steiner foi um dos críticos que mais duramente se insurgiu contra “o sermão fúnebre de Cioran”, apontando uma facilidade sinistra que percorre as suas jeremiadas no esforço de pontificar sobre a decomposição, a gangrena do homem e o cancro terminal da história, e admitindo embora que o seu diagnóstico possa vir a revelar-se certeiro, diz que isso não requer necessariamente um pensamento capaz de análise consistente, nem o rigor e a clareza da argumentação. Depois oferece exemplos de outros autores – Tocqueville, Henry Adams, Schopenhauer – e diz-nos que embora estes mestres sejam habitados por uma tristeza clarividente não menos inclusiva que a de Cioran, as suas teses “são escrupulosamente argumentadas, e não declamadas; mantêm, a cada nó, e a cada articulação das suas afirmações, um sentido adequado da natureza complexa e contraditória dos dados da demonstração em história. As dúvidas que os pensadores desta ordem exprimem, as reservas que referem na defesa das suas posições, honram o leitor. Não procuram a aquiescência atordoada nem o eco complacente, mas incitam à análise renovada e ao juízo crítico.”

Entre outros defeitos que encontra em Cioran, Steiner vai ao ponto de lhe negar a qualidade do seu estilo, afirmando que cede a todo o tipo de facilidades. É evidentemente uma falsidade, mas é compreensível que Cioran irritasse Steiner. A diferença entre um e outro é crucial. Se este escrevia como um sobrevivente, como alguém que sentia a necessidade de se justificar, e de considerar os motivos porque não era fútil continuar um esforço de preservação dos aspectos mais luminosos da cultura e da civilização Ocidental, parecendo também assim justificar a sua posição enquanto herdeiro dessa tradição triunfante e das articulações da sua consciência ao longo do tempo e da História, Cioran fala como o que não sobreviveu, como um fantasma solitário rangendo os dentes e murmurando as suas impressões aflitas mais para preservar uma certa continuidade e sanidade no meio do caos. “Um livro devia abrir velhas feridas”, defende ele num dos seus aforismos, “ou até infligir feridas novas. Um livro devia ser um perigo.” Assim, para Cioran, tal como para Montaigne séculos antes, a escrita era sobretudo uma ocupação física e mental, algo que se faz não com o objectivo de produzir uma obra ou sequer um texto, mas para conseguir reunir as partes de si, essas que, de outro modo, tendem a desagregar-se. Cioran tinha de recriar através da escrita um corpo para que o seu fantasma não se dissolvesse no vazio ao seu redor. Em ocasiões diversas, ele foi dizendo que a escrita era uma questão de vida ou morte, uma forma de tornar a sua existência mais tolerável. “Um livro é um suicídio adiado”, disse certa vez. O desespero não está ali por acaso, não é apenas uma facilidade, ainda que assim possa parecer a Steiner e a outros. O estilo de Cioran, a sua obra em fragmentos e tantas vezes permeável a todo o tipo de contradições, é ditada por esta necessidade imperiosa de justificar mais um dia. E, por vezes, o mais difícil pode ser tentar explicar a alguém que sobreviveu exactamente porque é que para aquele que não conseguiu a morte se tornou o facto central e decisivo e a vida é apenas organiza, ainda que inconsistentemente, o esforço dele para se libertar de uma ilusão absurda.