Tom & Jerry

Se fôssemos pela idade, o gato e o rato não seriam mais do que dois jarretas a trocarem expressões enlanguescidas nalgum lar dedicado à reforma dos mais incansáveis artistas. Tom & Jerry apagaram 80 velas no ano passado, tratando-se o seu confronto imortal de uma criação que se eleva como um mastro no recreio da imensa tripulação da infância. E a sua influência ao longo das décadas fez-se sentir numa miríade de desenhos animados, como uma espécie de estrela polar, a qual, de resto, levou os seus criadores, Bill Hanna e Joe Barbera a receberem sete Óscares. Quando se pensa nas grandes batalhas que deixaram a História com um amargo de boca que perdura pelos séculos, as páginas dos seus livros escurecidas, vincadas pela dor, pensa-se em campos a perder de vista, onde o sangue afogou o verde ou se perdeu na lama, pensa-se em praias imensas onde, como ecos rasgados por corvos, sobravam “os mortos/ podres a lutarem por onde apodrecer”. Raramente se aponta para o espaço doméstico nessas alturas, mas o certo é que para uma batalha de proporções épicas a casa chega a ser o terreno ideal. Se a reclusão forçada dos últimos tempos nos provou alguma coisa foi que esses recantos que em certas alturas nos abrigaram do girar do universo são igualmente capazes de descer aos círculos infernais, e nada representa isto de forma mais curiosa e cómica do que o confronto imortal entre um gato e um rato. Tom & Jerry deu-nos uma bulha doméstica digna de ser cantada por Homero, e, nisto, essa batalha que persiste nos aposentos da nossa infância, ilustrou uma das noções mais poderosas que emergiram nestes tempos de confinamento: a de que a intimidade parece inventada por um predador.

The Simpsons

“A icónica série de animação de Matt Groening transformou a hiper-referencialidade numa forma de arte, disparando desde o início referências à alta e à baixa cultura”, notou Darren Franich na Entertainment Weekly, e isto foi feito um desplante e uma argúcia que viriam a redefinir as expectativas quanto ao que se pode esperar de um programa infantil, de tal modo que o que começou como uma versão nos tempos modernos dos Flintstones, a série que se sagrou um campeão do horário nobre impondo uma sitcom com bonecada e no cenário da Idade da Pedra, acabou por se tornar uma espécie de eixo para tudo aquilo que os americanos sentiam como indispensável ao mapa das suas infâncias. A longevidade dos Simpsons, que começaram como curtas no Tracey Ullman Show, em 1987, antes de ganhar um espaço autónomo na Fox, permitiu a esta sátira que se serve de papel químico para copiar alguns aspectos da vida americana, exagerando significativamente tantos outros, tornar-se uma crónica esplendorosa das últimas décadas, indo da política aos costumes, atravessando diferentes períodos e reflectindo-os com humor e doses industriais de ironia, desenvolvendo as suas personagens de forma bastante complexa. Hoje, esta série assume uma influência decisiva no próprio regime da cultura pop, e, no que toca à televisão, levou à criação de toda a uma linhagem de outras séries como “Family Guy, “American Dad” e “Futurama”, e a uma explosão de um conjunto de programas de animação que têm sido os grandes laboratórios do humor por parte de uma nova geração que não se enquadra nos enquadramentos habituais da comédia.

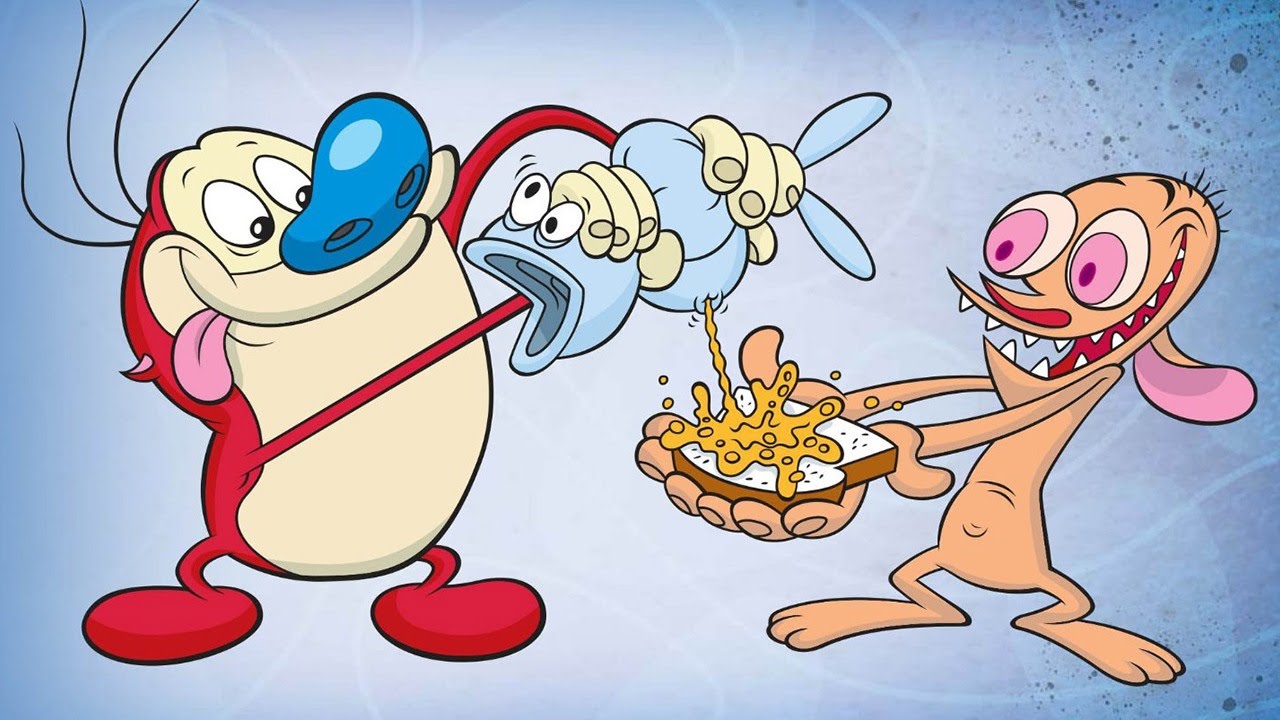

The Ren and Stimpy Show

Tendo estreado no verão de 1991, a série criada por John Kricfalus, um tipo imensamente conflituoso, que acabou por ser despedido depois de ter revolucionada a cena dos desenhos animados que as crianças viam de olhos especados, com o seu imaginário a ser desaparafusado e espalhado pela carpete, mas que eram os adultos que estavam em condições de realmente apreciar o humor negro e até insólito, o lado absurdo e até grotesco de The Ren and Stimpy Show. Esta série de animação representa para esta arte o que os The Stooges representam para o punk. Foi aqui que ficou traçada uma linha muito clara em que a infância já não era o alvo, sendo estes desenhos animados dirigidos aos adultos, e mesmo aí só a um grupo restrito, o desses que são capazes de aguentar uma punch line dirigida não tanto ao espírito nem ao cérebro mas ao estômago – ou a algum outro órgão cuja função não é tão clara, como o baço ou o apêndice. Não é bem humor negro do que se trata, mas algo como uma secreção, um muco com uma consistência difícil de descrever. O que ninguém disputa é que a série de Kricfalus, que esteve no ar por cinco temporadas no Nickelodeon, mandou às malvas os limites daquela arte, abusando de close-ups extremos, enfiando dedos em todas as feridas, numa sátira famélica. O programa centrava-se nas desventuras de um Chihuahua neurótico, Ren, e do seu parceiro, Stimpy, um gato estúpido mas bem pachola.

Beavis and Butt-Head

A par do génio das suas produções audiovisuais, da fanfarronice teatral que faz da indústria cultural norte-americana o elemento chave na sua fórmula de colonização do imaginário mundial, uma das suas exportações principais, além de objectos de consumo descartável, é certamente essa marca de estupidez que alimenta todos os fenómenos da crendice mais aberrante e popularucha. E neste capítulo assume destaque a série de animação que se estreou na MTV, em 1993, e que esteve no ar durante o primeiro mandato da administração Clinton, apresentando o duo original de idiotas que viriam a invadir e transformar a comédia americana, mas também a servir de arquétipos para essa estirpe que, entretanto, proliferou como uma praga, a do imbecil cheio de razão. Beavis e Butt-Head são dois metaleiros tagarelas obcecados por sexo e violência, e funcionaram como sacos de pancada para desancar todos os sinais de absurdidade da cultura que definia a geração que supostamente representavam. Os dois protagonistas adolescentes da série de Mike Judge provaram ser o par perfeito para encarnar um momento cultural particularmente desprezível, sendo dois onanistas que se ressentiam sempre que, por qualquer razão, se viam afastados da sua amada televisão.

South Park

Esta série de animação tão rudimentar que merecia ser tema de alguma tese que traçasse comparações com os alvores da arte, as pinturas e desenhos achados em grutas e que datam de há milénios, segue as aventuras de quatro alunos da quarta classe na pequena povoação de South Park, no Colorado. Criada por Trey Parker e Matt Stone, evoluiu de tal maneira desde o episódio de estreia que justifica que se fale numa condição pré-histórica. Quem for hoje ver o episódio piloto não se vai deparar com muito mais do que o tipo de piadas que se lêem gravadas nas portas das casas-de-banho públicas. Mas não demorou muito para que a série descobrisse o fogo, e os quatro putos se tornassem em autênticos incendiários. Rapidamente os criadores começaram a ganhar confiança nos seus dotes satíricos e tornaram o ângulo cada vez mais abrangente, tocando assuntos da política à cultura popular, oferecendo uma perspectiva refrescante dos temas que vão marcando a actualidade, que, vinte anos depois, continua a provar uma mordacidade incomparável na forma como ridiculariza o debate público nos EUA. E a influência cultural da série é tão profunda que não há outra que tenha estado no centro de tantas controvérsias, com os críticos a digladiarem-se entre si. Uns defendem que nenhuma outra série foi tão longe e mais fundo na sátira ao ambiente de pânico moral e ao agitar de espantalhos e bodes expiatórios por parte dos media, ao passo que outros, apontando à polarização do ambiente político na América, não hesitam em responsabilizar South Park por ter criado uma geração de trolls e, até, por ter lançado as fundações para o aparecimento da alt-right.

John Dillermand

Se fôssemos traduzir para um português sem peias, esta série chamar-se-ia “João Pénis”, e certamente daria azo a que a um ou outro político desses que andam à cata de pulgas para se coçarem em público, e mostrarem irritações cutâneas por eles mesmos provocadas, para virem bradar: “Vergonha!” A televisão pública dinamarquesa – a DR – nem precisou de publicitar o seu alinhamento para os mais novos, deixando que John Dillermand, uma série de animação para a faixa etária dos 4 aos 8 anos, fosse para o ar sem cultivar o terreno nem fazer qualquer tipo de aviso aos pais. Cada episódio tem cerca de cinco minutos, e o protagonista é um boneco de plasticina vestido com um pijama às ricas, vermelhas, e que tem um pénis extensível, também ele coberto pelo pijama. É um pénis como podia ser uma cauda, ou qualquer outro apêndice dotado de uma vontade própria, obstinado em gerar peripécias ao seu impotente (salvo seja) dono. É claro que bastou o genérico, ou até o título, para gerar uma acesa polémica no país, e, desde pais a políticos, passando por especialistas desses chamados seja para pôr água na fervura ou regar com combustível qualquer fogacho, não faltaram, nas redes sociais, opiniões num e noutro sentido. “Sou o único que acha repreensível que as crianças achem divertido ver um pénis de um adulto na DR?”, escreveu no Twitter Morten Messerschmidt, do conservador Partido do Povo Dinamarquês. Por outro lado, Erla Heinesen Højsted, uma psicóloga clínica que trabalha com famílias e crianças, disse que os opositores do programa estavam a retirar as coisas do contexto e a ver um conteúdo obsceno numa série que o que faz é naturalizar uma parte do corpo masculino. “John Dillermand dirige-se às crianças partilhando a sua forma de pensar – e é um facto que as crianças acham piada aos genitais.”