Ainda não se haviam apagado os ecos do aplauso crítico que “O Pianista de Hotel” gerou, quando o romance “Jogos de Raiva” chegou aos escaparates. Da portada, pergunta-nos em que estamos a pensar, mas não é um livro sobre o Facebook, essa faca de dois gumes que o atravessa de ponta a ponta. E também não é um manifesto contra o mundo globalizado ou a degenerescência do jornalismo. Tão-pouco uma biografia romanceada para consumo de leitores ávidos de novidades e frioleiras. Romance, assim se reclama. Tem um pé na tradição literária, que lhe serve de guia e de inspiração, outro na atualidade. E por isso, as matérias de abrir telejornais, como a violência de género, o racismo ou o flagelo dos incêndios, convivem com temas clássicos como a fugacidade dos dias que se escoam, a decrepitude, o amor ou o espetro da morte – tudo atado por um cordame de fios tensos que deixam entrever apenas os nós que ligam as partes.

Ao contrário do anterior, o título deste novo livro – desabrido, seco, áspero, parece situar-se fora de qualquer domínio musical. E, no entanto, há teias sonoras e desenhos melódicos difíceis de ignorar, perguntas que agem como um refrão e nos aguçam o ouvido: “O que há num nome?” No nome dos Sereno, a família da classe média-alta do Porto que ocupa o centro do espaço narrativo, há uma ironia trágica que, como um veio de água, começa por fluir mansamente até ganhar a velocidade de um rio que se aproximasse de uma queda de água. O nome, lê-se logo nas páginas iniciais, “é a nossa primeira impotência”.

A senha de entrada leva-nos até à Foz do Douro, Rua do Crasto, n.º 809, esfera privada e familiar. É “a casa”, metáfora miniatural do mundo, manifestação interior dos debates, confrontos, problemas, dúvidas que o exterior levanta. É lugar de reunião e de discórdia. O pomo é um livro inclassificável escrito numa prosa furiosamente despejada. O jardim é de capa de revista, explosão de vida e “idílio acabado”, diria Camilo Pessanha. O espaço ideal para um (falso) começo que expande até às raízes a nossa perplexidade, ou mesmo para um começo “in ultimas res”. Os nomes têm a mão na chave, mas a chave não roda às primeiras investidas. Rodrigo Guedes de Carvalho sabe trocar-nos as voltas, girar a manivela do desvio, levar-nos por portas travessas, numa assinalável vontade de contar histórias que tem andado um tanto arredada da ficção narrativa que por cá se produz.

Santiago, o mais novo dos irmãos Sereno, declina flores: “Agerato, aquilégia, begónia, bromélia, cornizo e cravina, gladíolo, miosótis, narciso e petúnia”, numa profusão significante mas insuficiente para encobrir um mundo feio e sujo; desabrochou para dentro, é autista. Ana Teresa, toca baixo numa banda, com mão silvestre e pés descalços. Não é flor de jarra e o seu percurso na música veio acentuar a sua natureza móvel. Nuno Maria é um jornalista de referência, mantém com o pai uma relação difícil; jogam agressões como quem joga xadrez, ritualizando os confrontos. É um rapaz do género ‘antes quebrar que torcer’. E há de quebrar, flor cortada: uma lâmina, é uma lâmina, é uma lâmina.

O pai, José Francisco Sereno, homem dado a flutuações de humor, tão falhado quanto as circunstâncias e o berço lho permitiram, era um homem a emurchecer, um escritor a estiolar quando a Internet guindou o seu livro, “o Fantoche”, aos areópagos do sucesso e lhe devolveu um pouco da antiga frescura. Mas, já se sabe, no que toca à vida humana, não há como esperar primavera depois do inverno. Quanto a amores, não são perfeitos.

Maria Clara, mulher entre as flores, cuida da alma, é psiquiatra: sabe que, por vezes, regar, adubar é esforço vão e florir uma impossibilidade. Por seu nome destinada a esclarecer mistérios e a iluminar o escuro do segredo da família, lança sorrisos sobre si própria ao descobrir-se Mrs. Dalloway, um dos mais famosos romances de Virginia Woolf, que aqui livre e parcialmente se reescreve, numa rede de referências e alusões que se vão sobrepondo num ritmo de fluxo e refluxo que imita o das águas revoltas da mente. Irá ela própria comprar as flores. Catarina, a neta, vem compor o ramalhete familiar. Nasceu na era da comunicação global. No tempo em que a alarvidade, escrita, publicada, comentada, a indignação coletiva acéfala, o ódio e o horror alastram como erva daninha, silvados e outras pragas. São três gerações levantadas em palavras. As personagens de Rodrigo Guedes de Carvalho continuam a não dever nada às produtoras de pasta de papel. Definem-se e diferenciam-se como seres possíveis num mundo de ruído mediático.

Uma imagem sonora que fizesse justiça ao romance teria de misturar, em orquestração estranha, as sonoridades altas e intempestivas, por que se pautam por vezes as relações familiares, com o intimismo e a intensidade dramática de um Noturno. Já o “romance” que dentro deste romance se lê, excerto aqui, excerto adiante, livro interrompido, logo retomado, numa descontinuidade narrativa que vai bem com o caminhar incerto do mundo, faz pensar num espetáculo de variedades, cujo formato extravasasse das molduras do tolerável. Entramos todos: “Olhem para o meu filho tão pequenito a tocar piano, ai que tem tanto jeito […] Olhem este poema, bem, não é um poema, não me considero um poeta, claro, mas fazes mal, o que escreveste é lindíssimo, emocionaste-me imenso, vou partilhar […] Olhem o que vou almoçar olhem onde estou quem está comigo”. O próprio Cristo faz também a sua aparição: “se o Cristo descesse lá de cima, e se pusesse outra vez a jantar com os apóstolos, haviam de ter, todos os nomes dos patrocinadores nas túnicas, e antes de o Judas dar o beijo diziam-nos é só um minuto, e entravam os anúncios”.

O “Fantoche” fez de Francisco Sereno o falatório das redes sociais. Centra-se na figura execrável de Agapito Pinto, um tipo que dá ares do “filho da Mãe”, de José Vilhena, mas em muito pior. É um livro excessivo, desgrenhado, de dinâmica feroz e furor fálico, sem freio nem tento na língua, esgalhado por este eterno aspirante a escritor, sem nada a perder. A enraivecida intensidade que o percorre, dada num enfeixado frásico ao estilo ferrabás, não é uma mera questão de linguagem. Lembra-nos quanto a escrita pode ser uma continuação dos nossos próprios comportamentos, um registo das nossas derivas e desequilíbrios, dos despautérios e experiências provocatórias, uma aglutinação de excessos. Lido com lentes ajustadas, pode levar-nos a concluir que temos em mãos, camuflado de delírio em letra impressa, um compêndio sobre nós mesmos.

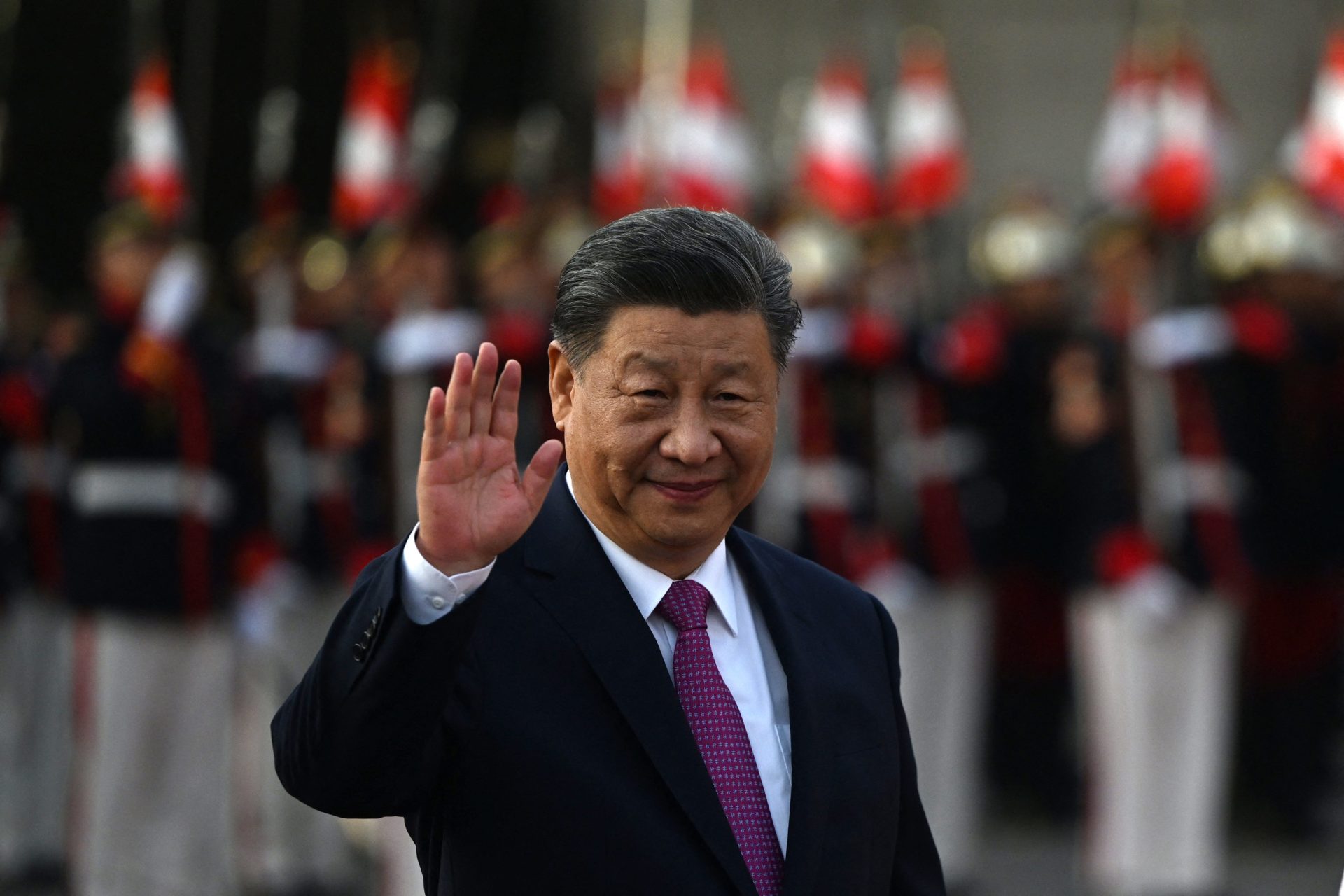

Eis uma narrativa muito bem cosida, não num contínuo linear, mas em continuada progressão, à maneira de um comboio a que se vão acrescentando carruagens. As histórias dos Sereno abrem-se como janelas que dão para grandes quadros de guerras só aparentemente volvidas e nos recordam da nossa condição de passageiros. Vemos passar Trump e Kim Jong-un. Há lugar também para a destreza narrativa de um escritor em trânsito por diversos registos de linguagem. E para a frieza do humor. Está tudo pronto para descarrilar. As boas intenções não dão boa literatura.