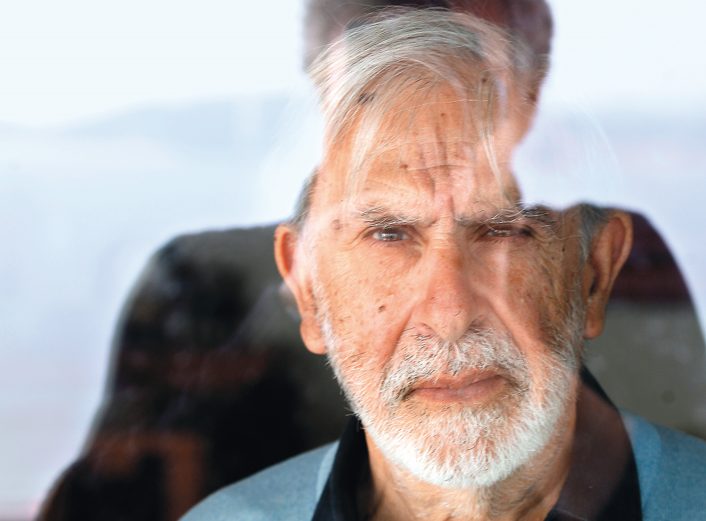

Há mais de 50 anos que Óscar Cardoso tem trabalhado no restauro e construção de instrumentos de corda. É um, se não o, guitarreiro mais conhecido do país e, apesar do passar do tempo, continua a considerar-se um apaixonado e louco, por não ter medo de inventar coisas novas, fazer experiências. Chegou a esta atividade por influência do pai, o construtor Manuel Cardoso e, neste momento, passa o legado para o filho.

Em pequeno, o que mais o fascinava era mexer na madeira. “Como nunca tive carrinhos de brincar, nem outras coisas, tinha de fazer os meus brinquedos, as minhas trotinetes… Aproveitava as ferramentas do meu pai. Foi ele quem me ensinou a fazer os instrumentos”, conta ao i.

“Ele não me queria lá! (risos) Eu tirava-lhe as ferramentas e ia para a rua fazer as minhas coisas. Ele chamava-me bandido, dizia que eu lhe estragava a ferramenta! (risos) Mais tarde, começou a pedir-me ajuda”; lembra o guitarreiro. O pai queria que o filho estudasse, mas rapidamente percebeu que este seguiria o seu caminho. “Não largava as madeiras. Ele começou a perceber isso e fizemos uma bancada para mim!”, explica. “Sempre gostei de fazer coisas malucas! Umas experiências… Ele dizia que eu era louco, mas até me incentivava. Contava-me muitas histórias sobre o mestre dele… Eu ficava louco! Depois fui parar aos instrumentos, claro. Nunca mais parei. É a minha vida”, continua.

Antes de construir começou a reparar. Já tinha aprendido a trabalhar com as ferramentas. “Até que chegou a altura que o meu pai me disse que eu ia começar uma viola. Uma guitarra clássica. Comecei a construir guitarras clássicas e, só anos mais tarde, comecei a fazer guitarras portuguesas”, adianta Óscar Cardoso.

Paixão, criatividade e exigência

Segundo o mesmo, para construí-las é preciso começar cedo. Pelo menos com 12 ou 13 anos. E também é importante aprender a tocar um instrumento “para se ter uma noção daquilo que a pessoa está a fazer”. “Do som, das notas, afinação de notas. Para uma pessoa que faça instrumentos e que não saiba tocar é muito mais difícil perceber a linguagem dos músicos. Aquilo que eles querem”, garante.

Em termos materiais, Óscar Cardoso acredita que atualmente “qualquer madeira é boa, desde que a pessoa a saiba analisar – a resistência, a elasticidade, as suas vibrações”. “É preciso saber como vamos trabalhar a madeira para que ela tenha um som igual ao de uma madeira melhor”, sublinha. As cordas compra feitas numa fábrica no norte de Portugal.

Interrogado sobre que tipos de guitarras portuguesas existem, o guitarreiro admite que, para si, são duas: a de Lisboa e a de Coimbra. “Há quem diga que também existe a guitarra do Porto… Essas guitarras depois são variantes das outras”, frisa.

A principal diferença está na “forma”. A de Lisboa é um bocadinho mais arredondada. A de Coimbra é mais em formato de pêra. “Depois a construção também é um bocadinho diferente. Enquanto na guitarra de Lisboa só se faz o braço depois da caixa estar feita, na guitarra de Coimbra faz-se primeiro o braço”, acrescenta. Óscar Cardoso acredita que “o instrumento é o diálogo constante entre o construtor e o músico. “Sem o músico o construtor não evolui e o músico não evolui sem o construtor”.

Conhece tão bem o seu próprio trabalho que consegue distinguir imediatamente os seus instrumentos quando os vê na televisão. “Porque um construtor tem um tipo de som, um timbre único. Eu sei bem o timbre dos meus instrumentos. Mas não é fácil! Não é toda a gente que o consegue!”.

Um construtor corajoso

Em 2010 fez uma guitarra portuguesa de dois lados. Mais tarde, numa outra invenção, fez uma guitarra portuguesa de um lado e clássica do outro. “Foi uma loucura daquelas que me vieram à cabeça. Lembrei-me de fazer isso. Uma coisa única. É interessante porque podes tocar coisas bastante diferentes, são dois instrumentos num. Eu gosto de chocar os músicos! Fazê-los pensar. Os músicos às vezes interrogam: ‘Será que isto tem som?’. Depois tocam e ficam fascinados, muito admirados com as minhas ideias”, partilha.

O construtor defende que a guitarra está sempre em evolução. Não o modelo, mas as várias variantes. “Acredito que isso também se deve a todas as experiências que eu fiz. Acho que atualmente todos os construtores andam a beber disso, apesar de não gostarem muito de mim. Não sou muito bem visto no meio, porque estou sempre a inventar e a trocar tudo… Eles não têm coragem. Eu faço experiências e não tenho medo que aquilo não resulte. Aliás, quando não resulta, fico muito feliz porque descubro coisas incríveis. Por norma os construtores pensam que vão estragar o instrumento, estragar a madeira”. Por isso, o guitarreiro não vê grandes inovações e construtores com grandes revoluções a nível acústico nas guitarras.

Para si, o som da guitarra portuguesa é um som único no mundo. “Tem muito a ver com a sensibilidade e com a nossa parte cerebral. A parte cerebral do ser humano fica rendida a esse som. Há qualquer coisa nele que se identifica com a parte cerebral”.

Guitarra ou Cítara

Para o guitarrista e também construtor e investigador Pedro Caldeira Cabral do ponto de vista da organologia musical (disciplina científica que estuda os instrumentos musicais), “resulta um contra-senso chamar Guitarra à nossa Cítara”. Por razões históricas e científicas que esclareceu através dos estudos que realizou e publicou ao longo de mais de 40 anos, decidiu, a partir de 2019, regressar à designação de Cítara, usada em Portugal e na Europa, desde o século XVI ao século XX.

Interrogado sobre aquilo que este instrumento tem de tão especial, o artista aponta para as características tímbricas, a afinação especial herdada e conservada desde o século XVI e a técnica de execução particular, combinando o “dedilho” e a “figueta” (designações já usadas em c.1530), que conferem uma identidade própria a este cordofone, “facilmente reconhecível por melómanos de qualquer parte do mundo”.

A primeira Cítara que recebeu foi-lhe oferecida pelo pai quando tinha 10 anos. “Trata-se de um instrumento do famoso violeiro portuense António Duarte que tinha sido oferecido ao meu avô paterno, um médico-cirurgião otorrinolaringologista que havia operado com êxito a celebrada cantora Adelina Fernandes e esta, como gesto de gratidão, ofereceu-lhe o instrumento”, conta ao i.

Anatomia do instrumento

Segundo Pedro Caldeira Cabral, a Cítara Portuguesa é um cordofone de mão, de cordas metálicas, cujo sistema construtivo, o funcionamento mecânico e vibro-acústico e a afinação pouco mudaram nos últimos 500 anos.

“Podemos recuar até ao século III da nossa Era e encontrar as primeiras cítaras Coptas no Egipto, difundidas mais tarde pelos Romanos por toda a europa mediterrânica”, explica detalhando que estas “tinham o corpo escavado numa peça de Cedro do Líbano e um tampo harmónico colado sobre a caixa de ressonância, com pequenas aberturas circulares, o cavalete era móvel (peça determinante do mecanismo vibro-acústico) como ainda hoje sucede”. Durante a Idade-Média, o instrumento sofre algumas modificações na forma do corpo e no material das cordas (ferro, bronze e prata) “mas mantém a afinação peculiar e a técnica de plectro (ou palheta, feita de uma pena de ganso) que duraria até aos nossos dias”. “Em Portugal são referidos dois modelos de cítara, chamados Cítola e Citolão, associados ao movimento trovadoresco e cultivados nas cortes ibéricas de D.Afonso X de Leão e Castela e do seu neto, o Rei D.Dinis”, continua o especialista.

Tal como Óscar Cardoso, Pedro Caldeira Cabral acredita que existem apenas dois modelos em uso – o de Lisboa e o de Coimbra – cujas diferenças principais residem “no sistema construtivo, nas dimensões da caixa de ressonância, no comprimento da corda vibrante e nas opções técnicas e estilísticas das quais resultam opções expressivas adaptadas aos repertórios populares neles executados”. “Na Cítara do modelo de Coimbra, a afinação é igual à do modelo de Lisboa mas realizada num intervalo de segunda maior abaixo. O comprimento de corda vibrante é geralmente de 470 mm. No modelo de Lisboa, com afinação mais aguda, o comprimento da corda vibrante é de 440 mm”, detalha o músico.

No que toca às madeiras utilizadas, de acordo com Pedro Caldeira Cabral, tradicionalmente, nos modelos de construção “mais refinada e mais cara”, usava-se o Pau-santo, o Acer, o Vinhático e o Mogno para a construção do fundo e ilhargas da caixa de ressonância. Para o tampo harmónico usa-se preferencialmente o Espruce ou a Casquinha. Para o braço, nos melhores instrumentos usa-se o Mogno, a Cedrela ou o Sapeli. “Para além destas espécies exóticas, usam-se, nos instrumentos de factura mais modesta, as madeiras nacionais como a Nogueira, o Plátano e para o braço, o Amieiro e a Tília”, completa.

Presente e futuro

Para o especialista, vivemos tempos de grande incerteza e de grande mudança nos hábitos de fruição cultural. “E a experiência colectiva da escuta musical tem sido drasticamente desvalorizada pelo acesso fácil e quase gratuito, através das plataformas de streaming, dos acessórios portáteis e da avassaladora presença da poluição sonora”, lamenta, acrescentando que a programação cultural, “outrora da responsabilidade de instituições públicas e privadas com objetivos definidos de partilha democrática de conteúdos, está praticamente esvaziada de sentido”.

No entanto, refere, há hoje uma forte dinâmica nas novas geração de compositores eruditos e populares, com provas dadas e que compõe um novo repertório para a Cítara Portuguesa, “com utilização de linguagens contemporâneas (Ricardo Rocha), em combinação com técnicas modernas de manipulação electrónica (Hugo Vasco Reis e Miguel Amaral) ou seguem fielmente as tradições regionais de Coimbra (Paulo Soares, Bruno Costa, Henrique Fraga e Simão Mota, entre muitos outros) ou executam o repertório solístico da tradição de Lisboa (José Manuel Neto, Bernardo Couto, Luis Guerreiro, Ângelo Freire, Gaspar Varela, etc.)”.

“As novas formas de divulgação desta prática musical, combinadas com a rentabilidade económica da indústria turística, têm possibilitado o desenvolvimento sustentável da atividade artística, associada ao Fado, nas casas, esplanadas e restaurantes típicos das cidades de Lisboa e do Porto”, revela. Por isso, sublinha, podemos afirmar que “o legado patrimonial da Cítara Portuguesa, apesar de pouco valorizado socialmente, não apresenta nenhum perigo de extinção nos próximos tempos, apesar da incerta mudança de paradigmas culturais que atualmente vivemos”.

Sobre o público que encontra nos seus concertos, conforme os contextos, é maioritariamente constituído por pessoas maiores de 60 anos “que ainda têm hábitos auditivos e encontram algum prazer na escuta das subtilezas da performance musical”. No entanto, também há alguns jovens que assistem, “sobretudo os que têm alguma ligação à música prática ou são executantes da cítara portuguesa”. “O ensino da Cítara faz-se hoje em escolas e em todos os graus, do primário ao politécnico, de forma integrada ou supletiva”, adianta.