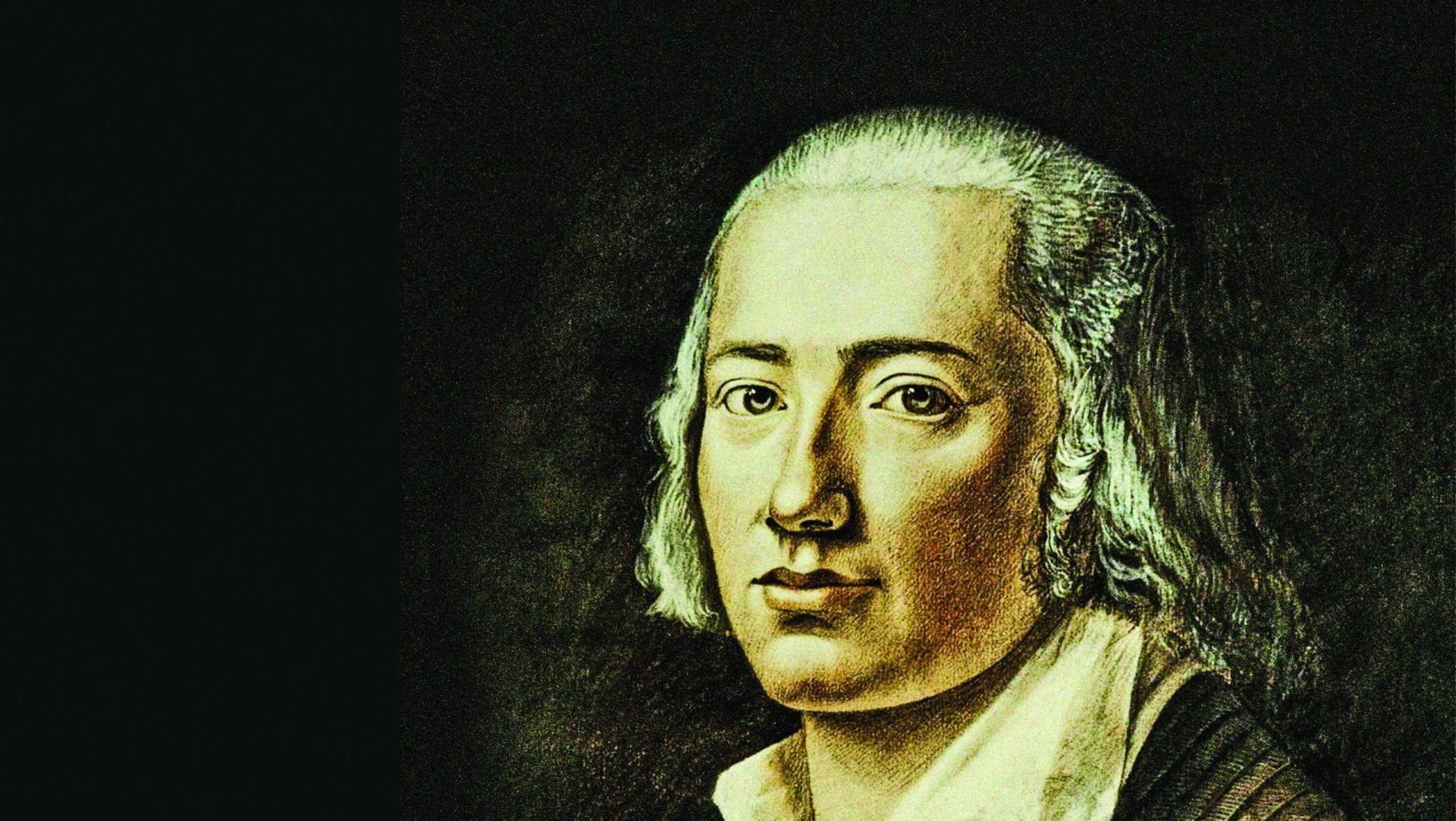

Foram 36 anos, metade da vida, encerrado numa torre junto ao rio Neckar, saíndo por vezes para passeios não muito distantes, enquanto as condições de saúde deixaram, improvisando ao piano, recebendo uma ou outra visita – que rapidamente tratava de afastar -, escrevendo uma ou outra carta e parcos poemas – enigmáticos, tantas vezes violentos na forma como os versos se afastam uns dos outros, como se o cavalo lírico, outrora o sinal de um fôlego que tudo capturava, não se dirigisse agora para lado algum, parando e soluçando constantemente. É a loucura do poeta alemão Friedrich Hölderlin, companheiro de Hegel e Schelling, matéria lendária e, tantas vezes, romantizada – mas não é possível romantizar a miséria. São estes últimos 36 anos da vida de Hölderlin que, agora, Giorgio Agamben interroga, dando-nos uma crónica, não uma história, dessa vida onde nada aconteceu (es geschicht mir nichts, nada me acontece, como repete incessantemente).

A Loucura de Hölderlin. Crónica de uma Vida Habitante, com tradução de Miguel Serras Pereira, é um livro estranho. Não pretende fazer uma história dos últimos anos de Hölderlin porque, na realidade, nada há aí que se dê à história, que seja matéria desta – nada acontece, Hölderlin “decidiu expurgar de todo o carácter histórico as acções e os gestos da sua vida”, erigiu um muro que “a separasse de toda a relação com os acontecimentos exteriores.”

“Os acontecimentos, que estamos habituados a privilegiar como históricos, não têm na crónica um nível diferente daqueles que atribuímos à esfera insignificante da existência privada. É diferente, no entanto, o tempo em que coloca os acontecimentos, e que não é construído, como o tempo histórico, através de uma cronografia que o retira de uma vez por todas do tempo da natureza. É, antes, o mesmo tempo que mede o correr de um rio ou a sucessão das estações”

E o que encontramos é esse tempo insignificante da existência privada – e privada, também, de qualquer ligação aos acontecimentos históricos, como se o poeta vivesse num tempo que vai engolindo qualquer acontecimento mínimo, um vazio que vai alastrando a todas as dimensões e de onde nada sai nem nada pode sair. É também por isso que, na crónica que Agamben escreve, os poemas, poucos, que Hölderlin vai escrevendo durante a sua loucura não são diferentes das contas do dia-a-dia que vamos encontrando e que vão sendo enviadas primeiro à mãe e, posteriormente, aos tutores do poeta – para esse vazio que alastra, para essa indigência que retira a história da vida individual, deixando-a a vogar nessa insónia sem tonalidade, nada separa um poema de uma conta do barbeiro. Tudo é submetido a esse tempo “que mede o correr de um rio ou a sucessão das estações.”

É a loucura, o muro branco onde nada se inscreve, uma sucessão interminável de dias e noites sem acontecimentos – tempo insone, voraz, puramente biológico, como lhe chama, algures, Arendt. Hölderlin não fala, não toma a palavra – salvo nuns quantos poemas que não assina com o seu nome, ou em cartas vagamente irónicas que escreve à mãe – porque não se sai desse estilhaçamento, dessa indigência do tempo, e o que encontramos na crónica de Agamben são essas notícias que nos chegam daqueles que o visitaram, palavras que circundam um vazio, mas que não conseguem fazer com que nada saía daí. Todos esses encontros são derrotas sucessivas onde cada um mede a distância indecomponível a que se coloca Hölderlin.

É conhecida a pergunta colocada por Hölderlin no poema Pão e Vinho “para quê poetas em tempos de indigência”. O que Agamben parece defender é que a resposta do poeta alemão não reside nem na defesa da poesia como uma outra forma de lógica, de linguagem, de pensamento, nem numa intempestividade que seria própria à poesia – em ambos os casos, o poeta e a poesia arriscam-se a transformarem-se em heróis que lutam contra a indigência, mostrando uma outra possibilidade que ainda nos restaria. Mas a meia-noite do mundo, como diria o mestre de Agamben, o filósofo nazi Martin Heidegger, aproxima-se.

“O problema não está em determinar se Hölderlin era ou não louco. E tão-pouco se ele crera ou não sê-lo. Com efeito, decisivo é que tenha querido sê-lo ou, antes, que a loucura lhe tenha aparecido um certo momento como uma necessidade, como qualquer coisa a que não podia subtrair-se sem baixeza, uma vez que, ‘como o velho Tântalo… recebera dos deuses mais do que podia suportar’. De Swift e de Gogol foi dito que procuraram de todas as maneiras enlouquecer, acabando por consegui-lo enfim. Hölderlin não procurou a loucura, teve de a aceitar.”

A resposta de Hölderlin foi descer ao fundo branco da loucura e, de lá, emitir uns fracos sinais – um poemas que, também eles, desceram ao fundo de onde nada parece sair. É preciso, portanto, seguir a indigência até ao fim, traçar-lhe os contornos, medir todas as consequências. A loucura do poeta não é tanto uma doença mental como aquelas que conhecemos, mas um último fôlego que tenta estar à altura de uma catástrofe declarada permanente – responder-lhe, seguindo-a até ao fim, habitando a indigência do tempo como só talvez a poesia ainda consiga. Habitar a loucura, não para a combater, mas para conseguir essa “capacidade pura de ser afectado”, o “limite extremo do sofrer” – sofrer, aqui, diz respeito, acima de tudo, a essa capacidade em receber tudo, essa passividade radical que não reconduz nada a um sujeito (sente-se, impessoal, e não eu ou um outro qualquer sente). É o que Agamben vai encontrar na última poesia de Hölderlin onde a rima se entrelaça com imagens sem conexão, aparentemente incoerentes.

“A produção hölderliniana tardia é definida por uma parataxe extrema e pela ausência deliberada de qualquer coordenação hipotática. Hamacher, pelo seu lado, notou a estrutura parentética da linguagem hölderliniana tardia, na qual, para lá das pausas, as frases se inserem umas nas outras. Dir-se-ia que a ausência de conexão se torna progressivamente um verdadeiro princípio de composição poética.”

Se se retirar a linguagem técnica, o que resulta desta passagem é que a poesia de Hölderlin foi progressivamente radicalizando o seu procedimento, de forma a responder ao próprio tempo indigente em que se insere – ela habita-o de forma cada vez mais radical, parecendo querer emitir um sinal a partir de um mundo que é agora um estilhaçamento irremediável e sem fim. Se nos hinos encontramos “fulgurantes apotegmas isolados que se sucedem sem relação aparente”, nos poemas tardios as imagens da natureza seguem-se “umas às outras de modo contínuo, mas aparentemente incoerente.”

“Entre os momentos da vida como entre os pensamentos soltos e os versos do poeta não há coordenação, porque estão ‘mais intimamente conectados’, não segundo uma ‘disposição lógica’, mas sobrepostos e coesos numa condição suspensa. O ‘mas’ que nas poesias assinala muitas vezes esta suspensão não é adversativa, não indica uma oposição (…): marca apenas a paragens dos versos e dos pensamentos, que se sucedem sem que seja impossível inserir entre eles qualquer coordenada lógica”.

Quando da vida se retira uma qualquer dimensão histórica – o que significa, em primeiro lugar, qualquer forma de sentido que viesse organizar os gestos e os pensamentos -, quando esta recua, deixando atrás de si um conjunto esparso de acontecimentos com os quais não se consegue formar uma imagem minimamente coerente, o máximo que se pode fazer é habitar, ou tentar habitar, essa ausência de sentido.

É o caminho de Hölderlin, uma espécie de improvisação existencial através da qual ele vai recuando e recusando o exterior – não para ficar sozinho consigo, não para retornar a uma qualquer origem, mas para experimentar até ao fim essa ausência de fôlego que obriga o pensamento a parar constantemente, os versos a rimarem sem qualquer coordenação lógica. É a forma – pobre – de responder à indigência. Sem qualquer horizonte que permita integrar tudo, sem lógica, um verso a seguir ao outro, um acontecimento a seguir ao outro num tempo onde nada acontece, à semelhança daquele “que mede o correr de um rio ou a sucessão das estações”.