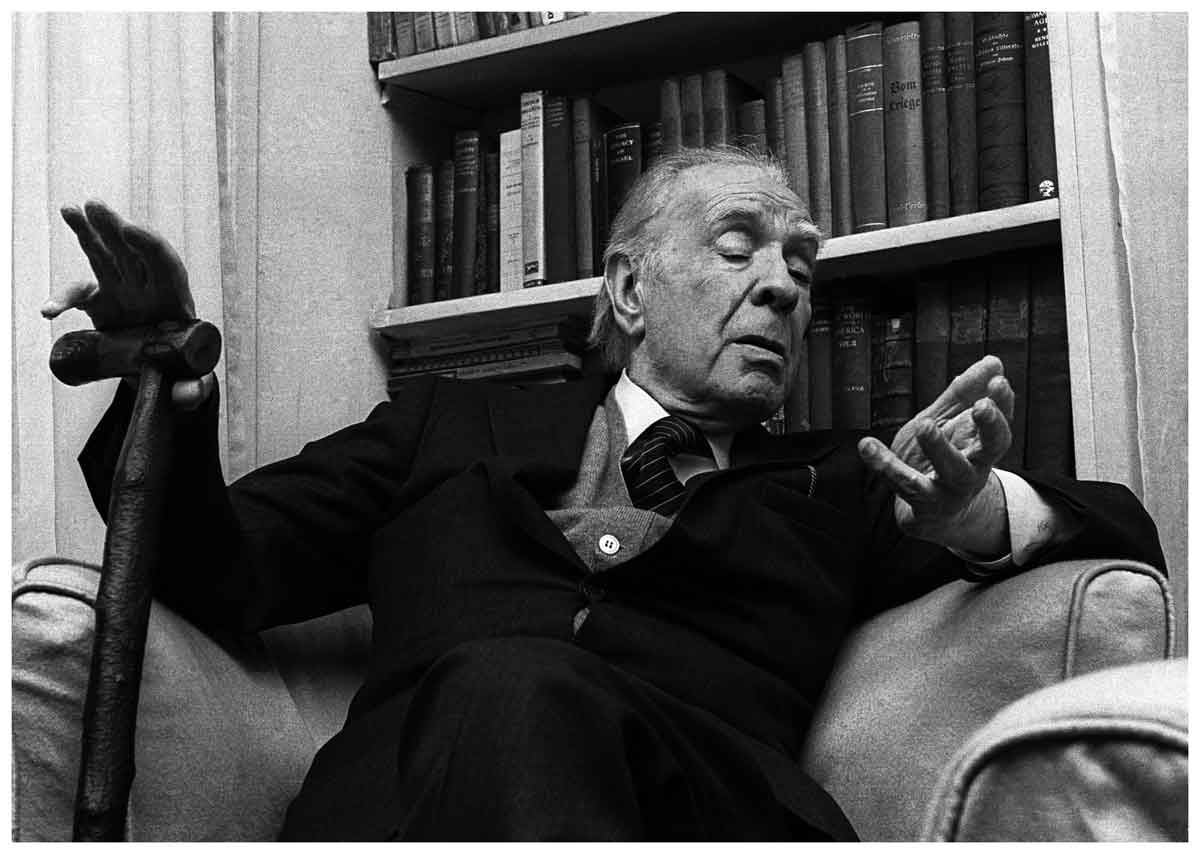

Dívidas, ecos, exemplos obscuros, graças profanas, ficções abrangentes e argumentos esotéricos, Borges é o mais famoso de todos os leitores, aquele que nos seus relatos, bem como nos “ensaios-parábolas cabalísticos e gnósticos” (Bloom), se dedicou a uma hipótese extraordinária, altamente improvável, mas por isso mesmo tão cativante:

a de restituir as tumultuosas variantes de um único poema infinito, esse texto de puro génio traficado ao longo das eras e revelado em fragmentos à luz de diferentes espíritos. E a ligar tudo isso, eis o mais ardiloso intérprete, Borges e a sua extravagante intuição, a qual emerge como uma forma de crítica conspirativa em “Outras Inquirições” (ed. Quetzal), num estupendo conjunto de ensaios (a maioria deles curtos, sempre fascinantes) que, debruçando-se sobre diversas questões e autores, se relacionam, se ligam, tornando admirável essa figura do copista que elaborasse os mais encantadores resumos para o espanto de um suserano enfastiado. Entretém rumores, articula-os, sopra entre eles o pó de lendas, e do livro, da sua elegante composição, repetitiva e, ao mesmo tempo, imprevisível, faz uma ordem, um destino. Estende essa teia tecida com indolência e tenacidade pelo espírito, e reúne hipóteses admiráveis, fala-nos no projecto que teve este ou aquele de “tecer um livro contínuo e orgânico em cujo princípio estejam as imagens da manhã, da rosa e do rouxinol, e no fim as da noite e da sepultura”, tudo sujeito a uma mágica de subtis cadências.

Aquilo que admira em Valéry, quando nos diz que, ao morrer, o que nos deixou foi “o símbolo de um homem infinitamente sensível a todo o facto e para o qual todo o facto é um estímulo que pode suscitar uma infinita série de pensamentos”. São estes génios do ócio, dos despenhadeiros da interioridade que reclama para o seu convívio, o de “um homem que, num século que adora os caóticos ídolos do sangue, da terra e da paixão, preferiu sempre os lúcidos prazeres do pensamento e as secretas aventuras da ordem”. Por outro lado, se Borges é especialista em seguir rastros, a sua função é a de um batedor, e está menos interessado em forjar um culto ou uma seita, em volta de um idealismo literário, do que em vislumbrar o porvir. “Mais incrível que uma flor celestial ou que a flor de um sonho é a flor futura, a contraditória flor cujos átomos agora ocupam outros lugares e que ainda não se combinaram.” Já num curto ensaio publicado em La Prensa, em 1926, Borges afirmava: “Sempre disse que o derradeiro objectivo da literatura é o de expor os nossos destinos.” Aquilo que não admite são distracções que atraiçoam esse enlevo que arranca um homem às suas circunstâncias e o fazem corresponder-se com os seus verdadeiros pares. Irritava-o a tendência que de lá para cá apenas se agravou de reduzir o fenómeno literário a banais intrigas, mexericos e indiscrições. Borges lamenta num destes ensaios que Quevedo tenha sido omitido dos censos dos nomes universais, e admite que isto possa resultar do facto “de as suas duras páginas não fomentarem, nem sequer tolerarem, o menor desabafo sentimental. ‘Ser piegas é ter sucesso’, observou George Moore”, adianta. “Para a glória, dizia eu, não é indispensável que um escritor se mostre sentimental, mas é indispensável que a sua obra, ou alguma circunstância biográfica, estimulem o patetismo.”

Esta mesma noção é hoje claramente confirmada pelo sucesso de tanto escriba que encarna todo o catálogo das figuras e atitudes mais patéticas, de modo a cativar a pequena glória ao dispor. Ora, neste aspecto, Borges subscrevia as palavras de Valéry quando, em 1938, escreveu: “A história da literatura não deveria ser a dos autores e dos acidentes da sua carreira ou da carreira das suas obras, mas a História do Espírito como produtor ou consumidor de literatura. Esta história poderia ser levada a cabo sem mencionar um único escritor.”

No ensaio dedicado a Quevedo, Borges cita na íntegra um soneto enviado pelo poeta espanhol em que este dá bem conta daquilo que buscam aqueles que se metem pela literatura: “Retirado na paz destes desertos,/ Com bem poucos, mas doutos livros juntos,/ Vivo dialogando co’os defuntos,/ Com os olhos escuto os mortos certos.// Se não sempre entendidos, sempre abertos,/ Emendam ou fecundam meus assuntos,/ E em silentes, harmónicos conjuntos/ Ao sonho do viver falam despertos.// As grandes almas que a morte afugenta,/ Da injúria dos anos, vingadora,/ Livra a imprensa, que depois sustenta.// Em fuga irrevogável foge a hora;/ Mas aquela a mais pura pedra atenta,/ Que em leitura e estudo nos melhora.” (Tradução de José Bento.) Aí está o melhor proveito que se retira neste modo de se lançar para o fundo da vida, para além da morte, como a mais pura pedra atenta, essa que devolve a um poço as suas poderosas ressonâncias. Assim, longe dessas consciências que a todo o momento povoam e fatigam a Terra, Borges vira-se para o outro lado, interpela, afina, inventa, e em vez de um percurso, fixa o seu labirinto, que é, na verdade, um cerco, um imaginário infinitamente oneroso, estabelecendo as conexões mais inusitadas, e que nos constrange a aceitar a naturalidade dos seus reflexos. Neste mapa que provoca estremeções no território, e vai para além dele (e o que é uma biblioteca senão um mapa em que a sensibilidade se alimenta de testemunhos vindos de todos os confins do mundo?), o leitor sente-se guiado pelo vigor de uma inteligência que se apossa e o domina, de tal modo que, Harold Bloom reconheceu o perigo deste espantoso intelecto: “Se lermos Borges amiudada e atentamente, tornamo-nos um pouco borgesianos, na medida em que lê-lo equivale a activar um conhecimento da literatura em que ninguém conseguiu ir mais longe do que ele.” Bloom esclarece que este conhecimento, tão sedutor por misturar um elemento visionário a uma sagacidade irónica, “é difícil de descrever porque rompe as antíteses discursivas entre o que é individual e o que é comum”. O autor de “O Cânone Ocidental” adianta ainda que na sua operação, Borges leva o leitor a ter da literatura a percepção de que se trata de uma infinita malha regida por manobras plagiadoras. (Num destes ensaios, defende que “quem minuciosamente copia um escritor, fá-lo impessoalmente, fá-lo porque confunde esse escritor com a literatura, fá-lo porque suspeita que afastar-se dele num ponto será afastar-se da razão e da ortodoxia. Durante muitos anos eu mesmo acreditei que a quase infinita literatura se encontrava num homem. Esse homem foi Carlyle, foi Johannes Becher, foi Whitman, foi Rafael Cansinos-Asséns, foi Thomas de Quincey”.) Bloom adianta, assim que, “Borges foi um estudioso profundo da influência literária e, enquanto céptico que se interessava mais pela literatura imaginativa que pela religião ou pela filosofia, ensinou-nos a ler especulações acima de tudo pelo seu valor estético.”

Através da trama que entretece, num regime mais arquitectónico do que de mera intriga, a sua forma de absorver e reflectir a tradição forja uma enciclopédia em que o centro tem um apelo irresistível, umas poucas leis absolutas, que funcionam mais pela força de atracção do que por um espécie de fatalismo qualquer, assim vai urdindo um romance de polaridades, reflexos espelhados, fantasmagorias, consciências que se lêem alto, a si mesmas e umas às outras, ligações fenomenais, citações que adquirem um tipo de encadeamento próprio de organismos, ferozes, selvagens, ritmos nervosos, rangentes, sensibilidades dramáticas, impulsos de uma inteligência fulgurante. No fundo, Borges é o autor desses cabos, dessas veias e membranas, dos tendões que ligam os músculos aos ossos numa ficção que engole e engloba, uma biblioteca viva, dos poros por onde transpira, de tudo aquilo que liga e activa, que regenera ou assombra. Ele faz funcionar o fantasma na máquina, conserta essas máquinas de ficção abandonadas, religa os seus terminais, constrói a partir de um cemitério de engenhos obsoletos, arranca as partes de velhas naves, e dá ao fantástico um meio de acesso ao aspecto realista, cria um regime de probabilidades magníficas, e é assim que, alimentando-se do passado, recombinando-o, tratando de fazer uma série de consertos, tudo o que parecia avariado, ultrapassado, desfeito de um propósito, reganha funções face a uma nova leitura. Borges é um engenheiro que traduz as forças da antiguidade num ânimo moderníssimo. As suas ousadias, as suas elipses aventurosas, os seus saltos mirabolantes, produzem uma sensação de vertigem sem igual no espaço literário. “Tão incomunicada e tão vasta é a literatura”, exclama ele. E a partir desta consciência, vêmo-lo ler e absorver aspectos invulgaríssimos, reter na sua memória absurda artefactos que a um olho vulgar parecem lixo, mas para os quais ele encontra uma secreta e vital função, assim, mostra-se um coleccionador de hipóteses admiráveis, um artista da indagação, peregrino selvagem do imenso espaço sideral arquitectado pelo intelecto e a imaginação colectiva dos melhores espíritos entre as eras.

“Os grandes relatos de Borges”, segundo Ricardo Piglia, “andam à volta da incerteza sobre a recordação pessoal, sobre a vida perdida e a experiência artificial. A chave deste universo paranoico não é a amnésia e o olvido, mas a manipulação da memória e da identidade.” Para este seguidor de um mestre que fez da sua sombra um poço profundíssimo de vozes em diálogo, a sensação que temos ao ler Borges é a de nos termos extraviado numa rede que remete para um centro cuja arquitectura é malvada. Piglia adianta que o herói nestes relatos “vive na pura representação, sem nada de pessoal, sem identidade. Herói é aquele que se agarra ao estereótipo, o que inventa para si mesmo uma memória artificial e uma vida falsa.”

“Que melhor dádiva podemos nós esperar que a de sermos insignificantes? Que maior glória para Deus que a de ser absolvido do mundo?”, questiona Borges. Isto abre caminho a um eco que desperta, ganha consciência, e se fascina mas se reconhece do lado da fantasmagoria, “numa distorcida imagem da Eternidade” (Bloom), e Borges é, assim, uma espécie de teólogo de um mundo em que, de Deus, só restam fragmentos, esses ecos que nós somos, isto depois de este se ter destruído a si mesmo no seu desejo de não existência. E Bloom conclui que Borges se vê a si mesmo como o celebrador de coisas em despedida. “A perda foi sempre a ênfase criativa de Borges: só se pode perder aquilo que nunca se teve, é esse o refrão que encontra ao longo de toda a sua obra.”

Já Piglia, que sem dúvida se coloca do lado desses que, a partir do momento em que os anjos ficaram no desemprego, sem terem sequer um céu ao qual ascender, viram-nos tornarem-se inspectores, detectives de minúcias, de breves sinais da presença divina, vê no exemplo de Borges, na dissolução da subjectividade, uma espécie de profecia em relação ao mundo para o qual nos encaminhávamos. “A cultura de massas (melhor seria falar em política de massas) foi olhada com toda a clareza por Borges como uma máquina de produzir recordações falsas e experiências impessoais. Todos sentem o mesmo e recordam o mesmo e o que recordam não é o que viveram.” Assim, contra esta máquina nova, que faz dos homens espectros, Borges juntou as peças das velhas máquinas, tornou-se um cientista do passado, das culturas arcaicas. E Piglia diz-nos que a literatura é precisamente essa prática arcaica e solitária (“melhor seria dizer um universo paralelo”) que Borges ergue para esquecer o horror ao real.

A crítica literária Ana María Barrenechea disse certa vez que “Borges é um escritor admirável, comprometido em destruir a realidade e em converter o homem numa sombra.” Essa sombra é uma dissolução e, ao mesmo tempo, um mecanismo roubado à ficção para que o homem se liberte das leis mecânicas, evadindo-se migrando através das memórias alheias. “A leitura é a arte de construir uma memória pessoal a partir de experiências e recordações alheias”, diz Piglia. E acrescenta ainda que “a tradição literária tem a estrutura de um sonho no qual se recebe as recordações de um poeta morto.” A memória aprende assim a progredir e entornar-se entre diferentes escalas, deixa de estar limitada ao regime dilemático da vida, e apreende os ritmos, flui, como uma música domina um auditório, só que consegue fazê-lo ao longo dos séculos. A vida torna-se pura forma, sujeita a um instinto ferozmente lúdico. Por isso, Bloom defende que a grandeza de Borges reside no seu “esteticismo heróico, o qual repudia as convencionais preocupações morais e societais”. E para terminar, citando o próprio, eis o fim do ensaio que abre “Outras Inquirições”: Generalizando o caso anterior, poderíamos inferir que todas as formas têm a sua virtude em si próprias e não num ‘conteúdo’ conjectural. Isto concordaria com a tese de Benedetto Croce; já Pater, em 1877, afirmou que todas as artes aspiram à condição da música, que não é outra coisa senão a forma. A música, os estados de felicidade, a mitologia, as faces trabalhadas pelo tempo querem dizer-nos alguma coisa, ou alguma coisa disseram que nós não deveríamos perder, ou estão para dizer alguma coisa; esta iminência de uma revelação, que não se produz, talvez seja o facto estético.”