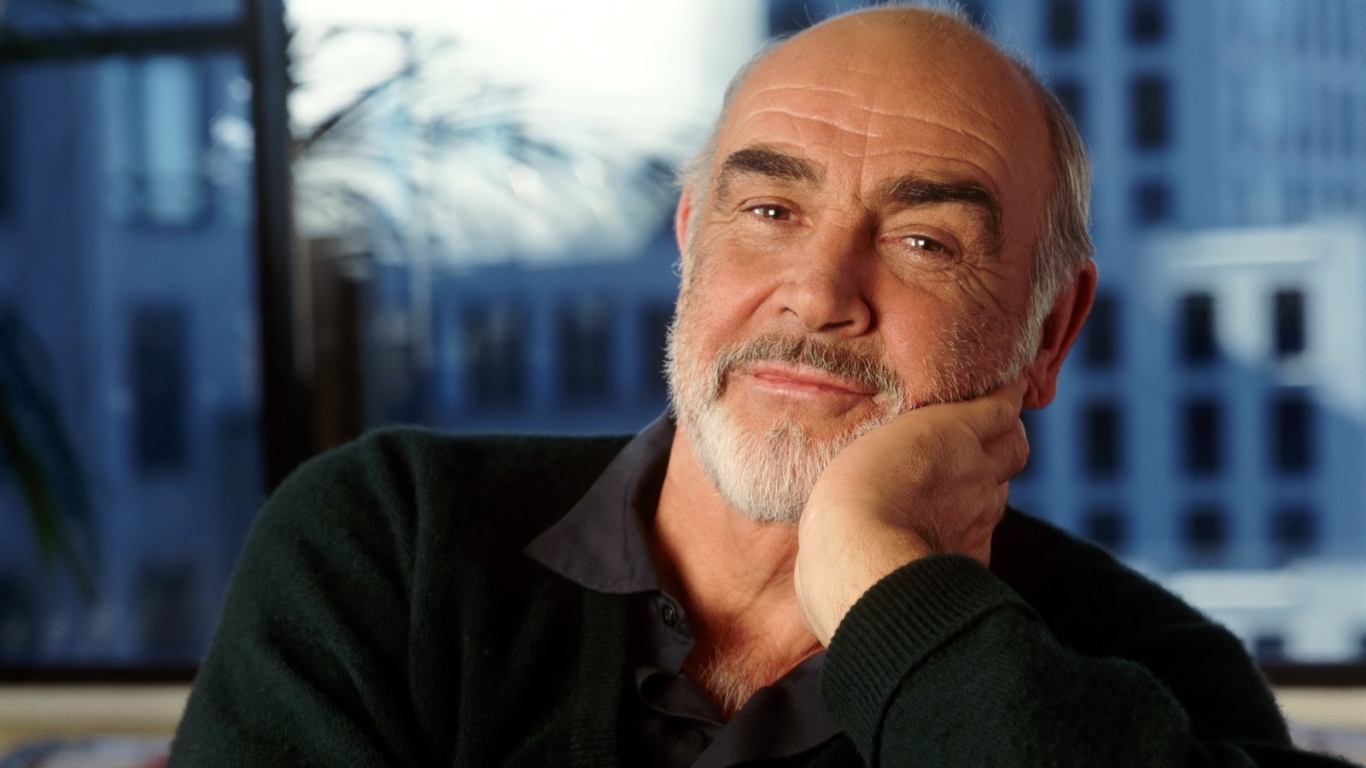

Nestas ocasiões, ninguém se lembra de lamentar a posição desconfortável em que se vê posta a morte. Imagine-se que, ao receber a lista com os nomes para esse dia, ao percorrê-la com o dedo, terá chegado ao nome de Sean Connery e sentido um arrepio nas entranhas, sabendo que teria de ir buscar o homem que, enquanto agente ao serviço de sua Majestade, e com licença para matar, emprestou o charme de um bom velhaco àquele ofício, ajudando a aligeirar o peso da tarefa. E note-se o respeitinho, senão mesmo um certo receio, acautelando-se para não se ver sacudida por uma última tirada cheia de humor cínico e cortante naquela poderosa voz embebida até à raiz de sotaque, e como isso levou a morte a tomar precauções, certificando-se de que o escocês estava a dormir. Aos 90 anos, Connery sofria de demência, como revelou a viúva, a artista francesa Micheline Roquebrune, com quem o actor partilhava a obsessão pelo golf, tendo a união entre os dois resistido ao longo de 45 anos. Isto, embora, tenha admitido que estava a par das múltiplas aventuras românticas dele, e que essa era uma cláusula que não havia como contornar quando se queria estar ao lado de um homem desejado por tantas mulheres, aquele que a revista “People” elegeu como o homem mais sexy do mundo, em 1999, tinha ele 70 anos. O actor terá morrido entre a noite de sexta e a manhã de sábado, em Nassau, nas Bahamas, rodeado pela família.

Connery estava há quase duas décadas retirado dos ecrãs, e não faltaram, ao longo dos anos, convites para que se despedisse de forma menos acrimoniosa, depois de ter encarnado Allen Quatermain na desastrosa adaptação da banda-desenhada de Alan Moore sobre um bando de heróis da era victoriana, “A Liga dos Cavalheiros Extraordinários” (2003). Além de o filme ter sido um fiasco nas bilheteiras, essa experiência foi um pesadelo para o actor, não só pelas constantes intromissões dos executivos, como pelo péssimo ambiente que se viveu nas filmagens. Connery colidiu de frente com o realizador, Stephen Norrington, tendo na altura dito que ele devia ser encarcerado por insanidade. Uns anos mais tarde, confirmou a sua intenção de não aceitar mais nenhum papel, e frisou que não o fazia tanto por se sentir velho como por não ter paciência para “os idiotas que hoje fazem filmes em Hollywood”.

Connery podia parecer ingrato para com o papel que fez dele uma lenda do cinema, uma das figuras mais marcantes do imaginário popular, mas não se tratava de não reconhecer o seu imenso privilégio, o que não tinha era grande fascínio pela celebridade, preferindo fazer os filmes e ser deixado em paz. Numa entrevista que deu uns anos depois, falando daquele período de histeria à sua volta, quando era perseguido pela imprensa, num frenesi que chegou a causar problemas nas filmagens da saga 007, o actor notou que o mesmo fenómeno foi então sentido pelos Beatles, a diferença é que eles eram quatro, ao passo que ele estava sozinho quando enfrentou tudo aquilo. Chamou ao papel de James Bond um “monstro de Frankenstein”, e estavadeterminado a não deixar que a percepção que o público tinha dele estava limitada a essa projecção icónica. “A verdade é que eu tinha chegado à profissão aos 25 anos”, disse numa entrevista à Rolling Stone, “mas a imagem que se criou foi de que simplesmente cai naquele smoking comecei a misturar vodka martinis. E é claro que não foi nada disso o que se passou. Mas a história tem mais graça se a contarem dizendo que apareci do nada, que, de uma viela qualquer, fui dar a um set de filmagens, e por isso é assim que a contam.”

Se a imprensa não perde uma oportunidade para exagerar, é certo que Sean Connery espicaçou as fantasias que Hollywood servia até então. Foi como se tivesse mudado o óleo numa altura em que a máquina de sonhos ameaçava gripar, surgindo como o artigo original, um herói com uma presença ameaçadora. Imponente, alto, moreno, tinha 32 anos quando encarnou pela primeira vez James Bond, em “Dr. No”, de 1961, e virou costas ao papel uma década depois, em “Diamonds Are Forever”, regressando em 1983, para uma última despedida, em “Never Say Never Again”, mas apenas porque foi incapaz de dizer não a um salário chorudo juntamente com uma percentagem do valor das receitas. Entre as reacções à sua morte, Daniel Craig não sou homenageou o seu predecessor como reconheceu que ele foi central nos primórdios da cultura dos blockbusters que viria a impor-se em meados da década de 1970. O Bond de Connery não era tão-só a personagem elegante e humorada dos romances de Ian Fleming. O escocês trouxe-lhe uma certa rudez, o lado temperamental e um acento de ferocidade, bem como a atitude predadora enquanto mulherengo, capaz de introduzir nas cenas românticas aquele vigor possante que roça a linha vermelha sem a cruzar.

Tendo crescido no auge da depressão, a infância marcada pela miséria em Fountainbridge, bairro de classe operária de Edimburgo, Connery nunca cortou o fio que o ligava às suas origens. Tinha duas tatuagens no braço direito, uma dedicada ao amor que tinha pelos pais – Joseph Connery, trabalhador fabril e camionista, e Effie McLean, empregada de limpezas – e a outra ao país, “Scotland Forever”. Aos 63 anos, disse a um entrevistador que, depois de ter crescido numa casa sem canalização, e partilhando uma casa-de-banho com outras três famílias, a possibilidade de tomar um banho sempre que lhe apetecia continuava a ser “algo de especial”. E se, no início da sua carreira, recusou todos os conselhos para que se livrasse do sotaque, reconhecia também que o seu “lado violento” estava sempre a um assobio de vir à superfície, admitindo que este poderá ter recolhido “munições” nos difíceis anos que marcaram a sua infância.

E se Connery nunca se preocupou muito em calibrar a sua imagem pública para agradar às sensibilidades do momento, numa entrevista dada em 1965 deixou entrever aquele traço dominador face às mulheres que imprimiu a Bond, e afirmou: “Não vejo nada de muito mau em que se bata numa mulher”. Mais de 20 anos depois, numa entrevista a Barbara Walters, que o instou a rever a sua posição, disse que não tinha mudado de opinião. Foi preciso que passassem mais uns bons anos para que enfim reconhecesse que tinha evoluído, tendo afirmado que não havia nada de sedutor num homem que se impõe às mulheres pela força, desde logo porque não há nada mais fácil e, portanto, patético.

A morte de Sean Connery não deixa de assinalar uma última despedida daquela geração de actores que atingiram o estrelato depois de terem passado fome no rescaldo da II Guerra. A ninguém escapa hoje a ironia de este actor escocês de origens humílimas, um miúdo que começou a entregar leite de porta a porta aos nove anos, e que aos 13 teve de abandonar a escola para trabalhar a tempo inteiro, se ter transformado numa lenda ao interpretar um personagem que se tornou o sinónimo da sofisticação e do vigor britânico da elite formada em Eton e Sandhurst. E o facto é que, depois de tantos actores, de forma mais ou menos memorável, terem feito da saga 007 a mais persistente e uma das mais lucrativas da história do cinema, os rumores e a fanfarra quase eleitoralista que envolvem a escolha de um novo actor para prosseguir com o papel tornaram-se numa espécie de avaliação sobre a própria ideia de masculinidade, a qual, para muitos, à medida que perde força face à cultura hedonista do consumo, se reveste de uma aura cada vez mais mítica. E é face a este contexto que Sean Connery continua a afirmar-se como um exemplar distintíssimo de uma espécie ameaçada de extinção.

Além de ter ingressado na marinha britânica, aos 16 anos, depois de os soldados terem regressado da Guerra, numa altura em que as oportunidades de emprego voltavam a escassear, com 19 anos, depois de criar um úlcera, foi dispensado, e investiu a pequena bolsa de invalidez que lhe foi dada numa formação para aprender a polir mobília. Foi trabalhar nos acabamentos de caixões, e nos tempos livres dedicou-se ao futebol, tendo revelado bastante talento, e, tendo sido sempre um magriço, começou a dedicar-se também ao culturismo. Foi depois de ter ficado em terceiro lugar no concurso de Mr. Universo, em Londres, que aproveitou que estava na capital do Império para ir a algumas audições, tendo conseguido um papel no coro da produção do musical “South Pacific”. Foi escolhido porque tinha pinta de marinheiro e porque se saía muito bem ao fazer as flexões.

Foi já depois de por sete vezes ter encarnado o agente 007 que Sean Connery conseguiu uma sucessão de papéis em filmes nem sempre arrojados ou bem-sucedidos, mas que viriam a fazer dele a sua própria personagem. Ganharia o seu único Óscar, como melhor actor secundário, em “Os Intocáveis” (1987), de Brian de Palma, tendo interpretado o irlandês Jim Malone, mas a sua estatura não se mede pelo palmarés, e sim pelo crédito que estendeu à própria ideia de vigor e encanto masculino, tendo-se mostrado muitíssimo confortável àassim que a velhice veio trabalhar nele com o seu cinzel, aprofundando-lhe os traços. Deixou a peruca que se vira obrigado a usar para dar vida ao agente secreto, o que não o fez perder o favor das audiências. Num artigo na “The New Yorker”, a influente crítica e escritora Pauline Kael, que tinha exaltado a sua vitalidade, afirmando que, depois de Marlon Brando e Lawrence Olivier, não havia outro actor que levasse mais longe a atracção masculina no grande ecrã, disse ainda que, se a calvície estivesse a precisar de ser redimida, Sean Connery conseguiu fazê-lo para todo o sempre.