Comecemos por um aforismo: “Quando o superficial me cansa, cansa-me tanto que, para descansar, necessito de um abismo”. Nestes dias, os abismos vão sendo possíveis através de algumas leituras. Como os versos desgarrados e de pontaria infindável do argentino Antonio Porchia, que escreveu uma dessas obras solitárias, singularíssimas, “Voces”, uma reunião de frases que estremecem de tão sucintas. “Ajudar-te-ei a vir, se vieres, e a não vir se não vieres.” É justamente o tipo de literatura que por estes dias adquire a veemência de quem se exprime rasando o silêncio, e que nos diz que “quem não enche o seu mundo de fantasmas, acaba sozinho”. Neste volume originalmente publicado em 1943, e que nunca teve uma edição portuguesa, podem ler-se uma série de noções de defesa dessa soberania de si mesmo, um escudar-se da febre, da doença, dessa suspensão entre dois mundos, recusando-se a ser consumido pela sensação de paranoia. “O que há fora de mim é uma imitação tosca do que há dentro de mim.” Na ordem das noções profilácticas, talvez esta forma de auto-medicação literária seja das que mais nos imunizam, relativizando as contrariedades, colocando-nos na vizinhança dessas figuras cuja ficção consome a realidade e vai para além dela, figuras mais contemporâneas deste momento do que a maioria dos vivos, habitando no fio entre as incertezas avassaladoras do presente. Estou a pensar na descrição de Claudio Magris dos personagens de Kafka, “os solteirões desleixados e desagradáveis de certas narrativas, que vivem em quartos alugados e atravessam os patamares mal iluminados como os nómadas percorrem o deserto”. Penso nesse relato envilecido pela consciência do mundo como um território vazio, que por mais que se estenda não pode ser ultrapassado. E volto a Porchia: “Que diria da humanidade de hoje? Diria que as suas ruas são amplas.” Lá fora, o que se tornou visível foi a ausência, e com a sua carga de lucidez anti-viral, o que estes aforismos nos permitem é não ceder ao contágio dessas formas de “xamanismo mediático” que, como vagas, vão derrotanto a intimidade, as defesas que nos são essenciais e que nos fazem entender que “as distâncias nunca fizeram muito, e que o essencial está aqui”, nas histórias que contamos a nós próprios. “O seu todo fora rodeado de nada. Solidão total com uma porta inútil e uma janela inútil.” E, assim, quando o confinamento que nos é pedido se faz acompanhar de uma espécie de toque de clarim, de uma marcha interior, num regime novo de recrutamento mental, alguns livros ajudam-nos a levar mais longe o sentido de isolamento, frequentando a universidade desconhecida de que falava Roberto Bolãno, com as suas salas dispersas, os cursos e programas mais estapafúrdios, com a História aflita, numa grande balbúrdia cronológica, tudo num enorme e fervilhante caos cultural, em que o desafio é achar o seu caminho, chegar pela indisciplina a um extremo rigor pessoal, individualizando-se através da sua verdade e convicções. A campainha toca quando quer na nossa cabeça, e todo o aluno começa como um fedelho esgrimindo a sua impaciência, o tédio contra os mestres, nuns amuos e birras de quem “vai de fogo em fogo, para morrer de frio” (Porchia). Isto até se afinar contra um ritmo que lhe exija algo, que o estimule a superar a infantilidade que, hoje, é inculcada em tantas vidas que não passam de modos de consumo, para dar início a essa estratégia de resistência a partir de dentro. Abre-se uma porta, e ouve-se esse outro génio do aforismo, Millôr Fernandes, falar em nome de muitos outros figurões desse desafecto e amotinado quadro docente, aclarando essa lição que agora, face ao brutal cerco em que arriscamos ser submergidos, nos atinge com o fulgor de um ultimato: “Pensar é a todo o momento e a todo o custo. Pensar dói, cansa e só traz aborrecimentos. Melhor é não pensar. Mas pensar não é facultativo. Se o cérebro, a mínima parte dele que seja, deixa de estar alerta por um momento, penetram lá, como parasitas difíceis de erradicar, ideias vindas da imprensa, da rádio, da televisão, da propaganda geral, dos produtos em série, do consumo degenerado, dos doutores em lei, arte, literatura, ciência, política, sociologia. Essa massa de desinformação, não só inútil como nociva, é-nos, aliás, imposta de maneira criminosa nos primeiros anos da nossa vida. E se, algum dia, chegamos a pensar no verdadeiro sentido do termo, todo o restante esforço é para nos livrarmos de uma lamentável herança cultural. Pois, infelizmente, o cérebro humano é dos poucos órgãos do corpo que não tem uma válvula excretora. E as fezes culturais ficam lá, envenenando-nos o resto da vida, transformando o mais complexo e nobre órgão do corpo humano numa imensa fossa, imunda e fedorenta. Um lamentável erro da criação.”

Transcrevi de mais. Mas penso que a obrigação que se nos põe em termos de inventar os fundamentos de um sentido de resiliência pessoal passa por preparar-nos para assumir uma função crítica, e, desde logo, a de nos isolar de fenómenos de contágio que antecedem actualizações degradantes do sistema operativo em que correm as nossas sociedades. Afinal, que outra coisa poderá ser pior do que sairmos desta crise para uma versão em que os fins económicos serão prosseguidos através de uma forma de determinismo social, apropriando-se dos nossos corpos e esforços, suspendendo-se a possibilidade de escolher algo que não uma batalha para retornar à “normalidade”? Porque essa será, nos próximos tempos, a questão à qual iremos inevitavelmente responder, seja de forma consciente e combativa, seja de forma passiva, num abandono ao desvario dos impulsos que nos foram inculcados. Desligada a máquina, e com os sistemas em baixo, tantos dos seus fusíveis queimados, vamos simplesmente admitir que a reiniciem sem negociar termos que, por uma vez, nos sejam favoráveis?

Mas até aqueles que não se deixam seduzir e são mesmo avessos a um sentido de urgência, pois desconfiam como mesmo o fim do mundo ainda não é o fim propriamente dito, mas mais outra injunção num longo processo de estupidez, do qual há muito (se calhar desde sempre) estamos reféns, mesmo a esses os livros atraem, por essa forma de traição ao drama e à intriga de uma época, e que é leal a um sentido mais vasto das coisas, do Universo, em que só nos resta reconhecer a nossa pequenez, e como os nossos propósitos, mesmo apaixonados, não passam dos caprichos com que nos encaminhamos para a morte. Assim mesmo, até o desespero há-de ter os seus clubes de jazz, espaços dedicados ao aperfeiçoamento de talentos inúteis mas imensamente tocantes, ou os seus recreios melancólicos, sinuosos labirintos nocturnos, onde acanalhados bebedores se fazem companhia, partilham os seus pequenos nadas. De um modo ou de outro, com esperança ou sem ela, os leitores tal como os escritores “constituem uma ordem universal secreta, uma maçonaria, uma Loja da Estupidez”, diz-nos Claudio Magris, em “Danúbio”. E acrescenta: “não é por acaso que foram eles, de Jean Paul a Musil, a escrever Elogios e Ensaios sobre a Estultícia”. Assim, mesmo recusando toda a grandiloquência, e a ideia de que se pode ter nas mãos a rédea do nosso destino, há um certo consolo na pertença a uma irmandade que não se vê confinada à sua época, às circunstâncias a que a lotaria do nascimento nos condenou. “Ao homem de letras ciente de ser, enquanto tal, um estúpido, seja pois concedido, em virtude desta autoconsciência do espírito que sabe que não se realizará, cultivar a sua paixão pelas palavras escritas, que o ajudam a seguir em frente, a alimentar-se, como uma personagem de Jean Paul, de velhos prefácios, programas, pequenos cartazes, necrologias, anúncios; e escrever como calha, juntando como puder imagens e períodos. Quando o caderno fica cheio de gatafunhos, a alma sente-se mais tranquila, trauteando despreocupadamente o tempo que passa.”

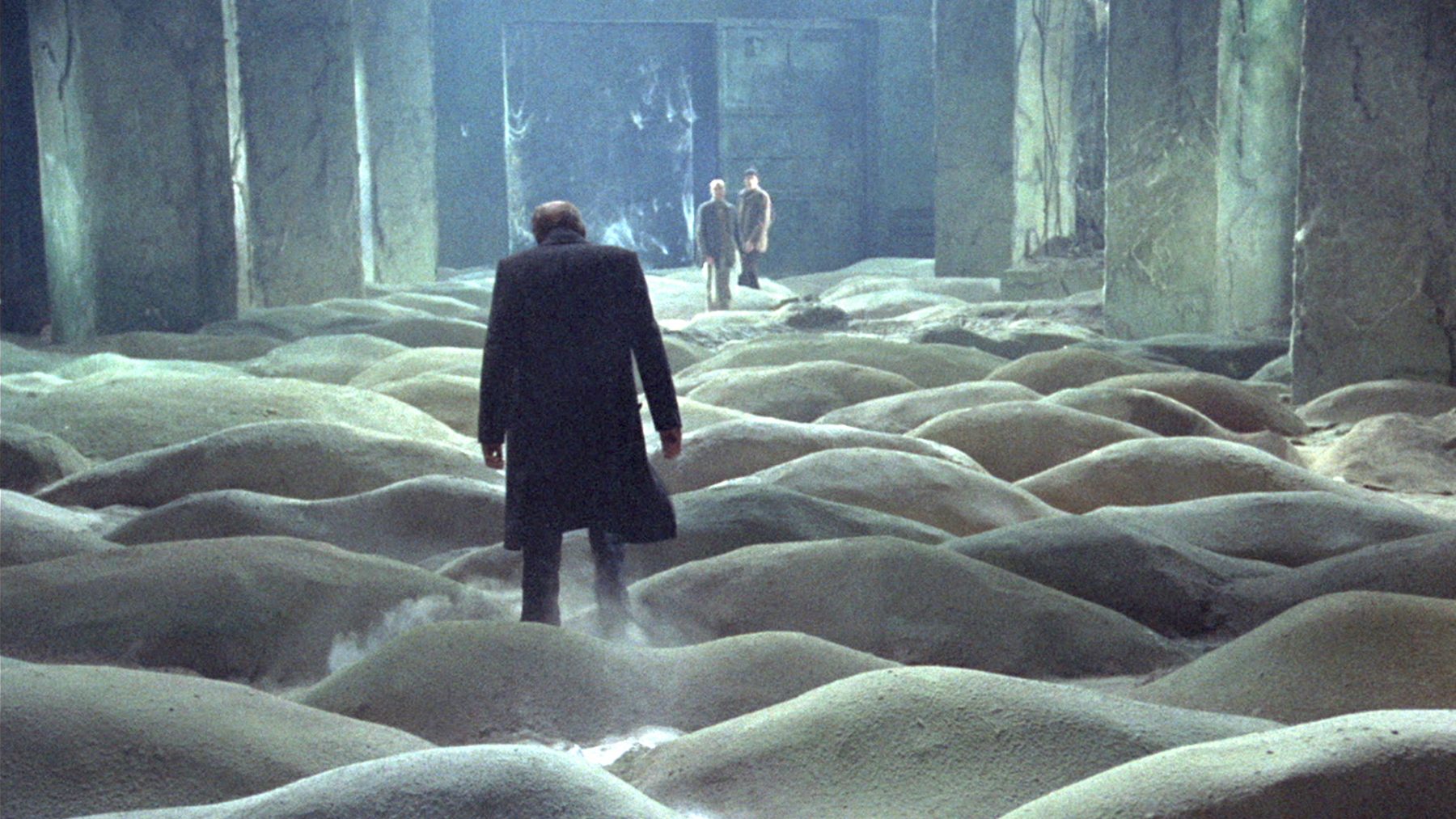

Assim, neste mês e meio de confinamento forçado, as leituras têm-se sucedido de forma bastante caótica, como fragmentos lidos em voz alta para fantasmas que vamos tentando seduzir, para formar uma assembleia qualquer, num romance que se entretece de uma infinidade de ecos entre quatro paredes. Para isso, além dos aforismos de Porchia, vou-me aproveitando do assombroso vigor poético que colho nas páginas de “A Morte É um Acto Solitário”, de Ray Bradbury (ed. Cavalo de Ferro, maio de 2019), um romance que arranca o esqueleto de um policial e o leva para dançar numa espécie de baile ritual nas ruas marginando o mar de Venice, na Califórnia, outrora uma “exuberantes estância balnear pujante de vida e movimento, ponto de encontro de estrelas de cinema, turistas e veraneantes”, e agora um cenário desolado, envolto em sombras e nevoeiro, onde vão ocorrendo misteriosas mortes e desaparecimentos. Além da grande consciência que se agita nas páginas deste romance, a força hipnótica da sua prosa ergue as ruínas de uma antiga feira popular sujeita à fantasmagoria das suas atracções desmanteladas que ficam ali como rodas gigantes de um fabuloso mecanismo lírico, produzindo choques e vertigens numa atordoante sucessão de cenas que fazem do leitor um sonâmbulo deslumbrado. E há também nestas páginas sugestões muitíssimo atenciosas, um mapa das saídas, um subreptício manual de sobrevivência para os desamparados. Nas suas voltas angustiadas em busca de um fio que ligue uma série de acontecimentos insólitos, às tantas, o protagonista, um jovem escritor, encontra com Fannie Florianna, uma espécie de gárgula acamada, velha e gorda, penetrante como um oráculo. E vale a pena reproduzir um momento do inquietante diálogo entre os dois: – A morte é algo que não podemos trazer connosco, Fannie. / – Oh, sim, pode-se. Esfrega os pés antes de entrares, lá em baixo. Tens dinheiro para mandar limpar o teu fato? Dar-te-ei algum. Engraxa os sapatos. Escova os dentes. Nunca olhes para trás. Os olhos podem matar. Se olhares para alguém e virem que queres ser morto, eles perseguir-te-ão. Vem visitar-me, meu querido, mas lava-te primeiro e olha sempre em frente.”

Tenho-me também aproveitado sobremaneira, como atrás se viu, do percurso indagador de Claudio Magris, em livros como “Danúbio” (ed. Quetzal, 2010) ou “Ilações sobre um Sabre” (ed. Difel, que já só se encontrará nos alfarrabistas), nesse regime em que uma erudição estarrecedora se passeia entre a crónica e a história, num fôlego em que a narrativa-ensaio faz o mundo girar segundo uma rotação e translação animadas da consciência e da capacidade de lhe emprestar um sentido humano, e isto com o apelo da indómita clareza com que Magris “cavalga através da vida e ao encontro do futuro, com uma nitidez clássica, a sintaxe que hierarquiza o pó caótico do mundo e põe as coisas no seu devido lugar”.

Quanto à poesia, tenho-me aproveitado sobretudo da “vitalidade desesperada” dos versos de Pasolini, na excelente tradução de Maria Jorge Vilar de Figueiredo, reunidos no volume “Poemas” (ed. Assírio & Alvim, 2005). Pasolini consegue erguer figuras cheias de radiância e volúpia a partir da imagem que nos vem agora do mundo como um “montão/ de estilhaços cintilantes, detritos casuais,/ varridos por um cataclismo, e agora calmamente derramados/ entre os espaços celestes e estas extensões de bairros/ na periferia” da própria vida, e com exemplos destacados, mostra-nos porque uma “mente histórica engendra história”, andando num vaivém, com as formas poéticas e anónimas próprias da juventude. Esses cativantes marginais que habitam estes poemas largos e buliçosos como os povoados nos arredores das cidades de meados do século passado, com o seu espírito truculento, educados nos aspectos sublimes da violência, ensinam-nos a assumir uma atitude de desconfiança radical face às leituras gerais que nos impingem, e desde logo a pôr em causa essas tretas pomposas, os planos marciais e justificações dessas cabeças coroadas que ultrapassam o necessário e o atolam com grandes desígnios como quem se faz íntimo da História. Pasolini destrona-os, inspira mais longe, mais funda e vivamente, e tem outro respeito por esse atroador caudal. “Ciência da História! Traçado monstruoso/ que prevê, para tudo o que foi, a forma/ interna, a norma, a excepção,/ e a infinidade de conceitos que dão nome,/ das formas mais infinitas e diversas/ aos seus aspectos, à sua inefabilidade,/ e, por fim, ao seu curso poderoso!/ Ciência da história, ajuda-me!/ se conhecer todo o infinito que há atrás de mim,/ fatal porque existente, vencerei.”