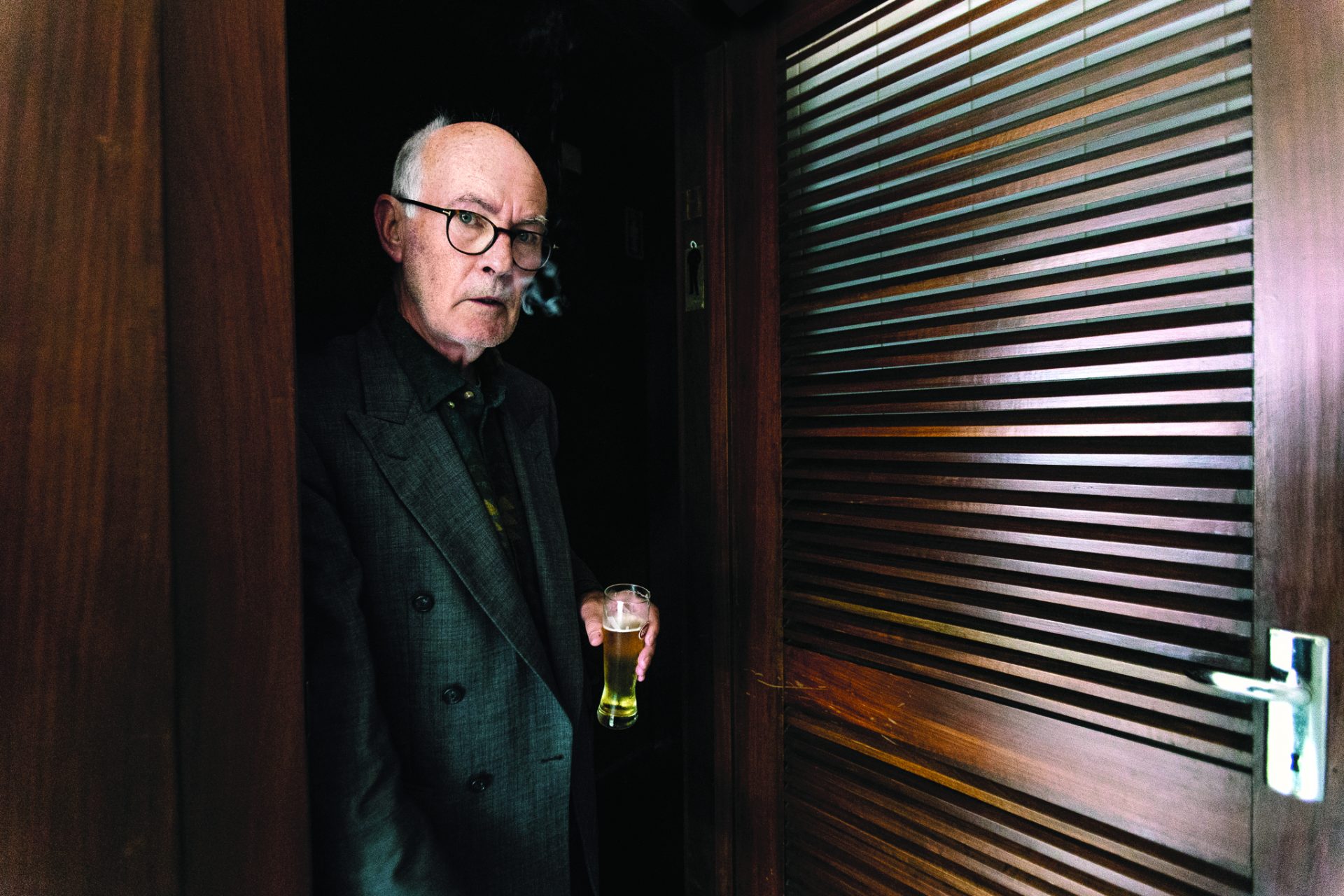

Wenders, Ballard, Godard, Bowie, Kraftwerk e entre eles a distância será mais curta do que parece. Como de Londres a Berlim naquele final da década de 1970 foi um passo para Christopher Petit. O crítico feito argumentista – e realizador, mas só por acaso – e romancista – ou de romances que não ambicionaram ser mais do que prosas fílmicas. Eis Chris Petit. A falar-nos, no Porto/Post/Doc, que o trouxe ao Porto como um dos realizadores em foco na sua quinta edição, sobre tudo isto. Sobre como também isto explica aquilo em que o cinema e a televisão britânicos são ou poderiam ter sido. Para se perceber o que um filme é, é preciso perceber-se o que ele não é. Em 1979, “Radio On” foi a oportunidade de Bowie e Kraftwerk num road movie entre Londres e Bristol que na verdade nos leva a Berlim. Como é que isto se faz? É o que Chris Petit nos explica.

Como é que aconteceu o seu primeiro filme, “Radio On”, tendo em conta que nunca quis ser realizador?

Trabalhava como crítico de cinema para a “Time Out” de Londres, que na altura era uma revista bastante influente até, mas não queria ser crítico de cinema para sempre. E não fazia ideia do que iria fazer, mas pensei que se escrevesse um argumento talvez pudesse haver uma forma de conseguir fazer esse filme e de ver o que acontecia. Nesse tempo havia um fundo do British Film Institute para financiamento de filmes experimentais, que apoiava primeiras obras. Então escrevi um argumento, tinha um aliado no júri e que foi importante para o que o filme fosse financiado. Outra coisa que sabia era que o British Film Institute estava à procura de coproduções [com outros países]. Sendo crítico de cinema, estava sempre a conhecer realizadores e os filmes do Wenders tiveram uma grande influência em mim.

Nessa altura já conhecia o Martin Schäfer [diretor de fotografia do realizador alemão, que trabalhou também com o realizador português Pedro Costa e que acabaria por ser diretor de fotografia de “Radio On”]?

Ainda não. Os filmes do Wim tinham uma dinâmica documental, mostravam a paisagem de uma certa forma e a paisagem estava muito presente. Isso era uma coisa que me interessava, portanto quando o conheci disse-lhe “olha, tenho este argumento para um filme”.

Ao Wim Wenders.

Sim. Nessa altura não era algo tão extraordinário assim um crítico de cinema tornar-se realizador. Nunca achei que ele fosse realizá-lo, mas ele interessou-se porque tinha toda uma componente de música. Ele tinha uma produtora e disse-me que tentaria encontrar alguém na Alemanha que financiasse o filme em conjunto com o British Film Institute. Depois veio a questão de quem deveria realizá-lo. Perguntou-me e eu disse que não tinha ninguém em mente, até que me disse que eu deveria fazê-lo.

E o que lhe pareceu isso?

A primeira coisa que pensei foi “a sério?”, mas depois comecei a pensar que ninguém voltaria a pedir-me algo do género e que portanto talvez devesse arranjar a coragem e disse “ok, eu realizo”. Em troca, o Wim disse-me que poderia indicar alguma das pessoas que costumavam trabalhar com ele para me ajudarem. Eu pedi-lhe o Robby Müller, que não estava disponível, então perguntei ao Wim pelo assistente do Robby, sabendo que um bom assistente não seria necessariamente um bom diretor de fotografia, mas o Wim disse “é o Martin, é ótimo”. E então foi o Martin [Schäfer]. Isto deu à produção uma confiança que de outra forma não teria tido. Fiz alguns testes com o Martin e o olho dele não era o olho inglês. A forma como ele via a paisagem, e era exatamente isso que eu queria. É uma coisa que define muito o filme.

Como a banda sonora com David Bowie na fase de Berlim, Kraftwerk e outros naquela altura em que a Alemanha atravessava um período muito particular culturalmente. A ligação veio dessa relação com Wim Wenders ou era anterior já?

Quando tinha 7 anos [em 1956] fui para a Alemanha porque o meu pai, que estava no exército, foi enviado para lá, como parte das forças de ocupação. E já nessa idade fiquei fascinado. Foi a primeira referência que tive na minha vida fora de Inglaterra e continuei interessado. Voltei lá algumas vezes e depois interessei-me pela cena da música alemã, representada por Kraftwerk, etc. Foi também a fase de Berlim do Bowie e nessa altura parecia-me que era aquele o lugar onde estavam a passar-se coisas mais interessantes. Os Kraftwerk interessavam-me porque o que eles faziam não eram canções, eles faziam música como se fizessem filmes, por isso fazia todo o sentido [tê-los na banda sonora]. O problema da música nos filmes é ser muito cara se fizermos as coisas da forma convencional.

Estava a pensar nisso justamente. Como conseguiu juntar David Bowie, Kraftwerk, Devo e todos os outros num primeiro filme?

Tornei-me jornalista de música por um ano e conheci os Kraftwerk e disse-lhes que ia fazer um filme. E, completamente por acaso, o produtor do meu filme tinha sido o primeiro manager do David Bowie, com quem mantinha ainda uma ligação. Para o resto, fomos ter com uma produtora britânica muito boa e pedimos-lhes que trouxessem algumas bandas para o filme. Dissemos-lhes mesmo que não tínhamos dinheiro, demos-lhes tipo 50 euros. E eles aceitaram.

Todas essas histórias que conta, parece-lhe que seriam possíveis hoje em dia? Ou isso será um pouco uma sensação que vem do facto de não termos distância suficiente do presente para perceber de facto o que está a acontecer por não sabermos ainda como cada coisa, cada figura, ficará para a história?

Era um mundo muito mais pequeno. Era mesmo. Era muito fácil chegar a alguém tipo os Kraftwerk como jornalista. Ou ao Bowie. Quando estávamos a fazer o “Content”, já em 2009, tentei contactar os Kraftwerk de novo, para saber se poderia usar a música deles de novo, e nunca passei dos representantes. Representantes. Não consegui chegar sequer perto deles. E ao fim de duas semanas de trocas de emails e de espera percebi.

Que não ia acontecer.

E não aconteceu.

Já que estamos na música, no “Radio On” a banda sonora assume quase o papel de um personagem. Que está lá, de forma física mesmo. Logo numa das primeiras cenas, vemos as cassetes que nos hão de acompanhar na viagem.

Sim, é verdade. Para olharmos para o que o filme é, temos que olhar também para o que o filme não é. Não estava interessado em [histórias de] relações – mesmo, tudo isso é tão… cruel na forma como as pessoas vão umas contra as outras – e o cinema britânico é tradicionalmente baseado em histórias de relações ou de classe – o drama da classe trabalhadora, o drama da classe média. Nada disso me interessava. O que me interessava era o mundo como o víamos, o tipo de música que ouvíamos, o tipo de roupa que vestíamos, então via o filme como uma espécie de diário de um período que me atingiu de uma forma determinante. Estávamos à beira de uma grande mudança.

E havia essa consciência de que aquele seria um período de viragem?

Acho que sim, que percebi que vivíamos um período interessante, mas não fiz necessariamente essa articulação como o que viria depois no filme. Mas, sim, lembro-me de pensar com o Bowie e os Kraftwerk e a cena musical na Alemanha que aquele era um período particular. Inglaterra estava naquele estado de decadência pós-industrial. Como disse, o que queria mesmo fazer era um filme sobre a paisagem, o tempo. E que, como disseste, na ausência de qualquer sentimento real, a emoção viesse através da música. A música como força condutora do filme, como o carro.

É interessante que fale naquilo que os seus filmes não são, naquilo que não quer que eles sejam. Porque quando assisto aos seus filmes o que vejo não é o cineasta a contar uma história. Vejo-o a pensar.

Há, como disse, um elemento documental nos meus filmes. Mas vejo-os como um bloco de notas. Acho que no “Radio On” isso vai-se tornando mais claro à medida que o tempo passa. Hoje é mais fácil compreender-se que não há história. Que não é para nos preocuparmos com isso. Que é para olharmos para o filme de outra forma. E gosto também da ideia de as pessoas serem livres para verem o filme de acordo com as suas próprias regras. Acho o cinema demasiado manipulador. Está sempre a tentar manipular as nossas emoções, a tentar dizer-nos o que pensar, a obrigar-nos a identificarmo-nos com um personagem. Interessa-me algo mais distante. Na altura houve uma projeção do “Radio On” no MoMA, foi a estreia do filme nos EUA, e a primeira pergunta que me fizeram foi: “Porque fez um filme tão aborrecido?” Primeira pergunta.

E respondeu o quê?

Que não me sentei com o objetivo de fazer um filme aborrecido. Que um dos temas centrais do filme era o aborrecimento. E que além disso não tinha por que se queixar: se o filme era aborrecido, tinha o direito de ter deixado a sala.

Essa ideia de road movie, essa obsessão pela forma como encaramos a paisagem é um tema muito presente na curta-metragem televisiva que dedica a J. G. Ballard: “Moving Pictures: J. G. Ballard”, de 1991, em que fala um pouco sobre o seu interesse pela sua obra a partir desse lugar, e que depois nos leva à ligação entre Ballard e Godard.

O Ballard é um escritor de Londres. E ele conseguiu reinventar por completo a paisagem e de criar o seu próprio mundo a partir daí. O que ele faz é essencialmente isolar os elementos modernos da cidade. Os arranha-céus, o betão, as autoestradas, que de certa forma são uma herança da paisagem norte-americana. Ele recicla-os e cria uma Londres que é dele a partir daí. É um feito extraordinário e foi isso que fez dele um dos poucos escritores ingleses verdadeiramente modernos. Quando cheguei a Londres, gostei destes exemplos de modernismo que não eram elegantes nem apreciados, e relaciono-me com Ballard através disso. Outra coisa que acho que ambos compreendemos é a relação entre o cinema e conduzir. No cinema, há uma projeção num ecrã, quando estamos a conduzir o pára-brisas transforma-se numa outra espécie de ecrã de cinema. E o Ballard fala também sobre como uma das imagens-chave do século XX é essa de alguém ao volante de um carro na autoestrada. Há aqui uma série de sobreposições e a razão pela qual ele traz o Godard para aqui é o “Alphaville” [1965], um filme em que também ele [Godard] consegue reinventar Paris como ela é…

Num cenário de ficção científica.

É genial. Esta ideia da ficção científica como um presente reinventado para a qual não são necessários efeitos especiais ou grandes orçamentos. É uma questão de visão seletiva. Do olho que se tem. Godard como Ballard. Não é preciso mudar-se muita coisa para tornar possível uma grande transformação.

Disse uma vez que toda a sorte que teve, gastou-a na casa dos 20 anos. Que depois disso passou a interessar-se pela ideia de fracasso como um caminho.

Sim. É verdade. A minha vida nesses anos foi bastante fácil. Tornei-me editor de cinema na “Time Out”, realizei o “Radio On”, que esteve em Cannes, e de repente achei que a vida ia ser aquilo. Mas ao mesmo tempo, lá no fundo, tinha a consciência de seria difícil repetir algo assim. O segundo filme é sempre o mais difícil. A verdade é que fiz quatro longas-metragens entre os 29 e os 35 anos, o que é bastante rápido, mas soube sempre que seria muito difícil manter uma carreira na indústria do cinema britânico. A partir de certa altura começou a ser cada vez mais difícil para mim pôr projetos de pé.

Foi por isso que começou a escrever livros em vez de filmes?

Escrevi o “Robinson”, em 1993, mais como uma tentativa de um filme em prosa. Não posso fingir que sou um romancista, portanto é um filme em prosa. Mas para mim nunca houve uma linha muito clara… Parece haver pessoas que sabem exatamente o que estão a fazer e eu sempre trabalhei na esperança de que, fazendo algo, isso me levaria a outra coisa. Houve vezes em que não aconteceu. E acho que foi esse o ponto em que me interessei pela ideia de fracasso como caminho para o sucesso.

As barreiras à produção de um certo cinema no Reino Unido de que falava existem porquê, na sua opinião?

Na produção britânica há duas coisas: uma a que chamo o hiper-realismo que vem da tradição do documentário e que é basicamente representada pelo Ken Loach – esse realismo social foi o alicerce do cinema britânico – e, em contraste com isso, uma outra tradição que é o romântico-gótico. Há essa divisão, que influenciou muito a televisão também. Houve um certo período em que foi possível chegar à televisão com outro tipo de intervenções.

Que o Christopher aproveitou.

Sim, grande parte do trabalho que fiz foi para televisão. Houve uma abertura para trabalhos mais experimentais e dinheiro para isso, mas porque era experimental e uma coisa de nicho ninguém quis saber. Depois vieram as grandes mudanças tecnológicas e já toda a gente podia ter uma câmara e fazer coisas sem grandes meios. E hoje em dia o que acontece é que, se se quiser a fazer um filme, perde-se mais tempo a conseguir financiamento do que a fazê-lo. Uma coisa de que gosto muito no trabalho com o Ian Sinclair é que fazemos as coisas bastante rápido.

As coisas perdem o interesse para si se não puder fazê-las no momento?

O “Content”, por exemplo, foi um filme que não decidi fazer. Havia um tipo no Channel 4 de quem por acaso eu gostava muito que estava de saída e que me perguntou se queria dinheiro para fazer um filme. Depois veio a questão: vou fazer um filme sobre o quê? Inicialmente tive a ideia de um filme relacionado com a crise financeira de 2008. Mas, como com o Brexit, agora, era um assunto demasiado discutido na rádio já. Então ocorreu-me que tínhamos feito o “Radio On” em 1979 e que depois disso veio Margaret Thatcher com toda uma revolução social e económica. E esse período durou daí até 2008.

E para fechar o ciclo decidiu voltar a fazer um road movie. Como forma de assinalar o que tinha acontecido sem ter que falar sobre isso.

Sim. Tinha feito o “Radio On” sem qualquer expectativa em relação ao futuro, mas foi bastante bem recebido. Ainda hoje olho para ele e parece-me mesmo bem para um filme de 1979. Não o mudaria. Então decidi fazer não uma sequela, mas uma espécie de resposta ao “Radio On” a fechar este período mas sem o discutir. Como o “Radio On”.