Hair on the walls is the invisible subtitle of Truman Capote’s book, In Cold Blood.

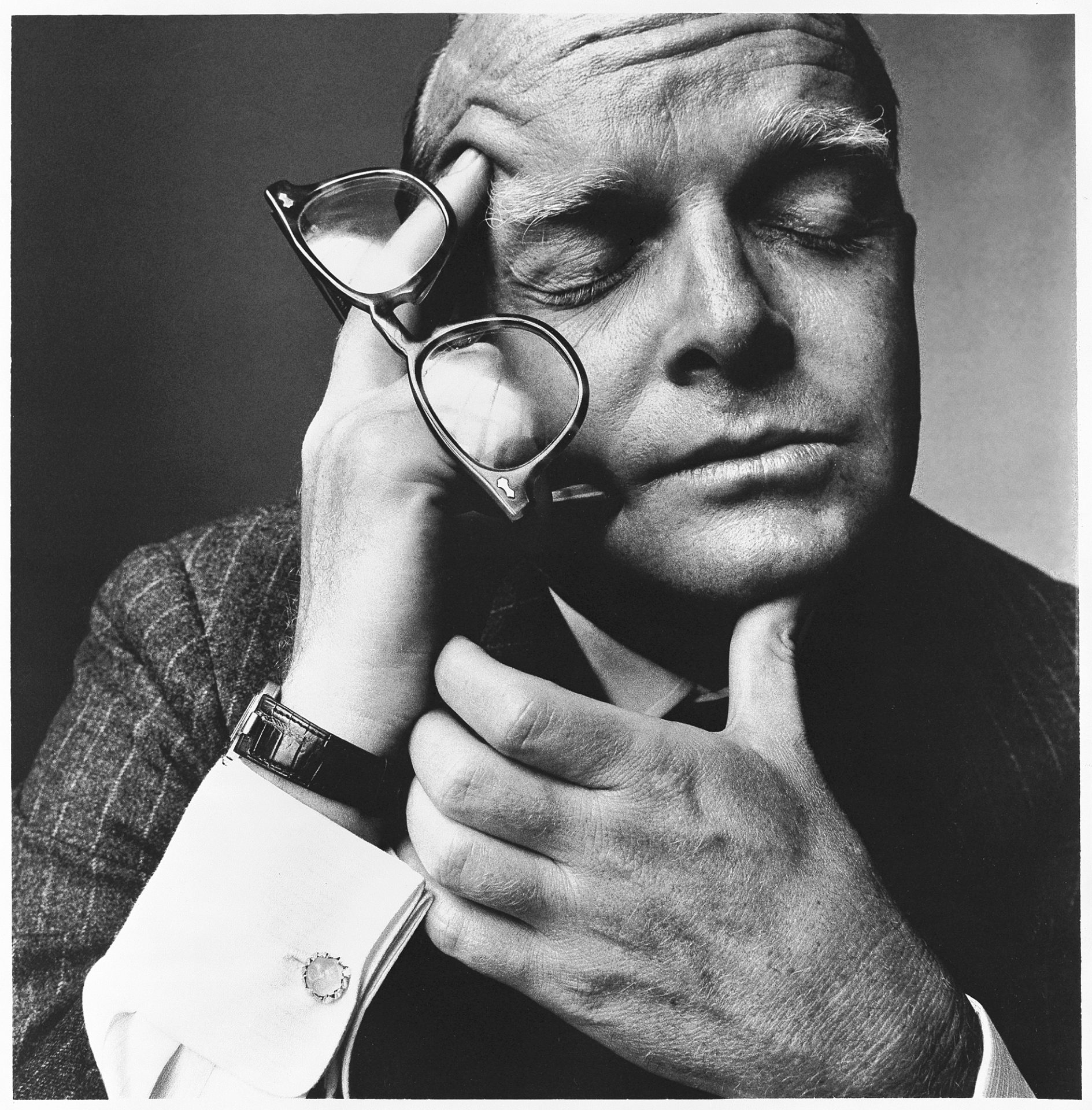

Tom Wolfe

Uma pornografia da violência?

O terror é sobre nós, não apenas porque são nossos os medos, mas também porque nós somos o medo, isto é, a violência primitiva e primordial da qual evoluímos, o lugar negro em que os desejos e os impulsos colidem com a consciência e o autocontrolo. Vampiros, lobisomens, zombies, psicopatas sobrenaturais, são metáforas confortáveis para falar sobre aquilo que os espelhos nos devolvem. Numa frase: os monstros somos nós.

Contudo, mesmo encontrando-se profundamente enraizada na tradição oral e sendo o horror um elemento quase omnipresente desde tempos ancestrais nas formas de expressão artística, a verdade é que a história de terror enquanto género literário só se tornou popular e ganhou verdadeira autonomia face ao folclore em finais do século XVIII. Um dos primeiros passos foi dado por Horace Walpole e o seu Castelo de Otranto, mas, a partir daqui, o conto de terror foi-se tornando um dos géneros literários mais célebres e, mais do que isso, um dos predilectos do gosto popular. Graças a isto, e principalmente à passagem do horror dos serões góticos para as páginas das revistas populares, primeiro com os penny dreadfuls no Reino Unido e depois com as revistas pulp americanas, o cinema desde cedo abraçou o terror como um dos seus géneros de eleição.

Curiosamente, durante as primeiras décadas do cinema de horror, graças à estilização e à herança teatral de grande parte dos actores, realizadores e, até, das próprias histórias, o terror surge mais enquanto sugestão do que enquanto prática; e a violência, nos poucos vislumbres que dela temos, é coreografada, simulada, e o seu verdeiro impacto está totalmente dependente da empatia com o horror dos protagonistas. Dito de uma forma mais simples, a herança de Poe é ainda tal que o terror é principal e fundamentalmente um terror da mente e não um terror do corpo.

A partir dos anos cinquenta a história mudou. Ao mesmo tempo que o conto de terror apodrecia com a decadência da revista Weird Tales – em redor da qual se tinham reunido os melhores escritores de terror da primeira metade do século XX –, o advento do grande horror britânico com a Hammer e, mais ainda, a chegada da cor ao cinema trouxe em pleno a carne para a película de terror. Foi um processo natural de evolução resultante da sexualização explícita do desejo do monstro pelas suas vítimas, que já se intuía no vampiro de Bela Lugosi, por exemplo, mas que a cor e alguma cedência nos costumes tornaram explícita. Contudo, esta opção, evidente na estreia como vampiro de Christopher Lee em O Horror de Drácula, distanciava-se pouco da aura em que se movia no terror antecedente. É na segunda metade dos anos sessenta, com os filmes de Herschell Gordon Lewis, e no início dos setentas, com A Última Casa à Esquerda, de Wes Craven, que nasce o splatter e o corpo representado enquanto objecto de desejo passa agora a conviver com a sua representação enquanto objecto de violência. Importa aqui dizer que, se em alguns filmes de terror desta época – e posteriores – a tortura é repartida pelo corpo dos protagonistas, na grande maioria é a tortura das protagonistas a que é hiperbolizada. Pense-se, por exemplo, no que o póster de Two Thousand Maniacs! indicia acerca do filme.

Tendo atingido o estatuto de pura paródia e inconsequência durante os anos oitenta com Holocausto Canibal e com o terror de baixíssimo orçamento, o splatter regressou em força no pós-11 de setembro, agora sob a alçada de um termo tão explícito quanto a sua execução, o torture porn das sagas Hostel, Saw e The Human Centipede ou de filmes como Martyrs (2008), de Pascal Laugier, ou Anticristo (2009), de Lars Von Trier. Foi também o elemento transversal a praticamente todos os renascimentos das grandes sagas de terror dos anos setenta e oitenta, como Texas Chainsaw Massacre (2003), Casa de Cera (2005) e Pesadelo em Elm Street (2010). Mas enquanto nas suas origens o splatter é, maioritariamente, um cinema de terror alternativo e com intenções subversivas, e enquanto a violência das sagas de terror dos anos oitenta tem um elemento cómico inegável trazido pela terrível execução de alguns efeitos e por opções de morte absurdas e desaconselháveis a qualquer psicopata que pretende ser minimamente eficaz, o torture porn não só se tornou a tendência mais reconhecível no terror da primeira década do século XXI, como passou a recorrer à tortura pelo puro prazer da violência, sem qualquer outro propósito ou metáfora capaz de suportar o mais básico teste de inteligência. Esta atitude, em parte por estar mais ligada aos impulsos primitivos do terror, aproxima-se vertiginosamente de uma sexualização total do terror, na qual a tortura deixa de promover o medo para se aproximar do voyeurismo ou, pior, do prazer. Em vez de nos assustar com aquilo que somos, torna-nos exactamente naquilo de que é suposto escaparmos. E a razão que justifica que o cinema de terror actual se esteja a progressivamente a divorciar desta tendência tem muito menos a ver com a consciencialização de estarmos a carregar de erotismo a tortura, e bem mais a ver com o esvaziamento do tabu graças ao confronto constante com a violência crua e real nos meios de comunicação e nas redes sociais.

Tom Wolfe, uma das figuras do New Journalism, publicou em 1967 um artigo para a Esquire no qual observava um fenómeno relativamente semelhante a propósito da forma como as parangonas típicas do jornalismo sensacionalista, marcadas por aquilo que o autor classificou como pornografia da violência, estavam a tomar conta de algum jornalismo mais reputado. Citando Marshall McLuhan, Wolfe faz um diagnóstico que pode ser integralmente transposto quer para o cinema de terror do início do século XXI, quer para as recentes polémicas acerca das imagens de vítimas dos ataques terroristas nas capas dos jornais: as imagens e as letras têm cada vez mais dificuldade em estimular em nós uma reacção e, por isso, o seu grafismo tem-se extremado, como se a ligação entre a violência relatada e o sofrimento real das vítimas dessa violência fosse uma mera abstracção.

Wolfe dá também A Sangue Frio como exemplo dessa tendência para explorar o apelo sádico-sensacionalista das histórias. O argumento é simples, mas realça a intencionalidade da sequência em que Capote apresenta os eventos: uma história em que todo o mistério se esfumou, em que desde o início se sabe quem são os assassinos, já capturados, e em que se mantém sempre viva a promessa de algo inexplicavelmente violento e terrivelmente visual, mas guardado quase até ao último momento.

Não questionando as conclusões de Tom Wolfe, até porque o título A Sangue Frio torna evidente uma intenção semelhante, importa talvez acrescentar algumas ideias. O que Capote fez, e que se tornou rapidamente uma imagem de marca de grande parte da literatura sobre crimes reais, foi importar uma forma de contar as histórias típica da literatura de terror, principalmente da norte-americana. A criação detalhada de ambientes de terror e paranóia, uma estratégia particularmente feliz nas mãos de Poe, procurava permitir aos leitores não só acompanhar microscopicamente o processo de enlouquecimento dos protagonistas, como, por assim dizer, senti-lo. Seja através da sequência não cronológica em que os eventos nos são apresentados – primeiro o dia do crime, depois o rescaldo, depois a formação da vontade criminosa e, por último, o corredor da morte –, seja através da forma como cada parte é construída com o objectivo de maximizar o terror que caiu sobre a cidade de Holcomb, o objectivo é manter o leitor sempre perante a mesma curiosidade: que violência?

Por outro lado, e apesar do seu lugar secundário na obra, Capote não é estranho ao terror, tendo escrito alguns contos de terror, como Miriam ou Master Misery, para além de ter sido um dos responsáveis pelo argumento de The Innocents, um dos melhores filmes de terror da década de sessenta, que adapta The Turn of the Screw, de Henry James.

O crime que aconteceu em Holcomb

Face ao que atrás se disse, não deixa de ser curioso que devamos A Sangue Frio, a obra-prima de Truman Capote e um livro cuja influência na literatura do século XX é ainda hoje sobejamente menosprezada, a uma notícia que, sem grande debate, caberia na crítica ensaiada por Tom Wolfe.

Na edição de 16 de Novembro do The New York Times, Capote encontrou um pequeno artigo acerca de uma abastada família de quatro – pai, mãe e um casal de filhos adolescentes – que foi encontrada morta a tiro em sua casa, em Holcomb, Kansas. Nem a identidade dos assassinos, nem os detalhes da brutal execução das vítimas, nem tão-pouco o perverso e longo planear do crime eram na altura conhecidos. Ainda assim, Truman Capote decidiu dedicar a esta história os sete anos seguintes, preparando uma detalhadíssima análise do local, do crime, das vítimas, dos criminosos e de praticamente toda a gente com alguma coisa a dizer sobre os eventos. Fê-lo quase sempre acompanhado pela amiga Harper Lee, que um ano depois dos crimes escreveria Mataram a Cotovia, o livro que lhe garantiu, por direito próprio, um lugar na grande literatura americana do século XX.

O sucesso crítico do livro foi extraordinário e o sucesso monetário ainda mais. Muito por isso, o importantíssimo debate teórico que aquele livro deveria ter motivado na sua época foi adiado. Pelo contrário, o debate foi quase sempre poluído por acusações estéreis, maioritariamente movidas por uns poucos autores de true crime, os quais, apercebendo-se do verdadeiro significado e impacto de A Sangue Frio – nomeadamente para a sua carteira –, atacaram o livro com aquilo que, um pouco mais tarde, se tornaria a crítica mais ressoante: conteúdo ficcionado num livro de não-ficção.

Comecemos por aqui, ficção ou não-ficção é uma questão de etiquetas, um peso que, em A Sangue Frio, não deve impor-se por completo, mesmo que o seu autor, em parte, o tenha feito. A obviedade daquilo que distingue a ficção do facto não se transporta para a fronteira entre ficção e não-ficção porque esta distinção, no fundo, é apenas uma forma de arrumar estantes nas livrarias e, mais que isso, existem muitos géneros pelo meio a povoar esse espaço entre duas categorias tão rígidas. Isto, parecendo que não, altera tudo. Ao questionarmos a ética da opção tomada por Capote em incluir eventos e situações ficcionadas no meio de uma história verídica, somos imediatamente confrontados com uma hipocrisia e um problema. A hipocrisia é simples e formula-se numa questão: se olharmos para o que hoje são os jornais, a ficção de Capote é assim tão diferente do que deixamos, acriticamente, passar por notícia? E, também, será mesmo mais grave do que isto o que Capote fez?

E, mesmo que assim não fosse, até porque o ataque à hipocrisia tem um valor crítico limitado, sobra-nos o problema: existe uma ética uniforme para a não-ficção? Faz sentido exigirmos a um livro como este a honestidade ideal de uma notícia ou de um texto académico? Não me parece que devamos responder afirmativamente a qualquer uma destas questões. Grande parte do conteúdo ficcionado serve um propósito muito específico, sendo simultaneamente um dos melhores efeitos do livro. Capote intuiu que o quádruplo homicídio da família Clutter envolve duas formas de luta entre bem e mal. Numa dessas lutas, o objectivo é a destruição desse confronto, presente na forma como, a pouco e pouco, nos vai sendo sugerida uma cidade virada contra si própria, em profundo contraste com a descrição do local que, mais ou menos, inaugura o livro. A outra luta explora ao limite o binómio, confrontando os assassinos um contra o outro, o bem contra o mal, Perry Smith contra Dick Hickock (os dois assassinos), realçando a assimetria profunda entre cada uma das partes do duo homicida. Por um lado, um pedófilo e assassino sádico, representado por Dick; por outro, Perry, facilmente irritável, mas de temperamento sensível e artístico. É na caracterização de Perry, seja no contraste com Dick, seja na sua relação com o casal Meier, que Capote realça com alguns dos eventos cuja veracidade é posta em causa e, mesmo considerando a ficção, isso está entre os melhores momentos de prosa e é a personalidade de Perry, a forma como Capote o viu, talvez o efeito mais perene da obra. A Sangue Frio é não-ficção que abusa dos privilégios da ficção e isso não significa que as fronteiras entre facto e ficção, entre romance e história verídica, não estejam acessíveis ao leitor que por isso se interesse.