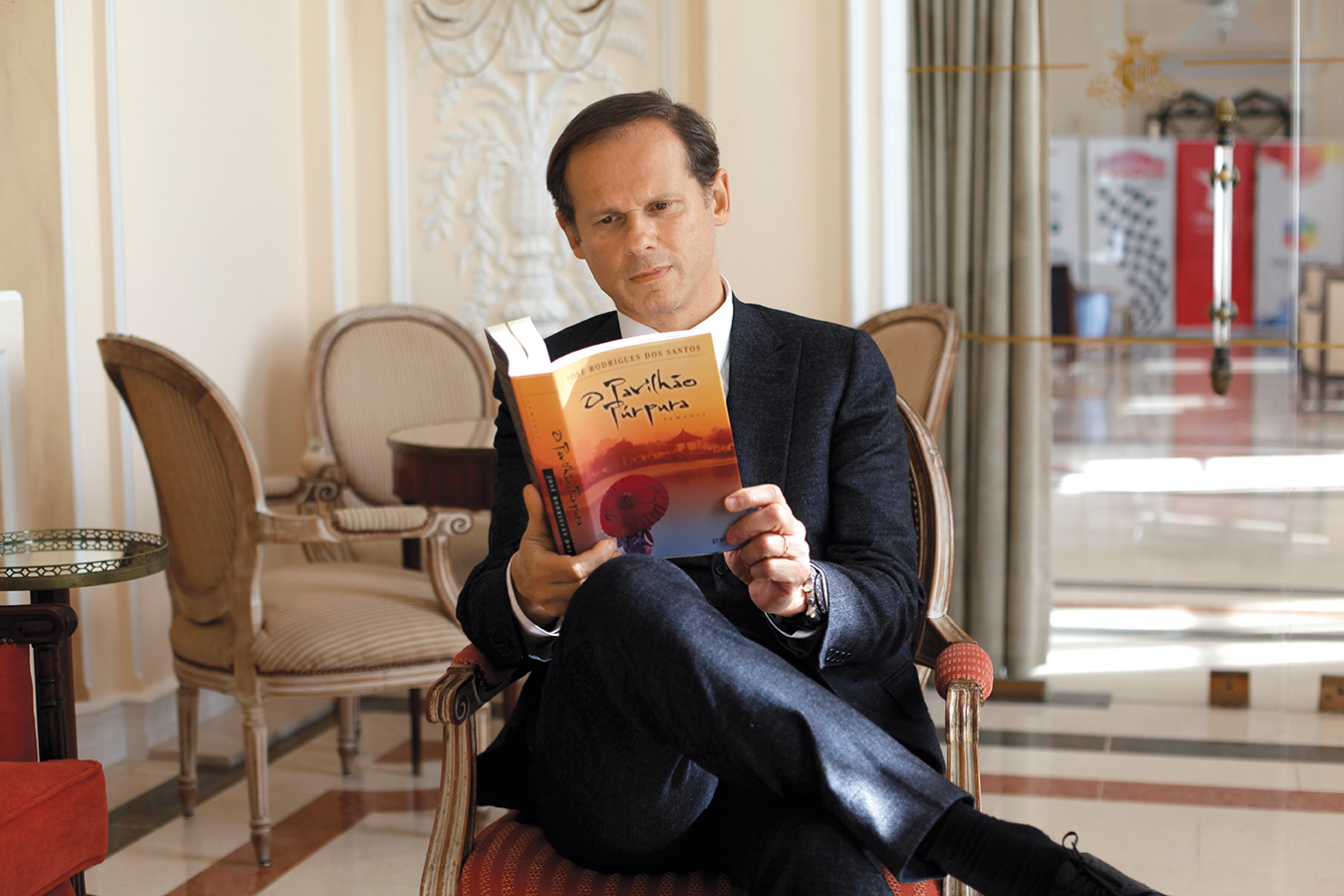

Combinou a entrevista no hotel Estoril Palace, que conhece bem, e aguardava-nos tranquilamente, apesar do nosso atraso de 10 minutos. Depois foram duas horas de conversa viva.

Nos livros que escreve há muitas passagens que são verdadeiras aulas de história. É o lado de professor a falar mais alto?

Não concebo a escrita de romances sem contar histórias. Embora a minha escola seja a de contar histórias, há romancistas que gostam do exercício da linguagem e isso a mim não me interessa. As histórias têm que ter algum significado. Nos meus romances históricos, como é o caso desta trilogia de Lótus, o que procuro fazer sempre é integrá-las sempre num contexto histórico e filosófico. Nesta trilogia, o contexto é o período da emergência dos totalitarismos e da descolonização do liberalismo e da democracia, que foi o que aconteceu nos anos 20 e 30 – isso é o período histórico – mas também num contexto filosófico. No caso da Filha do Capitão, a questão filosófica era o destino, no Anjo Branco a luta entre o bem e o mal, no caso do Homem de Constantinopla e de Um Milionário em Lisboa (a história do Calouste Gulbenkian) o contexto filosófico refletia sobre o que é a beleza.

É importante quando um leitor lhe diz que aprendeu algo com o seu livro?

Sim. Já pensei fazer um romance sobre o judaísmo mas depois achei que não havia nada de novo para dizer. Enquanto que sobre o cristianismo ou o islamismo já havia coisas a dizer que as pessoas não sabiam, e mais, que contraditavam muitas das coisas que se diziam, verdades politicamente incorretas que não são na verdade verdadeiras. No caso da trilogia de Lótus, por um lado era importante ouvir Salazar pela sua própria boca, e aqui o que fiz foi copy paste dos seus discursos. Aquelas são as palavras dele.

A expressão “chocho”, que a certa altura Salazar usa a propósito de alguém de quem não gostava, é real?

Sim, é uma expressão que usava. “Aquele é chochinho e tal” significava que o indivíduo não era muito bom. Esse era um traço da personalidade dele. Salazar não gostava de usar o insulto no discurso. E quando queria criticar fazia-o de uma maneira floreada. Não dizia que era mau, dizia que era chocho. Fui buscar isso mas também as origens, por exemplo, do fascismo.

Descobriu algo sobre o início dos totalitarismos que o tivesse surpreendido?

Uma das coisas que hoje não se sabe, mas que é verdadeiro, é que o fascismo é um movimento de origem marxista. Pouquíssima gente sabe isto. Em certos aspetos, é mais ortodoxamente marxista do que o comunismo. Por exemplo, a crença que os fascistas tinham de que não era possível haver revolução do proletariado sem capitalismo. Isto é marxismo ortodoxo. Marx disse: “Passa-se do feudalismo para o capitalismo e são as contradições do capitalismo que vão conduzir ao comunismo”. Portanto, sem capitalismo não há comunismo.

Até agora na trilogia de Lótus temos quatro histórias, todas com peso semelhante que não se cruzaram.

Mas vão cruzar-se, não digo quando mas vão cruzar-se (risos). As personagens estão a fazer uma viagem, que é a sua vida, em países que mergulharam em ditaduras, todas elas diferentes. Uma ditadura conservadora católica em Portugal, uma comunista na Rússia, o combate entre duas ditaduras, uma nacionalista e outra comunista na China e uma nacionalista no Japão. Nós vemos através destas quatro personagens como se chegou a isto. Achei interessante falar de países de que tradicionalmente não se fala quando se explicam as ditaduras.

Daí ter escolhido contar histórias passadas na China e no Japão?

Pouca gente conhece o que se passou no Japão e na China e os seus pontos em comum, as ideologias que emergiram. Quando chegamos ao Pavilhão Púrpura tocamos numa questão central dos anos 30 e 40 que é o genocídio judaico e as suas origens intelectuais. Toda a gente pensa que foram os nazis que inventaram aquilo e não é verdade. Tudo nasce de um movimento que é a eugenia, uma dita ciência para melhorar a raça humana. E em todo o Ocidente, incluindo Escandinávia, Inglaterra, França e EUA a eugenia era defendida, não era só na Alemanha. Em 1911 o Carnegie Institute nos Estados Unidos propôs a morte por gás de deficientes mentais. Os nazis são apenas o rosto que hoje conhecemos de toda uma ideologia que não se limitava à Alemanha e estendia-se por todo o Ocidente. Não sei se em Portugal havia movimentos de eugenia mas no Japão queriam importar mulheres brancas para melhorar a raça japonesa! Há uma espécie de branqueamento da história.

Além de procurar esse espírito do tempo de uma maneira histórica, também o tenta fazer através das próprias vivências das personagens. Sobre essas vivências das personagens orientais, ter vivido em Macau foi importante para compreender algumas características culturas?

Quando vivi em Macau era muito jovem. Fui para lá com cerca de 15 anos e saí de lá com 18, e havia coisas para as quais não estava sensibilizado mas percebi que estava perante uma sociedade com uma cultura e uma maneira de pensar diferente. No caso dos chineses de que falo no livro não foi tão difícil. Agora dos japoneses, de compreender os valores deles, foi um exercício muito grande. Por exemplo, o sentido de vergonha que os japoneses têm…

Fala do giri.

Fala do giri.

Sim, até os próprios japoneses têm dificuldade em explicar o que é o giri. Tive que ler estudos de antropologia para perceber com precisão o conceito. Na cultura ocidental, se virmos uma pessoa na rua numa situação difícil, o normal ou o que está previsto no nosso código de ética é ajudar a pessoa que está em dificuldades. No Japão, o normal do código de ética é não ajudar. Quem não ajuda porta-se com honra, porque devido ao sistema de valores deles a pessoa que recebe ajuda fica com uma gratidão eterna em relação a quem o ajudou e às vezes não pode pagar. Isso é uma fonte de vergonha que muitas vezes só se apaga com o suicídio.

Teve alguém que conheça muito bem este meio a ler os livros?

Sim, por exemplo, os capítulos japoneses foram lidos por uma japonesa que vive em Portugal e fala português. Depois no final do terceiro volume farei uma nota final relativa a essas pessoas que me ajudaram.

Já terminou o terceiro volume?

Ainda não, continuo a trabalhar nele.

Deixando um pouco esta trilogia e fazendo uma visita aos seus livros passados. Tomás Noronha é a personagem mais forte das suas histórias. É um bocadinho o seu alter ego?

Não muito, ele é um historiador. É um personagem que nasceu para o meu terceiro romance, o Códex, e era a personagem de um romance só. Depois quando peguei no meu quarto romance, A Fórmula de Deus, percebi que precisava de um académico. É aí que o Tomás regressa. Mas não foi deliberadamente criado por mim a pensar que voltaria, no entanto as exigências das histórias que queria contar é que o fizeram regressar. Depois percebi que tinha ali um personagem com que me sentia confortável e que acaba por ser intérprete dos meus romances contemporâneos.

É o seu personagem preferido?

Só no sentido em que o conheço muito melhor do que aos outros.

Vai continuar a conhecê-lo no futuro, está planeado um regresso de Tomás Noronha que não usa desde as Chaves de Salomão (2014)?

Sim, ele vai voltar. Em princípio no final do ano haverá nova aventura de Tomás Noronha.

É um autor muito traduzido. Qual foi o sítio onde tenha visto a sua obra à venda que o tenha deixado surpreendido e orgulhoso?

Quer dizer, surpreendido e orgulhoso fico sempre com o enorme impacto que os livros têm extra muros. É extraordinário quando passo num aeroporto internacional e na livraria vejo os meus livros. As livrarias de aeroporto são os locais mais competitivos do mundo. Uma obra que não venda bem automaticamente sai, porque o espaço é muito pequeno. Ter livros lá há anos, como tenho nos aeroportos franceses, é algo que não pode deixar de me espantar. Outra surpresa foi ter equipas à minha espera no aeroporto, para me entrevistar, quando cheguei à Bulgária pela primeira vez.

A Bulgária é um dos países em que os seus livros estão constantemente nos tops de vendas.

Tenho voltado lá com alguma frequência. A primeira reação que tenho quando me acontecem essas coisas é de surpresa, e depois há naturalmente um orgulho que julgo que é compreensível.

Mantém uma relação próxima com os leitores. No início deste ano esteve na Antártida numa sessão de autógrafos. De quem partiu a ideia?

Foi organizada uma viagem literária por causa do Sétimo Selo, que é um romance que começa na Antártida e fomos lá nesse contexto. Como iam leitores meus, por graça, organizámos no território continental da Antártida, no meio dos pinguins, uma sessão de autógrafos. Julgo que terá sido a primeira sessão da história deste continente. Na Antártida não há livrarias com os meus livros à venda (riso).

Imagina algum ator específico em cada personagem caso os seu livros sejam lançados em filme?

Não tenho porque a minha vida não é fazer filmes. A possibilidade de um livro passar a filme, sobretudo com projeção internacional, é muito diminuta. Por exemplo, o Jeffrey Archer, um dos autores mais vendidos em Inglaterra, disse-me que vende todos os seus livros para Hollywood e até agora não fizeram nenhum filme. A própria Belga Films fez um anúncio de lançamento do livro A Fórmula de Deus em filme para 2018, pelos vistos já tem os financiamentos e continuo a não acreditar. On verrait.

É um escritor conhecido além-fronteiras e um jornalista conhecido no país. Pondera deixar um percurso em detrimento de outro?

Não tenho isso planeado dessa forma, as coisas foram acontecendo assim. Através dos romances tenho uma hipótese de internacionalização que através do jornalismo não tenho. Uma vez cheguei a ser convidado para ir para a CNN e trabalhar na América, mas isso não era uma internacionalização, era uma transferência para outra nação. Na literatura não, faço um livro que é traduzido em 22 línguas para 40 países. É normal que o meu trabalho enquanto romancista tenha horizontes mais largos, o trabalho jornalístico tem sempre os horizontes do meu país ou língua. Além do mais, a minha atividade enquanto romancista é relativamente nova, faço isto há 14 anos mas sou jornalista deste 1981 por isso há muita coisa nova na literatura.

Admite deixar o jornalismo para se dedicar apenas à escrita?

Em tese, sim. Mas essa hipótese não está no meu horizonte.

Foi diretor da RTP, nunca parou de escrever. Como consegue conciliar tudo?

Trabalho muito rápido, diria até que trabalho anormalmente rápido e faço uma gestão muito rigorosa do tempo. Vou no avião, abro o computador e começo a escrever os meus romances, é uma coisa que acontece com muita naturalidade. Quando fazemos uma coisa de que gostamos, nem é trabalho.

Muitas pessoas já insinuaram que teria um ghost writer. Acha que isso diminuía os seus livros? Alexandre Dumas tinha quase uma fábrica de escritores e não é por isso que deixa de ser considerado um grande autor.

Ter alguém que escreve livros que depois assinamos como se fossem nossos é um embuste que nunca faria. Faço a pesquisa sozinho e escrevo sozinho, embora quando o manuscrito está terminado o dê a ler a várias pessoas, como a minha mulher, o meu editor e especialistas no tema do romance. Posso fazer alterações ao texto em função dos comentários que recebo, mas essa é a única influência externa que a minha obra recebe. Creio que esse rumor absurdo se deve ao facto de algumas pessoas ficarem confusas por eu não ser preguiçoso. Se trabalhasse menos e mandriasse mais achariam normal. O que os aborrece é que trabalhe tanto.

O mercado onde vende mais a seguir a Portugal é França.

Na verdade, vendo mais em França do que em Portugal em termos de números absolutos, não proporcionalmente. A Fórmula de Deus vendeu em França 350 mil, em Portugal 200 mil.

Em média quanto vende um livro seu em Portugal?

Em geral, acima dos 100 mil que, mesmo assim, são números… Em Portugal estima-se que 400 mil pessoas comprem livros, o que quer dizer que um quarto do mercado compra os meus livros.

Foi a França pelo lançamento de Fúria Divina. Há problemas de segurança devido ao tema do livro, que fala do extremismo islâmico?

Não, até agora tem corrido tudo bem. É um mercado onde sou muito solicitado, estive a semana passada lá e há montras só com livros meus o que não é muito normal para um escritor estrangeiro que nem ganhou um Nobel. É um mercado onde estou a entrar com muita força e estou a recusar coisas. Por exemplo, o Grand Palais pediu-me para escrever o texto sobre a exposição do Amadeo Souza-Cardoso. Como não sou especialista, declinei e reencaminhei-os para a Fundação Gulbenkian onde há peritos em arte. O impacto não é só em França mas nos países de língua francesa. É realmente extraordinário e desconcertante.

Acredita que poderá ganhar o Nobel?

Não. Isso é uma presunção à qual não me dou. Julgo que não sou presumido. Escrevo os livros que gostaria de poder ler. Uma vez que esses livros não existem, escrevo-os eu. A opinião mais importante para mim é a do leitor, para quem escrevo. Faz-me até confusão haver escritores que dizem que não escrevem para o leitor. Não escrevo para prémios nem para críticos, escrevo para os leitores. E só escrevo livros de que gosto, era incapaz de escrever um livro de que não gostasse.

Como encara as críticas de algumas pessoas como João Miguel Tavares que escreveu recentemente que, mesmo maus, benditos os seus livros que lhe davam independência financeira?

As pessoas são livres de pensar o que quiserem. Quando trabalhei na BBC, uma coisa que aprendi e uso sempre isso na minha vida foi que não há nenhum apresentador de que toda a gente goste, assim como não há nenhum apresentador que toda a gente deteste. Isso é válido para os livros, nunca ninguém tem unanimidade. Cristiano Ronaldo, Mourinho, ninguém é unânime. Há pessoas que acham que fica socialmente bem falar mal ou falar bem dos meus livros.

Lobo Antunes disse uma vez que um livro seu era uma merda. Esse sentimento é recíproco ou, pelo contrário, até aprecia a obra de Lobo Antunes?

Gosto das crónicas dele, são muito boas. Quanto aos romances, confesso que nunca li, pelo que não me posso pronunciar. Mas há uma coisa interessante sobre o comentário depreciativo que ele me fez, creio que numa conferência. Quando disse isso, perguntaram-lhe se então já me tinha lido. Ele acabou por admitir que nunca o fez. Ora, se nunca me leu, como pode achar que o livro é mau? Por artes mágicas? Acho que a crítica que fez revela tudo sobre ele e nada sobre o livro que ele afinal nem sequer leu.

Já se cruzou com ele depois disso? Ou antes?

Nem antes nem depois. Embora antes de eu ser escritor me enviasse livros autografados com dedicatórias muito simpáticas, que aproveito para agradecer. Depois de eu começar a escrever, e sobretudo quando se constatou que os meus livros tinham grande adesão do público, deixou de me enviar obras autografadas.

Acha que Miguel Sousa Tavares é um grande escritor?

Acho que sim. Equador é uma referência na literatura portuguesa, há um antes e um depois. Ele trouxe o regresso da grande narrativa. Não sei se as universidades já perceberam isso ou se isso vai ser reconhecido ou não. Ele ganhou um prémio em Itália, porque em Portugal não lho deram e foi um livro que atraiu 350 mil compradores e leitores provavelmente mais. Foi uma pedrada no charco que desfez até mitos grandes, que as pessoas não liam ou compravam livros, principalmente livros caros como este que custava 28 euros. Reconciliou os portugueses com as letras. As correntes como o noveau roman são completamente legítimas como a narrativa também é. Na pintura há muitas correntes, não era só o Picasso que era pintor, o Rembrandt também era, que eu saiba.

Isso quer dizer que tem admiração por autores como Margarida Rebelo Pinto ou Pedro Chagas Freitas?

Não tenho porque não conheço. Avalio todos os autores a priori sem preconceitos, é uma coisa que aprendi no jornalismo. Fiz um curso de jornalismo com o Adelino Gomes que logo na primeira aula nos mostrou uma notícia muito bem escrita do “Correio da Manhã”. Só consigo avaliar um autor se o leio.

Saltando para a sua infância. Saiu muito novo de Tete, Moçambique.

Tinha talvez 8 anos. Essa história aparece no Anjo Branco, embora não apareça como personagem, o afastamento da minha família de Tete quando fomos para Lourenço Marques. Acabou por ser bom porque Lourenço Marques era uma cidade bem mais simpática do que Tete, que era muito quente…

Qual a primeira memória de infância que o tenha marcado?

Vivia em Tete, zona de guerra, e lembro-me de com sete anos ter ficado em pânico quando ouvi o inspetor da PIDE dizer em conversa que os “turras” iam bombardear a cidade. Andei dias aterrado, à espera de ver bombas a caírem no telhado da minha casa, mas nada aconteceu.

Para fazer o Telejornal a que horas chega à RTP?

Consigo fazer os textos em hora e meia, claro que chego mais cedo. Mas começo a escrever exatamente às 18h30, porque não tenho nada para escrever antes.

Qual o seu poder no alinhamento do Telejornal?

Era muito influente durante muito tempo depois de ter sido diretor mas preferi afastar-me por opção própria. Era para mim desconfortável. Passei uma situação rara que é ficar sob as ordens daquele que comandei, é uma situação muito anormal. É uma experiência difícil. A maneira de me defender foi afastar-me do processo editorial. Dou uma opinião ou outra, mas procuro não o fazer.

Na última polémica com o PS não foi ninguém da redação a fazer aquele texto.

Aquilo foi mera leitura do gráfico. Faço o texto em função da informação que tenho.

E quem pediu para o gráfico ser feito?

Falámos sobre esse processo. Ele surge da decisão, que não é minha, de se abrir com a dívida. Eu disse: “Se vamos fazer isso temos que enquadrar porque é uma notícia seca”. Daí a ideia de fazer uma evolução da dívida desde 2000. E a ideia foi acolhida. Uma das críticas feitas depois da crise aos jornalistas é que passávamos a vida a mostrar os dados estatísticos mês a mês, e assim não se ganha visão de conjunto. As curvas de gráficos têm altos e baixos, o que interessa é a tendência e isso nunca mostrávamos. Desde o início da crise começámos regularmente, agora até fazemos menos, a mostrar gráficos de longo prazo sobre a evolução do desemprego, da dívida portuguesa, etc.

Mas fazem menos porquê?

Deixou de fazer sentido. No pico da crise fazíamos muito mais. Quando houve a opção de abrir com a dívida, pensámos em mostrar a imagem em conjunto. O que esse gráfico tem de muito interesse é que nos remete para o problema central da economia portuguesa neste momento que é o endividamento. Fomos colocados nas mãos dos credores. É interessante verificar que temos comissões de inquérito a tudo, Banifs, BES, e a ninguém ocorreu fazer a mais importante comissão de inquérito de sempre, que é perceber como nasceu a nossa dívida, quem a criou. Suspeito que isso não se faz porque há o risco de se encontrarem os culpados. O problema é quando olhamos para a curva toda e começamos a tirar conclusões que não são convenientes.

O que levou Portugal à crise?

Não temos uma única crise, temos um conjunto de crises que aconteceram em simultâneo. Um avião nunca cai por uma causa só. Temos a crise da arquitetura do euro, o problema da adesão da China à Organização Mundial de Comércio. Nós éramos a China da Europa. Com a entrada dos países de leste na Europa também houve uma desindustrialização de Portugal. Depois há o problema de termos uma taxa de juro muito baixa, estando no euro, com o pressuposto de que tínhamos uma garantia alemã e o tratado de Maastricht dizia claramente que não há garantia nenhuma. Vítor Constâncio quanto tomou posse disse que nós éramos o Mississippi, não foi verdadeiro e esse equívoco custou-nos caro. Finalmente houve o colapso da Lehman Brothers em 2007 que vem servir de ignição a tudo isto, foi o gatilho. Imagine uma rua em que há oito edifícios e passa um camião de dez toneladas a 200 à hora. Todos os edifícios vão tremer um bocadinho, mas há três deles – Grécia, Portugal e Irlanda – que vão entrar em colapso. Será por causa do camião ou porque já tinham problemas estruturais nas fundações?

Já nomeou Vítor Constâncio. Para si, há outros responsáveis pela situação?

Com certeza, basta olhar para a curva. Nem é preciso ser economista. Olha-se para a curva e percebe-se quem nos endividou. Um conjunto de governantes, sem dúvida nenhuma, uns mais responsáveis do que outros. Costuma-se dizer que são todos iguais, não é bem assim. Não vou dizer nomes.

Acha que os políticos o temem?

Tive uma relação conflituosa com os vários poderes políticos que estiveram no governo. Em 2004 demiti-me por interferência da área editorial na altura de um governo PSD e CDS. Há problemas que são transversais. É natural que os políticos tenham uma pulsão de controlo. Tenho que tomar decisões editoriais em função do que ocorre, não de acordo com a cor da camisola do futebolista.

Recentemente foi criticado pelo PS e respondeu dizendo que isso era censura. Depois disso voltou a ser chateado?

Não, acho que as coisas ficaram muito claras. Não consigo responder a insultos porque um insulto não é uma crítica. O único argumento que requeria análise era se não posso mostrar o gráfico da dívida, isto significa que terei de submeter aos poderes políticos uma lista dos gráficos que posso ou não mostrar. E isso é objetivamente censura. O que acontecia no tempo de Salazar era isto. O argumento não era que aquilo era falso, era que não se podia mostrar. Por isso não se percebe a polémica.

Acha que estamos nessa situação de censura?

Acho que houve uma tentativa por parte de alguns poderes para intimidar, isso para mim é claro.

Não é irónico que estas polémicas sobre censura coincidam com o mês em que lançou um livro em que dedica um capítulo inteiro ao início da censura do Estado Novo no país, já tinha pensado nisso?

Já. Quando lanço um romance como este, como já disse em que o discurso de Salazar é real e não tem qualquer juízo meu, percebo as bases por detrás da censura. Agora sobre os timings, acho que os condicionamentos quando são feitos não são pensados nesses termos.

Quando chega ao Telejornal pensa nisso?

Não, a pior coisa que podemos fazer é ter medo e fazer autocensura, esse raciocínio é muito fácil. Há um equívoco em Portugal que é este: se um político diz que as folhas das árvores são azuis, nós não temos de dizer que são azuis. Tenho um compromisso com a verdade, tenho que dizer que ele disse que era azul mas que eu olhei e vi que são verdes. Não posso estar a colaborar com a mistificação quando sabemos que não é assim. A função testemunhal do repórter é muito importante, ser acrítico não é ser isento, é ser cobarde.

Quando se senta na cadeira de pivot acha que há um certo receio quer da hierarquia da RTP quer do governo, por defender o que acabou de dizer precisamente?

Não, isto é uma ideia elementar nos cânones da minha profissão. Não digo que não haja alguém que não fique amedrontado, já me aconteceu. Temos que ter coragem e não ceder perante a intimidação. Temos um compromisso com a verdade porque senão não vale a pena existirmos.

Falemos da polémica com o suposto espaço de comentário de Sócrates. Na altura questionou o ex-primeiro ministro sobre o que ele dizia.

Sempre tornei claro junto das direções o que era aceitável ou não fazer. O modelo de políticos a comentar sempre foi, na minha opinião, um embuste. Vende-se gato por lebre porque se está a dizer que os políticos são comentadores. Comentador é uma função editorial. Podem ser jornalistas, economistas, por exemplo. Os políticos, por definição, não são independentes e quando eles vão para a antena estão a passar recados e fazer política. O objetivo deles não é esclarecer, é convencer. Isto é legítimo, mas temos de os ouvir segundo as regras da nossa profissão. Não faz sentido fazer uma entrevista confrontacional com um comentador. Esclareci logo que seria eu a decidir os temas, o poder editorial não pode ser dos políticos. Os políticos têm o direito de ser informados sobre o que vamos falar até para se prepararem, mas não podem ser eles a escolher o que querem ditar, isso é uma perversão instituída.

Falou com Sócrates sobre isto?

Na conversa prévia que tive com José Sócrates expliquei-lhe que se houvesse contradições eu ia explorá-las. Para ele o que foi mais difícil foi ter de aceitar que seria eu a ditar os temas, senão eu não faria aquilo, era claro como água. Limitei-me a ser coerente. No caso de José Sócrates, o que se passou ali foi que ele tinha fragilidades na argumentação que eram por demais evidentes. Foi ele que introduziu a austeridade em Portugal e veio criticá-la. Pode fazê-lo, mas tem que explicar bem porque a trouxe. Havia ali um nível de contradição que não se encontra noutros políticos. Há políticos que depois nem querem dar entrevistas para se protegerem, ele não, estava a expor-se e queria que eu não fizesse perguntas?

Se fosse diretor de informação permitia esses espaços políticos?

Não, aliás tive um que era com o Sócrates e Santana Lopes e acabou no meu mandato. Sugeri ao Paulo Dentinho uma ideia que ele acolheu de se introduzir no livro de estilo uma proibição de jornalistas da RTP aceitarem estas decisões editoriais de pessoas sem carteira profissional, nomeadamente de políticos. É o trabalho do jornalista e uma das funções é a vigilância do sistema político, o chamado jornalismo watchdog.

Na rua é abordado ou insultado por causa destas polémicas?

Curiosamente tenho um grande apoio das pessoas. No café, no supermercado, cumprimentam-me. Até no futebol. Temos que perceber aqui uma coisa sobre as polémicas que só descobri depois. As polémicas das redes sociais são manipuladas. Aliás, o i já fez um trabalho sobre o assunto. Os partidos políticos têm agências de comunicação com miúdos que abrem perfis falsos e inundam as redes sociais e os fóruns. Percebi claramente que a grande polémica nas redes sociais com o José Sócrates foi feita por uma agência de comunicação. E a do Quintanilha também. Sei que os principais clubes de futebol fazem a mesma coisa para tentarem influenciar a opinião. São polémicas fictícias que não são do mundo real.

Pensa num futuro na RTP?

Com certeza que sim. A RTP neste momento não é tutelada pelo governo, mas por uma entidade independente, e tem sido exemplar no respeito pela independência editorial dos jornalistas e pelo seu direito de fazerem as perguntas, escreverem as notícias e apresentarem os gráficos que entendam editorialmente pertinentes.

Como vê o sucesso da CMTV?

A CMTV está a trabalhar bem no seu segmento de mercado. Faz coisas que obviamente a RTP nunca poderia fazer pela sua função de serviço público. Está a marcar muito os canais de notícias por cabo e segue o seu caminho que é legítimo. Quem gosta vê, quem não gosta não vê. Estamos a assistir hoje em dia a uma futebolização dos canais de notícias porque a CMTV explorou muito esse nicho e os outros foram atrás. É interessante que as pessoas protestem que os canais de notícias estão cheios de futebol mas depois só vão ver isso.

Nunca teve um telefonema de um político a insultá-lo?

Nunca lhes dei essa confiança.

Não têm o seu número de telefone?

Que eu saiba, não. Já recebi chamadas quando era diretor por causa de alguma notícia, até me lembro de duas situações em que acho que quem ligou tinha razão e fiz saber isso na redação. Uma foi uma queixa sobre um encontro entre o Ferro Rodrigues e o Tony Blair e a RTP não cobriu, o que devia ter feito. Há certos líderes que não dá para ignorar, como este, o presidente dos EUA, o Papa, a chanceler alemã. O outro protesto foi muito semelhante, foi um encontro entre o Durão Barroso e o Chirac que nós não demos. As outras situações eram tentativas de condicionamento.

Quem é o seu jogador de ténis preferido?

Nadal, porque é um jogador que nunca desiste. Nunca dá nenhum ponto por perdido e nesse sentido até me faz lembrar um pouco o Ayrton Senna, que era um automobilista que dava o máximo em cada momento. Não fazia gestão de esforço e até se prejudicou por causa disso. O Nadal faz a mesma coisa, não tem um pensamento calculista.

Como é o seu dia-a-dia?

Acordo pelas 8h, 8h30, tomo banho e o pequeno-almoço e vou escrever. Depois almoço, por vezes ainda escrevo mais um bocadinho, outras não. Vou para a RTP e volto para casa. Se estou de folga, escrevo até às 20h mas aconteça o que acontecer depois dessa hora não escrevo mais. Fiz isso com o meu primeiro romance e dei-me mal, não conseguia dormir, a minha vida ficou um caos. Assim, tenho tempo para perder o ritmo e dormir normalmente. No meio disto tudo faço pausas, vou ver as notícias. Não sou capaz de trabalhar de seguida, nem sequer duas horas. Já na faculdade era assim. Trabalho, consulto emails. Trabalho mais um bocado, vou lá abaixo fazer um chá. Ou vou ao supermercado, ou combino um jogo de ténis e tiro duas horas, ou vou bater uns ferros de golfe. Às vezes também vou para a varanda apanhar sol. Não consigo estar persistentemente a trabalhar. A minha mulher por exemplo consegue.

Não bebe ou fuma?

Bebo um copo de vinho tinto ao jantar. Uma vez por semana, normalmente ao fim de semana, bebo um bocadinho de whisky acompanhado de chocolate. Gosto da combinação. Whisky puro malte sem gelo, não gosto do blended. Isso fica para o fim de semana. De segunda a sexta faço dieta, como cada vez mais peixe, menos carne ou até vegetarianos como seitan e tofu. Também não tenho preconceitos em relação à comida.