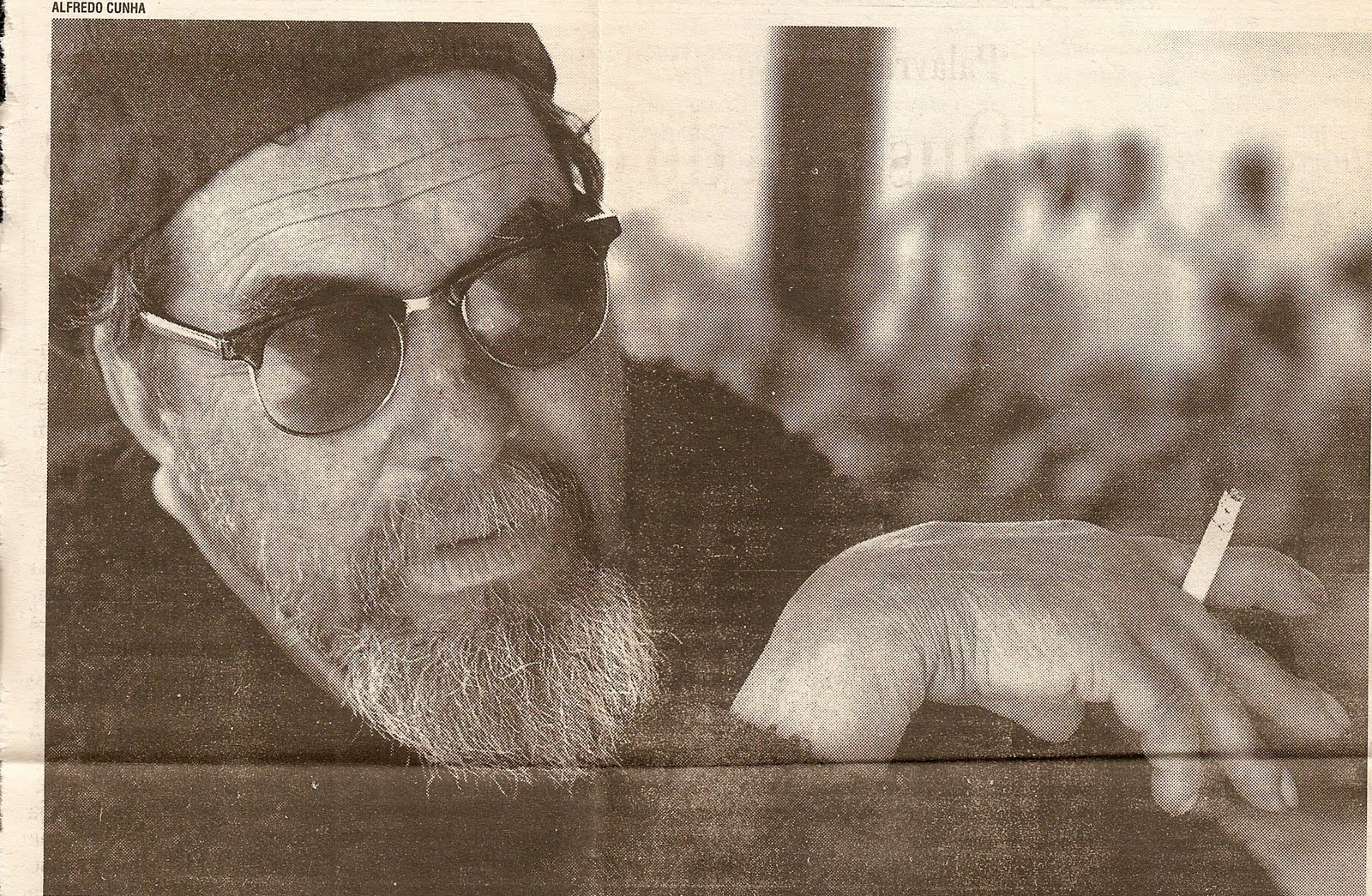

Quem espaçava o tempo pelas ruas de Braga até há duas décadas, habituou-se a esse vulto que raspava todos os finais possíveis como se fossem começos, terá guardado a imagem da sua mansa assombração, a do mendigo que assobiava de cor árias inteiras. Um amolador do desânimo, que nasceu por lá, em 1940, e viria a morrer atropelado naquelas ruas 60 anos depois. Deixou dispersos pelos “ventos nocturnos sem domicílio” versos e apontamentos, numa obra que não maçava ninguém, que vinha amarfanhada nos bolsos, e da qual ficaram alguns papéis, bilhetes e postais. Depois da primeira infância em Torre de Dona Chama, aos nove anos foi levado para Moçambique. Primeiro Tete, depois Quelimane. A guerra não lhe dizia puto, e meteu-se em sarilhos depois de ter sido incorporado no Contingente Geral em Boane. Desertou, mas foi apanhado ao segundo dia de fuga. Esteve dois anos a aguardar julgamento, e foi submetido a torturas, acabando finalmente condenado a 15 meses, acusado de extravio de bens militares: um cinto e um bivaque. Cursou jornalismo, deu aulas em várias escolas e ainda se casou com uma nativa, de quem teve duas filhas. Apoiante da FRELIMO, viria a abandonar o país desiludido com a situação política, empurrado pelo desejo de garantir às filhas uma vida melhor. Regressaria a Portugal em 1983, e, depois de uma série de desastres, começando pelo divórcio dos pais, a morte de um e do outro, seguindo-se o seu próprio divórcio, fez do copo o seu poleiro, e, nos intervalos, foi subindo na hierarquia dos tunantes. Quem mais beneficiou foi o seu estilo, o de um homem que se aquecia com o fogo que “só a minha/ respiração ateia”. (“Chamem-lhes estilo; digam/ que tão cultivada/ parcela do mundo/ por certo o inclui;/ que os rios nascidos/ a montante do poema,/ irrigando-o, cantantes,/ se me engolfarão nas pupilas/ mas, na empena, cesse/ o vento narrador.”)

Dono de uma lucidez de “voz corrente”, “linguagem pedestre”, vida ensaiada, “da aleta ao lábio”, contou com a admiração de Herberto Helder, que se mobilizou para que a sua obra poética fosse reunida na Assírio & Alvim, num opúsculo formidável que recuperou o título do seu segundo livro “A Noite Dividida”. Era a obra de um espantoso poeta menor que teve o talento de devolver a Portugal a condição de um país imaginário, “a assinar, ao fundo, os dias em branco”. Isto quando o país ganhava todos os vícios da pressa, e se deslumbrava por lhe virem falar de projectos de desforra da sua eterna menoridade, a de país menino (Cesariny), preparando-o para tomar parte nas corridas, armado em galgo. Vieram-nos com as apostas, fantasias estrangeiras, endividaram-nos, e logo se rifaram os mitos e se encheu de vergonha a cultura popular, só nos restando os sonhos pop e as ficções mais mesquinhas.

Depois de “Uma Pedra ao Lado da Evidência” (2000), uma antologia que saiu na entretanto extinta Campo das Letras, com selo das Quasi Edições, foi publicado “Albas” (2003), uma recolha imprescindível de apontamentos, notas diarísticas do poeta, que, desde então, tem andado esquecido, atropelado anualmente por astros inconsequentes num céu demasiado baixo e em cujas luzes nem se consegue acender um cigarro. Felizmente, acaba de ser publicada uma nova recolha antológica da sua obra, sob o título “Todas as noites me despeço” (Opera Omnia), num breve volume que, beneficiando de um extremo cuidado em termos gráficos, perde por não ser antecedido de uma nota mais desenvolvida, até para situar o leitor que, numa primeira abordagem nem percebe se está diante de uma recolha de inéditos ou de uma antologia, sendo uma oportunidade perdida para se fazer por fim justiça a uma das figuras de maior nobreza no panorama das nossas letras, marcando um ritmo próprio e que merece ser salvo pela exemplaridade e força da sua “blasfémia privada”.

Há uma exigência que nos faz desde logo uma obra que vira costas a tudo o que surja engalanado, de peito cheio, altissonante. Aqui, toma-se a poesia como virtude mandrana, um registo cujo pulso é tomado entre aquilo que vacila (“vacilando” é o título do segundo dos poemas desta recolha), a atenção que tropeça, trôpega, solta um soluço, descobre mais qualquer coisa no seu eco, vira-se, apanha o seu reflexo, espanta-se consigo própria, belisca-se, dá por si ébria, nota como “Bêbado/ o seu ombro/ ilumina as esquinas”. Mais um bocado e já se olha, dá pelo próprio rasto, “arrasta em copo/ pelo silêncio inquebrável”, e remata, num esplendor lamentoso: “ninguém vê a santidade desse/ halo do hálito.” Podia ir mais longe, desfiar o ócio, mas o que lhe importa está ali, e é também determinante o vigor furtivo, não dar uma de “fumador embalsamado vivo” (Jean Cocteau), mas ir-se sempre desta para melhor, num abandono radiante. Apanhamo-lo de saída, ao poeta. Deixa-nos um desenho na cinza. Os seus livros antologiam as despedidas. Encanta-nos a sua deserção, o não deixar-nos mais que um vislumbre. E, como se apertasse o casaco, da língua dá-nos uma outra ideia, o seu rigor avesso parece ser o que o impede de enregelar. Tem muito pouco, o poeta. A correnteza das suas impressões, mais suaves ou aflitivas, essas “suspensões” que alcança, são os seus trunfos – “o poeta joga com o seu fluido de través e possui somente os mais frágeis dos meios de convicção” (Cocteau, a bisar). Essa minguada operação, diz-nos tudo o que há a saber de um ofício que não desperdiça uma linha, procura não falhar um respiro.

Há aqui uma intimidade grande com o sol, com as simples graças, “flores para a mesa,/ com o odor da certeza/ de água, vinho e pão”. Nesta poesia o país surge refeito na sua graça provinciana, em que a medida humana faz colapsar o mundo, e mesmo o poeta surge-nos como esse que não perde de vista a infância, que deseja que o chão que pisa “seja enfim permeável/ a todas as sombras”, esse que conta com a cumplicidade “entre o meu anjo da guarda e minha mãe”, e assim formula esta prece: “espero que na velhice retorne, ilesa, a infância”. A leitura de alguns destes versos ganha outra ênfase se lidos na rua, de preferência com uma escola por perto, com o bulício dos putos no recreio. Mas por estes dias, quando a própria infância parece estar de quarentena, talvez uma das homenagens que melhor a recriam seja “Jogos de Crianças”, de Bruegel, uma pintura que é um compêndio, uma enciclopédia ilustrada dos jogos com que a infância toma lições da própria sombra, lança a pedra, põe-se a “urinar alegremente para a lua”. Nessa vibrante refracção do que é a escola da gandaia, foram identificados na pintura cerca de oitenta jogos, e os miúdos aparecem absorvidos, com a mesma seriedade, ou até mais, do que põem os adultos nas suas tarefas e obrigações inadiáveis. E se quando falamos de literatura, como nos diz Claudio Magris, a irresponsabilidade é o nome do jogo… Vale a pena lembrar o poema em que Manoel de Barros conta como foi, aos treze anos, mostrar o seu primeiro verso à mãe, como menina que aparece menstruada, e a reacção dela revirou o aviso solene que se faz nas alturas em que se pretende expulsar alguém da sua infância: “Agora você vai ter que assumir as suas/ irresponsabilidades.” Aí está a disciplina de pôr as coisas do avesso, mas, como frisa Magris, o verdadeiro jogo é uma coisa muito séria: “as crianças sabem-no melhor que ninguém, que ao jogar aos polícias e ladrões estão conscientes da ficção, mas entregam-se-lhe com uma seriedade e uma paixão que raras vezes irão adoptar mais tarde nas ficções aparentemente reais das suas actividades de adultos”. E isto diferencia os grandes poetas, esta suprema audácia que expande as suas ficções, desenraizando a realidade, denunciando-a na sua sobranceria, essa que a sociedade nos força a engolir como o prato da sopa. Do outro lado, temos esses jogos áridos e estéreis em que se comprazem amiúde os literatos, numa “aridez mascarada pelas palavras que celebram sentimentos, quase como uma arrogante autorização para não participar no calor da vida durante o próprio acto em que esta é cantada”. E depois, no que toca ao génio, como se sabe, ao seu modo de correr atrás e à frente dos sentidos, a sociedade vai-lhe chamando depravação. Cocteau lembra que “o génio releva de um juízo de milagre”, e acrescenta que, na melhor das hipóteses, “a sociedade deixa-o viver”, mas que não o leva a sério.

Sempre no registo de um voo baixo, cessante, à canção que Sebastião Alba vai urdindo, guiando-se “por sinais e anjos desviados”, assentaria bem, à laia de receita, aquilo que escreveu Anna Akhamatova, esse corte com os áureos motivos: “Não me interessam as hostes das odes/ Nem o encanto das fantasias elegíacas./ Quanto a mim, nos versos tudo deve ser a despropósito,/ Não ao modo das outras pessoas.// Se soubésseis de que porcarias/ Crescem os versos sem terem vergonha,/ Qual pampilho marelo nas cercas,/ Qual bardana ou celga-brava.// Grito irritado, cheiro do pez fresco,/ Misterioso bolor na parede…/ E já soa o verso, fogoso, terno,/ Para vossa alegria, e minha.” (Tradução de Joaquim Manuel Magalhães e Vadim Dmitriev.) Ecoando a seu jeito estes versos, Alba regista: “Escrevo com saliva/ e a fuligem da noite/ no meio de mobília/ inarredável (…)”.

Esta poesia inscreve-se nessa longa tradição dessas figuras que estendem os limites da infância para lá do aceitável, homens que, de tão sós, “despovoam” as cidades, ao ponto de os miúdos fazerem deles alvos, apedrejando-os, num jogo cruel que eles sabem aceitar. Vão plantando por aí os seus “ossos ilegíveis”, sussurrando, por entre intervalos do vento, “a memória dos gregos”, como qualquer pássaro faz ninho. Faz parte do trato, esse perigo aceite de se ser tomado por um girolas, ser motivo de troça… De resto, e se por aqui não vamos juntar-nos às hostes das odes, nem à entronização das elegias, o que fica é uma épica bem escandida, muito chã, “Palavras, cascalho desabrido/ que em cada manhã, suspirando,/ realinho nos canteiros/ e que, sem fé, sagro/ de cal idílica.” É uma arte de se lavrar o mutismo entre coisas de nada, disparos da atenção, fulgurante ali, calmoso logo depois, um sentimento de si disperso pelos dias, uma paixão dos derrotados, a condição miúda que não liga meia à História, esquiva-se, faz de tudo um recreio, escoa a melodia das ruas, divide-se miudamente, numa série de jogos.

Sebastião Alba é um desses rapsodos que se confundem com os alvos da sua atenção. Não pode cantar sem se lhes ligar. E, na sua formidável discrição, entretece o seu exemplo cantante, o de uma espécie que fascinou Eliot Weinberger, que lhe dedica algumas páginas no livro “Uma Coisa Elementar”, editado recentemente pela Bazarov. “A carriça é um passarinho. Come só uns grãos; faz ninho num só ramo; não consegue voar longe; ocupa pouco espaço e não faz mal nenhum. Tem penas pardacentas; não tem utilidade nenhuma à humanidade, mas também a carriça recebe a força da vida. Os patos e os gansos conseguem voar até às nuvens, mas as flechas derrubam-nos por serem carnudos. Os guarda-rios e os pavões morrem pela beleza das penas. O falcão é feroz, mas mantêm-no preso mantêm-no preso a uma corrente; o papagaio é inteligente, mas aprisionam-no numa gaiola, onde o obrigam a repetir as palavras do dono. Só a pequena carriça, inútil e enjeitada, é livre”, conclui Weiberger.

E nesta evocação recolhemos, não só uma espécie de moral anotada nas margens de um dicionário de pássaros, mas algo como uma noção mais geral, um elogio do discernimento desses seres esquivos, que parecem feitos de atenção ao mundo e, no entanto, evitam a atenção do mundo. “O que, luminescente, acode/ à superfície do papel, não o revelam: de cócoras, foram/ por demais jovens para as solenes advertências,/ e invisíveis como sombras sem orla”, escreve Alba no poema cujo título é “Os escribas”. E logo na página seguinte, outro poema arranca com estes versos: “Gosto dos amigos/ que modelam a vida/ sem interferir muito;/ os que apenas circulam/ no hálito da fala/ e apõem, de leve, um desenho às coisas.” Na página do lado, insiste na mesma ideia, debaixo do título “Fim de poema”: “Para que nem tudo vos seja sonegado,/ cultivai a surdina./ Eu fico em surdina./ Em surdina aparo/ os utensílios,/ em surdina me preparo/ para morrer./ Amo, chut!, em surdina;/ a minha vida,/ nesga entre dois ponteiros, fecha-se/ em surdina.” Aí o temos, como se vê, um trovador-carriça. Alguém que se assume “súbdito só de quem não reina”. Alguém que louva os animais, que nos diz que “há, entre mim e eles, uma funda/ relação de videntes”, que fala em convívio, e diz que o seu ar inicial, aquele que não atina com o vácuo da cidade, vem “dos meus pulmões arborescentes”. Adianta que na água dessa página, se cruzam, saudando-se o “Beagle” e a Arca de Noé. Leia-se, ciência e mito, certeza e fé.

Este que tão propriamente, quando escreve, se descalça, ilumina o modo como a virtude poética se confunde com o próprio acto, e faz-se mestre de um curso que vai tendo, a jusante, empertigados discípulos, esticando loas, embraiando odes, indo mundo afora, pelas índias da parvalheira, a inventarem-se gurus copiando gestos tão naturais como o de um tipo se espreguiçar ou cofiar a barba, coçando a alma. Este “escriba moroso, aquém/ da rede mosquiteira,/ com um pôr do sol/ irresolúvel, no Índico,// e telhados sob a chuva;/ sob os telhados, nós/ olhando as sebes/ e, sob as sebes, sapos.”

Com tantos praticantes do haiku, nessa apropriação turística de uma forma poética, é curioso como Alba parece ser o único entre nós a quem é plausível imaginar que Bashô se incomodasse por vê-lo levantar-se, e lhe dissesse: “é muito cedo, fica mais um pouco, ainda há vinho na garrafa”. Pois Alba sabia salvar palavras até dessas atiradas à vala comum dos sentidos, essas que se transformam em baba de estarem sempre na boca. Sabia levantá-las de um qualquer dicionário no inferno, sabia o tempo que leva o poema a apurar, a abrir-se em perfume, numa imagem. Como acontece na flor. “Vê”, diz-nos ele sobre as palavras: “não suportam a beleza/ que as circundam, abismam-se/ em seu ridículo.”

É preciso saber muito da poda para se tocar uma intuição tão profunda. E este sentido de que é preciso deixar as palavras virem “à tona da claridade” é um saber que estabelece esse halo do hálito de uma tão ancestral convivência, de tal modo que em vez de nos falar de um ódio, ou sequer de uma angústia por sentir que “quase tudo em mim é obra alheia”, aquilo de que se diz atravessado é por “um amor ressentido”. E isto é decisivo, esta inteligência partilhada, essa confiança de andar na rua numa alegria que de fora é vista como a farra de um só, mas que, por dentro, é o entusiasmo de estar reunido ao seu eterno bando, encorajado por todos os seus predecessores. É esse o título de um dos mais espantosos poemas desta recolha. “Descerei onde o caminho começa,/ e as suas pegadas soçobraram;/ pelos desvios do rio, pelo fundo/ em que a água lhes atravessa,/límpida, a memória;/ na senda dos animais bravios/ ainda fascinados/ pela sua forma repetida numa nuvem;/ de montanhas quase rasteiras/ na projecção/ das sombras deles até aos cumes (…)”

Este é um livro que torna clara a noção de que a verdadeira poesia se escreve contra a poesia, como insistia Michaux. Sebastião Alba diz-nos que se move nos bastidores da poesia, “e coro se de leve a escuto”. É este embaraço que é crucial, para revolver as escórias das quais crescem esses versos sem vergonha que traçam a linha entre o recreio e esses tristes pagodes onde se juntam os literatos para, numa espécie de negativo da infância, se revezarem nos seus áridos e estéreis jogos.

Daí que, nos nossos dias, o ambiente social à volta da poesia tresande a essa forma de desespero de um bando de adultos tentando resgatar uma aventura perdida, e resvalando numa noite há muito consumida, comportando-se como adolescentes nervosos e boçais, sem a dignidade da velhice nem a fulgurante expansividade da juventude. Assim, cada relâmpago que se rasga na paisagem, em vez de os varar, mais os ensombrece. Incapazes de deslocarem o horizonte, dispõem-se à volta de mesas, bebem e definham, mas falta-lhes até esse talento ressentido que permite copiar à vista o horizonte, consolando-se com este jogo que torna tão cúmplices os velhos e as crianças. Enquanto estas jogam à macaca ou se perseguem, aos berros, estes consolam-se num convívio silente: “Vai./ Deixa-me um só naipe/ de sombras,/ meu atalho com vespas/ já ocas// e as cópias que, da imaginação,/ tombam no solo.”