Comecemos por uma questão de bom uso. Chega aquele dia em que se está diante de um escritor maior, um incontornável marco da nossa modernidade literária, uma obra absolutamente marcante, de superior qualidade literária e eis que… as palavras justas não nos convêm ou, melhor, desapetecem-nos. Os imoderados, os praticantes do qualificativo excessivo, quando não piedoso, os viciados do elogio fácil, os escovadores da literatura – em suma, os gastadores das palavras trivializaram o excepcional. Tudo carrega as suas consequências.

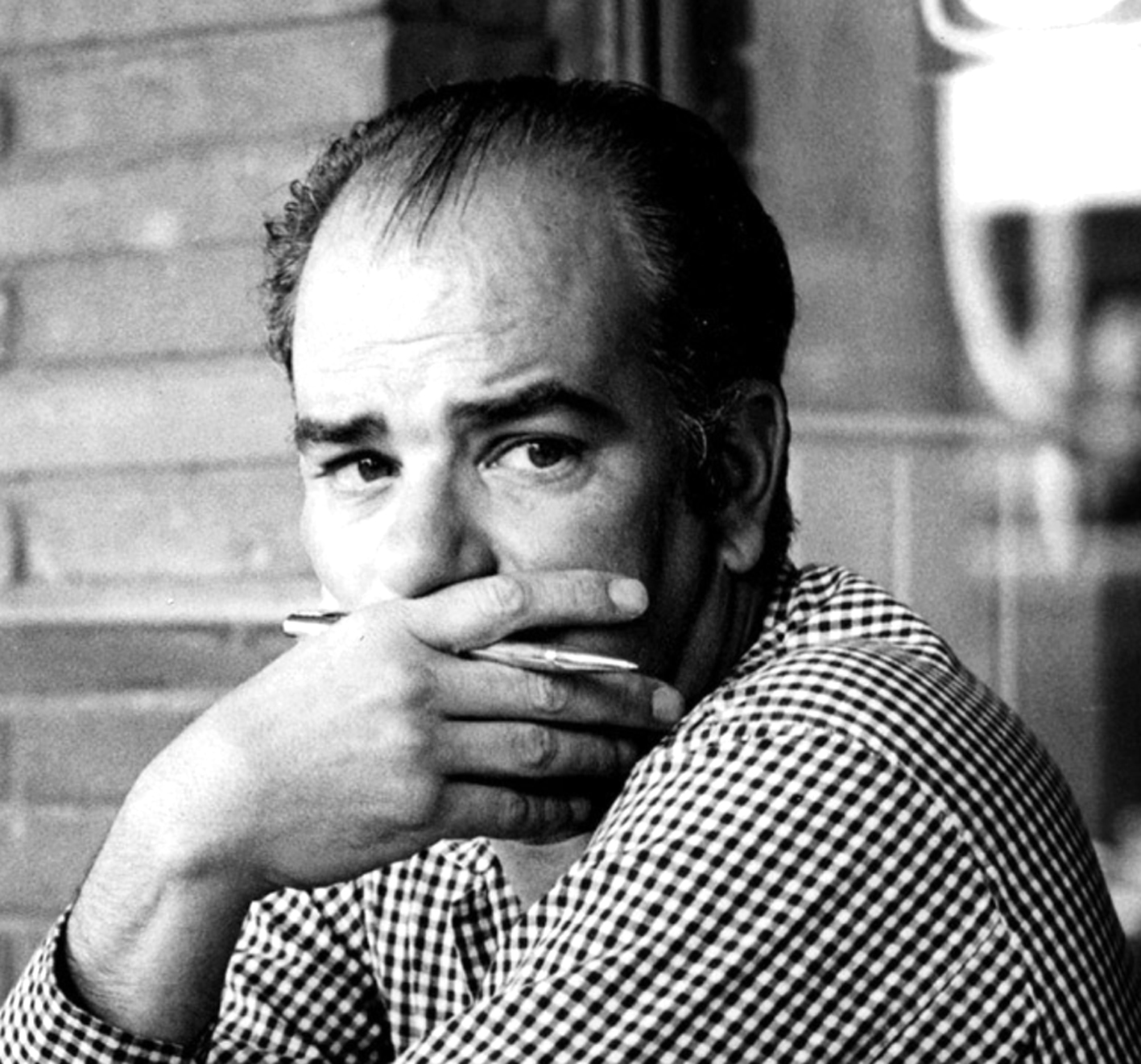

Nuno Bragança (1929-1985) foi um invulgar. Morreu com escassos 56 anos e tinha a duplicidade que ensarilha as coisas e torna interessantes certas existências. De contacto difícil, áspero, violento mesmo, conseguia ser uma presença serena, sedutora e afectuosa; alheado do quotidiano e das pessoas, estava profundamente atento ao outro; era um católico resistente e um boémio; próximo das coisas do céu, foi íntimo do inferno; discreto, tímido e arrojado, com uma propensão para se mover na órbita do desafio, tanto assim que se envolveu no activismo político arriscado e perseguido; exuberante, expansivo, conseguia ser secreto. Os que o conheceram de perto sublinham o seu lado vendado. Mas havia coisas de que nunca fez segredo: a prática do boxe e da caça submarina.

Ele é a carta extraviada de um baralho familiar com tudo o que compete: naipes, reis, rainhas, duques – o 3.º de Lafões, em cuja Casa nasce. Por incomodidade, por desajuste, desacerto, indignação. Como se no seu sangue real tivesse sido injectado um preparado destinado a activar a consciência das injustiças sociais, dos abusos de poder que o conduziriam à linha do afrontamento social. A ironia ferina e construtora viria depois. O Ás bateu-o logo ao primeiro lance ficcional, ao publicar, em 1969, “A Noite e o Riso”. E impressionou. Foi lançado na mítica Moraes no exacto dia em que se apresentava a público o romance “Maina Mendes”, de Maria Velho da Costa, que logo teve a sensação de que melhor seria não ter vindo a jogo. Nuno Bragança jogava com o baralho todo: estrutura, linguagem, qualidade imagética. Apanhada de surpresa, e perante a vitalidade de um tal livro, a sua novidade extraordinária, a fuga aos cânones do género, a experimentação formal, ficou aterrada, chegando mesmo a temer ter produzido apenas uma “sub-agustinada”, um livro menor. Não era o caso. Haveriam, aliás, os dois autores de emparceirar numa cumplicidade que envolvia leitura recíproca de inéditos (de lápis incomplacente na mão), críticas rápidas e certeiras, jogos ficcionais.

O estatuto especial de “A Noite e o Riso” determinava-o aquela característica da ficção romanesca que a torna capaz de engendrar criaturas que, num só lance, reconfiguram a lei e a suprimem. Outros trunfos haveriam de seguir-se: “Directa” (1977), “Square Tolstoi” (1981), os contos de “Estação” (1984). Há que somar ainda os póstumos “Do fim do mundo” e “A morte da perdiz” (um divertimento radiofónico) – tudo regado a humor ácido e desconcertante, segundo um originalíssimo sistema de rega, cuja técnica não terá aprendido no curso de Agronomia que começou por frequentar. Cedo fez da caneta de tinta permanente e da folha de papel as suas alfaias, em que pegava logo pelas 5 da manhã.

Com este primeiro livro não vinha romper o autor espaço para um nome. Nuno Bragança era já um nome bem conhecido da intelectualidade portuguesa. Os seus primeiros textos literários foram publicados, no final da década de 50, no jornal "Encontro", o órgão da JUC – Juventude Universitária Católica. É nesse contexto que integra o chamado movimento do catolicismo progressista, ao lado de nomes com João Bénard da Costa, António Alçada Baptista ou Pedro Tamen, e ajuda a fundar a revista “O Tempo e o Modo”.

Da estirpe dos contestatários, dos desempoeirados, do berço aristocrata Nuno Bragança fez literatura com indisciplinado zelo e graus diferentes de desalinho. Lê-se logo numa das páginas iniciais do romance de estreia, que se assume como confessional e mesmo autobiográfico: “Orçava a minha idade pelos seis anos quando foi mobilizada para cuidar da minha Moral a tia de mais vetusto entusiasmo que encontrar se pode. […] Tendo aprendido que coçar-se entre as pernas é sintoma de masculinidade (porque não havia macho humano adulto por mim visto que não o fizesse, pensativamente) lancei dedos a tal gesto para impressionar a minha tia, mas ela não gostou”. Da etiqueta, das convenções sociais e das falas da boa sociedade, dos seus tiques verbais, apropriados a um parodiável léxico, fez riso e mofa. E das caçadas, típicas da classe, jogo literário, “o todo jogo das fintas que a lebre-eu multiplicará para cansar-me eu galgo. Contudo”. Com a modalidade pretendia “abocanhar” aquilo que resiste a ser dito.

Congenitamente avesso à mansidão da literatura fácil e servil, Nuno Manuel Maria Caupers de Bragança é o fruto improvável da copada árvore do surrealismo, à qual acrescentou força e diversidade. Quem lhe tenha metido o dente, não esquece a espessura da polpa, adoçada a golpes de humor, as incisões fulgurantes, a frescura brincada, o gozo bravo e perturbante de a saborear, os grumos nocturnos, a sua qualidade nobre de “contra-palavra”. Vistosa, exuberante mesmo, a sua prosa é uma espécie de concentrado de mistura inesperada: noite e riso, na sua forma mais aberta, a gargalhada (quase sempre impenitente), ou mais contida. De um polo a outro, a transição é sempre rápida, desenvolta. Com Nuno Bragança os possíveis do humor – a erguer-se, lúcido, face ao desconchavo e ao absurdo do mundo – conheciam um substancial alargamento.

Definiu-se como “um prático de escrever” – um hábil e consequente prático – mas os seus leitores mais constantes sabem que ele é “U OMÂI QE DAVA PULUS” (“aliás, 1 omãi ou 1 oh Mãe!”). Pulos e dos GRÃDES. Tantos deu que saiu pelo “tôpu” ou por cima, transitoriamente. Até perceber que “Só há saída pelo fundo”, segundo a lição que recolheu do poeta e amigo Cristovam Pavia. Não se trata de uma mera flexibilidade de movimentos ou um inócuo exercício ginasticante. O salto é a expressão de uma inquietude que o levará a sair de casa para se buscar a si mesmo. Dá assim as costas aos valores da formalidade e da seriedade, ao potencial tóxico das boas intenções, à Ordem falsa, mas não bate com a porta na cara dos vários “tios” da nossa história literária e cultural. Mesmo porque, e como escreve neste romance: “Não existe hipótese de criação artística madura sem a preexistência de uma tradição aumentadora. O escritor português do século XX, segunda metade, deve saber mergulhar na tradição e logo de seguida regressar à superfície, vivo.”

O seu insubmisso e tão aclamado romance “A Noite e o Riso”, com uma estranha estrutura, não foi a estafada pedra no charco na ficção que então se publicava entre nós: foi o pedregulho que fez secar mais e mais o rio neo-realista. Fez estrondo e mossa na “rapaziada literata”. Foi um estímulo para os neurónios de uma sociedade em mudança, espécie de destrava-Língua, ainda muito obediente à gramatica tradicional, presa às regras do bom uso e do bem escrever, às metáforas de enfeitar, solicitados pelos modelos convencionais, pelos formatos exaustos da literatura da época, sujeita ainda a recaídas de sentimentalidade moralista. Nuno Bragança solta a Língua, desformaliza a dição, coloca-se rente à fala. Manuel Gusmão, no prefácio que acompanha esta edição comemorativa, sublinha que se trata de “uma festa de prosa solta, linguagem ágil que contribui para retirar ao mais os paramentos metafísicos, sem lhe retirar o mais.”

“Criado embora entre hálitos de faisão, cedo me especializei na arte de estender os braços. Dia após dia os mais laboriosos, cansativos forcejos projectavam meus membros anteriores em-frentemente. E isto assim até que perdi as mãos de vista.” Eis o arranque de “A Noite e o Riso”, centrado num universo essencialmente lisboeta, marginal ou nocturno, condensado numa certa boémia urbana. Mais do que um enquadramento social, é um índice de rumos e perspectivas de análise. Aqui se define um espaço físico, social e mental, que há-de revelar-se demasiado acanhado para o herói, cujos braços, ou a arte de os estender, o empurram para fora de casa, do pardo casarão que é o Colégio, para fora de si mesmo.