Do pouco que de poético, mais nutritivo, animoso, por cá se faz, no desmazelo em que a coisa geralmente se deixa levar, como um paciente semi-desperto arrastado numa maca, colhendo ao acaso ervas, fumando-as sabe-se lá com que preparos e num efeito odorífero por vezes agastante para a garganta, noutras reconciliador, o que pode ser mais encorajador do que ser-se assestado de um golpe inesperado, e que venha sem aviso nenhum, de uma mão que nem sabíamos estar em jogo? Isto passa-se amiúde entre nós. E é o que aconselha a que, mesmo quem mais se queixa, deixe um olho aberto, para que o fio de baba não ajude a espapaçar-lhe o queixo. Assim, enquanto a nobreza edita a sopa requentada do anafado romantismo que rebola até este lado da península à boleia de ventos que sopram por baixo das saias cingidas pelo luto, tão dedicadas a uns maridos que estão como mortos, cabe a uns manirrotos atirar sobre a mesa essas divisas fora de circulação que vêm baralhar um pouco a bolsa de valores líricos. E é assim que damos com uma antologia do poeta norte-americano Jack Gilbert, um que, como bom tunante, já fora visto por aí, em pensões rascas, nas hospedarias desses leitores que gostam de álcoois vivos, misturas, das pequenas farras que vão vivendo do contrabando. Deixem-me Ser Ambos assinala o “pontapé de saída” de um selo que, para já, para já, prefere a distinção do anonimato. Apruma-se aquele ar de mistério, diz-se que quem sai à rua é um bando, do quê logo se verá. Mas, no tocante a primeiras impressões, esta DeStrauss tem ao menos o desenjoo de um português com umas peladas, ameaçando com funambulismos fonéticos, sem aquele ar de grande coisa, de cheguem para lá que vamos plantar-vos cometas no jardim. Já é bom. E se os aspectos gráficos, materiais da edição se diluem perfeitamente para compor uma gramática própria, firme, de quem sabe coser num arremedo o vir aos tropeços por este mundo estranho, há aqui umas notas, sendo certo que muitas vezes também “os anjos estão errados”. É que, sem se saber exactamente quem fez o quê, além do apuro com cheiro de tipografia antiga da paginação de Bruno Inácio, e dos tradutores, Leonor Castro Nunes e Marcos Pereira, mais não se sabe. E não é certo nem se vai lá pelo cheiro perceber quem rebuscou a nota prefacial, que umas vezes tem graça, outras acerta, outras descamba numa entoação rezinga servindo-se do poeta antologiado como se pusesse um arnês no fantasma e se servisse dele como aríete para vir ameaçar as portas do reino. Assim, entre o embalo da homenagem ao que há de mais diáfano, cedo se recai na soberba, essa forma de ir apontando a gangrena de um dedo, de um pé, de uma perna, levantando mais e mais as calças, para acabar esfacelando o paciente até ele não ter escolha senão encomendar a sua alma. Percebe-se que quem nos quis dar a ler um poeta que dispensou os louros logo após a estreia, dando-se ao luxo de deixar que passassem vinte anos até voltar a publicar, está com ganas de fazer o tipo de ajustes de contas que só se fazem em motu próprio. Isto identifica uma petulância de uma geração que já nasceu de toga, e que ainda nem largara as fraldas já se dava ares, apontando vagamente o seu desprezo face a uma massa informe, são estes miúdos que exibem a sua impaciência como se estivessem ébrios da sua juventude, orgulhosos das suas odisseias pelo bairro, ciscando as esquinas, e ameaçando a regularidade dos dias com o seu ânimo de fundamentalistas que, apesar da relutância, não saem de casa sem o colete de explosivos.

É bem o retrato de uma forma de cinismo quando à juventude apenas cabe essa forma de insolvência, essa euforia de se reunir nos instantes de alheamento e chamar a isso um exílio, o sentimento de se arrastar um mundo como quem vai chutando uma pedra, e com ela a sua identidade fugidia, “feita de misturas, de subtracções e de elisões”. Tudo isso é um modo, afinal, de se embaciar numa ausência presunçosa como nos outros há essa ânsia que os leva a fazer de tudo para serem notados – um virar do avesso a vaidade, numa armação de gestos para esquivar-se, regressando à última, para desafiar para um duelo a meia sombra da época já sem dignidade ou paciência para defender a sua honra. Depois é o que se sabe. A esta atitude beligerante, a todo o seu vigor feito de andar de dedo em riste, sempre com recriminações, falta cruelmente a invenção, a fantasia imprevisível e até a ironia que atarda e engrossa a desanca. Ficamos, pois, condenados a ter como juízes uns que entram muito imberbes, muito a galope nos seus gatafunhos, com uma cultura sem grandes alicerces, mas sempre de nariz torcido, medalhados por umas aventuras vividas lá nos seus delírios rabiscados a meia luz, meia garrafa, mas tão convictos. Esses jovens glorificados pela sua alta opinião de si mesmos, baixando o lenço ou a máscara para soltar um escarro, e se esquivam a dar provas, vivendo na recordação de um passado que é segundo o jeito com que bateram com a cabeça, arrastando um sonho do futuro como se fora um projecto grandioso, nunca interessados em formar nas linhas do presente. E isto é o que se oferece dizer sobre um prefácio que começa com uns galanteios de homenagem e depois ganha confiança, já não se importa com sujar os papéis, descalça-se e, entre um buraco nas peúgas, exibe o dedão, girando como se coçasse o ar do tempo.

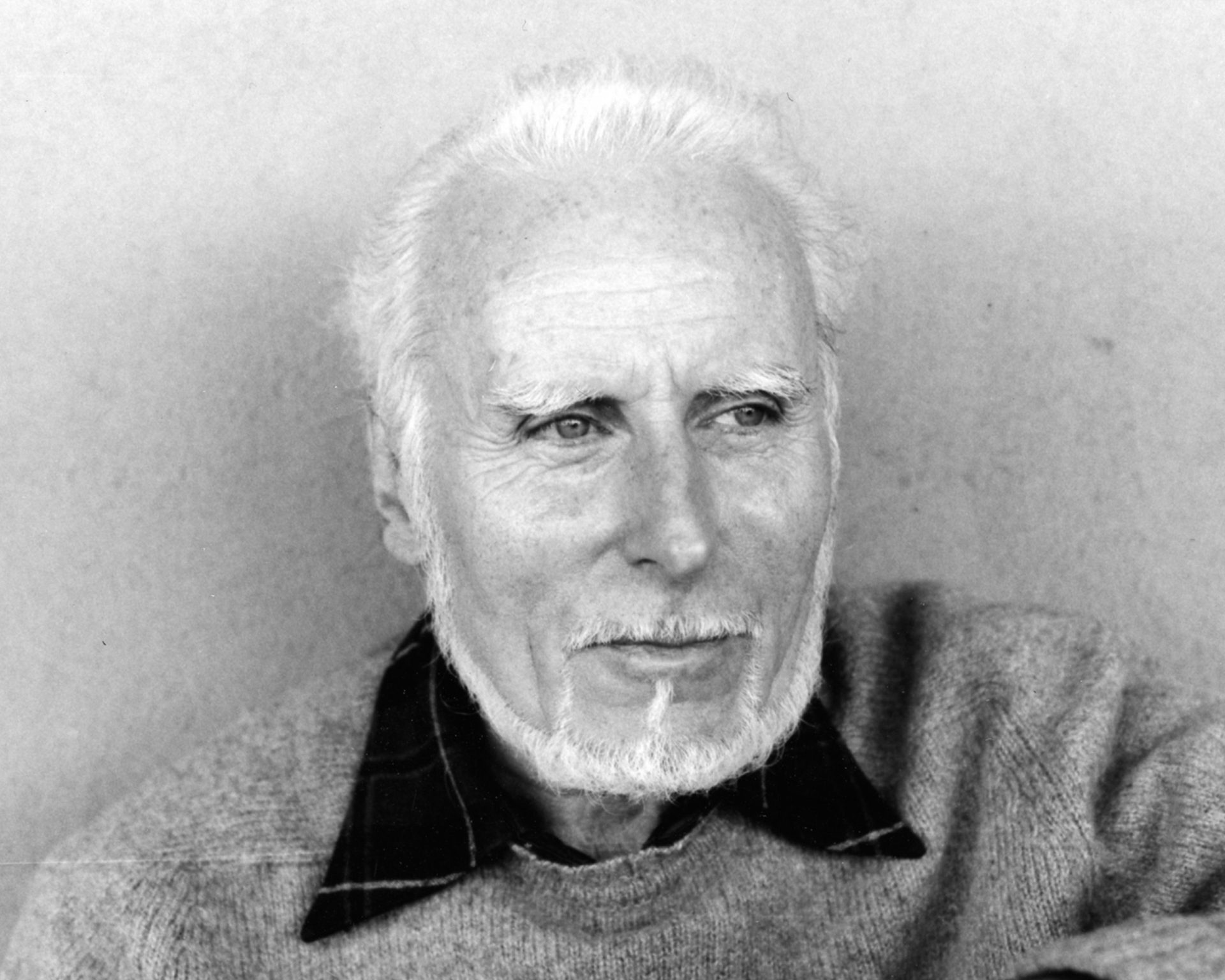

O curioso é como isto não é inteiramente dissonante face ao sóbrio e um tanto rude encanto da edição, nem com a tradução que é esforçada, que deixa por todo o lado marcas de dedadas, da tinta que se esborratou, desse ler, escovando os versos a contrapelo, porque Gilbert surge-nos em português meio abespinhado, com a sua graça de astro caído e com as pontas encardidas. Na apresentação do poeta encontramos decalques da nota crítica que acompanha a entrevista da Paris Review, a qual não merece mais que uma alusão, e depois é aquele tom enfadado de quem despenteia factos biográficos, de quem tem pressa em assegurar que leva o poeta em ombros, quem partilhou com ele o banco de jardim por algumas noites, e é com essa familiaridade, a de um sobrinho que faz avisos ao leitor, falando na exigência espantosa do tio, espantosa face a este “histérico enfezado séc. XXI”. E é assim, com patético estrondo, que a nota de apresentação, não assinada, nos garante que esta é uma poesia “de quem resistiu ao ímpeto do amor-diegético e ao surgimento do homem-designer”. Também nos garante que nada aqui corre por conta do glamour e, muito menos, do “confessionalismo escatológico a que estamos habituados”. Abram-se alas, então, para outro manifesto a coberto da marginália: “E conscientes do que evidenciamos há que peripateticamente contornar vezes sem conta a vala aberta e declarar que não parece ser a intenção autoral, ou a nossa, a de introduzir mais um minúsculo acrescento à velha crónica que leva o poético, o discurso, a palavra e as ferramentas circundantes à sacralização exaltada, ao órfico humanizante.” É curioso como é sempre de quem pretende esquivar-se a um tom exaltado e de sério comprometimento que vêm, depois, estas formulações apalhaçadas e áridas que denunciam os literatos. Ora, veja-se: “O poético eternamente em quarentena, no Olimpo a sobrevoar todas as expressões, do energúmeno quotidiano às belas-artes, não é guião que nos excite.” Bom saber. E melhor ainda é receber responsos de quem nem paciência tem para tirar o palito da boca da frase e garantir que esta leva a alguma conclusão um pensamento enfiado num emproado parêntesis: “(A divinização é sempre alcançada por chacinas indiscriminadas do que bordeja o limite.)” Leve-se à conta da extenuada boa-fé a ideia de que, por trás destas formas de ocultismo prosaico, vive alguma ciência. Felizmente, e por mais que o texto introdutório, de tão atabafado, tão comichoso e, num sinal contrário ao da poesia que apresenta, anda ali, numas poucas páginas, desesperado em busca de um ângulo pelo qual exprimir a sua deriva truculenta, não estraga, antes eleva a sensação de alívio, como saindo de um táxi, daquela bulha infernal com tudo e nada, se desagua numa paisagem de vistas agora, sim, desimpedidas, largas. É como dirá umas páginas mais à frente o poeta: “Alimentava-me nas partes luminosas da floresta/limitando-me a passar entre as impalas./ Mas pode-se ganhar o gosto ao amor/ como à solidão/ ou à fealdade/ como à santidade./ Cada uma delas uma particular maneira de ser/ consumido.” Assim a cada um o que lhe dá. E não há que ficar arreliado, sendo a poesia, como bem se vê, uma paixão que sobrou para os miúdos. Orfãos a rematar berlindes entre as covas do idioma. Se não era um país para miúdos, foi tomado. E para continuar com aquele mesmo poema: “Agora,/ todos os dias há a ponte./ Todos os dias há o preciso,/ literal país estrangeiro do coração./ Sapos alcoviteiros/ cavalos decrépitos/ pêras/ mel tenebroso/ arautos/ arautos”. Esta antologia mostra-nos um poeta que aprendeu a viver com o fracasso desde cedo. Nascido em Pittsburgh, em 1925, um mau aluno, viria a abandonar o liceu, e andou aos tombos, entre um trabalho como exterminador de pragas, outro como vendedor de porta a porta, ficaria a dever a entrada na universidade a um erro de secretaria, e foi aí que, ao sabor de uma amizade com o poeta Gerald Stern, copiou-lhe a admiração pelos versos, tomou-lhe o vício, e, mais tarde, já com o curso feito, viajou pela Europa, Paris, onde ganhou tarimba a escrever para o Herald Tribune, indo depois para Itália, onde passou alguns anos, conhecendo ali a primeira mulher que amou com tudo, Gianni Gelmetti. Foi a família dela que lhe fez ver que a paixão por maior que seja, no fim, não paga as contas, e que ela, habituada a uma vida confortável, acabaria por ser a cobaia desses sentimentos. E talvez por não ser só outra paixão, Gilbert, que anos depois continuaria a falar nesse amor, pôs fim à relação e o idílio europeu terminou, regressando a São Francisco e depois a Nova Iorque onde, em 1962, com 37 anos, publica o seu livro de estreia, Views of Jeopardy. Incensado pela crítica, cortejado por publicações como a Glamour e a Vogue, depois de ter ganho o Yale Young Poets Prize chegou a ser considerado para o Pulitzer, ao lado de nomes como Robert Frost e William Carlos Williams, mas, ao fim de uns anos, aquele carnaval deixou-o enfastiado. Podia ter sido aquelas coisas todas que convêm, mas o que o iscara já o tinha preso lá atrás, e, entre as mulheres que amou, repartiu o desejo de que lhe dessem uma outra chance, como diz num dos poemas da sua terceira reunião, The Great Fires: Poems, 1982-1992: “Deixem-me/ apaixonar-me uma última vez, imploro-lhes./ Ensinem-me a mortalidade, aterrorizem-me/ até ao presente. Ajudem-me a encontrar/ o peso destes dias.”

Gilbert vai construindo o seu auto-retrato fragmentário e furtivo, e embora saiba perfeitamente como acabarão as coisas, retoma a antiga paixão, soçobra, deixa-se ver como o vagabundo “que vive sempre o último dos seus dias, que vive num epílogo prolongado, no intervalo entre o poente e o fim, na despedida prorrogada e diferida”, isto para usar um retrato feito para outro noutras circunstâncias, mas que lhe cabem, como lhe cabe esse rosto que tantas vezes se lava, essa "pausa que é o instante arrancado à fuga e saboreado a fundo, a arte de viver na orla do nada como se tudo estivesse no seu lugar” (Claudio Magris). Dos seus apontamentos, emerge uma clareza, um trabalho compassivo, sem objectivos, sem esperança. Há nele esta afinidade com as fendas da História que lhe permite escrever um texto tocante e assombroso como “O Insólito Não é Coragem”, que, ao aplicar a sua ironia sobre uma dessas páginas incontestáveis, lhe permite resgatar um desespero íntimo, uma revelação dolorosa: “Os polacos partiram de Varsóvia para enfrentarem os tanques/ alemães a cavalo. Debaixo do sol, sabendo-o, cavalgaram com sabres./ Uma beleza magnânima que não me dá descanso./ E mesmo assim este poema diminuiria aquele dia. Questionaria/ a bravura. Diria: não é coragem. Chamar-lhe-ia paixão./ Diria que a coragem não é isso. Não no seu melhor./ Foi impossível e venusto. Cavalgaram ao sol./ Foram dizimados. Mas eu digo que a coragem não é o insólito./ Nem o acto formidável. Nem Macbeth com os seus belos discursos./ Os inúteis safam-se em público, ou no momento./ Está demasiado junto ao coração da puta: a recompensa do impulso,/ e a falha em conseguir ter a mais pequena amabilidade./ Não é o acto formidável, mas a conclusão evidente do ser./ Nem a estranheza, mas o salto em frente da mesma natureza./ A concretização. A lealdade. Mas renovada./ Não o filho pródigo ou Fausto. Mas Penélope./ A coisa constante e límpida. E, então, o crescendo./ A forma real. O culminar. E o excedente./ Não é a surpresa. O entendimento maravilhado. O casamento,/ não o arrebatamento de um mês. Não é a excepção. É a beleza/ de muitos dias. Constante e límpida./ É a excelência natural, do prolongado feito.”

Esta é uma poesia interminável nas suas variações, nas gradações de sentido, no peso dos versos, está cheia de remorsos, é como o esboçar desse “sorriso discreto que desmascara toda a certeza”, uma mostra que deve muito ao cuidado da selecção, ao trabalho para que esta língua perceba cada verso, lhe sinta o peso, para que cada degrau aguente o corpo inteiro antes de o ceder ao seguinte, e tanto é capaz de nos trazer os deuses, de nos apresentar uma visão com a clareza da Grécia e de desmanchar os clássicos, e tanto pode defender-se, humanamente, de ensaiar um epitáfio ou, tão-só, “um poema manso/ que estabeleça a ocorrência de mim”. É uma antologia que faz justiça a essa leve sensação de irrealidade da nossa vida e da nossa História (“Sabes o que é estar sozinho por tanto tempo/ que sais a meio da noite/ e enfias um balde no poço/ só para sentires algo lá em baixo/ a puxar a outra ponta da corda?”), mas é também essa consciência que se exprime num ritmo, tão pessoal que nos diz quem somos, e que nos faz sentir esse abandono com que a vida passa por nós e, por fim, nos deixa.