Coincidindo com os 80 anos da libertação de Auschwitz, acaba de chegar às livrarias portuguesas um surpreendente volume recolhendo a poesia de Primo Levi, e que nos permite vislumbrar os abalos e incertezas no espírito de um formidável escritor que fez do testemunho a sua estratégia e provou que a moral está inscrita em nós até ao nível molecular.

De acordo com o escritor guatemalteco Augusto Monterroso, nunca houve quem visse uma mosca pela primeira vez. Qualquer mosca que se avista é reconhecida desde sempre. Com o seu fervor pelos detalhes, e misturando iguais doses de fascínio e repugnância, Monterroso sentiu-se compelido a indagar sobre a presença castigadora e oracular das moscas, «as vingadoras não sabemos exatamente do quê», e o facto é que elas são omnipresentes em Movimiento perpetuo, uma obra que se esquiva a todos os vícios de classificação literária, e que arranca com uma epígrafe descosida da manga de Lope de Veja: «Quero mudar de estilo e de motivos». Vale a pena dar ainda conta do célebre início desta obra: «Há três temas: o amor, a morte e as moscas. Desde que o homem existe, esse sentimento, esse temor, essas presenças sempre o acompanharam. Tratem outros dos primeiros dois. Eu ocupo-me das moscas, que são melhores que os homens, mas não que as mulheres. Há uns anos tive a ideia de reunir uma antologia universal da mosca. Ainda a tenho. Contudo, não demorei a dar-me conta de que seria uma empreitada praticamente infinita. (…) Não há um verdadeiro escritor que não tenha encontrado uma oportunidade de lhe dedicar um poema, uma página, um parágrafo, uma linha que seja; e se és escritor e ainda não o fizeste, aconselho-te que sigas o meu exemplo e te apresses a fazê-lo. As moscas são Euménides, Erínias; são castigadoras. (…) Elas vigiam. São os vigários de alguém inominável, que tanto pode ser bondoso como maligno. Exigem-te, seguem-te, observam-te. Quando finalmente morras é provável, e triste, que baste uma mosca para levar quem sabe para onde a tua pobre alma distraída. As moscas transportam, herdando infinitamente a carga, as almas dos nossos mortos, dos nossos antepassados, que assim continuam próximos de nós, acompanhando-nos, empenhados em proteger-nos. Nossas pequenas almas transmigram através delas e elas acumulam sabedoria e conhecem tudo o que nós não nos atrevemos a conhecer. Quem sabe talvez o último transmissor da nossa torpe cultura ocidental seja o corpo dessa mosca, que tem vindo a reproduzir-se sem enriquecer ao longo dos séculos». Ficamos por aqui na citação, sendo certo que é sempre difícil um tipo soltar-se quando se apanha embalado pelo saboroso ímpeto destes prosadores sul-americanos que pareciam demónios dos pequenos esplendores e com a argúcia do infinito argumento.

A mosca de Primo Levi

O balanço já nos serve para conjeturar que a mais competente testemunha do terrível século XX terá sido a mosca, e quem não se esqueceu de lhe dedicar um poema foi Primo Levi, alguém que depois de ter sobrevivido aos campos de extermínio nazi, enfrentou o tortuoso pesadelo da culpa de quem voltou, tendo por várias vezes afirmado que quem regressou não havia visto a Górgona verdadeiramente a fundo e que quem a viu não voltou. A 31 de Agosto de 1986, pouco menos de um ano antes de se precipitar para a sua morte, eis o poema que escreveu e que, inevitavelmente, teria de comparecer na tal antologia planeada por Monterroso: “A mosca” – «Aqui estou sozinha: este/ É um hospital limpo./ Sou eu a mensageira./ Para mim não há portas fechadas:/ Há sempre uma janela,/ Uma fresta, o buraco da fechadura./ Comida encontro com abundância,/ Deixada pelos já bem saciados/ E por aqueles que já não comem./ Tiro alimento/ Até dos fármacos descartados,/ Pois que a mim nada me é nocivo,/ Tudo me nutre, fortalece e faz bem;/ Matérias nóbeis e ignóbeis,/ Sangue, pus, resíduos de cozinha:/ Tudo transformo em energia de voo/ Tanto me impele o meu ofício./ Sou eu quem beija por último os lábios/ Secos dos moribundos e morituros./ Sou importante. O meu sussurro/ Monótono, maçador e insensato/ repete a única mensagem do mundo/ Àqueles que cruzam o limiar./ Aqui a patroa sou eu:/ A única livre, solta e sã».

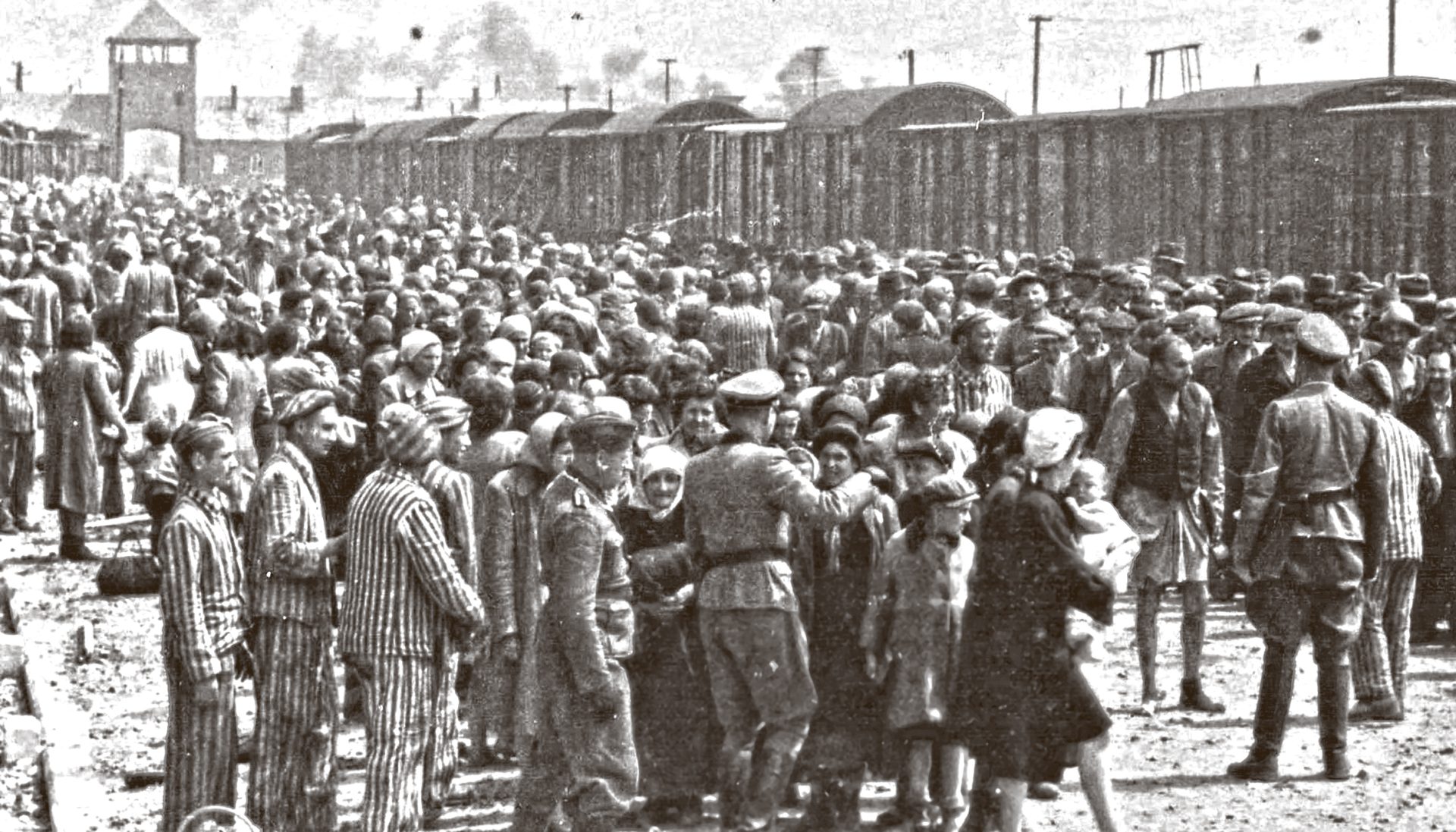

80 anos da libertação de Auschwitz

Como resulta claro, não haveria peça mais indicada para ser lida no momento em que, por estes dias, e assinalando os 80 anos da libertação do complexo de Auschwitz, mais algum memorial viesse a ser descerrado em honra das vítimas, sobretudo nesta altura em que, como referia Claudio Magris em Danúbio, se tornou demasiado óbvio como o nazismo está longe de ser a única barbárie existente neste mundo, e como hoje «condenar a violência nazi, que deixou de constituir uma ameaça, serve a muitos para esconder outras violências cometidas sobre outras vítimas de outra raça e cor, e para assim se porem em paz com a consciência mediante uma profissão de fé antifascista». Se é verdade que o nazismo foi um apogeu, um cume inultrapassável da infâmia, «o mais estreito nó que alguma vez se travou entre uma ordem social e a atrocidade», para Primo Levi o verdadeiro crime dos nazis foi tratarem os judeus e outras classes como se não fossem seres humanos. Contudo, ele ainda teve tempo de testemunhar os abusos cometidos por Israel, e fez questão de vincar que o sofrimento a que os judeus tinham sido submetidos não os tornava melhores pessoas por isso, não lhes conferia direitos especiais. Estavam obrigados como qualquer outra pessoa a respeitar os mesmos padrões morais. Levi abominava aquilo a que hoje chamamos “excecionalismo”, e quando, em 1982, os israelitas foram coniventes com o massacre de refugiados civis palestinianos e libaneses às mãos dos falangistas cristãos em Sabra e Chatila, pediu a demissão de Ariel Sharon e Menachem Begin. «Todos são judeus de alguém», disse ele ao jornalista Filippo Gentiloni, do jornal italiano Il Manifesto, referindo os abusos cometidos contra a Polónia pelos russos e pelos alemães. Na entrevista, publicada a 29 de junho de 1982, Gentiloni encerrava a citação de Levi, acrescentando uma frase sua: «E hoje os palestinianos são os judeus dos israelitas». Esta frase veio depois a dar origem a uma grande controvérsia, pois durante muito tempo circulou como tendo sido proferida por Levi. O certo é que ele manifestou por diversas vezes desacordo com a postura militarista de Israel, e chegou mesmo a considerar que o país poderia vir a tornar-se um erro histórico, alertando para a necessidade de «combater os potenciais germes de um novo antissemitismo que se juntaria às velhas e nunca desaparecidas tendências antijudaicas». Levi condenou desde logo a ocupação do sul do Líbano, o primeiro acto de guerra levado a cabo por Israel que não fora motivado por uma razão de defesa, acusando Begin e Sharon de envergonharem os judeus em todo o mundo. Além de insistir na retirada do Líbano, Levi foi insistindo que era urgente acabar com os novos colonatos judeus nos territórios ocupados, afirmando ainda que Israel devia retirar a sua presença militar da Cisjordânia e da Faixa de Gaza. Ele que tinha começado por abraçar os princípios sionistas, e a ideia de um país camponês que servisse como centro unificador do judaísmo, entendia que face ao país baseado numa estrutura militar e industrial em que Israel se tornara, era necessário que esse centro de gravidade do judaísmo voltasse para fora de Israel, «para nós, judeus da diáspora, que temos a tarefa de recordar aos nossos amigos israelitas o fio condutor da tolerância judaica». Estas posições fizeram cair sobre uma avalanche de acusações e cartas em que lhe era censurado o estar a confortar o inimigo. Como a crítica literária Joan Acocella assinalaria nas páginas da The New Yorker, ao denunciar a violência dos líderes israelitas, o autor de Se Isto é um Homem deixava claro que não permitia que o seu testemunho fosse usado por aqueles que, desde então, abdicaram do seu juízo moral quando estão em causa os crimes de guerra praticados em nome dos interesses de Israel. Naturalmente, não foi a ele que o Nobel da Literatura viria a ser atribuído, tendo este ido para o seu amigo Elie Wiesel.

Um mestre literário?

Em 1985, na revista Commentary, que cobre questões políticas, assuntos internacionais e o judaísmo, saiu um artigo da autoria de Fernanda Eberstadt, em que esta defendia que o verdadeiro significado do Holocausto do ponto de vista judaico estava para lá de «uma imaginação tão fastidiosa e incerta» como a de Levi. No fundo, se lhe podia ser reconhecido o dom de um mestre literário, era-o apenas num «tom menor». Em certo sentido, não passava de um esteta, e nessa medida uma figura decadente, na linha do poeta latino Ausónio, que, quando os bárbaros estavam às portas de Roma, se retirou para a sua vila em Bordéus, para cultivar rosas e «compor poemas, deliciando-se com anagramas, composições laudatórias, fragmentos filosóficos, debruçando-se sobre o desvanecimento de um perfume, o sabor das ostras». Ou seja, um débil espírito dado aos devaneios líricos. De algum modo, nos seus versos ele reconheceu esta condição, como os homens se tornam absurdos, até para si mesmos, devido àquilo que a que foram submetidos, quando a História se impõe nas suas histórias, de tal modo que o testemunho faz deles seres suspeitos, se se vê obrigado a escrever «longas cartas a partir da solidão», a andar para lá e para cá, e a sentir esse rude compromisso de se envelhecer, tornar-se velho como o mundo.

quando foi Capturado

Num poema dedicado aos partigiani, tendo ele integrado uma das suas brigadas nas montanhas do Val d’Aosta, num esforço de montar uma resistência ao avanço das tropas nazis, que invadiram o Norte de Itália após o colapso do regime de Mussolini, às tantas pergunta-se onde andam os outros: «Onde estais, partigia de todos os vales,/ Tarzan, Riccio, Sparviero, Saetta, Ulisse?/ Muitos repousam em decoradas tumbas,/ os que sobram têm os cabelos brancos/ E contam aos filhos dos filhos/ Como, no tempo remoto das certezas,/ Romperam o cerco dos alemães,/ Ali, por onde agora sobe o teleférico./ Alguns compram e vendem terrenos,/ Outros roem a pensão do INPS/ Ou murcham nas entidades locais./ De pé, meus velhos: para nós não há dispensa. (…) Olharemos uns para os outros sem nos reconhecermos,/ Desconfiados, queixosos, sombrios./ Como então, estaremos de sentinela/ Para que ao raiar do dia o inimigo não nos surpreenda./ Qual inimigo? Todos são inimigos de todos,/ Cada qual separado pela sua própria fronteira,/ A mão direita inimiga da esquerda./ de pé, meus velhos, inimigos de vós mesmos:/ A nossa guerra jamais acaba». A partir do momento em que a condição de ameaça toma conta dos dias, um homem torna-se essa coisa incerta, demasiado frágil, triste, sujeito ao risco constante de desmoronar-se. «Sei o que quer dizer não voltar./ Por entre o arame farpado/ Vi o sol descer e morrer;/ Senti lacerarem-me a carne/ As palavras do velho poeta:/ ‘Podem os sóis cair e reerguer-se:/ A nós, quando a breve luz se extinguiu,/ Uma noite infinita nos cabe dormir». O título do poema é “O entardecer em Fossoli”.

Não demorou muito para que ele e dois companheiros fossem capturados. A sua brigada não passava de um grupo amador, mal equipado e sem treino, e na madrugada de 13 de dezembro de 1943 parte da unidade foi capturada pelos soldados fascistas. Levi tinha um bilhete de identidade falso, que se apressou a engolir. Mas assim que foi sujeito a interrogatório, o oficial que se ocupou dele deixou claro que a sua pequena aventura acabava ali, e que se se desse como partigiano seria fuzilado de imediato, ao passo que, se fosse judeu, seria enviado para um campo de detenção perto de Carpi. Levi, que mais tarde viria a reconhecer que foi transformado num judeu pelos outros, notando que antes de Hitler não passava de um rapaz burguês italiano, admitiu que foi só depois das leis raciais que começou a nascer nele essa maldição de que viria a orgulhar-se, e se no interrogatório primeiro resistiu, acabou por confessar o seu judaísmo, «em parte por cansaço, em parte também por uma certa dose de orgulho irracional».

A chegada a Auschwitz

Foi enviado para o campo de detenção em Fossoli, perto de Modena, onde as condições eram toleráveis: havia prisioneiros políticos de diferentes nacionalidades, havia entrega de correio e não havia trabalhos forçados. Mas, em meados de fevereiro de 1944, as S.S. assumem a direção do campo e anunciam a partida de todos os judeus: é-lhes dito que se preparem para duas semanas de viagem. Um comboio de doze vagões de carga fechados partiu na noite de 22 de fevereiro, com seiscentas e cinquenta pessoas. À chegada a Auschwitz, mais de quinhentas foram selecionadas para a morte; as restantes, noventa e seis homens e vinte e nove mulheres, entraram nos campos de Monowitz e Birkenau, dois dos 38 Lagers que compunham aquele complexo. Até chegar a Auschwitz, este nome não lhe dizia nada, e, como ele próprio sublinhou tantas vezes, teve muita sorte. Tinha apenas 24 anos, e alguma compreensão do alemão, o que parece ter ajudado uma vez que, como ele notou, os que não faziam a menor ideia do que lhes era dito não sobreviviam às primeiras semanas. Mas depois, e por ter estudado Química na Universidade de Turim, assume que isso havia já refinado os seus hábitos de observação e estudo, tendo sido integrado como prisioneiro-escravo num Lager privado, gerido não pelas SS, mas pela I.G Farben, um conglomerado químico e farmacêutico que deveria produzir uma borracha chamada Buna, necessitando de mão-de-obra que durasse mais que uns poucos meses. Na verdade, no período de 11 meses que lá passou, nenhuma borracha foi fabricada, mas o facto de trabalhar num laboratório aquecido foi decisivo quando o inverno polaco fez a sua própria selecção. Levi sempre frisou que houve uma série de acidentes fortuitos que o levaram a escapar com vida, o primeiro deles o ter chegado a Auschwitz num período em que a guerra estava a terminar, e o último deles foi o facto de só no fim ter ficado doente, contraindo escarlatina, o que levou a que o deixassem nas enfermarias com outros prisioneiros moribundos, tendo os demais sido forçados a participar nas marchas da morte. No livro O Sistema Periódico descreve-se como uma dessas pessoas a quem os outros confiam as suas histórias, e assinala como num mundo onde uma forma de individualismo terminal leva a que os homens se vejam como inimigos, lutando por migalhas para sobreviver, foi a ligação que manteve com outros que o safou em momentos cruciais.

Primo Levi nunca viu o menor heroísmo no facto de ter saído vivo de Auschwitz. Como tantos outros sobreviventes dos campos de concentração, lamentou que só os piores tivessem alguma hipótese de suportar os horrores a que foram sujeitos. O tempo máximo rondava os três meses, após o qual os homens soçobravam à fadiga, à fome, ao frio. O terror ali era uma forma de ficção malévola, todo um ambiente de pesadelo que parecia orquestrado no sentido de provar a tese nazi, de que aqueles não eram seres humanos. Sujeitos às piores condições, deviam desaparecer atrás do número tatuado nos braços, pelo qual passam a ser conhecidos, renegando assim os seus nomes, as suas identidades. Esses eram os «afogados», aqueles que iam ao fundo sem deixarem qualquer rastro na memória fosse de quem fosse. A ideia era apagá-los da face da terra. Em certo sentido, mesmo Levi diz ter desaparecido no número que lhe foi tatuado no braço. «A uma distância de trinta anos, parece-me difícil reconstituir que tipo de espécime humano, em novembro de 1944, correspondia ao meu nome, ou melhor, ao meu número: 174517».

‘Compreender é justificar’

Desde muito cedo ele parecia estar dotado de um espírito particularmente inquisitivo, meticuloso, com uma necessidade de se aferrar aos detalhes, de separar e reduzir a porções mais fáceis de descrever e caracterizar. Desde o momento em que os fazem entrar para o “vagão de mercadoria”, Levi pergunta-se em quantas peças pode decompô-lo. Num fabuloso exame crítico dos seus poderes enquanto narrador, James Wood demonstra habilmente que aquilo que o torna tão resiliente é a sua invulgar capacidade de não perder o fio, de contar uma história. Como se a todo o momento ele tivesse procurado deslindar os aspectos mais pavorosos da realidade a que estava a ser submetido, procurando um ponto de vista, a forma de organizar um testemunho coerente sobre aquela monstruosa orquestração.

Se Primo Levi passou o resto dos seus dias a tentar dissipar as ilusões de que há alguma coisa a retirar daquela experiência, nem por isso deixou de analisar os carateres insidiosos de que aquela trama se compunha, vendo o campo como uma máquina para reduzir homens a animais, e admitindo que muitos só não se suicidavam por terem já perdido essa capacidade de se indignarem com a sua situação. Se a alguns, como a Levi, animava a perspetiva de sobreviver para contar, para testemunhar, ao mesmo tempo que recusava qualquer espécie de heroísmo, admitia que tinham sido feitos escravos de uma forma de delírio tenebroso, restando-lhes «uma última faculdade: a faculdade de negar o nosso consentimento». Assim, Levi admitiu que se pode haver uma tentação de «compreender» o que ali se passou, isso levaria invariavelmente a uma simplificação. Talvez, escreveu ele, o ódio nazi «não possa ser compreendido, ou melhor, não deva ser compreendido, porque compreender é quase justificar». O que é necessário, em vez disso, é o reconhecimento do que ele é: «Se a compreensão é impossível, o reconhecimento é necessário, porque o que aconteceu pode voltar a acontecer, as consciências podem voltar a ser seduzidas e obscurecidas: até as nossas».

Onde só o silêncio pode mergulhar

Nestes 80 anos desde a libertação dos campos de extermínio nazis, impôs-se toda uma indústria do Holocausto, uma incapacidade muitas vezes de reconhecer que há assuntos onde só o silêncio pode mergulhar, e onde a maior ofensa é tentar extrair algum tipo de interpretação. «Imploro ao leitor que não ande à procura de mensagens. É um termo que detesto porque me impõe um fato que não é meu e que pertence a um tipo humano do qual desconfio; o profeta, o adivinho, o vidente. Não sou nada disto. Sou um homem normal com uma boa memória que caiu num turbilhão e saiu dele mais por sorte do que por virtude, e que, desde esse tempo, manteve uma certa curiosidade sobre os pequenos e grandes turbilhões, metafóricos e atuais», escreveu Levi numa das suas últimas obras. Nos nove meses que se seguiram à libertação de Auschwitz ainda viveu uma odisseia do retorno, passando por vários campos de refugiados russos em sete países (Polónia, União Soviética – Bielorrússia e Ucrânia –, Roménia, Hungria, Checoslováquia, Áustria e Alemanha), teve de esperar nove meses antes de regressar à casa onde nascera e viria a morrer. Começou a escrever Se Isto é Um Homem mal retomou a sua vida em Turim, aproveitando as viagens de comboio de casa para o trabalho e do trabalho para casa, assumindo que a sua «alma número um» era enquanto químico na fábrica de vernizes em Settimo Torinese. Mas parecia ter andado a ditar para si mesmo aqueles detalhes, e foi esse o princípio que orientou a sua escrita, o da escassez, a forma impiedosa como cada pormenor se torna importante, como tudo soma ou subtrai, como vida e morte passam a depender de tão pouco. A imaginação vai sendo erodida, ao ponto de se ser esmagado pela fome que leva a que, durante o sono, muitos dos prisioneiros lambam os lábios e mexam os maxilares, sonhando com comida. Há toda uma liturgia miserável que se cola a eles e em que vão entoando ao ouvido uns dos outros essas legendas terríveis: «A morte começa nos sapatos». A infeção entra pelas feridas dos pés, inchados pelo edema; sapatos mal ajustados podem ser catastróficos. A alvorada, como uma notícia terrível, antecipa-se de forma brutal ao amanhecer. Enquanto os prisioneiros se dirigem para o trabalho, a música sádica e infernal acompanha-os: uma banda de prisioneiros é obrigada a tocar marchas e canções populares; Levi diz que o bater do bombo e o bater dos pratos é «a voz do Lager» e a última coisa que esquecerá.

Eis o poema que ele escreveria já em casa, sobre a sensação de levantar-se cada dia, tendo deixado atrás de si aquele pesadelo: «Sonhávamos nas noites ferozes/ Sonhos densos e violentos/ Sonhados de corpo e alma:/ Regressar, comer, narrar./ Até que soava breve e abafada/ A ordem de comando da alvorada: ‘Wstawać’:/ E no peito o coração se partia./ Agora já reencontrámos a nossa casa,/ O nosso ventre está saciado,/ Já acabámos de narrar./ É hora. Não tarda voltaremos a ouvir/ A voz de comando estrangeira:/ ‘Wstawać’».

A liberdade diante do mal

Fomos habituados às incessantes representações do horror que se viveu nos campos de concentração, do tempo que se tornava em si mesmo uma tortura, avançando gota a gota, e a maioria de nós pode recitar este tipo de frases sobre a violência constante, quase podemos ouvir os gritos, passam-nos imagens de filmes que nos comoveram, mas tudo isso conspira de certo contra nós, na dificuldade de reconhecermos que a violência é já aquilo que nos distrai, que toma conta de nós, que procura obter diariamente o nosso consentimento. Aquilo que obcecou Levi foi precisamente em que momento nos perdemos da nossa condição. «Aprendemos que a nossa personalidade é frágil, está muito mais ameaçada do que a nossa vida», escreve ele. E Fernanda Eberstadt tem razão ao dizer que Primo Levi não estava particularmente fixado no verdadeiro significado do Holocausto do ponto de vista judaico, não lhe interessava explorar categorias de ordem mítica, mas tão-só testemunhar de forma escrupulosa o que viu com os seus próprios olhos, e, em vez de carregar os contornos no que ao extermínio de um povo diz respeito, a isto alude com um certo pudor, mostrando o seu respeito por quem de facto foi morto. Claudio Magris assinala que este é o elemento mais fundo do seu testemunho, e que o eleva acima de qualquer prestígio literário: a liberdade diante do mal e do horror, a absoluta impenetrabilidade à sua violência, que não apenas destrói como envenena. Por isso, não escolheu lados a não ser no sentido de reconhecer como “judeu” significava ser aquele que não encontra quem o oiça. Esses que são invencíveis por se contarem sempre entre os vencidos. Isto permitia-lhe ser sempre judeu, mesmo contra Israel. E nessa tranquila soberania «ele encarna a majestosidade sabática judia, ligada à sua confiança de homem da ciência com a natureza e a matéria de que somos feitos», vinca Magris. «Essa religiosa autonomia da contingência temporal, por terrível que seja, fez dele um homem e um escritor épico, irónico, desencantado, divertido, cómico, concreto, amoroso»… Era um sobrevivente, com todo a devastação íntima e responsabilidade que isso pode implicar diante daqueles que não escaparam.

Numa nota que abre a impecável edição que, por fim, nos confronta com esta outra faceta de Levi, ele mesmo reconhece como, em certos momentos, a poesia lhe pareceu «mais idónea do que a prosa para transmitir uma ideia ou uma imagem». «Não sei dizer porquê, e nunca com isso me preocupei: conheço mal as teorias da poética, leio pouca poesia de outros, não creio na sacralidade da arte, e nem sequer que estes meus versos sejam excelentes». Levi preferia polir o seu estilo claro, não se mostrando inclinado para a grandeza. No que diz respeito à prosa, ele mesmo confessou que buscara inspiração nos relatórios compilados semanalmente nas fábricas de produtos químicos.

Poeta exemplar

É este apego à realidade que o torna um poeta tão incisivo e urgente, tão exemplar quanto exigente, e, por vezes até inesperadamente capaz de uma invulgar volúpia, algo que está patente num poema como “Aracne”, que poderá ter inspirado António Franco Alexandre quando este escreveu uma das mais fulgurantes obras da poesia portuguesa contemporânea.

Além da iniciativa editorial, Rui Miguel Ribeiro assina ainda a tradução e um extenso posfácio, sendo notório o tão escrupuloso esforço de compulsar uma série de fontes, não apenas as obras como ainda as tantas intervenções públicas de Levi ao longo da vida, e isto oferece-nos uma perspetiva única tanto dos factos biográficos como da evolução do seu julgamento crítico, tendo nos momentos finais manifestado a sua preocupação ao ver uma geração «cética a entrar na idade adulta, sem ideais mas com certezas, (…) disposta, em vez disso, a aceitar pequenas verdades, que mudam de mês para mês na onda convulsiva das modas culturais». Este ensaio torna-se preponderante no estudo da obra deste autor, e na cumplicidade que estabelece com a análise da crise de ideias nas nossas sociedades feita por Levi, vem alertar-nos como ser antifascista, ao contrário dos anos 1940 em que a escolha era fácil, tem vindo a tornar-se mais difícil, uma vez que o fascismo se encontra aninhado de muitas formas e mascarado, para lá dos partidos, nos próprios modos de viver. Não só Levi tinha como certo que a xenofobia continuaria a existir, mas que, no futuro, esta já não se traduziria em massacres como os que foram perpetrados pelos nazis ou os cambojanos. De ora em diante, «o maior número de vítimas seria causado não já por guerras, mas por fomes, em resultado da desertificação, de secas, terramotos, inundações e outras catástrofes naturais, em parte evitáveis, em parte não».

O fim não é o balanço de uma vida

O posfácio procura também lançar alguma luz sobre qual seria o seu estado de espírito nos meses que precederam a sua morte, assinalando como ele sofrera de depressões ao longo da vida, normalmente depois de publicar cada uma das suas obras. A sua ansiedade ter-se-á agravado no fim por questões estritamente pessoais, desde logo pela degradação da saúde da mãe, com quem ele vivia, e também por ele mesmo se sentir cada vez mais debilitado, com a sua prodigiosa memória a falhar, a ter buracos cada vez maiores. A morte deu-se num sábado, dia 11 de Abril de 1987, por volta das 10 horas da manhã. A porteira do sólido edifício cinzento do século XIX situado no Corso Rei Umberto de Turim tocou à porta do 4º andar para, como todos os dias, entregar o correio. Primo Levi abriu-lhe a porta, sorriu, recebeu o correio, agradeceu e reentrou. Assim que a porteira acabara de descer a escada em espiral, e reocupar o seu pequeno cubículo, ele estatelava-se no fundo da escada, ao lado do elevador. Morreu instantaneamente, como revelou a autópsia, que não detetou no seu corpo qualquer sinal de violência. Suicídio foi a primeira explicação oficial que quase todos se apressaram a veicular, tendo muitos dos obituários insistido em atribuir a morte à síndrome de sobrevivência ao holocausto, que motivara já outros suicídios como os de Améry ou de Celan. Rita Levi Montalcini, cientista italiana e sua velha amiga, veio lançar dúvida sobre a tese do suicídio, argumentando que Levi era um químico e que conhecia mil outras maneiras, menos dramáticas e violentas, de pôr termo à vida. Mas como assinala Rui Miguel Ribeiro, não houve reação mais desrespeitosa face às posições e obra de Levi do que aquela que foi pronunciada por Elie Wiesel, que, no dia a seguir à sua morte, afirmou no Corriere della Sera, que «Levi morrera há quarenta anos em Auschwitz». Ora, como assinalou James Wood, se se tratou de facto de um suicídio, Levi era um sobrevivente que acabou por se suicidar, e não um suicida que não foi capaz de sobreviver. Ribeiro afasta o «fatalismo carrasco de Wiesel», notando que se Levi reconhecera que a marca de Auschwitz não pode ser apagada, nem da vida de um homem, nem da história do mundo, ele mesmo fez questão de demonstrar sempre uma enorme vitalidade, resistindo ao pessimismo e desmentindo aquela ideia: «Este veneno [referindo-se a Auschwitz] foi exorcizado, já não me corre nas veias».

Seja como for, o fim não é o balanço de uma vida.