Em tempos de dissolução, o suicídio é ainda uma originalidade. Uma forma de lavrar protesto e ir além de todas as convenções. A grande questão que se reenvia hoje à ficção é saber se esta ainda pode repetir o presente de forma a engendrar uma sensibilidade capaz de o digerir e também de o vomitar. Publicada em 1969, Os Suicidas é a última das novelas de Di Benedetto que viria a integrar a denominação geral de Trilogia da Espera (iniciada com Zama, de 1956, e continuada com O Silencieiro, de 1964, ambas já publicadas também com o selo da Cavalo de Ferro), sendo que esta escrita com uma evidente componente autobiográfica encontra a sua unidade num estilo que parece articular-se a partir da pequena notação, do soluço, da elipse, numa frugalidade ao nível dos elementos de composição que fazem do seu solilóquio narrativo um exemplo do investimento da dúvida, da incerteza, de uma composição que, em vez de impor uma superfície constante e artificiosa, consegue traduzir a forma ameaçada como vamos compondo as nossas observações, tentando oferecer uma estrutura, mesmo que precária, à nossa relação com o mundo ao redor. Não há uma grande agilidade na prosa deste escritor, mas são os buracos na relação diacrónica que oferecem alguma espessura a uma obra como Os Suicidas, no qual acompanhamos um jornalista que está prestes a fazer 33 anos, a idade com que o pai se matou, e que se vê incumbido de escrever uma série de crónicas sobre os suicídios que têm ocorrido na cidade.

“Porquê o horror introspectivo? Porquê o prazer sombrio? Poderíamos generalizar, obter mais material para mais crónicas, para uma série se confirmarmos a generalização. Sim. Não pode ser a história de duas pessoas, nem duas histórias que já deixaram de ser notícia. Precisamos de casos recentes. Temos de esperar. Esperar o quê? Que aconteçam, e ver.” Isto é um diálogo com o chefe da agência noticiosa, e é o típico gancho que nos lança numa espiral desafiante, isto para um protagonista reticente que, logo nas primeiras páginas, nos dá a entender os frágeis consolos a que se vai agarrando: “Ando para escolher um restaurante que obedeça a dois critérios: peixe na brase e pessoas que eu não conheça e que não me falem daquilo que eu já sei, porque saiu nos jornais e porque lemos as mesmas revistas.”

Há uma pobreza aparente nesta escrita que, em vez de nos aparecer cheia de relevos e enfases, toda esmerada, parece ter resultado de um efeito de erosão, com a prosa como uma peça de vestuário coçada, mal remendada, mas que, como Juan José Saer notou num prefácio para uma edição que integrou as três novelas, não deixa de ser altamente matizada, por vezes coloquial, outras com arremedos filosóficos ou líricos, mas deixando a impressão de trapos sacudidos pelo vento. Há aqui uma discrição de quem prefere inscrever a sua vida como uma mancha no pano de fundo, em vez de estar a tentar agarrar a atenção com grandes gestos teatrais.

“Os eventos organizam-se seguindo o fio das suas tensões internas, e Di Benedetto destila magistralmente esses eventos, oferecendo a cada um o seu lugar preciso no todo”, escreve Saer, adiantando que o capricho não desempenha qualquer papel na construção destas novelas. “Com uma mão segura e firme, a sua subtil artesania descarta toda a retórica supérflua para se concentrar no essencial.” Na verdade, muitas vezes damos por nós com a sensação de estar a ouvir um relato que avança de forma algo trôpega, como se fosse um desabafo feito por alguém que está a atravessar um período conturbado na sua vida, estando a própria narrativa sujeita a esse pulso oscilante, nervoso e tenso.

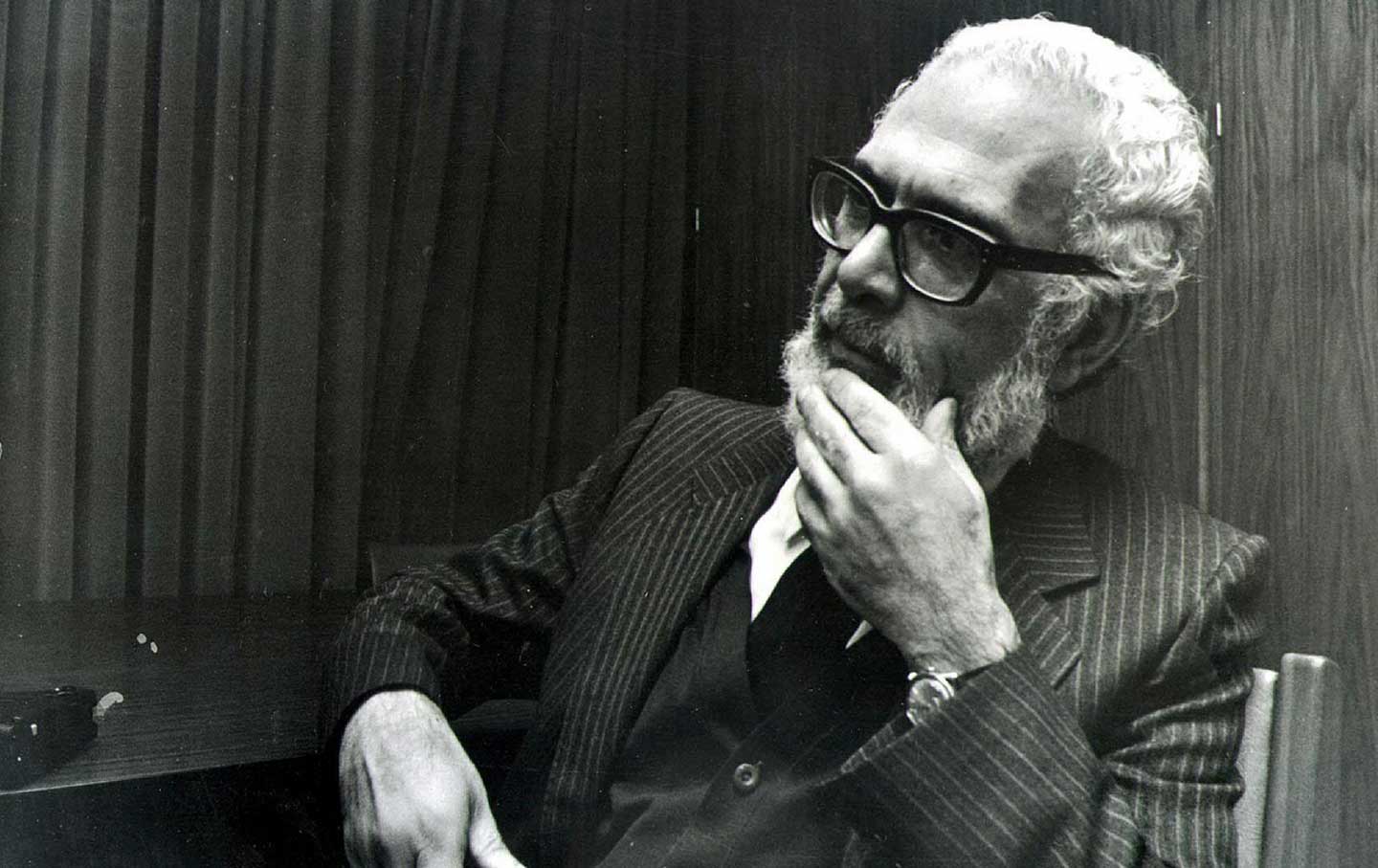

Num emblemático artigo que publicou na revista Los Libros, em Buenos Aires, no mesmo ano em que esta novela foi dada à estampa, Augusto Roa Bastos foi o primeiro a falar numa linha nascente que se ia cosendo nas sombras como um anti-boom latino-americano, e que esta era caracterizada por uma prosa que rejeitava os aspectos mais enfáticos e espectaculares dos grandes romances que então eram acolhidos e celebrados em todo o mundo. Roa Bastos assinalava a proximidade entre Pedro Páramo, do mestre mexicano Juan Rulfo, e Zama, destacando a concentração e o despojamento, admitindo que nessa resistência estilística estava o germe do que poderia vir a ser um impulso de modo a que se desse uma verdadeira renovação literária do continente. Talvez essa renovação se tenha operado de forma necessariamente discreta, e o que interessa é encontrar alguns exemplos desta literatura que foi rompendo com os grandes quadros alegóricos que respondem aos arquétipos mitológicos para abrir caminha à deriva do indivíduo, à sua fragilidade e exposição ao absurdo, ao desamparo, reforçando essas zonas desafectadas onde a consciência individual resiste às grandes interpretações, aos exemplos morais e às categorias heroicas. De resto, um dos acontecimentos que acabou por ter um peso central na vida de Di Benedetto foi o ter sido preso pela Ditadura Militar logo no primeiro dia do golpe, a 24 de março de 1976, quando era subdirector do jornal Los Andes, da sua cidade natal, Mendoza, tendo sido enfiado numa cela sem causa nem processo. Passou ali 17 meses e 10 dias, durante os quais foi repetidamente torturado e passou por várias simulações de fuzilamento, tendo ficado para sempre com sequelas psicológicas, terrores que o perseguiram pelo resto da vida. “O meu sofrimento teria sido menor se me tivessem dito porque me prenderam, mas eu nunca soube”, contaria anos mais tarde. Mas nesse tempo que passou na prisão a imaginação veio em seu socorro, e Di Benedetto anotou uma série de curtas ficções em cartas que enviava a uma amiga. Numa letra tão miúda que tinha de ser lida à lupa, o escritor descrevia os sonhos que lhe animavam o sono e as tantas horas entre passos e divagações sem saída. Em 1978, alguns desses contos apareceram pela primeira vez na antologia Absurdos, e, cinco anos mais tarde, foram recolhidos no volume Contos do exílio, que dedicou a Ernesto Sabato e a Heinrich Böll em agradecimento pelos esforços que fizeram para tirá-lo da prisão. Passou um longo período (1977-83) no exílio, em Espanha, sendo que até então o jornalismo fora a sua principal ocupação, e as incursões literárias eram já um hábito de horas vagabundas, coisas escritas de passagem, nas margens da utilidade dos dias, um delírio controlado, uma forma de indagação alheia às ansiedades de Buenos Aires.

Os Suicidas caracteriza-se por essa deambulação um tanto absorta, à medida que o protagonista vai desenvolvendo um metódico inventário das causas e circunstâncias que podem legitimar o suicídio, sem deixar de recolher argumentos diversos, contrastando-os. Está longe de ser uma novela empolgante, um exercício de virtude estilística exemplar. Na verdade, parece resultar mais de uma execução indolente, mas reflecte bem a condição de desgaste que tomou conta de todos nós, e, no entanto, nas escolhas que vamos fazendo antes de apagar cada dia, algo perpassa para os sonhos: “Continuamos a sonhar ‘à antiga’. Os nossos pesadelos assemelham-se à Divina Comédia. Ugolino./ Quando as novas gerações alcançarem a idade de sofrer e forem perseguidas pelos sonhos, o que haverá neles, bruxas medievais ou haplóides de ficção científica?”

José Saer defende que, na lenta elaboração da sua obra, Di Benedetto é um dos últimos escritores cujo trabalho se regeu apenas por exigências próprias, por inquietações íntimas e que ele explorava pelas suas razões e perfeitamente alheado do modelo do escritor-pequeno-empresário de si mesmo característico da era pós-moderna. No prólogo à edição de “O Silencieiro” publicada na irrepreensível colecção com o selo da The New York Review of Books, Saer explica que, para aqueles que traçam uma linhagem que liga o romance aos grandes poemas épicos, raízes que não deixam de ser bastante evidentes, perante uma trilogia como esta terão de aceitar que algures se deu um corte profundo, pois estas novelas não mantêm qualquer relação com a natureza moralizadora dessas grandes narrativas fundadoras, nem têm o que fazer com os resquícios melodramáticas dos seus episódios mais memoráveis. “As personagens de Di Benedetto debatem-se (em silêncio, poderíamos dizer), esmagados pela impossibilidade de viver, como insectos vivos pregados no catálogo de um naturalista pela ponta afiada e causadora de dano de uma qualquer obsessão”. Neste caso a obsessão é o suicídio, esse assunto proibido, e dedica-se então a construir uma narrativa que permite listar uma série de ofensas por parte de homens e mulheres, mas também animais, que se recusaram a submeter-se ao destino que lhes estava reservado. Há um certo deleite nessa antologia de casos documentados ao longo da história, essa recusa desafiadora em ser contado, de tal modo que a Igreja se viu obrigada, a partir de “1800 e picos”, a afastar os suicidas dos outros mortos, como se se tratasse de uma praga desoladora que actuava sobre os próprios fundamentos da existência, como se, mesmo debaixo da terra, cada suicida semeasse a sua “injúria contra Deus”, de tal modo que mesmo o seu túmulo fosse como uma cicatriz desfeando o rosto desse grande dom que é a vida. Houve, assim, a tendência para se tentar executar ainda uma pena e seviciar esses mortos: “Em França, julgamento do cadáver, por todo o lado, o corpo era arrastado de barriga para baixo, queimado, enforcado, uma estaca cravada na cara.”

Depois há os tantos factos rodeando timidamente o assunto, as explicações, as teorias: “O suicídio aumenta com o álcool, que dá coragem; com o calor e com a vida da cidade; com as depressões de Outono; com a industrialização e o isolamento social; acentua-se, proporcionalmente, nas classes cultas e abastadas; quem se mata mais são os médicos, antes (no século XIX) eram os militares.”

Esta novela tem toda a aparência de um mero pretexto para passar os dedos uma e outra vez sobre essas cicatrizes, testando também essa linha em que a percepção e o delírio, o bom-senso e a racionalização paranóica produzem – sem ênfase ou explicação – “uma imagem penetrante da complexidade dolorosa do mundo” (Saer). No fundo, a condição moderna é indestrinçável desse peso desumano do mundo exterior, o qual se vai impondo à consciência com o seu ruído e a sua moral. O resgate das possibilidades da condição humana é, assim, feito por meio da inscrição da anomalia no terreno da ficção, sem qualquer ambição de heroísmo, remetendo-nos para aquele fragmento que se salvou do testemunho de Kafka a partir da memória que deixou em Max Brod uma conversa entre os dois, em que aquele se terá referido à decadência da humanidade face aos eventos que estavam a encadear-se de forma a que viesse a ser escrito um dos capítulos mais negros da História, e ele terá dito que “nós somos pensamentos niilistas, pensamentos suicidas que sobem à cabeça de Deus”. A diferença é que Kafka punha a hipótese de o nosso mundo ser o resultado do mau humor de Deus, de um dos seus maus dias, ao passo que nas novelas de Di Benedetto o que há é só a ausência de Deus ou de um enigma ou mistério mais profundo, e a sua ficção articula-se de forma despojada não apenas no estilo, mas, ao rejeitar a sumptuosidade descritiva, o fôlego das grandes frases cheias de fulgor poético, os arroubos ditirâmbicos e as passagens que humilham esse nervo a partir do qual apreendemos o relevo da existência, isto é porque o seu processo parece estar empenhado em desfazer e até troçar desses modelos de recriação desonesta que nos viciam na apoteose do sentido e da moral, preferindo desenvolver uma investigação crua da realidade e da atmosfera do inacabado em que estamos imersos a maior parte do tempo das nossas vidas. Saímos destas novelas com os nossos conceitos, os nossos valores e aspirações despedaçadas.

No fundo, Di Benedetto não quis renegar o que aprendeu nas suas muitas décadas de dedicação ao jornalismo, não quis falsear o seu exame para se entregar às falsificações fantasiosas traficadas ao abrigo do “realismo mágico”, que, como qualquer produto de exportação, se tornou outro pressentimento paradisíaco, uma espécie de calor abstracto guiando os leitores para uma forma de teologia arbitrária e não menos presunçosa. E talvez tenha sido esta a razão que o levou a ser preso logo que se instalou a Ditadura Militar: o facto de a constituição do seu carácter não admitir a hipótese de submeter a realidade à chantagem do desejo de redenção nem de submetê-la a um qualquer regime ideológico.

Em 2016, nos 30 anos da sua morte, e passados 40 do dia em que foi encarcerado, saiu um volume reunindo vários dos seus “Ensaios jornalísticos”, publicados entre 1943 e 1986, e nele pode constatar-se a tese apresentada uns anos antes por Natalia Gélos em “Antonio Di Benedetto jornalista” de que os motivos que levaram à sua prisão se prenderam com a postura que manteve nos meses que antecederam o golpe, numa altura em que a repressão, o desaparecimento de pessoas e os assassinatos se multiplicaram numa onda de terror que varreu o país. Os líderes da ditadura militar sabiam que podiam contar com ele para relatar a verdade, e tinham, por isso, todos os motivos para fazer o que fizeram e só surpreende que o não tenham abatido numa das tantas simulações a que o submeteram. Mas pode ser que se tenham percebido que, no final de contas, é mais cruel manter alguém vivo e ir-lhe esmagando a alma aos poucos.