No ano de 1974, existiam 355 490 homens com idades compreendidas entre os 15 e os 19 anos, tal como Mário Marques e João Alves Mendes. Havia também 375 410 mulheres que se encontravam nesta faixa etária, tendo sido Natália Fernandes do Amaral uma delas. Estes são dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) que nos permitem entender a forma como Portugal se modificou ao longo de quase cinco décadas, pois uma das principais conquistas da Revolução dos Cravos foi «a diminuição acentuada da taxa de mortalidade infantil».

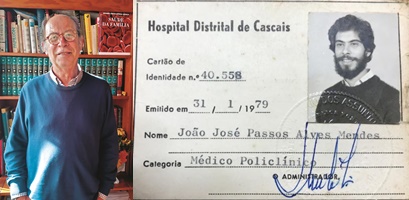

Quem o diz é o cirurgião cardiotorácico João Alves Mendes que, no dia em que a ditadura terminou, tinha 19 anos. «Estava em casa. Telefonaram-me durante a madrugada a dizer que havia uma revolução. Pensava-se que era da extrema-direita. Disseram-me para rasgar uns papéis que tinha cá em casa. Fui para a rua, foi um dia muito feliz! Estava a chuviscar. Não rasguei papéis nenhuns, aguentei-os, e era a esperança num novo dia», começa por explicar o médico que, hoje, aos 67 anos, garante com emoção que «depois daqueles anos todos, foi bom».

«Foi o princípio do fim da Guerra Colonial, deu-se a libertação dos presos políticos, acabou a censura, a diminuição da taxa de mortalidade infantil como já disse há pouco e muito mais. São todas consequências do 25 de Abril e não nos podemos esquecer disso», refere o profissional de saúde que se reformou em julho de 2013 depois de longos anos de trabalho no Centro Hospitalar de Lisboa Central.

«Já estava na faculdade. Havia uma pró-associação, a interrupção das aulas foi para aí de 15 dias e recomeçou tudo como se fosse outro dia. Notei que havia pessoas que não ficaram muito contentes, mas não se manifestavam muito», recorda o médico que iniciou o mestrado integrado em Medicina no ano de 1972 e concluiu o mesmo em 1978, na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. «Aquilo continuou a correr tudo muito bem. Não houve grandes problemas. A sala de alunos esteve fechada durante uns dias antes do 25 de Abril. O diretor disse que não fazia parte do projeto e foi abaixo. Aquilo era uma sala e a polícia política emparedou as paredes para não ir lá ninguém».

«A faculdade de Medicina e o Instituto Superior Técnico eram instituições de muita luta política. Durante esses anos, não tive nenhum cargo político porque nunca foi uma ambição minha. Nos dias seguintes, a alegria era tão grande que nos juntávamos sem haver uma finalidade. Dois dias depois da libertação dos presos políticos, foi uma situação muito agradável», afirma aquele que foi um dos heróis desconhecidos do ano de 2020 destacados pelo i.

À época, Joaquim Pedro Barata, que entretanto perdeu a vida, então de 66 anos, disse ao i que conhecia João Alves Mendes «há quase 40 anos», considerando-o «um excelente profissional».

«Costumo dizer-lhe que é o João Semana desta vila», declarou então, referindo-se à mítica personagem do romance As Pupilas do Senhor Reitor, de Júlio Dinis, o médico octogenário que representava a humanidade que deve estar presente nos médicos de família. «Faz as coisas e não olha ao dinheiro, só quer que as pessoas se sintam bem e que os problemas se resolvam. Não é apenas um médico, é um amigo», asseverou

O médico que é considerado um amigo reconhece a importância do final do Estado Novo, contudo frisa que «houve muitas coisas que ficaram por cumprir mas, no essencial, ficou o mais importante».

«Acho que os deputados se esquecem do 25 de Abril porque a maior parte deles… Uns eram muitos pequeninos e outros não tinham nascido. Não sabem a importância que teve para quem já cá andava. Foi uma mudança radical», realça, referindo-se aos dias seguintes da concretização da ação do Movimento das Forças Armadas (MFA), composto maioritariamente por capitães que tinham participado na Guerra Colonial e que contaram com o apoio de oficiais milicianos.

«Nos primeiros dias de regresso às aulas, deu-se a continuação de uma situação que já se esperava. Mais dia menos dia, aquilo tinha de dar a volta. Dali não saíram professores, mas, efetivamente, eles não falavam muito connosco do que tinha acontecido. Eu sentia as coisas na pele e houve a sensação de muita liberdade. Alguns colegas meus foram presos, porque eram mais identificados como sendo de esquerda, mas eu nunca tive grandes problemas», confessa, recordando que a cultura de protesto já estava instalada no seio da academia, pelo menos, desde a Crise Académica de 1962, quando o Governo salazarista proibiu, novamente, as comemorações do Dia do Estudante e muitos alunos da Universidade de Lisboa ocuparam a cantina universitária, tendo sido reprimidos pelas forças policiais. Posteriormente, realizaram uma greve e a comunidade estudantil da Universidade de Coimbra demonstrou a sua solidariedade para com os colegas da capital.

«Naquela altura, íamos para os cafés e havia empregados que se punham a ouvir as conversas para nos denunciar. Isso desapareceu tudo. Nunca estávamos à vontade em lado nenhum. Para falar, tinha de ser dentro de casa ou num sítio igualmente privado para estarmos mais descansados», lembra o médico para o qual o princípio do fim do analfabetismo e do acesso fácil aos cuidados de saúde somente para as elites foram outros dois marcos da Revolução.

«E há uma coisa muito importante: passávamos um ano e oito meses na província. Estive no Redondo e esperei 5-6 anos para entrar para a especialidade. O Alentejo mudou um bocado: a Revolução chegou lá com coisas como a alfabetização. Víamos crianças, grávidas, até dávamos a pílula. Os maridos é que não gostavam muito!», adiantando que o problema mais grave que deteta na área da Saúde, nos dias de hoje, é o facto de não existir um médico de família atribuído a cada português.

«Não há por má organização. E, claro, somos relativamente maltratados no Serviço Nacional de Saúde», narra um dos sócios-fundadores da Federação Nacional dos Médicos (FNAM). «Salários, centenas de horas extraordinárias… Temos de mudar tudo no princípio: médicos de família. Depois passamos para as especialidades. O problema de base ainda não está resolvido. Apesar das promessas que fazem».

Com menos um ano que João Alves Mendes, e a sete meses de completar 18, Mário Marques estudava em Coimbra e vivia muito próximo da escola onde frequentava o segundo ano na secção preparatória para os institutos. «Quando saí de casa, vi um vizinho, ele andava na faculdade, a gritar ‘Viva a liberdade!’. Quando cheguei à escola, estava toda a gente lá fora a dizer que não havia aulas, havia um golpe militar e, depois, claro, tentei saber o que se passava. Entretanto, o diretor da escola falou connosco e disse que não havia aulas e que devíamos ir para casa. E se no dia seguinte não houvesse problemas, poderíamos voltar».

«Fui com os colegas e amigos para os cafés ver televisão. Toda a gente foi apanhada de surpresa, mas eu nem tanto. Recordo-me de que ao estarmos a almoçar, todos no café, comemos iscas e bebemos finos! E continuei a gostar muito de iscas no pão», esclarece, acrescentando que a primeira ação política em que participou decorreu em maio de 1974 «porque sabia que havia o edifício novo do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) e estava ocupado pela universidade das engenharias».

«Eu e o meu grupo de amigos fizemos uma manifestação para ocuparmos o edifício que foi feito para os alunos do ISEC. Correu muito bem. Houve muita gente porque o ISEC estava a funcionar noutro edifício com o Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra (ISCAC) e estávamos a ter aulas em conjunto. Era tudo velho, sem condições nenhumas», explicita o então universitário, do curso de Engenharia Eletrotécnica, que acabou por abandonar o curso, não só mas também, por ter ficado desiludido com o período pós-25 de Abril.

«Lidei mal porque era o constatar que… Sou sempre do contra! Qualquer coisa que acontecesse, eu queria saber. Eu estava lá nas reuniões gerais de alunos! Acabei por intervir em algumas. Nunca consegui acabar o curso. Sempre fui bom aluno, mas nunca estudei muito. Liguei-me à Juventude Socialista, fui ao primeiro congresso no Hotel Ritz, mas achei que aquilo não era para mim. Via muitos jogos de corredor», avança, adicionando que pensou ‘Não. Não é isto que eu quero. Este caminho não é para mim’.

Todavia, revela que foi colega de curso do antigo primeiro-ministro José Sócrates. «Na altura, era muito amorfo. Nunca o vi participar em alguma coisa nem a participar em nada. Só falei com ele duas ou três vezes. Em abril de 1977 saí do curso. Comecei logo a trabalhar», sublinha, notando que foi para uma pocilga tratar de porcos. «Depois, fui trabalhar para uma empresa numa vila próxima, em Pampilhosa, na Mealhada. Levantava-me todos os dias às 5h para ir a pé até uma estação de comboios, apanhar a automotora que chegava à Pampilhosa às 10 para as 7. Ia para a fábrica e ficava à espera de que abrisse», assinala, tendo desempenhado o cargo de desenhador.

«Pouco tempo depois, havia um sócio que tinha uma empresa de frio em Lisboa e, como eu tinha um certo jeito e capacidades, ele perguntou-me se queria ir para lá. Durante cinco anos estive na capital. Até ao dia em que me cansei. Tenho um espírito muito provinciano. Tinha muitas saudades dos meus amigos: tantas que vinha a meio da semana vê-los, estávamos juntos e ia trabalhar no dia seguinte», adiciona, tendo regressado a Cantanhede e obtido um emprego como desenhador, medidor e orçamentista. «Gostei, mas depois saí porque achei que a minha paciência não era aconselhada e voltei para a tal empresa metalomecânica. Estive mais dois anos lá».

«Decidi fazer uma viagem durante nove meses pela Europa. Foi fantástico: fiz de tudo, bons momentos. Fui sozinho e há muitas situações complicadas. Uma vez, em França, estive numa casa abandonada. Estava deitado, apenas com uma velazinha, e estava na moda aqueles ataques do Médio Oriente e eu tinha aspecto de lá!», assevera, afiançando que alguém o denunciou às autoridades e, quando acordou, a meio da noite, viu-se rodeado por um batalhão de polícias de intervenção e acordou com uma arma apontada à cabeça.

«Sabia francês, mas não consegui dizer quase nada Só gritei ‘Sou português, sou português!’. Comecei em Espanha, fui para França, Alemanha, Holanda, Suíça, Itália e estive, por engano, na Roménia! Vim-me logo embora. Fui de autocarro, não sabia bem para onde ia, quando dei por mim não tinha passado por nenhuma fronteira. E, de repente, estava na Roménia», evoca com saudade, reconhecendo, porém, que se arrepende de ter casado aos 32 anos e não antes. «Se soubesse que a vida de casamento, tendo a esposa que tenho, e os filhos que tenho, era assim… Teria casado mais cedo. Pergunto-me se mereço a vida que tenho».

«Achei que a única maneira de fazer frente ao poder que estava instalado era ligar-me ao CDS. E fui ao primeiro congresso da Juventude Centrista, em Bragança. Numa altura, desanimei. Vou votando conforme acho que posso fazer alguma frente. Desde que votei, o meu partido nunca ganhou uma eleição. Não concordo com as maiorias absolutas. Seja de que lado for», deixa claro, considerando que António Costa «é um fulano autoritário, ‘do quero, posso e mando’. Ouve, mas não interioriza as vontades do povo».

Depois de se ter reformado, no final de 2016, quando trabalhava na receção do Hospital de Cantanhede, por ter sofrido um AVC, dedicou-se à pintura e partilha frequentemente as obras que cria no Facebook. «Para além da minha família e dos meus animais, é uma das coisas que me fazem mais feliz!», defende o antigo desenhador, avançando que não votou no CDS_nas últimas eleições.

«Com muito arrependimento meu, votei CDU. Voto sempre do contra para espicaçar!», confirma o pai de três filhos. «Um é médico, outro é engenheiro e doutorando e o mais novo está a seguir Gestão Sustentável das Cidades. São o meu orgulho». Ao contrário do panorama político que outrora o cativava. «Desde o 25 de abril, tive desilusões políticas. Roubos, corrupção… Nunca roubei nada a ninguém, nunca falei mal de ninguém… Sou sempre contra injustiças. Nunca pedi um emprego a ninguém. Mais vale dormir descansado».

«Pergunto: o 25 de abril trouxe-nos o quê?»

«No dia 25 de Abril, o meu pai não me deixou ir trabalhar. Estava no Egas Moniz e o meu pai disse para eu não ir que havia uma Revolução. No dia 1 de maio, que ainda não era feriado, tinha um namorado que estava cá de férias e era de França. Fomos à Rua das Portas de Santo Antão, a uma papelaria, e tínhamos um carro com matrícula francesa. Foram três ou quatro minutos», diz Natália Fernandes do Amaral, que nessa data tinha 19 anos.

«Começaram a dar murros ao carro porque era um Mazarati. Qualquer sinal de riqueza era mal visto. Quando estava a voltar, ele já farto de falar em francês para ver se não se metiam com ele… Muitas pessoas à volta do carro, ele disse ‘Afinal este país continua a mesma merda’», menciona, lamentando que, de seguida, a polícia tivesse intervindo.

«Fomos os dois presos, passei duas noites na esquadra atrás do Teatro D. Maria II e ele ficou mesmo preso um mês nos calabouços do governo civil com uma acusação gravíssima de ter ofendido o Estado português. O meu pai era funcionário do Estado e tinha sido diretor em Angola, conseguiu mexer uns cordelinhos e lá me tirou, mas o meu namorado continuou detido», admite, descrevendo que o rapaz teria sido sujeito a uma pena de prisão superior a um ano se o seu pai não o tivesse ajudado.

«Os guardas que lá estavam achavam aquilo tudo muito caricato e eu ia lá levar-lhe o almoço e, à noite, deixavam-no ir comer ao Bairro Alto! Levava uma garrafinha de whiskey para beber com os guardas! Deve haver histórias semelhantes. Que foi um grande transtorno foi. Vimos a situação muito negra», argumenta a mulher que reconhece que tanto ela como o então companheiro nunca foram «tratados como criminosos».

Porém, as peripécias não ficaram por aqui. Uma vez, após o 25 de Abril, mas ainda no ano de 1974, Natália foi almoçar ao Rossio. «Havia uma manifestação e eu estava à espera do autocarro. De repente chega o Comando Operacional do Continente (COPCON), desata aos tiros para todo o lado: não se podia reivindicar nada. Entraram ali a disparar para tudo e todos e eu só tive tempo de me esconder atrás da paragem. Estava lá um senhor de uns 60 anos, escondi-me atrás dele e disse ‘Desculpe, mas entre levar você com uma bala e eu…’, mas conseguimos fugir».

«Depois houve uma em Belém, ao pé da residência presidencial, e levámos todos com gás lacrimogénio. Havia liberdade, mas, afinal, não nos podíamos manifestar porque o COPCON tirava medidas como exército que era. Tenho pena de não ter registado esses dados todos na altura, mas não fui só eu que vivi isso, deve estar tudo escrito», diz, afirmando que ficou com uma criança de quatro anos, filho de um amigo, a seu cargo, pois este teve de fugir para Espanha e, depois, para o Brasil. «Como tinha fugido, sabiam que eu estava a cuidar do filho dele, queriam apanhá-lo para ver se ele regressava. Andei quatro meses a dormir cada noite em casa de um amigo. Tinha 21 anos e decidi ir para o Brasil. Peguei no menino e lá fomos nós para o Brasil», recorda a a mulher que foi para junto da irmã e do amigo.

«As pessoas hoje têm uma ideia muito fantasiosa do 25 de Abril. Deram-me a reforma por invalidez total aos 65 anos e deixaram-me com uma reforma de 650 euros. Era funcionária no Ministério do Trabalho. Tive um carcinoma raro e grave, só aparece a 0,2% de mulheres. Hoje em dia já estou bem. Não tenho um rim, não vou ter cancro dos ovários porque estou toda queimada por radioterapia e os ossos ficaram maus, mas livrei-me do cancro. Não pedi a reforma: contestei-a. Mandei emails ao provedor de justiça, ao Ministério, à diretora da Caixa Geral de Aposentações. Disseram-me que estava reformada e ponto final. Como isto foi no início da pandemia, foi assim. As pessoas acham que estamos num regime de democracia e liberdade, mas é mentira! Fui reformada à força, por invalidez total, e nem posso arranjar outro trabalho», lastima a mulher que tem dois filhos, sendo que o mais velho está preso há seis anos e Natália tem feito tudo para que as condições de vida dos reclusos sejam melhores e, os mesmos, respeitados enquanto seres humanos. «Pergunto: o 25 de Abril trouxe-nos o quê? Coisas boas, claro, mas mais más do que boas».