Por vezes, a morte não rompe com nada e apenas se acrescenta como outra anotação, algo que não descaracteriza a paisagem, nem contribui para o regime geral de putrefacção em que vamos dando por nós tão perdidos, mas antes afina ainda esse rumor deixado em alguns lugares pela presença e pelo olhar de alguns, esses que foram capazes de apaziguar o seu abismo, descobrindo uma certa harmonia neste mundo. Alguns são capazes ainda de triunfos discretíssimos, de defenderem uma moral pura e simples que passa por “salvar o cerne das palavras – a presença mortal da vida sobre e sob a terra – como devem outros salvar os sons, as cores e a própria forma, desabitada, do homem”.

“E o defunto poderá, como se fosse um deus,/ fazer tudo quando o seu coração deseja.” Eis uma epígrafe colhida no Livro dos Mortos (1480 a.C.), e que surge num poema de António Osório, “Amor de Si”, o qual nos soa mais que nunca como uma forma de se vincular ainda mais a este mundo, sentindo a “sede de outra vida”. Vale a pena registar aqui esses versos que estão entre os testemunhos mais fortes desse balanço de uma razão afectiva capaz de ordenar a experiência e o sentimento de todos os homens: “Oxalá a morte/ me sepulte no voo interminável da infância,/ seja eu filho de mim mesmo,/ um recém-nascido órfão e ressuscite meus Pais./ E cessem de dirigir-me súplicas,/ lavem neste manancial de lágrimas/ o ombro e se ajustem à fúria cortante dos ventos./ Possa a memória não perder/ a sua purificante laringe, volte, sílaba/ a sílaba, aos primeiros instantes,/ eu imobilize os seus precipícios,/ reviva, ouça, me olhe sem espanto,/ sem procurar alguém que deva ou não absolver,/ a juventude seja o único amuleto/e todo o mal saia, pela raiz,/ do sarcófago celeste./ Que não seja um ser rodeado de muralhas,/ um solitário destruído na sua solidão,/ o meu túmulo floresça/ e jamais emane iracundo odor./ Oxalá eu possa tranquilizar os meus vermes.”

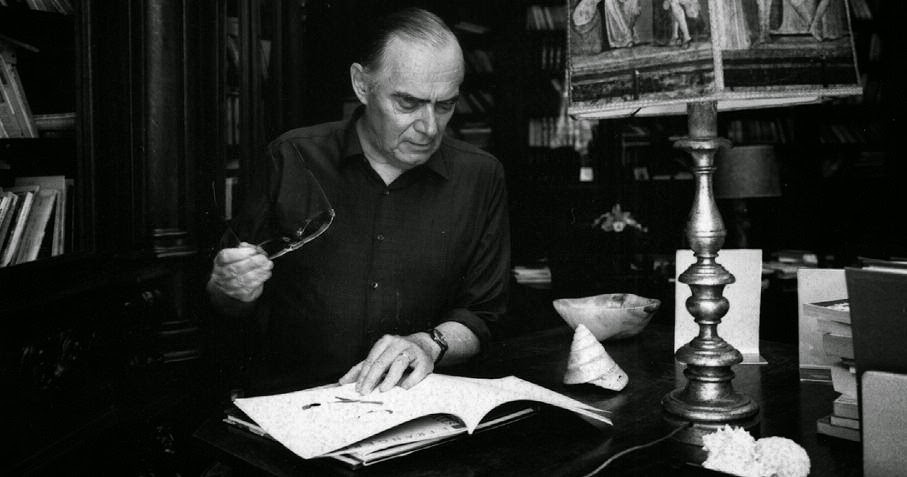

António Osório de Castro morreu na quinta-feira, aos 88 anos. Filho de mãe italiana, o seu pai era sobrinho da escritora feminista Ana de Castro Osório, por quem Camilo Pessanha se perdeu de amores. Nascido em Setúbal, em 1933, além de poeta foi advogado, tendo-se licenciado em 1956, na Faculdade de Direito da Universidade Clássica. Entre outros cargos na Ordem dos Advogados, foi Bastonário (1984-1986) e uma década mais tarde dirigiu a biblioteca desta instituição (1995-2002). Dirigiu ainda a Revista de Direito do Ambiente e do Ordenamento do Território, que fundou, e era director de Foro das Letras, revista da Associação Portuguesa de Escritores-Juristas. Ainda nos tempos de estudante, foi um dos orientadores da revista “Anteu”, e dirigiu com José Bento um suplemento de poesia poesia no Jornal de Letras e Artes. Além da sua estreia algo tardia como poeta, em 1972, com “A Raiz Afectuosa”, em edição de autor. Dedicou-se ainda ao estudo sociológico “dos mitos que têm assolado a sociedade portuguesa”, desde a “magia” do futebol, aos embustes da astrologia, a estrutura ideológica do teatro de revista e do nosso cinema “comercial”, passando por figuras míticas como a Severa e o Vimioso, isto em ensaios que foi publicando em revistas. E foi nesta vertente que publicou um curiosíssimo texto, exemplar na mordacidade com que procede a uma arrasadora desmistificação do fado, esse “cancro da vida e da cultura nacionais”, segundo Lopes Graça. O livro chamava-se “A Mitologia Fadista” (Livros Horizonte, 1974), e tinha o declarado propósito de pôr bem a claro o que o fenómeno fadista comporta de “aniquilante e servil”. E é revelador como, face ao ressurgimento e à popularidade crescente que este assumiu nas últimas décadas, mais tarde António Osório se tenha recusado a ver o livro reeditado, porventura receando que a sua obra poética pudesse pagar o preço desse desacato.

Em reacção à notícia da sua morte, o amigo e colega de ofício não apenas no que concerne às palavras como ao exercício da advocacia José Manuel Vasconcelos, prestou um testemunho a este jornal: “António Osório morreu, mas a sua obra ajudar-nos-á a ignorar a sua morte, mantendo-o vivo enquanto poeta. Estamos sempre com a sua vida enquanto o lermos. Com a sua obra poética, soube dar dimensão universal às vicissitudes de uma existência que conheceu de tudo: o amor, os afectos, o deslumbramento, mas também a dor, a compaixão, a solidariedade. É uma voz poética única na nossa poesia contemporânea, que, fiel à sua dupla origem, sentiu e escreveu em português o que pensava em italiano, mas tendo sempre no horizonte o homem universal.”

Há uma outra epígrafe, desta vez de Cecília Meireles, e que comparece em “Planetário e Zoo dos Homens” (1990), e cumpre essa função de explicitar um programa de toda uma vida e obra: “dizer com claridade o que existe em segredo”. Esta é, assim, uma demanda em busca da felicidade que se extrai das coisas, pequenas e concretas, dessa relação mais transitiva, na articulação de impressões breves e desarmantes, produzindo aquele clamor íntimo das intuições. E isto num encadeamento em que a palavra exacta renova o pacto entre a linguagem e o mundo, o que prende de novo nos versos a frescura e até o perfume do que se nos impõe como autêntico. Assim, aquele aprumo de vime branco, aquele juvenil ressoar de abelhas que Eugénio escutou em Camões, foi colhido e refrangido de forma hábil pelo autor de “A Raiz Afectuosa”, que praticou como poucos essa graça súbita e felina, a modulação das vagas num eco burilado, dedicando-se também ao mel corrosivo da melancolia. Veja-se a este título, um poema tão belo e dilacerante como “Vísceras”: “Criança que despeja um grilo,/ pata a pata,/ víscera a víscera,/ da sua pequeníssima alma.// E não há quem refaça/ o grilo e a criança.”

Esse perfume que atesta que estamos perante um acto de nomeação singular, é apurado por meio de um estudo profundo dos usos regulares – “essa arte vestigial, esse manejo delicado, amoroso e vigilante das pequenas coisas, essa vibrátil pulsação do que parece não ter peso ou relevância” (Fernando Pinto do Amaral). Assim, o poeta cose o verso bem ao rés das águas, desse tumulto que vem à superfície e desfaz o nosso reflexo, um verso tão próximo do aforismo, “de uma limpidez quase imaterial”, versos que, como notava João Gaspar Simões, “como que se irisam, como que se pulverizam, como que se dispersam na própria luz em que o poeta os faz irradiar”. E acrescenta ainda isto: “Ao mesmo tempo liquidez e musical, de uma fluidez só luz e de uma sonoridade só harmonia, a poesia de António Osório realiza, com ritmos antigos, imagens consagradas, sentimentos quotidianos, aspirações secretas, saudades calmas”. Tomando balanço para o terreno dos mitos, reconvertidos numa escala ínfima, esta é uma poesia que se inclina para o mundo por certos decalques sonoros, por uma atenção viva que caracteriza o modo deste “ser caduco, aromático” se admirar das coisas, arrumando-as de forma lapidar nessa dicção singularíssima, como signos que fazem deflagrar toda uma cosmogonia tão tocante pela sua sensível correnteza, pela simplicidade expressiva em que são acolhidos seres e impressões que nos sugerem esse resgate para uma “terra arterial”. Nesta teia subtilíssima, vai emergindo uma certa religiosidade, “a crença quase obscura, a silente vidência de acalentar palavras e seres sob um mundo primevo, de lúcida inocência” (Carlos Nejar). É uma poesia que se coloca ao serviço da Criação, como se se dedicasse a colar cacos “num mundo sempre à beira da desintegração, de perder o seu significado” (Fernando J. B. Martinho), expressando-se esse respeito pelo ilimitado ao fazer-nos ver que “nada está separado, é remoto, transcendente, que até mesmo Deus está à mão”. E apesar da sua discrição, da sobriedade exemplar que nos encaminha para um classicismo de ambiente luminoso, para um poeta que começou por divulgar os seus poemas em revistas (“Seara Nova”, “Vértice”, “Tempo e o Modo”) e, depois os recolheu, e fez circular, de forma restrita, em edições de autor (depois de “A Raiz Afectuosa”, publicou “A Ignorância da Morte”, em 1978), a sua obra obteve uma fortuna crítica invulgaríssima e, até, impossível nos nossos dias, pois não se confundia com o ruidoso ambiente de feira que resta às promoções de ordem mediática. O que houve foi um acolhimento quase emotivo de uma poesia que recuperava aquela tradição de olhos enxutos, conduzindo a uma “tranquilização do tecido vocabular” (Joaquim Manuel Magalhães), isto depois de um certo cansaço pela linha de rompimento que caracterizara a poesia na década de 60. Ou seja, foi como se no seu alheamento, no seu vigor quase ingénuo, esta obra tivesse voltado a autorizar que se impusessem as questões pessoais e humanas ao invés de ser a linguagem a principal questão da poesia. Assim, António Osório veio assinalar, por meio do equilíbrio e da rasura vocabular, a busca de “uma espécie de fábula subentendida, uma reaprendizagem de moralidades onde o coração do homem possa ainda apaziguar-se” (JMM). Tratou-se, como notou Eugénio Lisboa, dessa grande cortesia de certos iniciadores profundos e secretos, que passa por inovar fingindo que se não perturba.

Silvina Rodrigues Lopes vincou como, na sua clarividência, esta poesia “toca o caminho da santidade, com a qual partilha o processo da depuração dos signos”, e que o seu sortilégio, o seu modo de se colocar “do lado da beleza, perdulária”, leva a que se distancie de um quotidiano amorfo, encontrando “a exaltante trivialidade que se faz de nitidez, tacto, de todo o imensurável que é a mítica origem de tudo”.

“De Dante a Umberto Saba, são os grandes mestres da claridade enigmática, da sobriedade quase ascética que lhe servem, não de guias, mas de companhia emblemática”, registou, por sua vez, Eduardo Lourenço. “A sua poesia toca mais fundo, graças a esse quase indecifrável sorriso transcendental que a envolve, onde a ternura se disputa com a lucidez amarga.”

Numa reflexão sobre a poesia, que surge no livro "Décima aurora", Osório diz-nos que a esta que era para Montale "la più discreta delle arti", o lugar que lhe deve ser confiado é o esse último, o de excepção e de encontro, de modo a que se preserve “no meio de tanta afronta a diferença, a alegria dos valores vitais”. E prossegue: “Um ofício tão antigo, humilde e preciso quanto o de um vedor, poceiro, operador da pedra da loucura. Ofício que começa pelo deslumbramento por cada palavra, observar letra a letra o que comportam de exaltante e frustrado, debruçar-se sobre as gerações de sílabas como se fossem as longas vísceras de um animal jovem, ainda fumegantes, e juntá-las, pedras de uma muralha, na edificação do corpo poético, suma de tudo – poesia que é irrepetível e, no entanto, assenta com mão de oleiro no barro húmido e comum do mundo.”