Que isto fosse tido como um ofício vergonhoso, talvez assim nos orientasse mais cedo para as poucas saídas que restam antes de termos de as escavar com as unhas. “Que imundo é escrever versos”, exclamou Nicanor Parra. Antes fosse. Antes houvesse essa consciência do risco que se corre ao continuar a alimentar esta pedante intriga, tudo para que uns pasmosos eruditos nos venham maçar quando era necessário tratar de coisas com alguma seriedade. Primeiro teríamos de escorraçar todos esses que nos vêm com a sua lista de razões ou a ainda mais longa lista de desculpas. Parra foi firme ao afirmar que “se escreve contra si mesmo e por culpa dos demais”.

A poesia abre um fosso se tentam atirar com ela para o campo da literatura porque não aceita que a separem da vida. Idealmente, os versos surgem como imprecações, entre apelos e empurrões, descrições impossíveis, debates com gente que ali não está, tudo isso numa nebulosa em que quem toma um rumo se apoia mais numa razão instintiva, quase selvagem, isto por ser evidente hoje que “só a raros é dada a graça da transgressão” e que, de resto, “haverá sempre os que embatem nos limites/ se não exaustos ao menos perplexos” (Agripina Costa Marques).

Esta arte pequeno-burguesa que nos cerca está a dar cabo de tudo. O tempo cobre-nos a mola de ferrugem. Basta ver a sua determinação em “povoar o mundo de homens fracos em lugar de santos” (Pasolini). Estamos como presos a esse desgostoso pasmo, e vemos passar à superfície das águas o nosso próprio caixão. Se o poeta esloveno Jože Udovič nos diz que “nas prisões os suspiros/ ensinam a História”, seria bom que, com ela em fundo, nos habituássemos a esse registo tomado de um grande balanço, aos ecos e devaneios de uma mente histórica, também para que nos déssemos conta do quão ferozmente nos destinamos hoje à dissolução.

O que se tem mostrado necessário, urgente até, é fazermos uma revisão profunda da matéria dada. Há muito já que Pasolini nos fez saber como as ruínas haviam engolido o profundo e ingénuo esforço para recriar a vida, deixando-nos entre o ruído em excesso com que nos atordoamos e esse silêncio, húmido e infecundo em que vamos desabando intimamente.

Numa nota aos literatos seus contemporâneos, Pasolini deixa-lhes esse aceno de reconhecimento meio desolado e que contém em si o peso de tantas desilusões: “os nossos cumprimentos, os sorrisos, as comuns paixões/ são actos de uma terra de ninguém”. Pouco depois acrescenta: “Já não podemos realmente estar de acordo: estremeço,/ mas é em nós que o mundo é inimigo do mundo.” Este desacordo é ainda o que nos resta, agora que se inscreve em todos os gestos um princípio de renúncia.

Ao ver como os novos modelos impostos pelo capitalismo se impunham entre a juventude, Pasolini entendia que, ao converter-se a eles, esta abdicava daquele legado resistente que se encontra na “cultura dos pobres”, os antigos valores populares que nos enraízam nos lugares de onde somos. Assim, o poeta deplorou a forma como se extinguiam os melhores instintos, a cólera desses que, quando chegam à idade de se importarem com o mundo, se dão conta de que este está caduco, e por uns tempos, pelo menos, realizam a sua existência no modo de vingança.

O que estava em causa nesta transformação da consciência é uma forma de desumanidade que se observa nesse estado de afasia atroz em que hoje encontramos os jovens, entretendo-se com frivolidades, perseguindo as ilusões mais absurdas, enquanto se afundam na sua facciosa passividade. Tudo isto resulta de uma brutal ausência de capacidade crítica, em resultado daquilo a que Pasolini chamou o “genocídio do consumismo”, esse que – “através do ‘desenvolvimento da produção de bens supérfluos, da imposição do frenesi do consumo, da moda, da informação” – procede à destruição de todos os nossos vínculos ancestrais.

O que resta, diz, não passa de um cadáver que se deixa arrastar, sombra de si mesmo, reduzido a impulsos biológicos cada vez mais degradados. “Todos sentem a ânsia, degradante, de serem iguais aos outros no consumir, no ser feliz, no ser livre, porque esta é a ordem que inconscientemente receberam”, escreve ele.

Tinha esta ideologia do consumismo hedonista e o poder que ela exerce como o “mais centralizador e por isso o mais socialmente fascista que a História já registou”. Para ele, estávamos a assistir a uma “mutação antropológica, à medida que a intrínseca sabedoria que nos vinha do ilimitado mundo pré-moderno, e que coexistiu com a modernidade até há algumas décadas, era agora cancelada e banida. Já o novo poder, esse que mesmo nas suas manifestações mais espúrias é sempre apregoado como factor de desenvolvimento e progresso, na verdade produzia uma involução conformista, afastando o homem de si mesmo.

Ele sinalizou esse processo que levou a que a Itália camponesa e paleoindustrial se desmoronasse, deixando um vazio que acabaria por ser preenchido por um total aburguesamento, nesse regime “modernizante, falsamente tolerante, americanizante, etc.”, e quis oferecer uma definição do carácter poético-literário desse fenómeno, num texto que escreveu para o Corriere della Sera e que ficou conhecido como “O artigo dos pirilampos”. Eis um excerto: “No princípio dos anos sessenta, devido à poluição atmosférica e, sobretudo nos campos, devido ao inquinamento das águas (os rios azuis e os riachos transparentes), os pirilampos começaram a desaparecer. Foi um fenómeno fulminante: em poucos anos não havia mais pirilampos. Agora são uma recordação, um tanto dilacerante, do passado: um homem antigo, que tenha recordações dessas, não pode reconhecer a sua própria juventude nos jovens de hoje e nem sequer pode ter saudades dos tempos antigos.”

A única saída que via era que os homens tornassem a experimentar o passado, isto “depois de o terem ultrapassado artificialmente e de o terem esquecido numa espécie de febre, de frenesi inconsciente”. Seria nas antigas tradições que caberia um reencontro com essa forma de liberdade de que o povo aprendeu a gozar ao longo dos séculos: “pode até estar subjugado, espoliado, ter a boca tapada, mas é essencialmente livre; pode tirar-se-lhe o passaporte, o trabalho, a mesa onde come, mas é essencialmente rico. Porquê? Porque, quem possui uma cultura própria, e se exprime através dela, é livre e rico, mesmo se aquilo que ele é e exprime é falta de liberdade e miséria perante a classe que o oprime”.

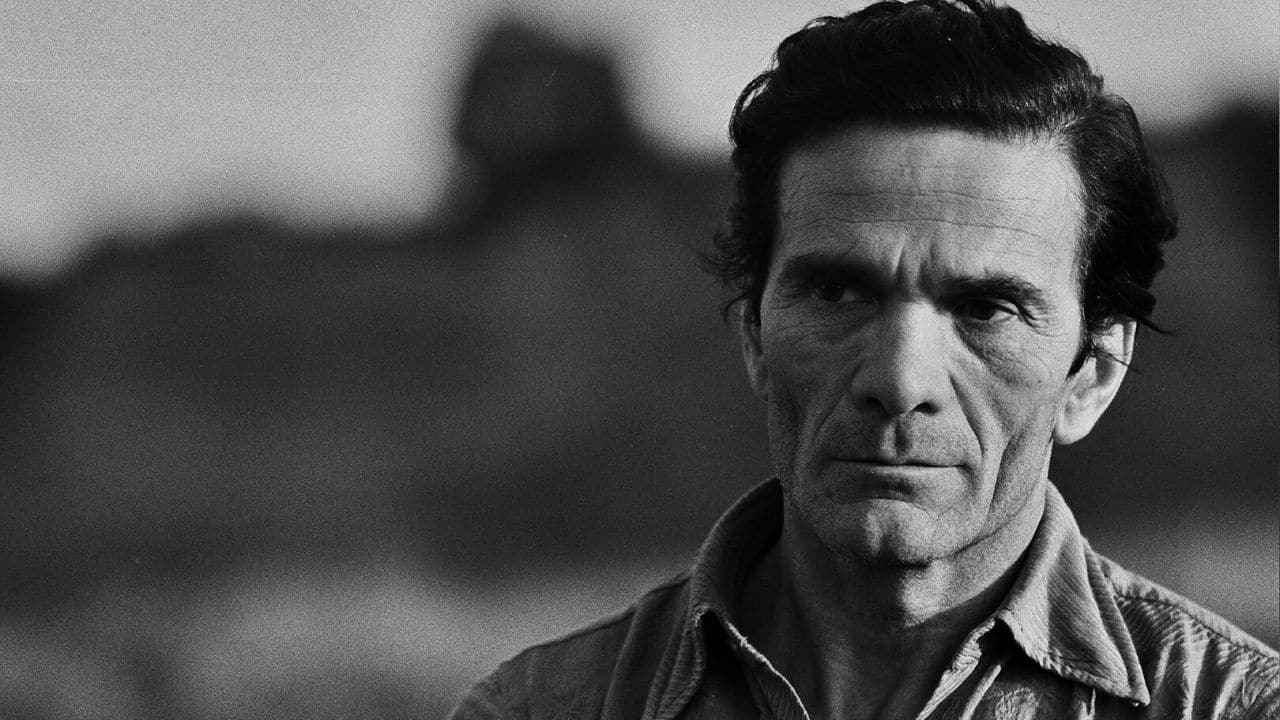

Cumpriu-se há dias os 46 anos desde a data do seu assassinato na madrugada de 2 de novembro de 1975 em circunstâncias pavorosas e que estão ainda por ser esclarecidas, e no próximo ano irá assinalar-se o centenário deste artista radical, que teve um papel de protagonista absoluto na cultura italiana dos últimos 50 anos, o que em parte se ficou a dever à sua morte prematura, que certamente ajudou a fazer dele um mito.

O crítico literário Alfonso Berardinelli, diz-nos que o melhor dele não reside neste ou naquele livro, mas está disseminado pelas milhares de páginas da sua obra escrita. Entende que com os livros que publicou entre 1955 e 1960, e particularmente com as polémicas que alimentou na imprensa, Pasolini revelou-se um personagem público e teatral irresistível: “uma estrela escandalosa cuja obra servia cada vez mais como um instrumento para alertar a opinião pública e acicatar as reacções de intelectuais, literatos e políticos”. Para Berardinelli, o exercício fundamental a que se entregou foi a fustigar uma cena cultural “povoada em grande medida de impecáveis profissionais enfermos de prudência, versões modernas do bispo e do cortesão”, e foi desse modo que Pasolini veio a representar a figura contraposta do herege. E o mais decisivo na sua exemplar intervenção, talvez seja o facto de, além da necessidade de se expressar literariamente, haver na sua escrita uma urgência em atrair a atenção de um vasto público, usando um grau de convicção quase absurdo num tempo que começava a ceder às afectações e ao subtil fedor do cinismo. Pois se a sua era assumidamente uma visão apocalíptica, Pasolini não se cansou de repetir que, ao lado dela e da angústia que a produziu, existia nele “também um elemento de optimismo, isto é, o pensamento de que existe a possibilidade de lutar contra tudo isto”. E era esse optimismo, ao invés dos aspectos mais aflitivos do negro diagnóstico que traçou, o que introduzia esse rasgo de radicalidade na sua obra e fez dele uma personagem tão difícil de engolir. Não podendo ficar-lhe indiferentes, ao transformarem-se em seus detractores, os literatos do seu tempo renderam-lhe a única homenagem autêntica que este tempo concede aos artistas.

“Eu sei… Eu sei… Eu sei… porque sou um intelectual, um escritor, que tenta acompanhar tudo o que acontece, conhecer tudo o que se escreve sobre o assunto, imaginar tudo o que não se sabe ou que se cala; que coordena factos mesmo afastados, que junta peças fragmentárias de todo um quadro político coerente, que restabelece o lógico onde parecem reinar a arbitrariedade, a loucura e o mistério”, escreveu num texto de jornal. A mestria que fez dele uma figura tão central prende-se com esse regime teatral para o qual arrastou a cena cultural, sentindo a necessidade de revelar aspectos da sua biografia, de confessar e justificar-se, de acusar, o que, como vinca Berardinelli, o levou primeiro aos limites do estritamente literário e, mais tarde, para fora destes. Se o cinema e o jornalismo foram os seus meios privilegiados de expressão, as suas intuições poéticas e visionárias não foram deixadas a arrefecer nos versos, mas migraram para outros géneros. Foi essa a tese de Giovanni Raboni, crítico literário que defendeu que se Pasolini era um poeta em todos os momentos, era-o sobretudo quando não escrevia poesia.

Por mais plural que tenha sido com todos os géneros a que se dedicou, a sua verdadeira obra, no fundo, foi a guerra. Essa que se pode construir por meio de argumentos intempestivos, de posições de princípio, de avaliações dolorosas da realidade, de uma revolta que não se deixa abater, e se é possível resgatar na sua poesia um tanto retórica e fastidiosa imagens surpreendentes, um ritmo que nos obriga o sangue a ir a galope, é nas suas Cartas Luteranas que mais esplende o seu “ecletismo proliferante”. Assim, exprime Francisco Roda a força de convocação dos mais altos e díspares valores que tornam esta obra exuberante até nas dívidas que contrai: de Moisés a Marx, de Freud a S. Paulo, de De Martino a Sade. “Ele absorve tudo, às vezes de forma confusa, como apontam alguns, nessa espécie de puzzle monumental e orgânico que alimenta a sua genial estratégia expressiva.”

E, no fundo, o seu grande triunfo foi esta necessidade de escapar ao confinamento a um tempo que não comunica com nenhum outro, a esse espaço mental arrestado, às atitudes anémicas de novas gerações que já despontam meio apagadas de tão respeitadoras dos limites que nos asseguram serem intransponíveis. Assim, ao rejeitar também circunscrever-se a um só género da criação, o que sentimos é que a sua visão desponta da própria natureza do grito, esse que não abdica de nos confrontar com a barbárie com que nos conformamos hoje, sendo a sua obra movida por uma obstinada força de reivindicação do mundo que estava a ser destruído.

Por isso, foi descrito como um nostálgico, um retrógrado, parcial, moralista, sempre a acender o rastilho de mais outra polémica feroz e interminável em nome de um “saudosismo ingénuo”, segundo Italo Calvino. Outros, como Moravia, entendiam que tudo não passava de uma insatisfação mais íntima, um ressentimento de natureza pessoal que se recriava num exorcismo público acenando com terríveis fantasmas políticos. Depois também havia aqueles que não viam ali mais que um subterfúgio para encenar a sua biografia como lenda, exibindo o seu virtuosismo, “sempre um pouco maneirista” (Francisco Roda). Mas a posteridade tem provado que estava certo em não querer limitar-se a falar só para os literatos, a buscar um público bem mais vasto, a alertá-lo para o pior dos desfechos, que é quando os homens perdem até a consciência da miséria em que vivem.

O seu testemunho diz-nos, assim, que mesmo quando parece desesperada a probabilidade de obter algum triunfo, é aí mesmo que mais vale a pena lutar: “Quão mais inútil se torna// – neste vazio da história, nesta/ ruidosa pausa em que a vida se cala –/ um ideal qualquer, mais se revela// a maravilhosa e ardente sensualidade,/ quase alexandrina, que tudo tinge/ e impuramente ilumina, quando aqui,// neste mundo, algo desaba, e o mundo/ se arrasta na penumbra para reentrar/ em praças vazias, tristes oficinas…”