As imagens são esclarecedoras, mesmo que nos cheguem como assombrações que se aparentam menos com o mundo que conhecemos do que com o cenário das catástrofes em technicolor, essas a que fomos habituados pelas espectaculares produções hollywoodescas e que, em vez de nos apavorar, geram um certo entusiasmo, e um desejo de lançar a mão ao balde de pipocas. Há algo de sobrenatural nas descrições que, hoje, nos são feitas desse mundo ameaçado por um género de pragas que superam em muito os valores de produção das melhores passagens de terror bíblico. Os efeitos especiais são inacreditáveis, e quanto mais real, menos acreditamos que, desta vez, a sala de cinema está mesmo a ficar inundada. O melhor é exemplificar – e logo veremos se se confirma a impressão de T.S. Eliot de que a nossa espécie não é capaz de aguentar a realidade em doses excessivas. Comecemos por alguns eventos recentes que fizeram cabeçalhos de forma desarticulada em jornais por todo o mundo. Na região sudoeste dos EUA, dezenas de milhares de pássaros caíram dos céus, tendo sucumbido à fome a meio do voo, depois da destruição dos territórios onde se alimentavam em consequência das alterações climáticas. Do lado de lá do Corno de África, nuvens densíssimas escureceram os céus, deixando no escuro cidades inteiras. Ao todo, eram mais de 200 mil milhões de gafanhotos, 25 para cada humano hoje vivo, tendo estas nuvens assentado sobre terrenos agrícolas, devorando num ápice o alimento de um dia para dezenas de milhões de pessoas. Os gafanhotos acabaram por morrer em números tais que a sua aglomeração levou a que vários comboios tivessem interrompido a marcha, impossibilitados de avançar. Este fenómeno ocorreu porque o aquecimento excessivo levou a população dos gafanhotos naquela região a multiplicar-se 8000 vezes face aos números habituais. Voltando aos EUA, no verão de 2020, ardeu duas vezes mais terra do que a que tinha sido consumida pelos fogos selvagens em qualquer ano anterior, com cinco dos seis maiores incêndios na Califórnia a sucederem-se naqueles meses. Na Sibéria, os chamados fogos zombie – incêndios que ocorrem durante o inverno e que são já responsáveis por um terço da área total queimada no Círculo Polar Ártico – lavraram de forma anómala ao longo de todo o inverno ártico. No Brasil, um quarto do Pantanal, a maior área de florestas húmidas em todo o mundo, foi incinerado. Na Austrália, os fogos mataram mais de 3 mil milhões de animais. Mas a estes relatos que vão galopando diariamente nos noticiários falta uma linguagem e uma tessitura que suporte um novo grau de realidade, uma tensão de um futuro em que nos custa a acreditar, e que passa a residir como um espectro sinistro que, por não sabermos como lidar com ele, se acumula na borda do prato da nossa consciência, resvalando para muitos para a toalha, ou seja, para o estado de negação.

Enquanto isso, no resto do ano, o planeta continuava a sua transformação através das emissões de carbono lançadas na atmosfera prefigurando um cenário cada vez mais inevitável de apocalipse. Contudo, a maioria de nós não estava capaz de interpretar estes sinais, estando distraída pelos constrangimentos provocados pela pandemia, e, por outro lado, falta ainda criar uma linguagem que nos impeça de sermos assoberbados, e que saiba encadear estes signos de um futuro que não pode mais ser adiado, que nos bate à porta de forma cada vez mais rude, com o crescente número de desastres e linhas de alarme que vamos cruzando, ajudando-nos a ver o que se passa não como brutais abalos à realidade em que temos vivido, mas como uma série de desenvolvimentos lógicos num padrão bastante claro. Assim, só uma linguagem poderosa poderá traduzir uma nova consciência sobre esta nova realidade que se caracteriza por desastres sucessivos, e esta deve ser capaz de nos despertar das distracções da cidade irreal em que vivemos, o mundo do capitalismo tardio que, governado por abstracções da finança, nos submerge numa infinidade de distracções, sejam elas sedutoras ou angustiantes, impedindo-nos de encarar a vida de frente, de assumirmos a responsabilidade pelo mundo que estamos a convocar. Essa linguagem terá de ser dura, recusando o regime consolador a que fomos habituados, insistindo em martelar que este é um problema para o qual não haverá soluções fáceis, e que ao contrário do que se costuma dizer, o tempo não virá em nosso socorro. Como escreveu Eliot, “o futuro é uma canção amortecida, uma Rosa Real ou uma haste de alfazema/ De ansioso lamento pelos que ainda aqui não estão para lamentar,/ Prensado entre as folhas amarelas de um livro que nunca foi aberto./ E o caminho para cima é o caminho para baixo, o caminho para a frente é o caminho para trás./ Não o podes enfrentar com firmeza, mas uma coisa é certa,/ O tempo não cura: o doente já não está aqui.”

A linguagem pode ser um lugar para ir ao encontro do mundo, ao invés de um lugar onde nos escondermos por meio dessa patologia do cepticismo, essa postura evasiva que nos leva a arranjar argumentos bastante frouxos para não lidarmos com os desafios urgentes que definem o nosso tempo. Damo-nos conta de que, à medida que as condições actuais nos obrigam a enquadrar as nossas fantasias de estabilidade num exílio face à realidade, é cada vez maior o número de pessoas que se sente encarcerada numa melancolia profunda e inexplicável, que na verdade se prende com evitar as obrigações dolorosas de lidar com os prenúncios deste apocalipse ao virar da esquina. Os últimos cinco anos estão entre os seis mais quentes alguma vez registados. Foram também os anos com maiores níveis de emissões de carbono na história da humanidade, emissões equivalentes ao que foi produzido por toda a actividade humana e industrial desde o aparecimento do Homo Sapiens e até ao início da II Guerra Mundial.

O homem dos tempos modernos, como viu Gilles Deleuze, “bebeu toda a água dos mares, separou a Terra do Sol, não há nada que ele não tenha posto em sentido diante de si”. Mas se a humanidade passou milhares de anos a criar as estruturas sociais e a aperfeiçoar o seu domínio tecnológico com vista a isolar-se dos caprichos da natureza, de repente, o centro da realidade descolou, e o ponteiro do relógio desatou a dar voltas num ritmo alucinante, parecendo que o tempo começou a andar para trás, e vemo-nos, hoje, de novo capturados pelo instável humor do clima, tendo-se tornado claro que o mundo que deixaremos aos vindouros será bem mais dramático do que aquele em que vivemos. E tudo isto porque nos recusámos a levar o futuro tão a sério como o presente. Por isso, temos agora de contender com uma imagem terrífica que o criador alemão Alexander Kluge exprimiu com uma convicção espantosa no segundo volume da sua Crónica dos Sentimentos: “Há legiões de mortos a caminho, que ainda respiram à maneira de épocas remotas, entre eles os Insaciáveis dos tempos modernos, que esgotam toda a água dos mares e estão já a apropriar-se da Terra. Engasgam-se e morrem sufocados.”

E se, em face do que acontece actualmente, há os que perdem todas as ilusões, perdendo o tempo em que vivem e o próprio sentido da realidade como da História, de entre as fileiras do movimento ecológico, começam a surgir aqueles que se mostram cada vez mais cépticos em relação ao princípio da não-violência que tem norteado todo o activismo e as acções de protesto que foram ganhando proeminência e crescendo na sua incidência em anos recentes. Andreas Malm, um catedrático da Universidade de Lund, na Suécia, tem estudado a relação entre as alterações climáticas e o capitalismo, e assumiu relevo entre os pensadores que têm incitado o movimento ambientalista a adoptar uma postura mais radical, isto depois de publicar um livro com um título bastante provocador, “How to Blow Up a Pipeline” (Como Explodir um Oleoduto), que foi traduzido para inglês, conseguindo agitar as águas nos meios progressistas norte-americanos. Para Malm, não passa de ingenuidade continuar a esperar que seja a classe política com as suas conferências e tratados a prosseguir as metas para evitar os piores cenários no que toca à degradação ambiental provocada pela acção do Homem. Embora o título do livro possa indiciar que se trata de uma espécie de manual de instruções para quem queira iniciar-se nos actos de “sabotagem inteligente” das infraestruturas em que assenta a indústria dos combustíveis fósseis, a este respeito o livro não vai tão longe como outras obras cujo objectivo declarado é espoletar movimentos de massas. Malm limita-se a desenvolver os argumentos que legitimam a destruição de propriedade de forma a criar obstáculos que dissuadam aqueles que continuam a fazer investimentos que aumentam as emissões de carbono. Mas não vai tão longe como foi Frantz Fanon ao resumir a estratégia anti-colonial no seu célebre discurso “Porque recorremos à violência”, o qual mais tarde seria ecoado por Malcolm X, ficando também muito aquém desse clássico da contra-cultura que é “Steal This Book” (1971), de Abbie Hoffman, que inclui instruções sobre como criar uma série de engenhos explosivos a partir de produtos domésticos fáceis de adquirir em qualquer supermercado e isto para que sejam usados em tácticas de guerrilha urbana. Malm é bem mais moderado, e em todo o livro, à excepção de um artigo de jornal publicado em 2005, e que dá conta da facilidade de se sabotar oleodutos recorrendo a explosivos rudimentares, nunca chega a dar um passo além daquilo que é a teoria em defesa dessas acções, e dirige-se, por isso, menos aos convertidos do que há tantos ambientalistas que continuam muito hesitantes em abrir mão do seu pacifismo absoluto.

Com mais uma cimeira do clima das Nações Unidas a decorrer – desta vez em Glasgow, na Escócia –, o livro de Malm tem feito as rondas, mesmo entre os mais hesitantes em abandonar de vez a esperança no processo político, e isto prende-se com o movimento ter conseguido consciencializar a generalidade do público para a emergência climática, com as sondagens a indicarem claramente que a maioria dos eleitores são favoráveis a políticas de redução das emissões, e, no entanto, em vez de haver sinais de progresso, a situação é cada vez mais desesperada. Depois de décadas de activismo, sendo hoje frequente ver manifestações que juntam milhões de pessoas nas ruas, nem as emissões nem os investimentos nas indústrias mais poluentes dão sinais sequer de estar a abrandar. Malm cita um estudo de 2019 publicado na revista Nature que indica que 49% das infraestruturas energéticas que operam queimando combustíveis fósseis e que estão hoje em funcionamento foram instaladas depois de 2004.

Face a isto, face à relutância dos governos em imporem políticas que penalizem estes investimentos, mesmo se se dizem empenhados em impedir um aumento de dois graus da temperatura do planeta, um limite que a comunidade científica considera desastroso, Malm instiga os milhões de ambientalistas empenhados em travar esta catástrofe a agirem para garantir que haverá consequências para quem infringir esse imperativo existencial. A tarefa passará assim por “danificar e destruir novos dispositivos emissores de CO2. Deixá-los inoperacionais, desmontá-los, demoli-los, queimá-los, explodi-los. Até que os capitalistas que continuam a investir no fogo que nos consome entendam que o preço da sua ganância será terem as suas propriedades destruídas”.

A questão que está no centro do livro de Malm é porque é que perante uma ameaça existencial a reacção tem sido tão frouxa. “Se realmente fosse a razão a governar-nos, estaríamos já atrás de barricadas, arrancando os condutores dos Range Rovers e dos Nissan Patrols dos seus assentos, estaríamos a ocupar e a mandar abaixo as centrais energéticas que funcionam a carvão, e faríamos aparições nesses retiros de férias para onde a elite política vai para escapar à realidade e exigiríamos uma reversão da vida económica tão dramática como aquela que nos levou para a guerra com Hitler”, escreve o activista sueco.

Malm bate de frente com a convicção que tem orientado o movimento ambientalista para uma recusa absoluta de actos de violência, e põe em causa o “pacificismo estratégico”, a crença de que o protesto não violento é mais eficaz do que a resistência violenta. Boa parte do livro centra-se numa revisão dessas histórias condensadas de movimentos sociais anteriores, em que Malm explica a tendência que há para higienizar as revoltas do passado, em que se dá uma centralidade às acções e aos líderes pacifistas, sendo denegridos ou esquecidos os protestos violentos ou os seus protagonistas. Este académico defende que é, na verdade, uma mescla ou interacção destas duas posturas o que leva à transformação das sociedades. E quanto ao movimento dos direitos civis nos EUA, Malm defende que não se tratou de uma revolução pacífica, lembrando que foi sendo pontuada por motins e pilhagens e que isso deixou claro que, se não houvesse uma abertura, as coisas poderiam degradar-se. Assim, a pergunta que Malm coloca hoje aos ambientalistas é se esse “movimento possui um flanco radical?”

Se Malm vê a necessidade de se usar a violência sobretudo como um meio de infligir dor naqueles que mais têm lucrado com o desmoronar dos alicerces naturais, com esta corrida suicidária para diante, prometendo um legado nauseabundo às gerações futuras, o seu livro não consegue demonstrar em que medida é que um conjunto de actos de sabotagem poderia servir senão para nos ilibar face àqueles que, hoje ou no futuro, se sintam chocados com a ausência de reacção, a passividade de todos à medida que se tornava claro que estávamos a viver o fim das Primaveras. O problema é que a doutrina de Malm pode servir sobretudo para que haja entre os activistas uma espécie de desesperado álibi face à derrocada que se adivinha, pois como afirma Ezra Klein num artigo de opinião no New York Times, o mais provável é que dessas acções preconizadas pelo sueco não resultem mais do que algumas dezenas de activistas que iriam bater com os ossos nalguma cela, muitos acabando por cumprir penas pesadas, e isto poderia animar os legisladores a tentarem prevenir uma escalada destes actos criminalizando ou levantando impedimentos até para os protestos pacíficos. Klein diz-nos que Malm não tem como apaziguar aqueles que receiam as prováveis consequências políticas: “uma repercussão imediata que levaria ao poder os inimigos da acção climática, eliminando até mesmo as frágeis esperanças de progresso no quadro político”.

Há muito que as forças conservadoras e os movimentos populistas de extrema-direita têm procurado provar que a grande ameaça para a estabilidade económica vem dos sectores da esquerda radical, e o mais certo é que, se algumas células dentro do activismo ambiental recorressem a actos de sabotagem que pusessem em causa o estatuto sagrado da propriedade, fazendo explodir oleodutos, se tornasse muito fácil convencer a opinião pública de que o perigo maior virá não da degradação ambiental e dos efeitos que esta produzirá mas antes do fenómeno do eco-terrorismo, que mais tarde ou mais cedo irá erguer-se numa feição totalitária, restringindo direitos e liberdades em nome da salvaguarda da humanidade futura.

O problema é que nada do que se possa apontar entre os eventos mais ou menos destrutivos que assinalam uma nova era climática, nada disso parece ser suficiente para converter aqueles que simplesmente mantêm uma atitude de cepticismo disfarçada de placidez ou até de um geral optimismo. O cepticismo destes é um factor já de decadência, “uma forma de abdicação e de ruína”. Assim, estão por convencer todos esses que exigem que a fisionomia da devastação venha arrancá-los ao seu estupor. Mas não faltam também aqueles que parecem rejubilar com a perspectiva de virem a testemunhar no seu tempo de vida um evento verdadeiramente apocalíptico. A esse respeito, há que notar que, como disse o filósofo e historiador Giorgio Colli, “aqueles que esperam pela catástrofe final, os doentes da febre niilista, aqueles que se embriagam com sonhos de destruição terão ainda de esperar e muito. No interior das trevas que nos envolvem, é certamente mais fácil que ladrões e assassinos assombrem e façam correr sangue, mas o mundo não há-de acabar tão cedo. A violência está no início das coisas, não no fim. Nós provimos da violência, mas à nossa volta reina agora a mansidão.”

Malm não deixa de se mostrar bastante preocupado com a situação dos trabalhadores sobreexplorados, e em vários momentos do livro opõe-se firmemente a tácticas que possam sinalizar algum tipo de desprezo ou hostilidade para com esta classe. Mas Ezra Klein vinca que a mais provável consequência de uma onda de atentados com vista a obliterar as infraestruturas energéticas seria aumentar de imediato os preços da energia por todo o mundo, e, como se tem verificado actualmente com a crise dos combustíveis, esse fardo acaba sempre por ser sentido de forma mais pesada pelos pobres. E é nestas alturas que a argumentação do sueco se mostra mais próxima de um radicalismo um tanto perro, mais empenhado em partilhar a sua desilusão bem-pensante do que em propor uma alternativa empolgante à ordem existente das coisas. Se a crítica consegue ser profunda, depois as medidas para contrariar a monstruosidade difusa do capitalismo acabam por redundar em sugestões de formas de vandalismo que apenas facilitaria a marginalização e o falhanço do movimento ambientalista. Assim, Malm sugere que talvez os alvos pudessem ser os iates dos obscenamente ricos, uma actuação à Robin Hood, que colhesse aplausos de forma a contrabalançar as explosões de oleodutos, esses que asseguram o transporte dos combustíveis usados não apenas por jactos privados como pelos monovolumes familiares e as velhas carruagens que levam todos os dias milhões de pessoas para os empregos e de volta a casa.

Ezra Klein nota como o aumento dos preços dos combustíveis provou há muito ser uma forma de veneno que paralisa completamente a acção política, e recorda uma gravação que foi tornada pública em que podia ouvir-se os executivos da Exxon Mobil a discutirem a hipótese de ser aprovado uma taxa de carbono, mostrando-se favoráveis a essa medida. E porquê? Porque como bem sabem todos os lobistas na área da energia, qualquer política que se atreva a propor uma taxa desse tipo irá prejudicar mais a causa do movimento ambientalista do que ajudá-la, e, por essa mesma ordem de ideias, é difícil acreditar que, no actual contexto, a classe trabalhadora venha a ser mobilizada por uma campanha de atentados que tenha como efeito tornar de imediato a sua condição de vida ainda mais difícil. Neste momento, a única coisa que os activistas climáticos têm a seu favor é uma espécie de boa-vontade geral em relação àquilo que estão a tentar prevenir, mas Klein lembra que uma coisa é nossa capacidade de compreender certos problemas, e de até um ponto estarmos preocupados com o que o futuro nos reserva, mas aquilo de a nossa espécie não parece ser capaz é de superar certos constrangimentos sociais e sacrificar-se em nome de um cenário que continua a desenhar-se num plano bastante abstracto, enquanto as dificuldades que a maioria das pessoas enfrentam diariamente e até mesmo os prazeres e regalias de que gozam estão aí a funcionar como uma sirene constante.

Numa reformulação das orientações que até há algumas décadas nos guiaram, para se entender e levar a cabo acções de sabotagem do actual regime, vai servindo o conselho do poeta Hans Magnus Enzensberger, quando diz:“não leias odes, meu filho, lê os horários/ dos comboios, dos autocarros, dos aviões,/ são mais exactos.” É uma espécie de curso intensivo em poucos versos sobre a frieza estratégica que exigem estes tempos: “torna-te hábil na pequena traição,/ na diária suja salvação”. E conclui: “raiva e paciência são necessárias,/ para soprar nos pulmões do poder/ o fino pó mortal, moído/ por aqueles que aprenderam muito,/ que são exactos, por ti.”

Malm ecoa as palavras do romancista britânico John Lanchester, que, num texto publicado em 2007, na London Review of Books, questionava se a relutância do movimento climático em assumir uma postura mais radical, tornando-se ameaçador para os interesses que continuam a investir e enriquecer em detrimento das gerações futuras, não sinalizaria o facto de mesmo as pessoas que demonstram maiores convicções em relação às alterações climáticas estarem de algum modo também capturadas por um certo cepticismo. E isto porque, com o novo capitalismo que se vem impondo há várias décadas, o que se tem assistido é a uma espécie de colonização do nosso imaginário e até do horizonte das nossas expectativas, de tal modo que, mesmo aqueles que vivem em condições mais desesperadas, não se sentem legitimados no seu ódio contra os ricos, e têm até dificuldade em reconhecer a classe que os explora como um inimigo comum. Isto é explicado por Frédéric Gros, professor de Filosofia na Universidade de Paris X, que no seu livro-manifesto com o título “Desobedecer” (ed. Antígona) explica que “a classe dos mais folgados suscita, sobretudo, a paixão amarga de nos assemelharmos a eles, dado que o orgulho de ser pobre, alimentado pela esperança de vinganças futuras, deu lugar a uma vergonha agressiva, porque a mensagem veiculada por toda a parte é a de que só faz sentido viver no seio do consumo excessivo, deixando-se aspirar pelo presente, numa fruição fácil. Por estas razões, e outras mais, a ira justa de uma maioria explorada contra a minoria é curto-circuitada e reafectada em ódio pelos pequenos oportunistas e em medo dos pequenos delinquentes.”

Há, assim, um número cada vez maior de pensadores que questionam se os activistas do clima realmente acreditam na inflamada retórica que usam ou se tudo não passa de uma pose em que, misturado no desespero existe esse narcisismo de quem encarna uma postura heroica, que não é senão uma forma de sobranceria disfarçada, isto face a essa perspectiva de um mundo condenado, mas sem, no entanto, abdicar dos prazeres e luxos que este parece estar em condições de oferecer, como a hipnotizante música de violino que irá suster-se até momentos antes do naufrágio completo. Ted Nordhaus, co-fundador do The Breakthrough Institute, um centro de pesquisa ambiental localizado em Oakland, na Califórnia, nota que se tornou algo como uma moda nestes círculos exigir-se um nível de mobilização como aquele que se viu na II Guerra Mundial, agora com vista a travar o combate às alterações climáticas. Mas o facto é que, “não há virtualmente ninguém que realmente exija o género de actividade que os EUA empreenderam durante a mobilização da guerra, como o racionamento de alimentos e combustíveis, confisco de propriedades, nacionalização de fábricas e indústrias ou suspensão das liberdades democráticas”. Nordhaus vai mais longe, notando que mesmo as propostas bastante vagas e modestas que compõem o Green New Deal da ala mais progressista do Partido Democrata norte-americano, se não prova que esta estirpe de ambientalistas são um bando de socialistas que ainda não saíram do armário, prova certamente que a maioria deles, embora alarmados com a crise climática e os seus efeitos, não estão ainda absolutamente convencidos de que este fenómeno é realmente a ameaça imediata e existencial que eles dizem ser. Ou seja, todas essas manifestações, são ainda um teatro das boas consciências, mas estão longe ainda dessa organização do pessimismo ou até do desespero, dessas formas de luta que deixam de estar disponíveis para os tantos rodeios e o calculismo daqueles que querem ser encarados a uma luz benévola. Estamos ainda longe de ver emergir as figuras de proa de um movimento que se diferencia pela sua recusa em adaptar-se àquilo que hoje se considera ser uma visão realista do que pode ser conseguido por meio da revolta contra as condições actuais de existência. Falta ainda que surjam esses revolucionários que aceitem pagar o preço de se sentirem como proscritos na sua própria época.

Por agora, o teatro é tudo o que temos. E o movimento ambientalista continua a aplicar todas as suas forças naquilo a que chama consciencializar a opinião pública para o terror que nos aguarda. Mas enquanto for possível manter uma certa sensação de normalidade nas nossas vidas, manter-se-á a passividade e a atitude de negação em face daquilo que é cada vez mais um horizonte inescapável, com o risco de este se tornar ainda mais negro se nada for feito para aplacar a fúria da natureza. Para Ezra Klein esta é uma fraqueza inscrita no próprio código da nossa espécie: “somos criaturas inconsistentes que de forma rotineira cortejam as catástrofes que mais receamos”. E isto acontece porque o futuro nos surge cada vez mais como uma ficção num tempo em que tudo o que parece importar-nos é o presente, este presente sem limites que é a ideologia subliminar que subjaz a todo o nosso sistema, a toda essa complexa e proteiforme estrutura, dinamizada pelas operações de especulação financeira, pelo regime dos juros, dos ganhos antecipados, pelo princípio generalizado do endividamento e das acelerações permitidas pelas novas tecnologias, que parecem ter convencido tantos de que o virtual se impõe, hoje, sobre tudo o resto.

Apesar das inconsistências que se podem apontar à tese de Malm, ao colocar o capitalismo como responsável pela moderna crise climática, a sua leitura leva-nos a um confronto com o célebre paradoxo que o norte-americano Fredric Jameson, nome importante da teoria e crítica da cultura, enunciou há alguns anos: actualmente, é mais fácil para nós imaginarmos o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Ora, em grande medida a crise que hoje em dia enfrentamos é uma crise desta nossa faculdade essencial que tem estado sujeita a um retraimento absurdo. Somos incapazes de imaginar o fim do capitalismo porque não nos conseguimos livrar dessas satisfações medíocres que é possível recolher de um mundo governado pelo realismo capitalista.

Na escalada das tensões a que iremos assistir nos próximos anos, seremos atravessados pelo remorso do tempo que se perdeu, e do muito que poderia ter sido alcançado se ao menos tivesse havido a coragem de nos impormos certos sacrifícios. Malm abre o livro recordando a sua participação numa manifestação em Berlim contra as medidas climáticas absurdamente inadequadas que estavam a ser consideradas na primeira Conferência das Partes, isto em 1995. Mais de um quarto de século depois, aguardam-se ainda medidas decisivas, e a cimeira que está decorrer na Escócia é já a 26.ª destas conferências anuais da ONU. Desde então, as emissões anuais de CO2 aumentaram cerca de 60%, e nestes últimos 25 anos foi lançado mais carbono na atmosfera do que nos 75 anos anteriores. Daí que seja difícil esquivarmo-nos a esta pergunta de Malm: “A partir de que altura é que vamos chegar à conclusão de que é melhor escalar os nossos esforços? Quando é que vamos assumir que chegou o momento de tentar algo de diferente? Quando é começaremos a atacar fisicamente as coisas que consomem o nosso planeta e a destruí-las com as nossas próprias mãos? Há alguma boa razão para termos esperado todo este tempo?”

Aqui convém recuar uns anos, 13 para ser mais preciso, já que antes de concluir o seu doutoramento com uma dissertação sobre a história da indústria de combustíveis fósseis, de ter estudado a elevação do nível do mar no Delta do Nilo e a energia solar em Marrocos, investigando ainda as sublevações populares no Irão e na Palestina, antes de assumir o cargo de professor na Universidade de Lund, Malm esteve entre um conjunto de activistas que causaram algum alvoroço na Suécia depois de, no verão de 2007, terem esvaziado os pneus de meia centena de veículos SUV numa zona abastada de Estocolmo. Quando acordaram, os donos deram pelos carros descaídos no asfalto, e encontraram nos para-brisas um panfleto onde se lia: “Esvaziámos um ou mais pneus do seu SUV. Não leve a peito. É do seu SUV que nós não gostamos.” Os panfletos informavam ainda a quantidade de gasolina que os SUV queimavam, e que esse consumo estava directamente ligado ao rápido aquecimento do planeta. Num tom irónico, os motoristas eram ainda lembrados de que, apesar de o leve incómodo que esta acção poderia provocar-lhes, não era nada de muito dramático, já que, claramente, tinham dinheiro e viviam numa cidade com um bom sistema de transportes públicos. Em simultâneo, esta pequena célula de sabotadores dos SUV emitiu um comunicado assumindo a responsabilidade pela acção, e exortando outros a seguirem o seu modus operandi, disponibilizando um “manual básico” sobre como esvaziar o ar de um pneu sem lhe provocar mais danos.

Num perfil que foi publicado de Malm em 2018, não só ele não se arrependia das acções e protestos de que se ocupou na sua juventude como disse que, na verdade, se sentia até envergonhado por admitir que, desde que se tornara um académico, se havia tornado uma espécie de activista de sofá, esclarecendo que continuava, no entanto, a fazer um esforço por participar em tantas acções deste tipo quanto lhe era possível e até mesmo num ou noutro motim. Mas, de algum modo, o seu contributo adquiriu uma feição mais teórica, e serviu-se do ensaio de John Lanchester para questionar esse paradoxo dos activistas que, embora empenhados em prevenir uma catástrofe de proporções inéditas, parecem demasiado hesitantes na hora de se comprometerem ao ponto de praticarem actos terroristas. Assim, para melhor compreender a natureza do movimento do qual ele mesmo faz parte, Malm começa por divisar três fases na sua história, tendo a primeira ocorrido no Norte da Europa, entre 2006 e 2009, com os grupos activistas a montarem “acampamentos climáticos”, em que se levantavam como cogumelos tendas formando povoações temporárias junto a aeroportos, centrais eléctricas ou nas zonas financeiras das cidades. Em 2009, foi organizada uma imensa Cúpula Popular do Clima em Copenhaga, mas se esse ensaio apontou para a possibilidade de os movimentos de cidadãos virem a liderar o combate às alterações climáticas, o golpe conjuntural da crise financeira seguida das medidas de austeridade tiveram um impacto tal que esta primeira fase ficou cauterizada. A segunda fase desenrolou-se entre 2011 e 2016, depois de a administração Obama se ter revelado uma tremenda desilusão para aqueles que esperavam uma mudança de rumo decisiva. Não só faltou à promessa de aprovar legislação que estabelecesse limites à emissão de carbono como ainda aprovou em tempo record a construção de uma série de oleodutos e ainda boicotou várias iniciativas climáticas a nível internacional. Foi então que surgiu essa “campanha continuada de desobediência civil” que viu milhares de activistas a organizarem protestos permanecendo sentados junto ao imenso oleoduto de Keystone, enquanto outros se juntavam nas ruas de Nova Iorque para participar na Marcha Popular do Clima, enquanto outros acampavam junto ao oleoduto Bakken (Dakota Acess Pipeline) rapando um frio descomunal. E se estas acções tiveram algum sucesso, a eleição de Donald Trump e a rápida decisão de dar luz verde a estes dois projectos foi um golpe que deixou claro que não se pode esperar nada do regime político norte-americano, estando este paralisado entre a sonsice dos democratas e a fuga suicidária para a frente dos republicanos. Assim, a terceira fase despontou no Verão de 2018, quando se registavam temperaturas extremas e incêndios descontrolados um pouco por toda a Europa, e uma miúda de 15 anos chamada Greta Thunberg foi sentar-se sozinha em frente ao edifício do parlamento sueco declarando uma greve escolar em nome do clima. Antes disso, ao aperceber-se da gravidade da crise que enfrentamos, Thunberg tinha passado meses sem falar, não sendo capaz de se conformar com o terror de viver num mundo sobre o qual pesa uma terrível ameaça, mas que prefere entreter-se com todo o género de suspeitas e teorias da conspiração, enquanto o pior cenário vê as suas probabilidades aumentarem a cada dia que passa. Malm entende que esta miúda se tornou a imagem de uma vulnerabilidade que se ergue de forma desafiadora, e que assim foi capaz de inspirar a sua geração, de tal modo que foram os estudantes mais novos aqueles que perceberam a farsa de estarem a frequentar um sistema que os prepara para um futuro que não passa de um delírio, e nesse ano como no ano seguinte, milhões faltaram à escola para participar “naquilo que deve ter sido o mais gigantesco e coordenado protesto da juventude em toda a história”.

Nesse mesmo Verão quente de 2018, um grupo de activistas lançou o movimento Extinction Rebellion, que conseguiu a proeza de levar ao encerramento de boa parte da baixa londrina num acto de desobediência civil que não demorou a inspirar ecos noutras partes do mundo. Esta terceira fase tem vindo a abandonar a imagem que tipicamente era associada ao movimento climático como manifestações lideradas pela juventude, num ambiente ordeiro, tantas vezes alegre ou até exuberante, e como refere Malm começou a assumir um tom mais sombrio, e sinal disso era a “raiva latente” nas palavras e na expressão de Greta Thunberg quando, no final de 2019, ao falar perante os líderes mundiais num conselho da ONU deixou claro que os jovens “nunca lhes irão perdoar” o não terem feito nada quando ainda havia alguma coisa a fazer. A partir dali, o nome da miúda ficou inscrito no topo da lista dos nomes que dividem as águas, sendo encarada com irritação por uns, vista como uma adolescente empertigada que se atreve a apontar um dedo recriminador aos mais velhos, abrindo um decisivo fosso geracional, e outros que a admiram como a uma figura quase messiânica, uma espécie de anjo vingativo. Apesar de esta terceira fase ter deixado claro que o que se segue será um enfrentamento geracional, Malm nota que, para já, os ambientalistas continuam absolutamente comprometidos na sua recusa do recurso à violência.

Isto talvez sinalize uma consciência mais ou menos difusa de que, na verdade, a democracia liberal encena-se, hoje, por meio de uma série de actos públicos coreografados, e o seu tão irritável equilíbrio quase deseja que esta sucessão de crises perpétuas pudesse ser substituída por uma crise bem mais concreta, que permitisse aos poderes um uso imoderado da violência. Assim, se os ambientalistas parecem recear o perigo de serem vistos como terroristas talvez isso se explique pelo facto de intimamente todos nós reconhecermos que a sociedade de consumo é, na verdade, uma forma de fascismo absolutamente intolerante porque idealmente disseminado. Isto porque, como notou Pier Paolo Pasolini, o que esta conseguiu foi transformar profundamente até os jovens: “atingiu-os no seu íntimo, deu-lhes outros sentimentos, outras maneiras de pensar e de viver, outros modelos culturais. Já não se trata, como na época mussoliniana, de uma arregimentação superficial, cenográfica, mas de uma arregimentação real, que lhes roubou e modificou a alma. O que significa, no fim de contas, que esta ‘civilização de consumo’ é uma civilização ditatorial. Em suma: se a palavra ‘fascismo’ significa violência do poder, a ‘sociedade de consumo’ realizou, efectivamente, o fascismo.” A articulação com o universo ficcional torna mais evidente esta cultura de escravos que ganharam amor pelas suas correntes, e o exemplo que vem logo à mente é o do filme Matrix, e especificamente o diálogo em que Morpheus explica a Neo que, quando estão dentro daquele sistema, são as próprias mentes das pessoas que estão a tentar libertar que, continuando a fazer parte dele, irão defendê-lo até às últimas consequências. Isto por estarem dependentes dele de forma tão desesperada, num vínculo que vai das aspirações mais profundas, essas em que o ego se vai desdobrando na vida pessoal e profissional, até à ânsia de gratificação dos impulsos mais frívolos.

Um dos contributos decisivos na análise que Malm faz do pacifismo estratégico – esse que entende que toda a violência cometida pelos movimentos sociais apenas os afasta mais dos seus objectivos – passa por confrontar esta perspectiva com os exemplos do que ocorreu no passado, exumando partes da história para mostrar que o mais provável é que o pacifismo nem nunca tenha sido verdadeiramente posto na prática, e que simplesmente houve uma tendência para distinguir entre diferentes formas de violência. Um exemplo que oferece é o dos abolicionistas, exaltados pela sua força moral pelos defensores do pacifismo estratégico, preferindo estes, por outro lado, ignorar a importância das revoltas dos escravos. Assim, em grande medida Malm procede a um exame crítico da matéria dada, elencando exemplos em que o recurso à violência se mostrou a única via possível, caracterizando-se alguns como períodos de conflitos brutais, como a Revolução Haitiana, a incursão de John Brown (um militante abolicionista) e dos seus homens com vista a incentivar uma revolta de escravos nos estados do Sul, tendo capturado o arsenal dos EUA em Harpers Ferry, uma cidade da Virgínia Ocidental, refere também as sufragistas britânicas que começaram por partir montras à pedrada e logo estavam a colocar bombas, lembra como os activistas dos direitos civis norte-americanos chegaram a reunir verdadeiros arsenais e como os revolucionários iranianos embarcaram as forças do Xá do Irão, sem esquecer os inúmeros conflitos que caracterizaram o processo de descolonização de uma série de países, da Índia à Argélia. E Malm nem se esquece de citar Nelson Mandela: “Defendi sempre manifestações pacíficas enquanto me pareceu que esta via não se esgotava”… Como se sabe, também este homem que logo vem à cabeça de todos quando é preciso defender a paz, a certa altura também detonou explosivos nas centrais eléctricas e instalações militares do regime do Apartheid.

E se os homens que estavam ao lado de Mandela “consideraram o abastecimento de petróleo um calcanhar de Aquiles daquele regime”, tendo decidido bombardear as fábricas da Sasol, numa série de ataques que “destruíram o mito da invulnerabilidade branca”, também os Fedayin palestinianos perfuraram ou incendiaram vários oleodutos ao longo do século XX, e estes ataques chegaram a suceder-se numa base diária. Já neste século, numa tentativa de resistirem à ocupação norte-americana, os iraquianos atacaram onde mais lhes doía, realizando mais de duas centenas de ofensivas contra oleodutos. A lista vai-se tornando exaustiva quando entram em cena os rebeldes curdos, egípcios e houthi, as FARC na Colômbia e os guerrilheiros islâmicos na Chechênia. Entre estas tácticas de sabotagem, Malm refere que talvez nenhuma outra destruição de propriedade tenha causado maiores prejuízos do que a dos activistas nigerianos que resistiram implacavelmente às empresas de petróleo que devastavam a área, "movendo-se rapidamente em barcos através dos riachos e pântanos para rebentar oleodutos, atacar navios, tomar de assalto plataformas ao largo da costa, invadir escritórios e sequestrar funcionários do sector do petróleo. ” E se há uma geração, a resistência nigeriana ficou perto de obrigar a Shell e a Exxon a deixarem a região, o que nos impede, hoje, os activistas do clima de promoverem acções semelhantes?

Se no hemisfério Sul, este tipo de tácticas caracterizam há muito os movimentos de resistência, Malm admite que a razão porque nos países mais ricos tem sido tão difícil ver uma resposta mais dura dos movimentos ambientalistas poderá atribuir-se a um efeito de "monopolização por parte da extrema direita da violência política". Ainda assim, Malm não incita os activistas climáticos a deixarem de participar em iniciativas não-violentas, mas frisa que a destruição de propriedade "não precisa de vir na forma de explosões, projécteis ou actos de pirómanos". Diz-nos que até é preferível que não se faça um grande estardalhaço nem haja assim tanta fumaça para ser exibida nos noticiários e provocar uns fanicos às audiências. Malm diz-nos que “a sabotagem pode ser feita de forma suave, e até usando das maiores cautelas”.

A lógica da alternativa que propõe, a “sabotagem inteligente”, passa por escolher bem os alvos, por proceder a uma destruição selectiva de propriedade, para que haja um impacto ao nível dos lucros. Ao invés de apelar ao assassinato de executivos de empresas de carvão, para Malm este tipo de acções pode ser dirigida contra empresas e infraestruturas de combustíveis fósseis, mas também, como ficou exemplificado na iniciativa em que foram esvaziados os pneus dos SUV, estas acções devem ter um impacto directo no estilo de vida dos ricos, idealmente esses que gozam de luxos obscenos sem a menor consideração pela forma como contribuem para tornar a terra inabitável para a restante população. “Os ricos não apenas tornam as nossas vidas miseráveis, como estão a fazer de tudo para pôr fim às vidas da maioria de nós”, escreve Malm.

O livro How to Blow Up a Pipeline chegou ao editor sueco antes da pandemia ter obrigado à imposição das regras de confinamento e distanciamento social, e, num prefácio escrito no final de março, Malm sublinha a forma como, em decorrência disto, o movimento activista sofreu um enorme revés nos últimos dois anos. “Antes da COVID-19, o movimento climático estava a conseguir números de participação cada vez mais expressivos, e foi então que o que serve de combustível a qualquer movimento social de repente foi declarado de tal modo insalubre que veio a ser banido: o próprio ajuntamento de multidões”. Ainda assim, Malm entende que a pandemia pode não ser inteiramente uma oportunidade perdida. E se produziu um abaixamento temporário nas emissões de carbono, se induziu os governos a tomarem acções de emergência, a oferecerem os incentivos para que a vacina fosse descoberta em tempo record para depois lançarem um programa de vacinação à escala global sem precedentes, Malm questiona a incredulidade com que é recebido qualquer projecto mais ambicioso para dar resposta a um colapso climático que ameaça arrasar os ecossistemas e provocar a maior crise de refugiados a que o mundo já assistiu.

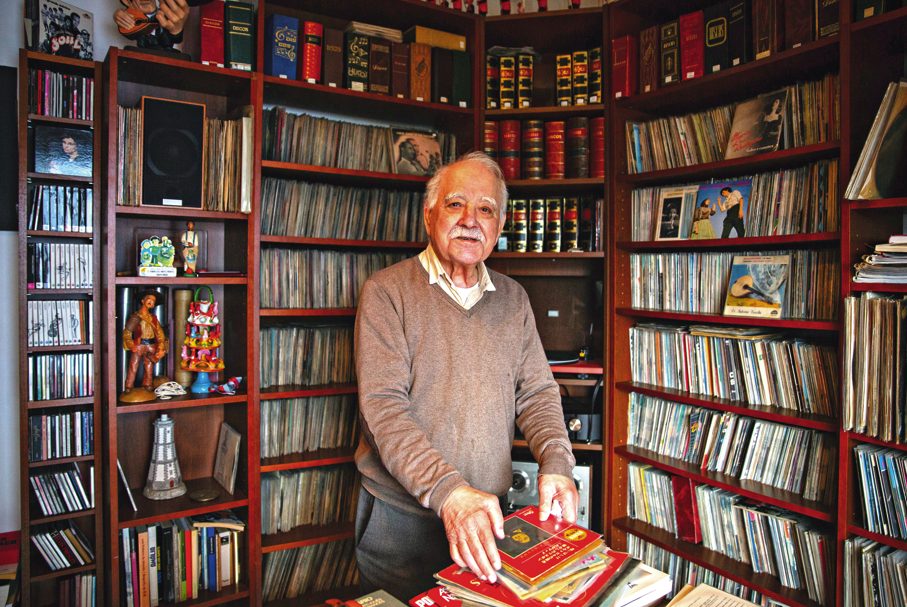

“O mundo está no início de uma coisa nova. Somos os espíritos formadores do nosso destino", diz-nos uma personagem de Jeanette Winterson no romance “Frankissstein”. “E embora eu não seja uma inventora de máquinas, sou uma inventora de sonhos”, acrescenta. Para que os nossos sonhos possam actuar sobre o mundo, é preciso alimentá-los através de um reconhecimento da nossa realidade que seja feito dentro dessa consciência exaltada que sente miticamente a existência. Esse foi o sonho recorrente de Nietzsche, que falava de uma comunidade boa, de um gradual despertar do espírito que possa sobrepor-se à relação material que mantemos no mundo actual. “Sem mito toda a civilização perde a sua sã e criativa força de natureza: só um horizonte delimitado por mitos pode fechar com unidade todo um movimento de civilização”, escreve o filósofo alemão. Assim, e ainda que isto possa soar insuportavelmente esotérico aos do nosso tempo (ou talvez precisamente por isso), aquilo de que precisamos para se dar um passo decisivo e encarar este desafio que acabará por transformar as nossas sociedades e o nosso horizonte de expectativas é de uma nova mitologia. Teremos de voltar costas a um tempo em que se perdeu todo o vínculo com essa substância originária, e voltar a tremer diante desses caracteres que nos avisam sobre a desolação que hoje nos cerca, sobre uma nova era que de entre a devastação se erguerá. Se a função dos mitos decaiu e estes se tornaram material inerte, agora precisam ser resgatados do armazém da retórica. Se não temos hoje uma mitologia à altura dos desafios que se nos põem, é altura de contribuirmos seriamente para a produzir. Em breve, para nossa desgraça e libertação também, viveremos com a sensação de termos recuperado o mundo, o nosso tempo, e esse há-de chegar paciente ao nervo dos nossos olhos, e estender-se-á nesse longo olhar sobre um futuro em que voltemos a empenhar-nos a fundo. Seja como for, num aspecto pelo menos em breve todos estaremos de acordo: as coisas estão tão más que a atitude cínica é um luxo ao qual já não nos podemos entregar.