Com Camões, que tem sabido desalojar do pedestal mítico, tem mantido um trato próximo, íntimo. Se no campo do ensaio essa presença é manifesta, quase avassaladora, já na sua ficção o vate surge de modo mais discreto, ora em títulos e epígrafes onde marca o seu lugar tutelar, ora em fugazes aparições textuais sempre significativas.

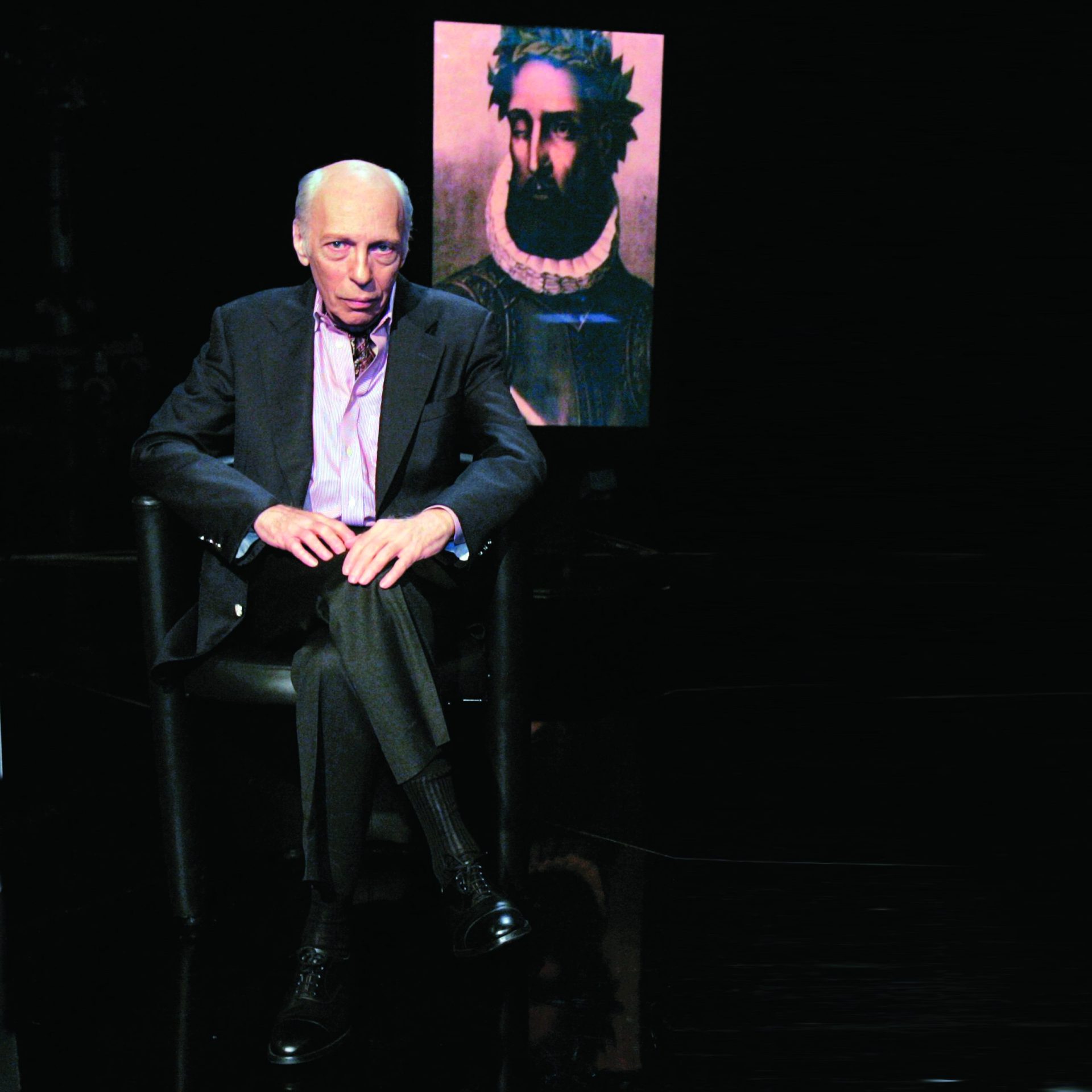

As contas nem sempre são redondas como seixos e há as que nem se deixam fazer: incontáveis anos de leituras continuadas; mais de três dezenas de estudos sobre Camões, de fôlego variável e a mesma fluência, publicados em várias línguas; 23 anos a dirigir a Cátedra Camões no King’s College; mais de 50 anos de vida literária; viagens infindas à roda da literatura portuguesa, com paragens meditadas em D. Dinis, Camões, Bernardim Ribeiro, Camilo, Cesário, Pessoa. Para Helder Macedo todos os dias são dias de Camões. Sabe, no entanto, que o 10 de junho é o dia mais propenso à canibalização de Camões pelos discursos.

Vive há muito em Londres, mantendo-se português. A distância permite-lhe ver-nos melhor?

O olhar de fora, de algum modo, pode permitir uma certa perspectiva; por outro lado, a pessoa não está tão atenta a sinais, a pormenores, a mudanças. As coisas aparecem mais objectivadas, mas falta o elemento de participação, é um processo recíproco. Não me sinto suficientemente em diálogo com a minha cultura contemporânea, na medida em que eu observo, eu recebo mas não há uma troca tão activa como poderia ter havido. Isso pode ter vantagens.

E quais?

Falando não de mim mas de várias pessoas que tiveram essa distância, como é o caso do Jorge de Sena ou do meu colega e ex-professor do King’s College, Luís de Sousa Rebelo, que é um homem extraordinário, e que fizeram um trabalho importante. Mas depois muitas vezes não há uma contrapartida. A erudição portuguesa e a universidade portuguesa não respondem. Muitas das minhas coisas vêm a ser “descobertas” décadas depois, não foram lidas na altura porque eu não faço parte do sistema. Não fazer parte do sistema é uma benesse misturada de desvantagens. Há uma certa marginalização – que não é uma auto-marginalização – da cultura portuguesa em relação a mim.

É a que é que acha que isso se deve?

Em todos os países, em todas as culturas, e num país pequeno como o nosso e com a elite cultural muito actuante, há uma espécie de espírito de grupo, as pessoas tropeçam umas nas outras. A diversidade acontece tardiamente. Como escritor de ensaios, poesia, ficção, quando um livro meu é publicado geralmente tenho resenhas muito boas; as pessoas escrevem, dizem coisas muito simpáticas. Depois, nas listas habituais, que é um vício da crítica portuguesa (o estar apressadamente a fazer cânones), o meu nome não é mencionado, eu não faço parte. Há simultaneamente um reconhecimento e uma não-aceitação.

E isso perturba-o, incomoda-o, de algum modo?

Não me faz mal a mim, mesmo porque continuo militantemente a dizer o que acho. Se o que as pessoas consideram válido não é integrado no discurso cultural, pode resultar num certo desfasamento e [vou ser arrogante] num empobrecimento por parte de quem não dá por isso. Isso aconteceu magnificado em relação ao Jorge de Sena em quem pegavam, por vezes, pelo lado menos relevante. Por exemplo, um comentário de passagem que não era central ao discurso crítico de Sena sobre Camões, quando ele fala no maneirismo literário; se não era uma nota de rodapé era um parágrafo no meio de outras coisas. Ora, isso deu direito a toda uma escola portuguesa a falar do maneirismo em Camões. Depois, quem pegou nisso, que foi o prof. Aguiar e Silva, acabou por reconhecer muito tardiamente, e depois de ter enchido a scholarship portuguesa com a ideia do maneirismo, que afinal não houve. Desatenção.

A propósito de desatenções. O seu nome soa por ausência no Dicionário de Camões. Porquê?

Não sei, estou nas tintas. O Dicionário é importante, na medida em que demonstra com muita clareza, embora com uma certa irregularidade de qualidade e de quantidade, as visões tradicionais sobre Camões. É um bom ponto de partida, mas não é um ponto de chegada. Achei que a leitura que foi feita de Os Lusíadas é muito redutora, inclusivamente estar nesta fase do campeonato a vê-los da perspectiva do Fernando Pessoa chega a ser caricato. Se não incluem perspectivas minhas é porque ou não me acham relevante ou elas foram recicladas. No verbete sobre Os Lusíadas, a senhora diz: se calhar o Camões é ele próprio o herói da sua aventura no poema. Ora, eu publiquei isso em 1980 com o título “O Braço e a Mente: o Poeta como Herói n’Os Lusíadas”. Se não querem citar, às vezes absorvem, se nem sequer absorvem o problema não é meu. Só é aborrecido porque poderia haver perspectivas novas ou diferentes que podem ajudar a entender melhor o autor.

Está hoje ultrapassada a ideia de que a identidade portuguesa decorra de uma maneira de ser específica, num sentido ontológico; Teixeira de Pascoaes, por ex., dizia que somos “onticamente saudosos”. É antes vista como uma realidade dinâmica resultante da interacção sucessiva de factores vários. E no entanto para se falar da identidade de um povo, alguma coisa tem de permanecer idêntico ao longo do tempo e ser reconhecível como tal. Que coisa é essa? O que é que nos define enquanto Portugueses?

Eu gozei um pouco com a ideia de identidade nacional no meu romance “Vícios e Virtudes” (2000). Pus uma das personagens a dizer que não há identidade: há pessoas e circunstâncias. As circunstâncias mudam, as pessoas vão mudando. Por outro lado há, evidentemente, história, há memória e há uma tradição cultural e linguística extremamente importante. Não há uma coisa tão definível como o Pascoaes a definiu e até, de certa maneira, como o meu querido e muito admirado Eduardo Lourenço definia.

Eduardo Lourenço dizia que sofremos de hiperidentidade…

Sim, e dizia que somos a nave em trânsito entre o ter sido e o querer ser. Isso são metáforas poéticas. Na geração do meu tetravô são muito capazes de ter ido aplaudir um auto de fé no Rossio, no Terreiro do Paço. E no entanto não há em Portugal actualmente um antisemitismo tão visível como há noutros países europeus. Isso mudou. Não se pode dizer que os Portugueses sejam mais isto ou mais aquilo. As circunstâncias mudam. Os problemas que nós temos agora, meio século depois do 25 de Abril, não são os mesmos que tínhamos durante o tempo do salazarismo. Temos uma cultura extremamente rica mas que foi mudando. Falar de uma identidade fixa e desse desejo de saudosismo…

E teríamos saudade de quê?

O conceito de saudosismo é uma tentativa de regresso, um bocado milenária, um bocado mística, a um tempo melhor, a um tempo de grandeza. Isso mistura-se com metáforas bíblicas, metáforas clássicas da idade de ouro. Os nossos problemas são muito mais concretos, específicos. Recuso muito acintosamente a ideia de que haja uma espécie de alma colectiva. Há uma tradição, mas isso é outra coisa. Há uma tradição cultural, histórica e isso forma uma identidade no sentido transitório do termo, e não no sentido profundo e metafísico.

A questão de ser português parece balançar, com cíclica pendularidade, entre dois extremos: um sentimento de grandeza e um sentimento de mediocridade.

É a auto-flagelação. A história da cultura e a história política portuguesa é extremamente interessante. Um país pequeno com a expansão que teve, a cultura tão rica como tem. Isto é específico e, portanto, é parte de uma identidade circunstancial portuguesa. E compreende-se, em termos de psicologia colectiva, que as pessoas digam: ah e tal houve um tempo, um passado em que este pequeno país teve uma função histórica extraordinária. E teve. O que aconteceu depois foi o grande trauma, mais ou menos em apogeu: a terrível queda que foi a perda da identidade, a anexação a Espanha. Mas julgo que o que é central a esse síndroma, a essa complexidade psicológica portuguesa, é a religião.

Quer explicar?

Falo da inquisição, da expulsão dos judeus. A religião foi contra aquilo que era o motor dinâmico capitalista. Com a expulsão dos judeus Portugal tornou-se muito mais periférico. Éramos parte de uma internacional que tinha a ver com o judaísmo. A família da Gracia Mendes subsidiou a viagem ao Oriente, o comércio com o Oriente. Ao expulsar essa gente retiraram aos próprios essas armas, esses instrumentos internacionais. Deixámos de ser internacionais. A partir desse momento, houve também o acidente da anexação. Lisboa era, como Cervantes diz, o grande porto europeu mas de repente passou a ser … há um autor sobre o qual eu escrevi e terá visto, o Fernão Álvares do Oriente …

O da “Lusitânia Transformada”.

Exactamente. Com a mudança da capital para Madrid, Portugal passou a ser um império sem capital, com o esvaziamento do centro. E depois os milenarismos, a religiosidade, o fanatismo. É claro que reduziu essa “alma colectiva”. É a partir daí que Portugal começa a inventar uma idade de ouro, no sentido clássico do termo, o tempo bom do qual somos a queda ou a decadência. Saindo disso … Hoje somos um pais razoavelmente normal, respeitável para o tamanho que temos, nem mais nem menos corrupto ou eficiente que os outros.

O que nos fica de termos sido grandes é pouco como prémio de consolação?

Não me parece. Temos, por exemplo, uma tradição literária que é extraordinária. Se a literatura fosse futebol e fizéssemos uma selecção dos escritores portugueses teríamos muita chance de irmos, pelo menos, às meias-finais.

Em termos contemporâneos, correríamos o risco de ficar logo pelo caminho?

É sempre perigoso fazermos julgamentos em relação ao presente, não se sabe o que é que vai emergir. Os julgamentos correspondem muito mais a expectativas por parte dos leitores e do público do que à realidade criativa. Leu o Tomás Ribeiro?

Não, confesso que não.

O “D. Jaime” [1862] era considerado o melhor poema português depois de Os Lusíadas. E basta lembrar que um poeta que não vinha nas antologias, que não era sequer publicado, é hoje possivelmente o melhor poeta português do século XIX, o Cesário Verde. E os grandes desse tempo pouca gente os lê. Quando falamos da nossa contemporaneidade, agora que estamos a vivê-la, podemos constatar tendências que são visíveis, ou pelo menos inteligíveis, mas o que vai interessar as gerações futuras não sabemos.

Depois de tantos anos de convivência, em que pé estão as suas relações com Camões?

De profunda gratidão e amizade. Quando tenho dúvida em relação a alguma coisa encontro-me a reler Camões. E as surpresas continuam. Passo a vida a descobrir coisas novas em Camões. É uma coisa que acontece em relação aos grandes escritores: Camões, Shakespeare, Cervantes. Quando vamos ler de novo essa gente surgem outras coisas novas, dado a sua imensa complexidade e aquela genial capacidade de formular coisas que nós muitas vezes, lendo, ainda não entendemos e com a passagem do tempo vamos lá e, de repente, faz sentido. Camões é central à minha identidade, à minha percepção do mundo.

Se no campo do ensaio essa presença é manifesta, quase avassaladora, no romance, ele surge de modo mais discreto: ecos, fugazes aparições textuais…

Na poesia não tenho uma dicção camoniana. O Camões surge não só na minha ensaística, em que tenho de o pensar, mas também em referências estilísticas na minha prosa. É uma forma de incorporar na minha escrita a minha própria cultura de que Camões faz parte. É uma vivência de familiaridade e de saudação ao mestre.

Muito embora o 25 de Abril tenha permitido a Camões alijar alguma da carga mítica que acumulou ao longo dos séculos, ele continua a ser para muitos portugueses um figura de pedestal, um monumento nacional. O que é que falta fazer para o humanizar?

Falta lê-lo. Ler o que escreve; não se deve saltar a conclusões antes das coisas terminadas; é necessário ver as palavras que o tipo usa. O Camões tem de ser lido, não pode ser inventado. Lembra-se daquela elegia “se quando contemplamos as secretas…”?

“porque o mundo se sustenta/ o revolver dos céus e dos planetas…”

Essa mesma. Em princípio, é um poema de aceitação religiosa. Quando chegamos perto do fim, Camões identifica-se com Cristo; e a partir de certa altura está a falar, não de Cristo, mas de si próprio. E portanto ele torna-se a personificação de um cristo sedento do leite materno. Isto de repente é um poema profundamente herético, em que ele é Cristo, o martírio de Cristo, é ele, do mesmo modo que fez com Vasco da Gama na viagem à índia: a grande viagem é a viagem dele, Camões, e não a viagem histórica. Em relação a essa visão crística, sacrificial, é parte que ele absorve da religião. Ele paganiza a religião. E quando depois relacionamos aquelas imagens finais do cristo pendurado na cruz, sedento, a pedir o leite materno da virgem (e também a confusão de sexualidade é notável) com, por ex., a écloga dos faunos, com a associação entre o seio e a fonte (ele usa a palavra fonte), de repente, temos uma visão pagã terrível, profundamente escandalosa para um religioso. É explosivo, é terrível, é extraordinário. Eu nunca mencionei isto, são coisas que vão surgindo conforme a gente lê.

Mais celebrado do que lido, Camões sofre uma espécie de sobre-exposição a cada 10 de Junho, como se fosse um boneco de mola que salta da caixa para animar o dia de Portugal. Soa-lhe justa, a imagem?

Sim, é a caricatura continuada. E depois esta orgia de chamar Camões de tudo, é uma banalização. Em termos de linguagem corrente, quando um político qualquer quer dizer que é a favor da aventura e da coragem e tal, diz: “Eu não sou um velho do Restelo”. Ora o Velho é uma figura profundamente respeitável; mais uma vez, parece que não leram. Ele tem uma atitude anti-império, anti-exploração lá fora e de defesa do reino. Num contexto histórico, havia uma ameaça genuína islâmica em relação ao mundo cristão que só foi neutralizada na Batalha de Lepanto, em 1571. O Velho do Restelo está a dizer: vamos lutar aqui ao lado, em vez de estar a esgotar os recursos do reino e a empobrecê-lo; vamos conquistar terras, permitir a agricultura, a pecuária. Era o grande debate que havia na altura. O Velho do Restelo é um ser profundamente progressivo, não é o anti-aventura. Lá está: faltou leitura.

E depois há os versos de lapela, sempre os mesmos …

Ele e o Pessoa ainda hão-de ser canibilizados pelos discursos. Camões tem uma gama imensa e o que é extraordinário é que essa gama mantém-se em tudo. Aquela sexualização de que falava existe também na lírica, até na sua lírica mais brincalhona. Outra das grandes inovações de Camões foi precisamente o assumir a sexualidade humana de uma maneira perfeitamente não religiosa, não ao divino mas com o corpo. E como tal, tem todos os seus elementos de valorização do feminino; sendo um homem valoriza o feminino como seu interlocutor. É mostrando este tipo de coisa que se lhe pode tirar os calções [risos].

Continua-se a tentar separar o Camões sublime da espiritualidade do amor do Camões das Cartas?

O Camões das Cartas, para a importância das quais chamei a atenção, era reprovado. As cartas eram totalmente ignoradas. O mestre Hernâni Cidade, na sua edição da Sá da Costa, diz que há referências a umas pessoas que não se sabe bem quem são nem vale a pena saber porque isto é o lado negativo de Camões. Qual negativo qual quê? O homem está a descrever a vida social portuguesa desse tempo, chamando a atenção para a corrupção, para o uso que o chefe do Forte de Lisboa fazia da irmã, prostituindo-a para obter benesses e fazer negócios da china, para a violência de um grupo de arruaceiros que espancou um fidalgo. Ele próprio, membro de um grupo de arruaceiros, vai espancar quatro fidalgos, logo negoceia as estruturas a que será submetido, uma vez preso. A vida sexual colectiva em que naquele bordel extraordinário há de tudo, desde padres a muçulmanos, tudo na fila para ir às meninas. E mais: a vida cultural dessas prostitutas, as ninfas de água doce, que cantavam e dançavam pior do que os artistas que foram contratados e encomendados para o paço. Eram mulheres cultas. depois quando ele se queixa que chega a Goa e as prostitutas locais, não só são incompetentes como, se lhes falavam uns amores de Petrarca ou de Boscán, não sabem responder.

Prostitutas e Petrarca … É uma conjugação surpreendente.

Isto significa que nas salas de espera dos prostíbulos de Lisboa usavam Petrarca, petrarquismo e a poesia para excitarem os clientes. Ora que mulheres extraordinárias! Se a pessoa não entende estas cartas como um extraordinário retrato social, deixou o preconceito sobrepor-se à visão.

Preferirão os portugueses um Camões brônzeo, monumental a um Camões desregrado, boémio, arruaceiro – humano?

Esse Camões humano, no tempo dele, deu cabo de tabus de toda a ordem, inclusivamente a atitude dele em relação à mulher é extremamente moderna. Ele é um homem que condena violentamente a violação sexual, o abuso do poder masculino em relação à mulher, esse tipo de coisas. Enquanto o Ovídeo das Metamofoses conta uma série de violações que levam a uma espécie de sagração metafísica ou simbólica da mulher, o Camões fala de violação enquanto violação. Um exemplo é a canção “Manda-me Amor que cante docemente”. Ele, poeta, é metamorfoseado em matéria porque tentou enganar o amor, até que aprende e então podem encontrar-se de facto como dois sujeitos próprios cada um com o seu contrário num sujeito. E essa é a grande aprendizagem: são dois sujeitos que se encontram.

E se saltarmos para Os Lusíadas?

Que faz o Adamastor? Procura violar a ninfa Tétis e a violação transforma o Adamastor em rocha, portanto, perde a alma. Tetis, bela, nua, está com uma alma exterior a ele próprio a nadar em volta dele para o torturar. A violação levou à sua perda de alma: ela é sujeito e tornou-se objecto. A inversão dá-se devido à violação. Ainda n' Os Lusíadas, no episódio da Tempestade: os ventos são soltos para destruir as naus e a ninfa que Bóreas, o vento, amava diz-lhe que: “não convém furor a firme amante./ Se já não pões a tanta insânia freio,/ Não esperes de mim, daqui em diante,/ Que possa mais amar-te que temer-te;/ Que amor, contigo, em medo se converte.” Ora, isto poderia ser um lema usado pelas mulheres do metoo. A fúria, o assédio, a violação transforma o amor em medo. Isto é, para nós, de uma modernidade extraordinária. E na altura também, em que havia a mitificação, a deificação da mulher, que é uma espécie de redução da mulher; se ela é transformada em deusa é porque não é gente.

Também na felicidade Camões é um homem moderno antes da modernidade.

Na revolução francesa, quando Saint-Just declarou “Le bonheur est possible”, isso foi uma coisa revolucionária. Note-se que o direito à felicidade na terra foi consagrada pela constituição americana. Até então, em todas sociedades religiosas, sobretudo a cristã mas também a muçulmana, a terra era a punição para nos fazer merecer a felicidade da eternidade. Isto aqui não era para se ser feliz, era para se sofrer e depois iríamos ser compensados. Camões é aqui que quer ser feliz.

Os divulgadíssimos poemas que circulam nas redes sociais compõem o que pode constituir, para alguns, a única e curtíssima antologia de Camões. Faltam boas antologias?

Eu, com a colaboração do meu colega de Oxford, Thomas Earle, fiz para o Lisbon Poets uma antologia com texto introdutório meu do Camões para o público genérico, em que seleccionei poemas líricos e passagens d' Os Lusíadas. Foi uma tentativa. Há uns anos, com o Fernando Gil, fizemos um mano a mano sobre o Camões na Gulbenkian em que também se produziu uma antologia com alguns textos que mostravam as nossas perspectivas de leitura.

O que lhe parece da escolha do nome de Rita Marnoto para comissária das comemorações do 5.º centenário do nascimento de Camões?

Parece-me muito bem. Das melhores pessoas que têm trabalhado sobre o Camões em Portugal. E tem enriquecido muitíssimo a sua perspectiva de leitura italiana situando o Camões, e não caindo no erro de erudição que muitos dos eruditos do conhecimento têm caído, que é integrar o Camões numa tradição mas tornar a diferença em semelhança. A Rita Marnoto é capaz de ver a diferença.

E o que o ocupa agora, em termos de escrita?

Estou a tentar escrever um novo romance – julgo eu. É uma coisa que tem que ver com a tentativa de recuperação de aspectos de memória. Não é memórias: sou contra. A memória muda com o tempo. É uma tentativa de lembrar circunstâncias de que fui participante ou testemunha como se fossem contos, histórias, capítulos. Serei, de algum modo, o veículo condutor mas não é sobre mim que quero falar, mas sobre a minha percepção do autor: então e agora? Meto-me sempre em coisas complicadas.