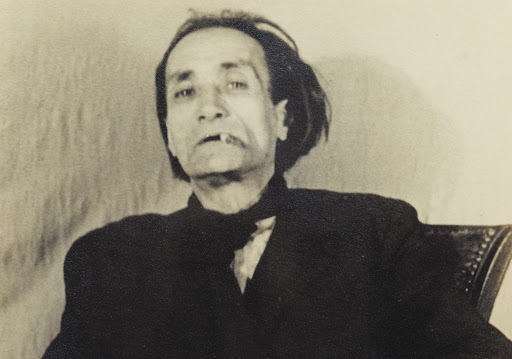

Só um mau fígado é capaz de filtrar o “eu humano” na sua decadência, no seu castigo, nas suas visões, desvarios e devaneios, mas também no seu êxtase. O “eu humano” é esse termo a que Antonin Artaud, o autor deste livro editado pela Sistema Solar (2018), se refere em fúria.

Com tradução e prefácio de Aníbal Fernandes, este livro veio à praça no ano de 1947 quase um ano depois da exposição de vários quadros de Van Gogh no museu da Orangerie em Paris, numa altura em que Artaud se encontrava muito debilitado de saúde e tinha saído de um prolongado internamento psiquiátrico.

Em resposta a uma sugestão de Pierre Loeb, ilustre galerista e colecionador de arte, autor de Regards Sur La Peinture, Artaud decide escrever sobre Van Gogh, precisamente sobre o tanto que o emocionou essa exposição.

E qual foi o resultado dessa sugestão desafiadora? Este brilhante, nevrótico, fulminante livro. Este comovedor, tocante e terrivelmente lúcido testemunho.

Quando é que foi a última vez que o leitor se demorou num quadro ou numa carta que o tivesse marcado, que o tivesse feito destapar alguma lágrima que, de tal maneira acolchoada no seu íntimo, a pensava adormecida? Durante quanto tempo andou com essa tela ou com essas palavras entaladas dentro de si? Durante quanto tempo as teve enterradas e as sentiu latejar por momentos entalando-lhe as costelas? Pois bem, este é um texto sobre o que de Van Gogh ficou em Artaud, sobre o que de um homem permaneceu em outro homem, sobre o que das imagens sobreviveu nas palavras.

Lemos no prefácio de Aníbal Fernandes que, prontamente a seguir a ter aceite a proposta de Loeb, Artaud (p.10) «subiu apressadamente ao andar de cima, instalou-se à mesa, e com letra rápida e nervosa redigiu em cadernos escolares e quase sem rasuras, nem passagens refeitas, em duas tardes, um texto admirável que conhecemos Van Gogh, O Suicidado da Sociedade.»

Na verdade, o leitor sente o estrilo desse impulso, as farpas, o rompante. É um rompante carregado de raiva, desprezo, mas ao mesmo tempo inundado de uma força revitalizante e catártica porque com ele assistimos a um confronto ríspido na busca desse “eu humano”, que por não se achar canonizado na sociedade irá sucumbir. (p.22) «Isto aconteceu com Van Gogh, como é hábito acontecer sempre que há um bacanal, uma missa, uma absolvição geral ou qualquer outro rito de consagração, possessão, sucubação ou incubação. Meteu-se-lhe, pois, no corpo esta sociedade absolvida, consagrada, santificada e possessa, apagou nele a consciência sobrenatural que acabava de ganhar e, como uma inundação de corvos negros nas fibras da sua árvore interna, submergiu-o num derradeiro acesso, e, tomando-lhe o lugar, matou-o. Porque é lógica anatómica do homem moderno só conseguir viver, ou pensar em viver como um possesso.» Pensar e viver como um possesso lá está, e foi só dessa maneira que estes dois grandes artistas souberam viver e, por isso, O Suicidado da Sociedade é um livro em convulsão, mas uma convulsão belíssima, fervilhante, desenfreada.

Nele, não só vamos encontrar as descrições dos muitos quadros de Van Gogh dessa exposição, em especial Os corvos, quadro que o marcou profundamente, mas também do Campo de Trigo sob Céu Tempestuoso, O Café à Noite, Quarto de Dormir, Cadeira de Baços de Paul Gauguin, mas também cartas do pintor e a interpretação dessas mesmas correspondências, como é o caso de uma em particular em que o pintor escreve acerca da tela do jardim de Daubigny. Sobre este jardim, que foi pintado três vezes por Van Gogh, o próprio escreve a 23 de Julho de 1890 (p.39)«Talvez chegues a ver este esboço do jardim de Daubigny – é uma das minhas telas mais voluntariosas – nela misturo um esboço de velhos pardieiros e os esboços de duas telas de tinta que representam imensas extensões de trigo depois da chuva… O jardim de Daubigny, primeiro plano de erva verde e cor-de-rosa. À esquerda um matagal verde e lilás, e um pé de planta com folhagem esbranquiçada. Ao meio um canteiro de rosas, à direita uma sebe, um muro, e por cima do muro uma aveleira com folhagem roxa. Depois uma sebe de lilases, uma fileira de arredondadas tílias amarelas, a própria casa ao fundo, cor-de-rosa, com telhados de telha azulada. Um banco e três cadeiras, uma figura preta de chapéu amarelo, e no primeiro plano um gato preto. Céu verde-pálido.» Depois de ler esta carta não haverá ninguém que não consiga ao pormenor imaginar este jardim. Não haverá quem não seja capaz de se demorar debaixo do amarelo das tílias ao fim da manhã, ou quem não tenha vontade de ver o gato preto roçar as suas pequenas e afiadas garras nos troncos da aveleira por cima do muro, porque na verdade é de uma beleza e uma melancolia tão simples, tão bucólica, mas ao mesmo tempo tão encantada e despretensiosa, que o próprio Artaud depois de a ler escreveu (p.40) «Como parece fácil escrever assim. Pois bem!, experimentem e digam-me se poderiam, não sendo autores de uma tela de Van Gogh, descrevê-la do forma tão simples, seca, objectiva, perdurável, válida, sólida, opaca, maciça, autêntica e miraculosa como nesta pequena carta sua.»

Artaud faz uma análise profunda aos quadros do pintor, ao seu cunho preciso sobre a natureza, a paisagem no seu estado puro, vegetal, mas também faz um apanhado da sua vida familiar e da sua relação turbulenta com o psiquiatra Doutor Gachet. Esta análise detalhada é um ponto fundamental deste texto. O pintor que, como é sabido se auto mutilou duas vezes, queimando a mão e cortando a orelha (que ofereceu a uma prostituta), era já há muito vigiado por um psiquiatra e pelo seu irmão Theo. Este irmão, a quem escreveu muitas cartas, nunca o conseguiu compreender verdadeiramente. Mas a respeito do Doutor Gachet, Van Gogh chega mesmo a retratá-lo, dando-lhe vida num quadro, se bem que uma vida gélida e assustadora enfiada num casaco azul petróleo e nuns olhos impenetráveis. Mas, é importante sublinhar que Artaud nunca em nenhum momento nos apresenta um pintor louco, nunca. Nem por uma só vez. Aliás, Artaud justifica-lhe a morte alegando que foi a sociedade que o suicidou. No Post Scriptum lemos «E neste delírio onde fica o lugar do eu humano? Durante toda a vida Van Gogh procurou o seu com energia e determinações estranhas, e não se suicidou num ataque de loucura, no transe de lá não chegar, pelo contrário, acabava de lá chegar e descobrir o que era e quem era quando a consciência geral da sociedade, como castigo de ele se ter extirpado dela, o suicidou.» E daí o termo suicidado e não suicida. E, no fim, Artaud volta a justificar (p.79) «Van Gogh não morreu de um estado de delírio pessoal mas de ter sido corporalmente campo de um problema onde se debate desde as origens o espírito iníquo desta humanidade, o da predominância da carne sobre o espírito ou do corpo sobre a carne, ou do espírito sobre o corpo.»

A par desta vulcânica aceção de “suicidado” ao longo do texto, Artaud conduz-nos para o que de mais profundo na obra de Van Gogh o comoveu. E será essa comoção, esse transe que certamente comoverá também o leitor.

Porque fazem falta escritores que nos passem a ferro, e nos façam esquecer que escrevem; pintores como Van Gogh que nos façam esquecer que pintam, que se servem de uma paleta de cores, de tintas, de pincéis; dramaturgos que nos façam esquecer que estamos em cena, que estamos trucidados em cena, perdidos, depenados, mas que continuamos em cena. Porque fazem falta académicos que nos façam esquecer a Academia, versos que nos façam esquecer as estradas, cegos que nos ensinem a ouvir e mais suicidados que nos façam esquecer a sociedade vigiada, encenada, para que nos possa ser restituída a verdadeira, a orgânica, a maternal.

Artaud defendia que «Ninguém alguma vez escreveu ou pintou, esculpiu, modelou, construiu ou inventou senão para sair do inferno.» Este inferno a que Artaud se refere talvez possa ser o submundo das “vaginas cozidas”, conformadas, com que abriu o texto, toda a consciência doente, desordenada, automatizada, injusta. E esse inferno, assim como a tristeza sabemos bem que perdurará ad aeternum sim, mas felizmente, dele não serão cúmplices alguns suicidados.