O Decameron é um conjunto de cem histórias do séc. xiv, da autoria do italiano Giovanni Boccaccio, que são contadas durante cem dias por dez jovens confinados numa casa, nos arredores de Florença, para se protegerem da peste negra ou grande peste. No seu mais recente livro, Poemas em Tempo de Peste, o ensaísta, memorialista e poeta Eugénio Lisboa dá-nos a ler 33 poemas que escreveu, recluso em sua casa, entre 31 de março e 28 de julho deste novo “ano da peste”. Invocando o Decameron na nota introdutória, as suas ligações ao pícaro e ao erótico são evidentes. Mas ressalta, acima de tudo, uma incontida raiva contra a “nova peste” e contra o mundo, já antes empestado, onde ela grassa. Na véspera do dia em que completava 90 anos escrevia o poema “O Mundo é belo e perdido!” ao som do “Coro dos escravos” do Nabucco, de Verdi (“Va Pensiero”, “Vai, Pensamento”). Para onde vai o pensamento de Lisboa? Resposta em verso: “Ó mundo belo e perdido,/ noutro tempo tão formoso/ e agora corroído, / devastado e perigoso!” É uma poesia bastante exclamativa, num tempo difícil.

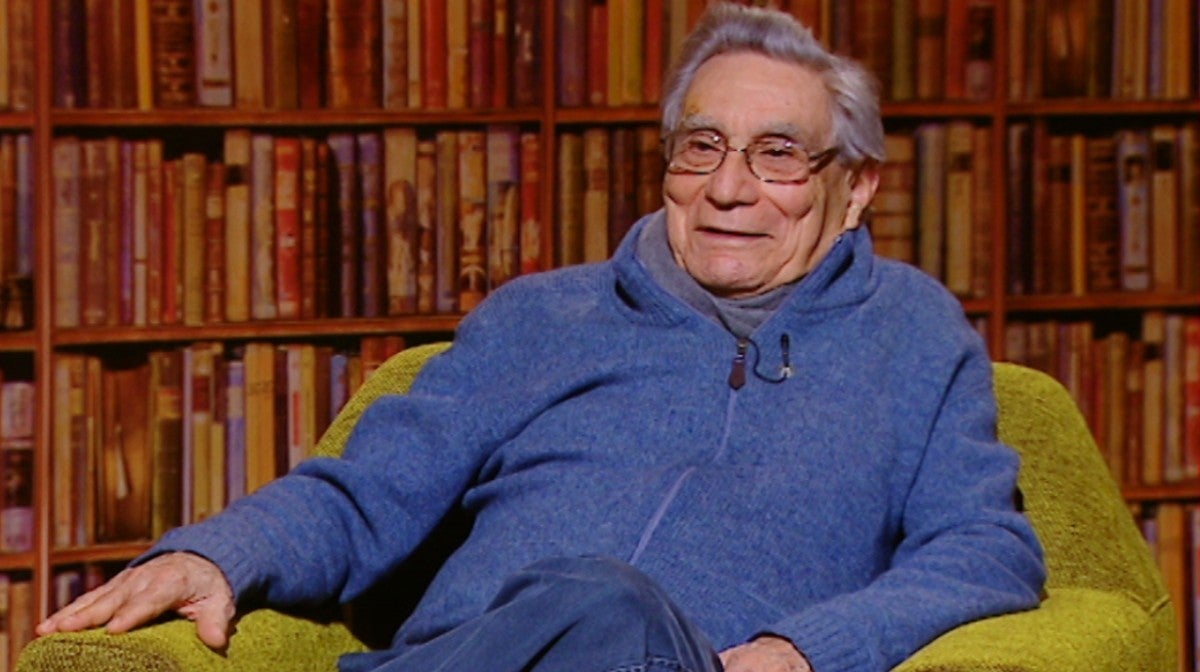

Eugénio Lisboa (Lourenço Marques, hoje Maputo, 1930) licenciou-se em 1953 em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico. Regressado à sua terra natal, trabalhou aí primeiro em infraestruturas elétricas e depois na indústria petrolífera. É do tempo da descolonização a sua Crónica dos Anos da Peste (1973-75, dois tomos unidos num só: Imprensa Nacional, 1996). Haveria, em 1976, de partir para França, para ser quadro da Compagnie Française des Pétroles. Entre 1974 e 1978 acumulou a atividade técnica com a docência de Literatura Portuguesa nas universidades de Lourenço Marques e Pretória. Depois foi professor de Português em Estocolmo, onde coordenou o ensino da língua portuguesa. Foi, durante 17 anos, conselheiro cultural na embaixada de Portugal em Londres e presidiu nos anos 90 à Comissão Nacional da UNESCO. A sua obra ensaística é vasta: os seus principais focos de atenção são José Régio (de quem foi amigo e sobre o qual escreveu oito obras) e Jorge de Sena (três obras). Escreveu um monumental livro de memórias em seis volumes, Acta est fabula (Opera Omnia, 2012-17) e três livros de diários. É doutor honoris causa pelas universidades de Nottingham e de Aveiro. Esta última homenageou-o com um volume organizado por Otília Pires Martins e Onésimo Almeida, a quem ele dedica o novo livro de poemas: Eugénio Lisboa: vário, intrépido e fecundo: uma homenagem (Opera Omnia, 2013).

Este é o seu terceiro volume de poesia, depois de Matéria Intensa (Peregrinação, 1985, prémio Cidade de Lisboa) e O Ilimitável Oceano (Quasi, 2001). Escolhi deste último um poema sobre o astrónomo Kepler onde também se fala de peste: “O mundo próximo, à volta, apodrece./ Fome, mortal conflito e pestilência/ turvam o dia mal amanhece./ Segura-se à pureza da ciência:/ o curso aparente das estrelas,/ seguindo matemática divina, /deriva, das rigorosas tabelas.”

A matéria poética do novo livro é feita de raiva, humor e nostalgia. Parte de grandes clássicos ou de temas do quotidiano, sabendo casar uns e outros. O primeiro poema é inspirado no famoso poema de 1922 “A Terra sem vida” (“The Waste Land”) de T. S. Elliot e o último é uma sátira a Pinto da Costa. Vejamos como vai da tragédia à comédia. Em “Brincando com a redondilha maior: The Waste Land”, escreve: “(…) Se a vida era coisa breve,/ nos tempos antes de agora,/ hoje a morte que me leve/ fá-lo com menos demora. (…)” Lembro que Jorge de Sena traduziu T. S. Elliot. Já no último poema, “A Pandemia que tudo adia: decassílabos com rimas do caraças”: “O Pinto da Costa pensa de que/ a pandemia que a nós assola/ tem muito mas tem mesmo muito que/ se lhe diga. Porque ela nos isola/ e não nos deixa ver o futebol. Ora, se há desgraça muito fo-/ dida. É todos ficarmos ao sol/ sem futebol (…) Eu sei que há aqui rimas do caraças,/ mas a pandemia estraga o engenho/ e faz-nos uma data de negaças/ que fornicam o mais completo empenho!” Fez-me lembrar o Sena, também um vate assaz exclamativo, das Dedicácias (Três Sinais, 1999). No meio há lugar para uma “Nova Nau Catrineta”: “(…) Estes foram os anúncios/ que a Nau Catrineta trouxe;/ os anúncios serão prenúncios/ de Alguém com uma fouce?” Apesar de abrir com o modernista inglês, a inspiração de Lisboa vem sobretudo da literatura nacional: invoca cantigas de amigo, Luís de Camões (há várias glosas de Camões), João de Deus, Fernando Pessoa e Almada Negreiros.

Vejamos o lado erótico. Nas “Variações sobre uma cantiga de amigo” glosa um tema do jogral galego Julião Bolseiro: “Sabedes que sen amigo/ Nunca foi mulher viçosa”. Escreve Lisboa: “Quando a peste nos assola/ vingativa e perigosa,/ e a amiga se isola,/ vai-se o viço e a cor de rosa:/ porque, ausente o seu amigo,/ a bela mulher viçosa,/ sozinha no seu abrigo/ sente a alma vagarosa!” Em “Amor virtual em tempo de peste”, pronuncia-se sobre o sexo à distância: “Este amor só pelo éter,/ Sem um toque na cereja,/ é como um apalpar o sweater/ em vez da teta que almeja!” Na mesma linha, prossegue, em “Amor virtual ii: variações sobre um soneto camoniano”: “Amor é fogo que arde só ao longe/ (…) / Na esperança de o vírus acabar/ É amar com as regras que ao contrário/ É cuidar quer se frui sem se roçar!” (o roçar fez-me lembrar uns versos brejeiros dos estudantes de Coimbra que diziam que “até o Jean-Jacques Rousseau!”). Em “Pentassílabos para uma Vénus de Milo abandonada”, o poeta põe a Vénus do Louvre a vestir-se, pois já não há ninguém para a ver: “(…) Só, abandonada,/ pior, desprezada,/ ninguém a sorrir-me,/ o melhor é vestir-me!” Sobre a ausência de beijos, glosa em “Melancolia viral em decassílabos murchos” os versos “Beijo na face/ pede-se e dá-se” de João de Deus, contidos num poema de Flores do Campo (por lapso, chama-lhe Campo de Flores): “(…) Beijo na face pedia-se e dava-se/ Agora, menino, o desejo trava-se!”

A sua pena incide com verrina sobre alguns políticos que, para ele, são pestíferos. Sobre a presidente do Banco Central Europeu, diz: “A Senhora Christine Lagarde/ acha que os velhos vivem mais, / pra que a economia se resguarde/ há que apressar os ritos finais. (…)” Sobre um político do CDS, escreve: “O Nuno Melo tem medo/ de tudo o que não conhece/ e tornou-se, muito cedo,/ activo no Cê Dê Esse. (…)” Diz chega ao Chega: “(…) Um CHEGA que cheira mal/ Quando fala e quando cala,/ E acha que é normal/ Trazer merda para a sala!” Cita Almada contra Trump: “O Trump, fodido, irá-se/ Embora se a peste vá-se./ Que chatice se ele ficasse/ no governo e nos lixasse!/ Que bom se ele se fixasse/ na Torre e se calasse./ Se o Almada ainda falasse,/ diria que o Trump, sem classe,/cheira mal da boca – hélas!” Zomba do presidente do Brasil: “O Brasil que Cabral a nós abriu/ tem hoje, Presidente, Bolsonaro,/ que diz que o vírus nunca existiu,/ que assim lho diz instinto e faro. (…) Assim findam os grandes tiranetes,/ Assim findam, mijando-se nas pernas:/ antes eram pimpões e eram pimpões e alegretes,/ agora morrem, bichos das cavernas!”

Mas há também poemas nostálgicos em tom autobiográfico. Em “Toada Índica”, escreve: “Em tempos de antigamente,/ quando andava no liceu,/ numa terra que era quente,/ com um mar que era meu,/ ali sendo paraíso,/ de pouco fazendo tudo, (…)” Expressa em tom camoniano saudades da sua mulher, Maria Antonieta, no poema “Sobre uma perda que sofri”: “Alma minha gentil que me deixaste/ sozinho, neste mundo tão agreste, ontem, tão doce, porque nele andaste, hoje, tão árido, porque te perdeste (…)” Resta-lhe uma gatinha, Ísis, que homenageia com inspiração também camoniana: “E esta cativa/ Que me tem cativo,/ Só com ela vivo/ por pouco que viva. (…)” E, de novo, no poema “À minha companheira Ísis”: “És hoje um lindo tigre gracioso,/ que é, embora mínimo, fogoso!”

Confesso-me admirador há muitos anos de Eugénio Lisboa, cujos textos têm honrado o meu blogue De Rerum Natura. É um escritor sem papas na língua e para quem a língua é papa. Destaco um notável “Outro soneto à língua portuguesa”: “Com a língua portuguesa me caso,/ com ela vivo quando é preciso; / a língua portuguesa não tem prazo/ e veste-se de luxo e conciso (…)”

Tenho, porém, dificuldades em compreender dois poemas acintosos contra Gonçalo M. Tavares (eu prefiro Gonçalo M. Tavares a José Régio). Tal como já tinha feito noutro lado, Lisboa atira-se ao seu colega da escrita. No poema “Um Farol”, diz de G. M. T.: “(…) O que diz não faz sentido / E põe-me os olhos em bico,/ Mas sendo muito aplaudido,/ deixo em paz o mafarrico!/ Ele diz coisas geniais/ e coisas pessoais/ mas as coisas pessoais/ não são nunca geniais/ e as coisas geniais/ mais parecem de jograis!” E continua em “Um Farol ii (redondilha maior para G. M. T.)”: “O Tavares, barba escura,/ com um ar de quem procura/ gato preto em noite escura, escreve livros de negrura,/ numa prosa que tortura,/ destilando amargura,/ e cheirando a sepultura (…)”.

Para fechar, deixo de Eugénio Lisboa excerto do seu “Convite aos poetas da República”, que chama os literatos à praça pública: “(…) Lixe-se a melancolia,/ refúgio “e quem não luta,/ e combata-se, de dia,/ o vírus filho da puta!/ Às armas, caros poetas,/ às armas todos os dias:/ só desistem os poetas/ que têm as partes frias!” Lisboa não desiste! Uso a exclamação, como ele gosta de fazer.