O tempo é a tarefa que alguns poetas sabem acolher. Não só dar um acordo nessa dimensão, nesse fio que se perde ou enreda de tal modo que estrangula. Mas dispor com os suportes à mão, e ainda alguns arrancados da imaginação, um horizonte adiado, nestas praias onde parece que “o sol roeu os fios que poderiam/ comunicar as rotas necessárias”. A crónica é um regime absorvente para aqueles que se deparam com uma realidade de tal modo agreste que, ao invés de uma vida fluente, é a morte que parece conduzir todos os rituais, e em que os homens surgem como se desfeitos pelo “ranger mecânico e bocejante” de um quotidiano abandonado pelo sonho: “A asfixia é lenta e os que morrem/ parecem ir de morte natural”. Mas a história pode não oferecer grande consolo, e é natural que alguns poetas, tentando libertar-se da obrigação de completar as frases de discursos já mortos, sintam necessidade de se libertar, muitas vezes buscando sustento no mito. Contudo, nunca se vêem inteiramente livres dela. “A História é o pesadelo do qual tenho tentado acordar”, escreveu Joyce, que preferiu dedicar sete anos da sua vida a uma existência apagada, dando aulas, enquanto escrevia a sua obra-prima, que se obstinava em ignorar o terrível momento histórico, imortalizando o fôlego de gerações na recriação de um único dia em Dublin, aquela quinta-feira de 16 de junho de 1904. E porquê este virar de costas ao mundo para concentrar a música da existência numa só página do calendário? Porque, de algum modo, aquilo que pressentiram os grandes escritores do século XX, como nos diz Derek Walcott, foi que o método pelo qual o passado nos foi ensinado, alinhando motivos e consequências, não é diferente dos hábitos que trazemos da leitura de narrativas de ficção. Para se libertarem da História, cujo sentido actua cruamente ao nível dos nervos, nos poetas, era romper com essa tradição lutuosa. “Com o tempo, cada evento fica dependente de um exercício de memória e está, por isso, sujeito à invenção”, diz-nos o poeta antilhano. E acrescenta: “Quanto mais são os factos, mais a história se pretifica em mitos. E, assim, à medida que envelhecemos como raça, damo-nos conta de que a história é escrita, que é uma espécie de literatura sem moralidade”.

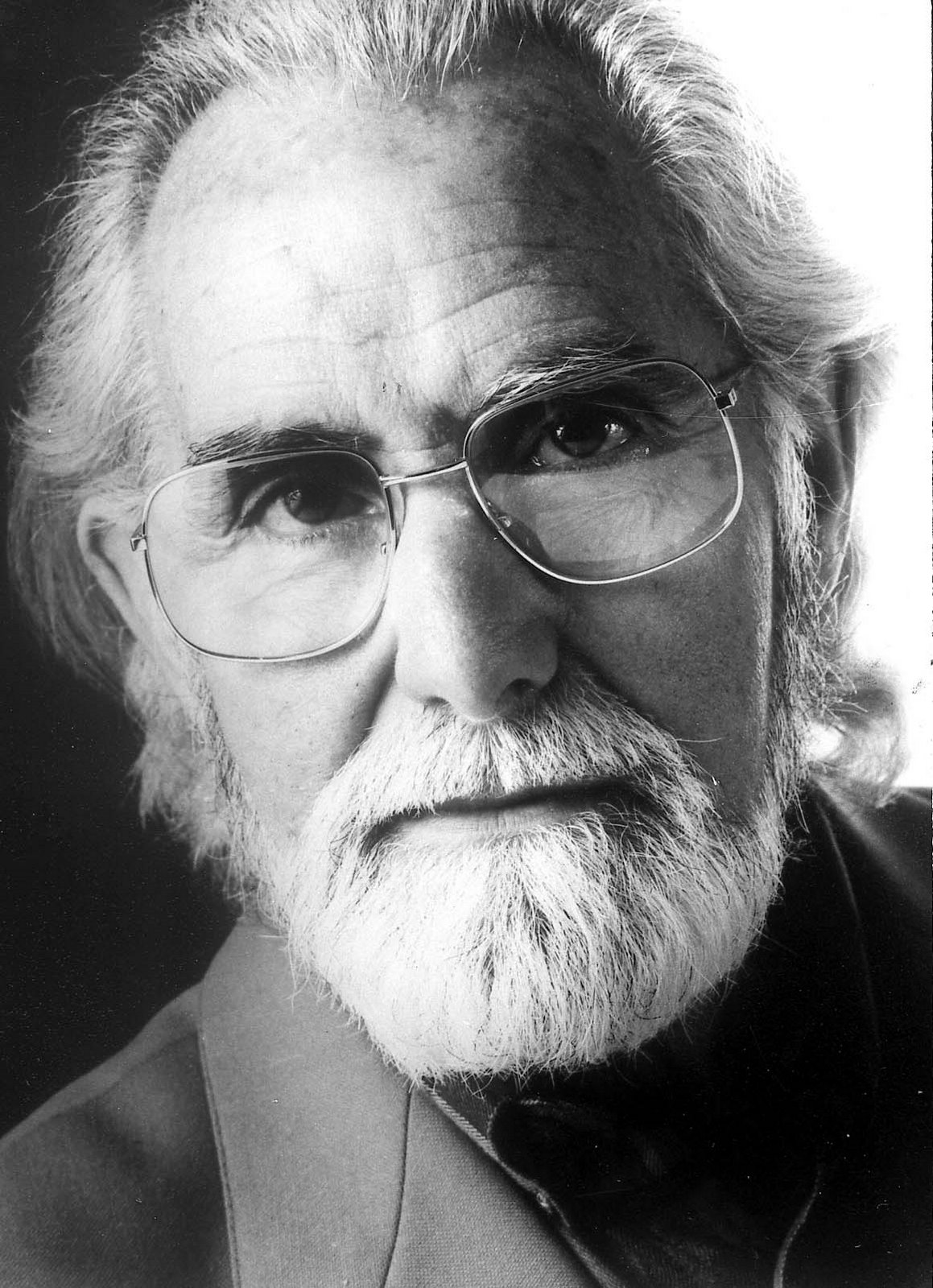

Egito Gonçalves, poeta cujo centenário se assinalou de forma bastante frouxa em abril passado, e que surpreendeu mais pela falta de notícias de quaisquer iniciativas com vista a lembrar uma das figuras centrais na intervenção cultural na vida portuguesa na segunda metade do século XX, e, possivelmente uma figura sem par no que toca à dinamização dos meios literários no Porto, foi um desses poetas assombrados não apenas pela história, mas pela forma como esta lança a sua sombra desoladora sobre o presente. E isto num poeta que, como nos diz Maria Alzira Seixo, “foca, desde o início, a incomunicabilidade devida ao ambiente social de então, tacanho e repressivo (o país encarado como ‘ilha’, a atmosfera como ‘neblina’, o indivíduo como ‘decepado’)”. Num poema recolhido em “Os Arquivos do Silêncio” (1959-1961) dá-nos conta desse desânimo logo no arranque: “Os campos dão pedras, as vinhas estiolam,/ as aldeias dão párias emigrando em porões. (…) As cidades dão fumo, queimam a amizade,/ esmagam a consciência, distribuem o crepúsculo./ Um pequeno descuido, nova fuga de tempo, o espelho transforma-te em velhice – perderás a vida,/ pálido encolhido, no fundo das caves.” Logo depois vem um apontamento em que o poeta parece situar-se face à história, reconhecendo a fragilidade da sua condição, as suas fracas hipóteses: “É mais tarde do que pensas!/ É difícil agora deste fruto ácido/ conseguir raízes, flores e perfume.” E contudo, há um sobressalto que parece nascido do próprio desespero, como uma inquietação própria de um fundo de poço, quando se é cercado dos próprios ecos, e estes ameaçam fazer da lucidez um desastre, uma receita para a loucura. E assim, os versos reagem, como um reflexo inesperado e vibrante, um brilho que se desata no escuro, nas tensões entre aquilo que, embora não encontre saída, nem saiba como libertar-se, encontra força nessa forma de se ligar aos outros, alugar-se por umas horas, como diz a epígrafe de Gabriel Celaya: “e rio e choro com todos; mas escreveria um poema perfeito/ se não fosse indecente fazê-los nestes tempos”.

Também em Egito Gonçalves sentimos que os seus versos políticos surgem num desvio à última do seu assumido temperamento lírico, traições exigidas pelo tempo, em face do momento histórico que o cerca e sacode, pois não há compromisso amoroso que sobreviva num homem que se deixa alhear do sofrimento e das servidões impostas a quem o cerca. “Ao fim e ao cabo”, escreve D.H. Lawrence, “podemos ouvir as histórias mais íntimas dos outros,/ mas só com o espírito imbuído de respeito,/ de delicada e arguta simpatia/ para com essa coisa que luta e sofre:/ uma alma humana./ Porque até mesmo a sátira é uma forma de simpatia.” E num tempo em que o inimigo não é qualquer ameaça externa ou distante, qualquer razão ou força a que se tem a dignidade de poder declarar guerra, mas é antes algo que nos cerca e oprime, espiando “esta calma fictícia em que vives”, que tem poder sobre nós (“migalha-te o futuro, cobiça-te os joelhos,/ oferece longas jornas de fome, salários/ feitos de medo e asco”), o poeta vê-se obrigado a exigir mais dos sentidos, do vínculo dos pés à terra, que acabará por engolir-lhe os ossos, e grita: “O teu reino é deste mundo!” E recorda a lição que recebeu de outros: “Não deixes para amanhã o grito necessário,/ o enforcamento sumário do agente opressor,/ o tributo para a máquina de alargar horizontes…”

Fica a sensação ao ler tantos dos poemas políticos de Egito Gonçalves, que o seu lirismo, a sua propensão dia-a-dia amante, ficou muitas vezes capturada, cerceada pelas circunstâncias, num certo pudor de buscar o tal poema perfeito, tomando-o como qualquer coisa de indecente, ou pulha, como diria mais tarde Fernando Assis Pacheco. Mas também não se ficou como outros, pela “secreção/ de hinos, marchas, isca/ para as massas”, esse programa que Hans Magnus Enzensberger caustica, adiantando que “em caso grave basta/ interioridade, trágica, ser incompreendido/ nas mansardas. Enquadrado na segunda vaga do neo-realismo, Egito Gonçalves, como nota José Manuel Teixeira da Silva, “não se conforma com rótulos e escolas, distante que está de práticas poéticas ingénuas ou apenas voluntaristas”. No fundo, e deslocando-se entre exercícios sensíveis, ora aproveitando um “realismo cru e de um humor ácido”, ora aproveitando-se ainda das lições do seu encantamento contemplativo, do espaço de reserva íntima que tinha para ser fiel a uma dedicação à amizade e ao amor, provando os seus dons ao vertebrar os poemas, mesmo os mais devastados, de impressões fortíssimas e até exuberantes, formulando “sínteses coerentes, densas e claras”, provando uma capacidade invulgar para servir versos “impressivamente lapidares” (Maria Alzira Seixo) com “uma concentração imagística de uma elegância e sobriedade exemplares” (António Ramos Rosa), no fim, o que diferencia este poeta está nesse compromisso que assume de “ir com o seu tempo – não apenas simular cobardia” (Enzensberger).

“Assassinado pelo céu”, talvez seja justo reconhecer a este poeta um lugar de destaque entre aquilo que soube empenhar-se na luta anti-fascista, adquirindo um fulgor mais perene, pelas tantas acções que interpôs, pelo trabalho que deu lá nas repartições de cima, ainda que estivesse a falar de nimiedades, dessas coisas que tendem a ser desvalorizadas com o passar do tempo, como o pão esforçado de quem come o que amassa, as dores de tantos atravessados pelo sopro do inimigo sobre os campos e as fábricas, esse que traz consigo uma paralisia. Fala-nos de “árvore em aço de frutos indigestos”, descreve perfeitamente esse estado dos “vegetantes”: “Vidrado limo o rosto/ de rugas sem memória/ assistem à vida como um filme:/ disparar sobre a tela é proibido/ e além do mais inútil.// Curvam ao solo os ombros/ escorjados; curvam-nos para/ duradoiras urtigas, seixos/ sem horizonte, epitáfios/ de lama, dezembros, poeira fria.” É traçado não só um retrato mas uma crónica de um tempo que amarra “ao país do cansaço que entre dentes/ ressaca” tantos homens vinculados a ele por uma vergonha mortífera, esse sentimento que pode ser tão mais forte que o amor, e que nos enraíza à terra e amaldiçoa, até pela forma como rebaixa tudo aqui que tenta escapar-lhe: “E fazem do amor essa triste humidade,/ um delíquio formal logo amortalhado.”

Já citámos o ensaio de José Manuel Teixeira da Silva, o qual integra o sétimo número da “Gazeta Literária”, dedicado a Egito Gonçalves, e que é, até ver, a única iniciativa de relevo feita ao poeta no seu centenário, uma publicação da Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto, cuja direcção teve em Egito o seu primeiro presidente, e este número, que homenageia também Nuno Rocha Morais (1973-2008), conta não só com poemas dedicados por amigos, um conjunto de ensaios e uma entrevista que Francisco Duarte Mangas, actual director da revista, lhe fez em 1993, e que surge agora ampliada em relação à versão publicada nas páginas do “Diário de Notícias”. Este é um documento bastante curioso, nem tanto pelo desenvolvimento ou profundida das respostas, mas sobretudo por algumas alusões, e particularmente pelo relato do episódio que levou à escrita de “Afogado no Rio Leça”, poema tocado pelo tom surrealista, e que tem como destinatário Mário Cesariny, a quem Egito salvou a vida. Este lembra como o autor de "Pena Capital" ficava puto sempre que vinha à baila esse percalço que poderia ter-lhe sido fatal. “Como foi esse mergulho no Leça?”, pergunta o entrevistador, e Egito não se faz rogado, e conta o incidente que se deu no início dos anos 50. “Encontrei o Cesariny no Porto convidei-o a ir comigo a Matosinhos. Estava um dia de calor insuportável, embora fosse princípios de abril. Já lá, disse-lhe: ‘E se fôssemos tomar um banho.’ Despi-me e atirei-me à água, mas dei quatro ou cinco braçadas e saí logo – a água estava um gelo. (…) Fui para junto da roupa, numa zona de onde não se via o leito do rio. O Cesariny entrou depois, e já não sei porquê fui chamá-lo. Quando cheguei à margem, não o vi. Achei que estava a brincar. Não estava. Hesitei por um bocado, antes de me lançar de novo a água e acabar arrastando o corpo dele para terra. Uns pescadores vieram a correr. Viraram o Cesariny de cabeça para baixo e começaram a dar-lhe murros nos pés (…) Depois de uns murros, entredentes, ele lá disse: ‘Já chega!’” Egito adianta que foi levado de ambulância para o hospital, e quando o entrevistador lhe pergunta se Cesariny lhe ficou agradecido por lhe ter salvo a vida, nota que este teve uma estranha reacção ao incidente: “É um gajo esquisito. Uns anos depois, escrevi-lhe a pedir autorização para publicar um texto dele. Respondeu a dizer que não (ele diz sempre que não), e a carta tinha um post scriptum, este: “olha que eu não me quis suicidar.”

Entre as colaborações para este dossier, merecem destaque os ensaios, e, em particular, além do de Teixeira da Silva, os de Rosa Alice Branco, companheira do poeta nos últimos anos, e o de Domingos Lobo, isto porque nos ajudam não só a redescobrir este autor hoje ameaçado pelo esquecimento, e que, a não ser assim, pode resvalar para uma dessas frias poses de estátua, adornando alguma praça ou jardim. E a respeito desse risco de se ver abatido pela “maria gloriazinha” que a pátria tem para oferecer e domesticar os seus poetas, ele mesmo se mostrou consciente, lembrando-se de um “que levava o signo das águas,/ a chave do horizonte” e que acabou estátua, mas assim “engoliu os dentes:/ E nada lhe encontraram. O murmúrio// perdera ali seus invisíveis fios,/ resistia à traição a que o chamavam.” E o poeta adianta nos versos finais desse “Episódio Mito-Lógico”: “Contaram-me isso. E que ele cumpria/ seu destino de sílex nas trevas.// Pois era vivo. Um fogo de silêncio,/ uma porta de febre para lá dos cemitérios.”

Assim, o exemplo deste poeta que exige ser recordado não como estátua mas pela estatura dos seus feitos, do imenso contributo cultural e cívico que pautou sempre a sua obra, que levanta o pó como uma marcha, num murmúrio de muitos, e que cobre o próprio silêncio com o fogo e o grito de outros, é importante neste tempo em que o país se acha uma vez mais a arrastar-se, em que “os pulmões/ como peixes na pedra asfixiam”, em que “os cartazes anunciam nas paredes/ uma economia aquosa”, e em que os sonhos “pétreos vão servindo/ de cimento para túmulos”, e em que os melhores exemplos do passado nos são servidos em “epitáfios de lama”, é essencial fazer valer este centenário, que começa por assinalar a importância do percurso de Egito Gonçalves. E, para isso, recorremos ao testemunho de Óscar Lopes, que, no prefácio a “Os Arquivos do Silêncio”, nos dá a ficha biográfica do poeta, seu conterrâneo, e um amigo muito próximo. O ensaísta sublinha o quanto as origens e os trabalhos a que se deu o poeta se mostrarão relevantes na desenho da sua obra poética, e começa por dizer-nos que José Egito de Oliveira Gonçalves é originário de uma família camponesa transmontana da raia, tendo nascido em Matosinhos, a 8 de abril de 1922. Frequentou um curso de electricista numa Escola Técnica “onde não aprendeu nada”, mas que o fez, ao tempo da guerra, encontrar-se como primeiro cabo radiotelegrafista entre os militares expedicionários nos Açores, o que explica certas vivências da guerra que transparecem na sua poesia, acompanhando à distância as movimentações de navios torpedeiros, e Lopes fala nas “tensões de mobilizado em iminência de luta, espectáculo de combate, bombardeamentos no mar, destruições materiais e humanas”. Após a desmobilização, virou-se pelos seus meios, uma vez que, sem ter grandes estudos e não vindo de um meio privilegiado que o pudesse pôr no caminho dessas posições invejáveis, dependeu da sua capacidade pessoal de se orientar e ir à luta para reconhecer o terreno, tão parco em oportunidades, e assumir vantagem. Assim, erguia-se da cama e bateu todas as esquinas, esteve em muitas filas, e partilhou o desespero de tantos, foi ele mesmo um ror de gente, experimentou diversos ofícios e empregos, desde apontador de cais, empregado de balcão, pracista, dactilógrafo, caixeiro viajante, gerente de café e funcionário de escritório, isto até se livrar desse regime de cansaços, conquistando a independência com transacções de imóveis, o que lhe permitiu, então, dedicar boa parte do seu tempo ao envolvimento na vida cultural, com um papel decisivo numa série de organizações, sendo uma dessas figuras ímpares e dinâmicas, que ao longo de décadas marcou à acção resistente, e tantas vezes abandonada a si, e esquecida, que marcou uma razão do espírito na cidade do Porto. Como chama a atenção José António Gomes, num texto assinado no jornal “O Militante”, em 1958, fazendo um balanço desse período marcado pela deriva e a incerteza, pela penúria que sentiu na pele e espiou nos outros, Egito escreve no seu “Diário Obsessivo” (que, após uma edição fora do mercado, integraria o já mencionado “Os Arquivos do Silêncio”): “Um gosto acre a alho é o que me fica de certas manhãs de que atinjo o meridiano sem paisagem, debruçado à varanda dos números cansando os olhos na aridez do equilíbrio ‘deve-haver’ onde não há arado nem suor que engendre uma espiga luminosa.”

Óscar Lopes, com quem colaborou e conviveu assiduamente na Delegação do Norte da Sociedade Portuguesa de Escritores, isto uns bons anos antes da sua destruição pela PIDE, em 1965, ajuda-nos a deitar um contorno à incessante função de Egito enquanto dinamizador de projectos de cultura nas décadas de 50 e 60, que passou muito pela divulgação dos seus pares, e no empenho crítico bem como enquanto tradutor de poetas das mais diversas geografias, tendo dirigido ou colaborado numa série de publicações, como “A Serpente”, “Árvore”, “Notícias do Bloqueio” (revista que co-dirigiu e cujo nome vem do título do mais celebrado dos seus poemas), e da 2.ª série de “Bandarra”. Foi ainda membro de órgãos orientadores do Cine-Clube do Porto e um dos dois correspondentes em Portugal do Centre International d’Études Poétiques. Viria a pertencer também à direcção do Teatro Experimental do Porto, que ajudou a fundar, mas a expressão mais significativa da sua trajectórica cívica é nesse paralelo que traça com a sua própria criação literária, assumindo-se sabiamente como um poeta “intermitente, de longos silêncios”, isto para não ceder a esse ritualismo gagá, às desagradáveis repetições, como frisa Franscisco Duarte Mangas, director da “Gazeta Literária” da Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto, tendo sido o primeiro a presidir à direcção desta. Assim, para não resvalar para a inanidade de querer ter facturas para comprovar um lucro diário, desdobrou-se como editor, tradutor, organizador de antologias. Depois da revista “Limiar”, já nos anos 90, funda um selo com o mesmo nome, e exclusivamente dedicado à poesia, tendo publicado não só autores já estabelecidos (Eugénio de Andrade, Ramos Rosa, Fiama, Gastão Cruz, Armando da Silva Carvalho ou Luís Miguel Nava) como jovens (Carlos Poças Falcão, por exemplo), e além de originais, algumas antologias fundamentais de estrangeiros, como César Vallejo ou Yannis Ritsos.

Voltando à obra poética de Egito, e à razão porque esta voz assume uma exemplaridade e um poder de evocação que nos restitui a um período de trevas recente, sem cair numa mera narrativa ficcional, mas produzindo a vertigem própria daqueles que estiveram sujeitos aos abusos e ao regime amesquinhante salazarista, uma das apreciações críticas mais ajustadas que foram feitas sobre esta poesia veio de Ramos Rosa, que notou que “a novidade deste lirismo residirá, porventura, na combinação harmoniosa dos sentimentos amorosos com a consciência social, na perfeita integração daqueles numa atmosfera de combate e lúcida vigília e, consequentemente, na unidade de tom e persistência de uma elegância enunciativa que jamais se quebra.”

E, neste ponto, é importante lembrar que muitas vezes a melhor poesia, como nos diz Walcott, parece uma homenagem à resignação, uma forma essencial de fatalismo. Mas o autor de “Omeros” esclarece que não é a pressão do passado aquilo que atormenta os grandes poetas e sim o peso do presente. Ora, entre nós, talvez nenhum outro poeta tenha visto a sua vocação tão enredada por esse peso, até mesmo esmagada por ele, de tal modo que, ao encerrar essa reunião decisiva dos versos escritos entre o final da década de 50 e o início da de 60 – “Os Arquivos do Silêncio” (1963, Portugália Editora) –, o poeta serve-se de uma “Pedra de Fecho” em que deixa claro o sentido do que ficou para trás como daquilo que dele, mesmo adiante, se poderia esperar: “Sobre o presente escrevo. Raspo/ a caliça do invólucro, tento/ atingir o cerno emparedado.// Sobe até mim a esperança de supor/ que serei ininteligível/ aos leitores do futuro.// Penso que acreditarão mórbida/ a minha ‘fantasia’. Não poderão/ entender este gosto de saliva/ e veneno; esta floração/ de artérias abertas sobre a raiva.// Pensarão: ‘Que pavores o povoavam?/ Como acreditar na falta de saúde/ do tempo que descreve? Aceitaremos/ este emissário da dor, este vazio/ febril das mãos que estende?’// Entre o papel e a luz escrevo/ das moedas do agora. Pressagio/ que não entenderão, que não serão/ raros braços a arder os clarões na noite.”

Assim, este poema que não será tão memorável quanto outros, tão fulgurante e emblemático quanto “Notícias do Bloqueio”, talvez, até hoje, o poema mais isoladamente traduzido lá fora, sobrevivendo a barreiras alfandegárias, hasteado entre aqueles que nas diversas repúblicas do silêncio se vão organizando, e compensando a escassez de víveres com a abundância da raiva. Mas o que este poema tem é essa discreta assinatura de um poeta que, humildemente, afirma uma generosidade tremenda, a desse poeta que a clareza da percepção mais humana, o espírito imbuído de respeito, de delicada e arguta simpatia, e que vai ao ponto de imaginar o mundo já livre do tempo que foi o seu foi, de um regime de servidão e desespero que, entretanto, começa até a soar aos vindouros como uma fantasia mórbida. Esses que se dão ao luxo de esquecer, tomam o poeta como um vulto descabido, marchando longe de espingarda às costas, e não percebem o cuidado e o risco de quem sente os pés avançar através dos desastres. Esta inteligência de ser capaz de se ler a si mesmo, os próprios versos, como um testemunho póstumo, é isto o que nos faz sentir a enorme diferença, essa “ferida amável” desses poetas capazes de construir o mundo nos cafés, entre as prisões e os intervalos: “todos têm um sonho, todos/ se esforçam por valer o pão que amassam/ – lançam seu delicado peso na balança”. Estes poetas que quase não deixaram descendentes, que arriscam até o esquecimento, e que, muitas vezes, com uma poesia menos perfeita, com “simples alusões como rápidas moscas”, conseguiam ser realmente admiráveis, procurando salvar mais que a história essa devastação que torna impossível o amor, e que faz com que os amantes, impedidos de trocarem “beijos longos”, estejam dedicados a esses duras e lentas conquistas, que chegam a parecer, aos deste tempo, míseras vitórias, indignas do esforço: “conquistaremos cinco ruas, um leito de hospital,/ uma aldeia sem nome, um lençol mortuário;/ conquistaremos um nome no granito.” E isso que parece pouco, por vezes, é tudo. Talvez seja a única coisa que impede alguns de não serem já capazes de despertar do pesadelo da História.