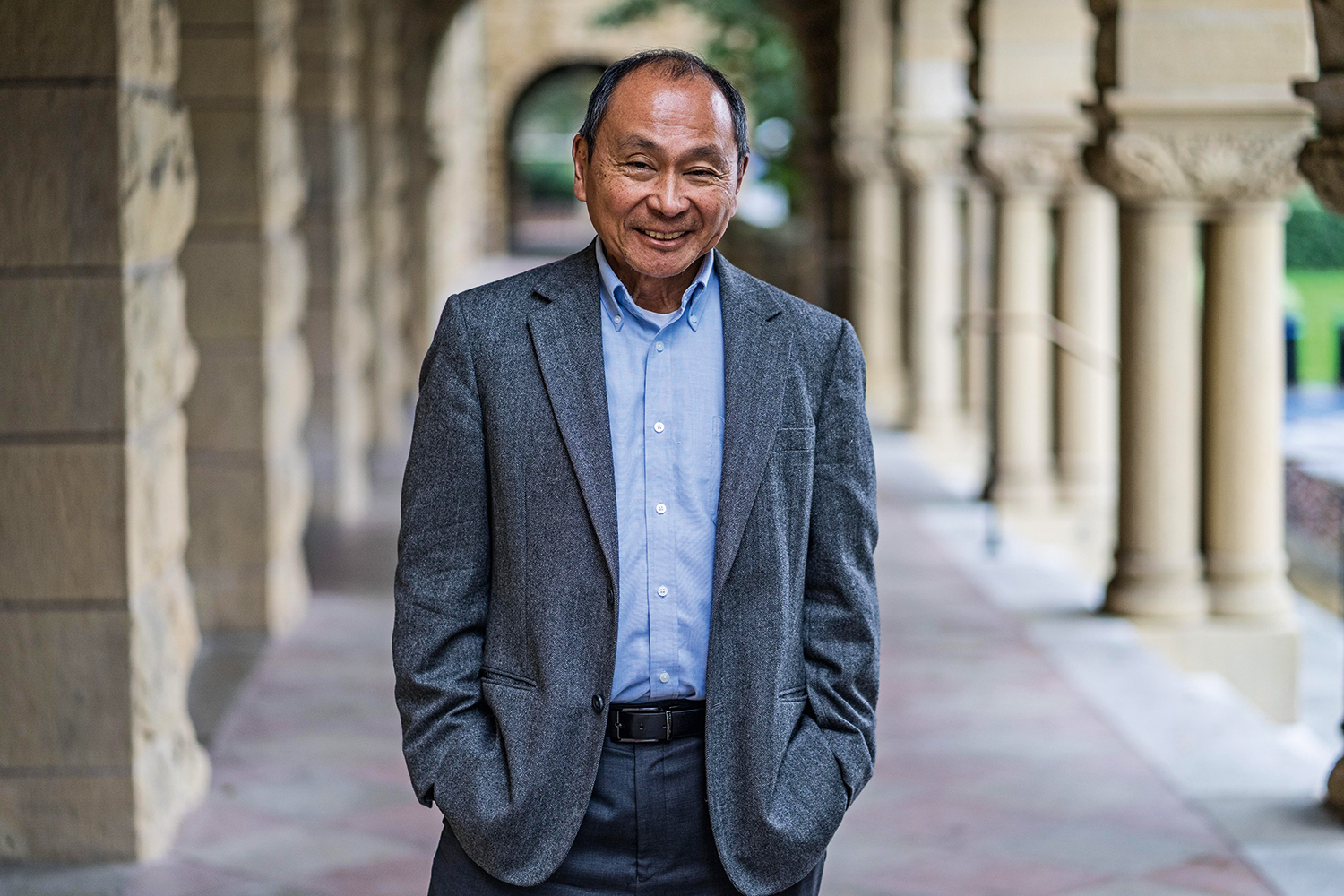

Talvez o politólogo Francis Fukuyama seja um bom, porque ilustrativo guia, para compreendermos o que mudou na política internacional desde que, em 1992, publicou O fim da história e o último homem – célebre ensaio no qual, na senda de Hegel, preconizava que a finalidade da História era uma sociedade liberal-democrática com economia de mercado – até à actual edição de Identidades (Dom Quixote, 2018), o seu novo livro no qual assume duas mudanças essenciais no seu pensamento político: i) o reconhecimento de que é muito difícil erguer-se um Estado moderno, impessoal; ii) a possibilidade de que a democracia liberal moderna decaia ou ande para trás (quer dizer, Estados que chegaram a democratas possam retroceder no regime político adoptado).

Em 1970, havia no mundo 30 «democracias eleitorais», mas em meados dos anos 2000 estas haviam chegado a um número que se aproximava das 120 (p.13). Contudo, "algures na segunda década dos anos 2000" tais democracias recuaram, passando, nas palavras de Larry Diamond, por uma «recessão global».

À expansão democrática, na sequência da queda do muro de Berlim, com o fim da antiga URSS e dos regimes comunistas no Leste europeu – ambiente/espírito no qual se enquadrou "O fim da história" de Fukuyama, rapidamente considerado de uma confiança, ingenuidade ou arrogância excessiva na idealização de um modelo político-económico único a uma escala global, indiferente a culturas, geografias, histórias, resultados económicos muito diversificados – sucedeu um retrocesso contemporâneo concomitante a x) uma aceleração da globalização e a xx) uma crise financeira-económica-social, com o seu cortejo de falências, desemprego, quebra do rendimento de milhões de trabalhadores em todo o mundo, ou seja, na síntese do investigador, "as políticas da elite produziram" grandes problemas (p.23). Países autoritários como a China e a Rússia tornaram-se mais "auto-confiantes e afirmativos". Passaram a emergir as chamadas «democracias iliberais» O descalabro da invasão – comandada pelos norte-americanos – do Iraque, e mesmo a intervenção no Afeganistão, iriam conduzir à radicalização (religiosa/política) de milhões de pessoas.

Se a política do séc.XX parecia organizada em torno do binómio esquerda-direita atinente a questões de tipo económico – a esquerda reclamando mais igualdade, a direita mais liberdade; as ditas "políticas progressistas" centradas nos trabalhadores, nos sindicatos e em partidos social-democratas que pretendiam melhores prestações sociais e melhor distribuição da riqueza, enquanto a direita se preocupava em reduzir o tamanho do estado e em promover a iniciativa privada (p.24), a certo momento da última década tais agendas, não tendo desaparecido, pareceram dar o lugar "a um espectro definido pela identidade". A esquerda procurou promover uma ampla variedade de grupos – negros, mulheres, imigrantes, hispânicos, comunidade LGBT – e a direita passou a um discurso em chave patriótica, ou mesmo nacionalista, associada esta a uma dada raça, etnia ou religião (isto é válido para o caso americano, mas não só).

Fukuyama reconhece, neste livro, a centralidade das questões económicas no agir humano – e daí os problemas fundamentais identificados (ausência de resposta aos afectados pela globalização e perda de rendimentos na sequência da longa crise iniciada em 2008) -, mas recusa o exclusivo motivacional deste: sem um quadro de «ressentimento» devidamente mobilizado, sedutor da parte da psique/alma humana que aspira ao reconhecimento (o thymos), as mudanças políticas a que estamos a assistir não teriam ocorrido: "o thymos é a parte da alma que almeja o reconhecimento da nossa dignidade; a isotimia é a exigência de se ser respeitado na base da igualdade com as outras pessoas; a megalotimia é o desejo de ser reconhecido como superior. As democracias liberais modernas prometem, e em larga medida oferecem, um grau mínimo de igual respeito, encarnado nos direitos humanos, o primado da lei e o direito ao voto. O que isso não garante é que numa democracia as pessoas sejam respeitadas igualmente na prática, em particular os membros de grupos com um historial de marginalização" (p.15).

Outro problema é a recorrente existência histórica da megalotimia, que tanto deu origem a heróis como Churchill, ou «santos seculares» como Mandela, como tragédias como as de Hitler ou Mao. Possuirá a democracia liberal, ligada a uma economia de mercado, saídas para a megalotimia? Em O fim da história e o ultimo homem, Fukuyama, ironia da história, citava o exemplo de um tal Donald Trump que fazia desaguar a sua ambição e megalomania para o mundo empresarial. O que em 1992, com Trump no lugar de Trump, era a ilustração de que o modelo funcionava, em 2018, com Trump no lugar de César, as campainhas acendem em toda a sua extensão – isto, enquanto, de outro ângulo, o problema da isotimia é que, dir-se-ia felizmente, nenhuma sociedade tratará de forma igual quem arriscou a vida pela comunidade (um bombeiro, um polícia, etc.), por exemplo, com quem fugiu ao primeiro sinal – e parece haver quem não aceite esta diferenciação.