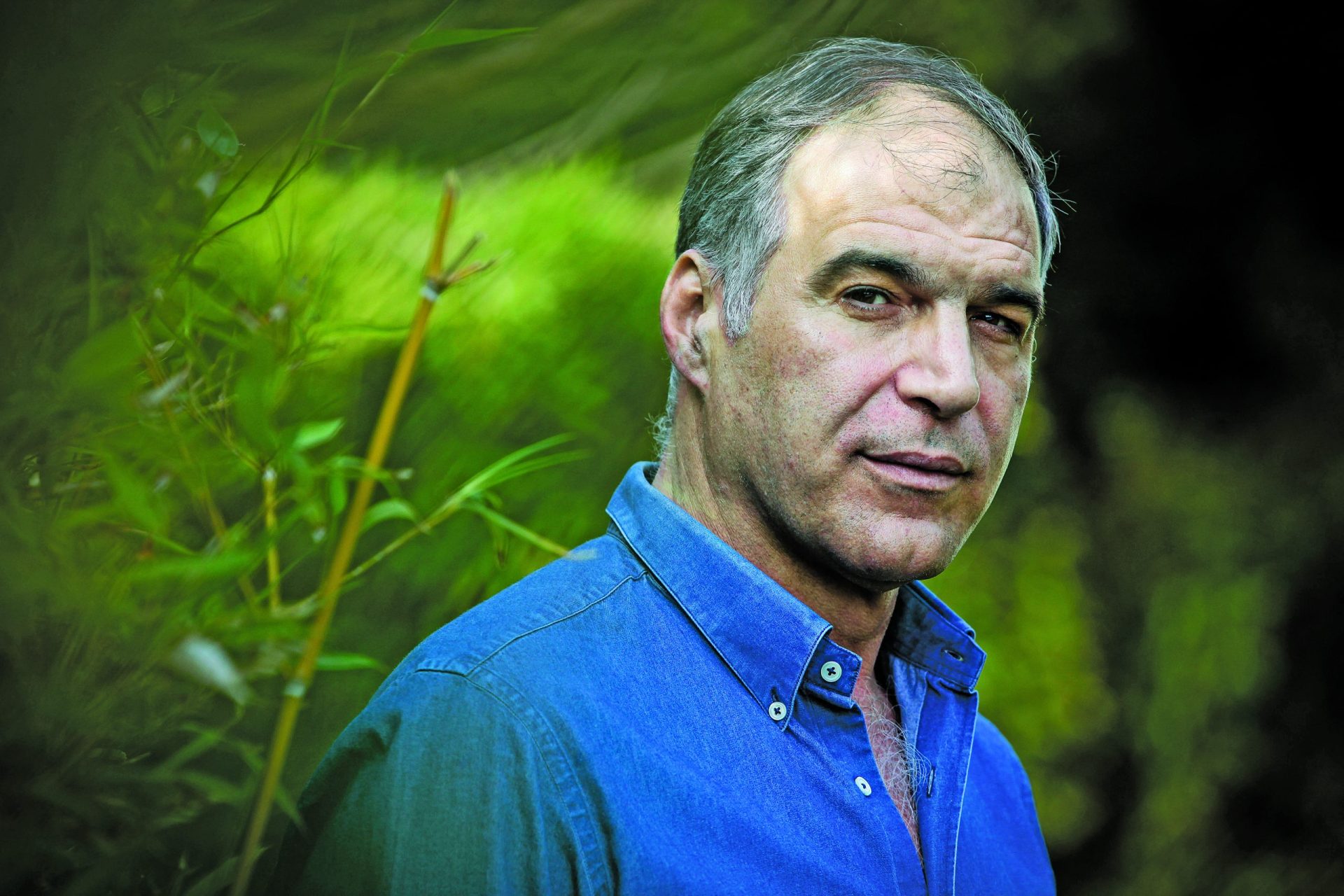

O seu retrato falado é conhecido: cabeça própria de jornalista-romancista, espinha dorsal altiva e inflexível, muito siso e pouco riso, nariz torcido a reverências, etiquetas, formatos exaustos. Revê-se?

O retrato nasce de impressões e essas impressões não são necessariamente de pessoas que realmente me conhecem. Vivo num dilema há muitos anos… O meu nome e o meu rosto são conhecidos em todo o país, em qualquer tasca, de Viana do Castelo ao Algarve, mas, na realidade, poucas pessoas me conhecem. Depois, fazem muita confusão. A questão do “muito siso e pouco riso” é não querer saber ou não querer avaliar qual a minha missão, a minha profissão. Eu sou o pivô de informação de uma redação enorme, naquela hora e meia não me posso dar ao luxo de ser o Rodrigo Guedes de Carvalho. É desumano da parte das pessoas pretenderem que eu seja mais do que o que sou. E já muitas vezes, do alto dos meus 30 anos de experiência, fui para terrenos que normalmente não se perdoam ao jornalista objectivo. Acho de uma pequenez e de uma estultícia pretenderem conhecer-me pelo que eu faço na minha vida profissional, que por acaso é pública e notória durante 90 minutos em primetime. É uma loucura pretender conhecer-me.

É pela porta dos livros que deve entrar quem pretenda conhecer o Rodrigo Guedes de Carvalho?

Quem tiver dois dedos de testa, e se estiver para isso, através dos livros entenderá muito mais quem é o RGC, que ali não tem amarras, compromissos, fronteiras e onde sobretudo escolheu criar um universo ficcional, que é tudo o que eu não posso fazer em relação ao jornalismo. Quando 90% da realidade que eu tenho de relatar tem a ver com acontecimentos dramáticos ou trágicos, pretender que eu devia sorrir mais, lamento, mas é uma conversa para a qual eu já dei [risos].Todos nós vamos fazendo castings nas nossas vidas de quem nos interessa e de quem não nos interessa. E esse tem sido para mim um filtro muito importante, porque tem a ver com a inteligência das pessoas. Quando vejo pessoas a reagirem a mim, colando muito a minha profissão ao que eu sou como romancista ou como pessoa, eu tiro-lhes logo a ficha. E passam a ser pessoas que realmente não me interessam. É uma pressão brutal.

É desgastante?

E não é exigida a mais nenhum escritor. Em relação a nenhum escritor que não seja uma figura pública se vai ver o currículo, donde é que veio, quais são os pergaminhos para estar na literatura, se é médico, se foi técnico oficial de contas. Acho profundamente injusto, mas aprendi a viver com isso. Se depois disto tudo, apesar disto tudo, eu vejo uma crítica que se ocupa do livro e analisa o que lá está escrito, isso para mim é uma vitória que provavelmente muitos dos outros escritores nunca perceberão.

Tem-lhe sido difícil desembaraçar-se da etiqueta que alguns lhe pretendem colar do escritor que aproveita a boleia da visibilidade ou do estatuto mediático?

Não. Eu publiquei o primeiro livro [“Daqui a Nada”] em 1992, nasci literariamente há quase 30 anos. Depois, quem diz isso esquece-se de que precisamente no meio onde eu me movo, o chamado meio literário, a minha figura pode ser a antítese da vantagem, pode ser um enorme handicap. E foi durante muito tempo; e continua a ser, aqui e ali. Não há nenhuma vantagem, porque os livros que eu escrevo não têm a ver, em nenhum momento, com o universo da minha dimensão pública, não há um livro sobre a realidade, sobre os bastidores da Sic, é outra coisa. Eu diria o contrário: não beneficio da minha figura pública, acho que consegui firmar e provar no mundo literário apesar da minha dimensão pública.

Falemos um pouco dessa dimensão pública, daquela voz que ora nos dá fama ora nos difama e deste tempo pandémico. Num dia era o pivô respeitadíssimo, a dizer frases sensatas que se tornavam virais e desencadeavam ondas de sonoros aplausos, no outro era abundantemente insultado, acusado de vaidade, egocentrismo, superioridade moral, em suma, um desprezível produtor de ruído. Como é que se lida com esta girândola de apreciações?

Disso tirei várias conclusões. Tenho uma dimensão que nem eu sonhava ter, que me atirou para um estatuto de personna. Eu já não era um pivô de informação, era um dos players do país, e confesso que não estava à espera disso. Desde o início que percebi que estávamos a entrar numa zona nova, quando vi as primeiras imagens do aeroporto de Milão fechado, e que aqui tinham passado despercebidas. Percebi que vinham aí tempos com os quais todos íamos ter de aprender a viver. Em relação à proporção que a coisa tomou, é até muito literária: nós elevarmos alguém a ídolo e depois desejarmos que ele caia.

Sabe-nos bem ver cair e de quanto mais alto melhor?

Essa narrativa dramática da queda do ídolo é uma coisa que nos vem desde a Grécia e desde Roma. Esta mimética do derrube das estátuas, a turba, a mole humana gosta disto, vive disto. Há um filme que pus os meus filhos a ver desde muito cedo e que foi para eles uma primeira lição – o Jesus Christ Superstar. A multidão que adorou Jesus no Hossana é a mesma que o rodeia quando ele pela primeira vez vai perante Pilatos. No limite, o ser humano anónimo, que tem a perspectiva de que não é ninguém e que sofre com isso, gosta imenso de estar a comer pipocas e a observar. Não imaginei que me proporcionassem essa dimensão.

Aristóteles terá dito só meia verdade. Não disse que, além da purga, as tragédias também podem servir para entreter…

A partir de certa altura, o tipo de críticas era porque eu no final do Jornal da Noite, terminadas as notícias, divulgava poesia. Foi este o meu pecado. Eu acho isto tão curioso. É que os focus group que fazem todas as estações de televisão concluem que as pessoas, que gostam sempre de projectar uma imagem de si, querem mais cultura. Não é verdade. Porque quando isso acontece … Depois, houve coisas que foram circunstanciais que eu achei que eram relevantes para aquele momento, em que baixei um pouco a frieza normal do meu trabalho. Nessa conjuntura, há a morte da cientista e imunologista Maria de Sousa, que morre com covid-19 e a saber que ia morrer. Revelei uma dimensão que pouca gente conhecia, que ela escrevia poesia. E portanto, no limite, o meu pecado foi a) divulgar poesia no final b) no resto do jornal fazer eco daquelas que eram as recomendações da OMS. Fui apanhado pelo meu romance “Jogos de Raiva” (2018). Hoje, olho para isso com muita serenidade. Acho que muita gente vai olhar para as suas reacções como nós um pouco olhamos hoje as fotos de liceu, os penteados que tínhamos nos anos 80.

Acabamos sempre por ser vulneráveis face as que dizem sobre nós?

Quem já passou o que eu passei, tem neste momento uma grande endurance. Todos queremos que gostem de nós, queremos validação, e entendemos mal quando não nos gramam. Eu como tenho esse problema em grandes doses, há uma altura em que ou atiro-me dum penhasco ou continuo a viver. A minha opção foi continuar a viver e estou muito mais sereno, mais sábio, e também mais cínico. Sei que nada daquilo, no limite, é verdade.

O país e o mundo mudaram nos últimos tempos, pelo menos na forma, e o mercado editorial acompanhou. Pela primeira vez um romance chega ao leitor em formato digital (versão e-book e audio-livro) antes mesmo da versão impressa. Imagina um mundo sem livros em papel?

Não, não quero imaginar e espero que não seja no meu tempo de vida. Estava decidido que o livro iria ser lançado em abril. Foi em novembro ou dezembro, numa altura em que eu comecei a ler alguma poesia nas minhas páginas sociais, que eu me lembrei de propor à Leya o audio-livro. E se tivéssemos uma novidade? E se fizéssemos esta experiência?

Houve quem tivesse visto neste audio-livro algum aproveitamento…

Tudo isso foi uma extraordinária coincidência. Ele sempre esteve previsto, foi gravado algures no início de fevereiro. Com o confinamento e o encerramento total do mercado livreiro, aquele tornou-se o único instrumento de o livro chegar aos leitores. São pessoas que não fazem a mínima ideia de como se escreve um romance ou de como se lê um romance. Pessoas que acham que eu, em 48 horas, ia colocar online um romance lido, não fazem a mínima ideia do que estão a falar. Normalmente não ligo, mas, quando começo a esgaravatar, depressa chego à conclusão de que se trata de um aspirante a escritor não editado. De todas as artes as pessoas acham que a literatura é a mais fácil: tenho um papel e uma caneta, sou um escritor. A música ainda dá algum trabalho, agora a literatura… É essa coisa tão humana, hoje tão exacerbada: ao lado da inveja, esqueçam todos os pecados mortais.

Sentiu a falta do lançamento, daquela liturgia, de reciprocar elogios em presença?

Este momento, que nos veio pelas piores razões e à bruta, deve-nos fazer reflectir no tradicional lançamento do livro. Não sei se devemos perpetuar este modelo: um encontro numa biblioteca ou livraria histórica, em que há uma vernissage, em que fala primeiro o editor, depois o apresentador, a seguir falo eu, depois assina-se o livro à prima; a plateia é composta pelos meus familiares e amigos e, eventualmente, 3 ou 4 jornalistas para tirar umas fotos. Eu não fiz apresentação do livro e não sinto nenhuma falta disso. Se me apetecer, numa sessão de facebook ou instagram posso falar do livro a pessoas de Bragança, de Faro ou Coimbra, que nunca viriam a uma vernissage em Lisboa. Acho que temos de repensar tudo isto. Que falta é que realmente nos faz? Para quê perpetuarmos o modelo?

Acha que esse modelo, que no limite pode transformar os autores em meros adereços de salão, vai falir por exaustão?

O resultado prático daquilo é, na verdade, próximo de zero. Em termos de vendas, é zero (embora na literatura não se possa falar de vendas, os literatos querem vender muito mas não gostam de falar de vendas). Em termos de verdadeira divulgação do livro, parece-me que é pouco, porque tudo aquilo é feito num circuito fechado para pessoas que nos são próximas e que já estavam conquistadas à partida. As próprias editoras e o seu funcionamento tornaram-se tão distantes dos seus próprios autores que, de uma forma ou de outra, acabam por criticar estes modelos quase como se não percebessem que também é sobre elas. Ou fazemos uma apresentação física que vai conter alguma novidade ou não vale a pena. É claro que houve décadas em que esse era o momento, os escritores não iriam ter outro grande momento de estar com o seu público. Hoje, as plataformas digitais, que não são boas nem más, como deixei escrito nos “Jogos de Raiva”, são o que nós fizermos delas, e parecem-me muito mais eficazes do que esse cerimonial.

É comum a ideia de que a escrita de um romance exige recolhimento, reclama uma espécie de saída do mundo. No seu caso, essa saída há-de ser difícil de praticar. Como é que concilia recolhimento e (sobre)exposição?

Com uma palavra que resolve logo aí várias questões: disciplina. Eu vivo na convicção de que é uma coisa que nasce connosco. Eu sou disciplinado desde que nasci. Sem disciplina, stresso. Desde cedo, desde que tive o sonho de escrever o primeiro romance, que é feito como uma proeza de ginástica diária, percebi que ela era fundamental. É por isso que há milhares de aspirantes a escritores e muito poucos escritores, porque a maior parte dos aspirantes não paga esse preço; primeiro, não imagina qual é o preço, e depois não o paga. O romance precisa de uma disciplina, de uma entrega em que somos só dele e vivemos só para ele, o que implica horas do dia que lhe têm de ser exclusivamente destinadas. Eu tenho a sorte de ter as manhãs livres e como sou, desde sempre, uma morning person, a partir do momento que começo a escrever, reservo as manhãs, normalmente entre as sete e a uma. E é esse o momento e o espaço do romance. Há manhãs desiguais, de muita e pouca produtividade. Mas eu tenho de estar disponível para a musa naquele sítio, àquela hora, sobretudo quando o romance começa a ganhar forma; se não o alimentarmos todos os dias, aquilo começa a deformar-se. Há uma enorme diferença entre o romancista e o poeta, ou o próprio contista. Eu nunca escrevi um conto, não sou dessa velocidade, mas tenho já uma plasticina de romancista que nem toda a gente tem. E há a questão do ship mental. À uma da tarde, saio do romance para a outra zona da minha vida, que circunstancialmente será às 8 da noite apresentar as notícias do dia, mas poderia ser fazer uma operação ao cérebro no Curry Cabral. Nos dias melhores, já tive a tentação de continuar mas depois digo … ficas aqui, deixa correr o tempo.

Encontra diferenças substanciais entre os seus primeiros romances e os mais recentes?

Já me coloquei essa questão e fiz o que havia a fazer: fui ler, folhear. “Mulher em Branco”, por exemplo, é um livro um pouco esforçado, a querer mostrar trabalho. Estava a ler e a pensar: a quem é que tu querias agradar? Quem querias tu impressionar?

Porque é que as suas personagens têm sempre dois nomes?

Porque me dá mais espessura. É uma coisa que me vem da infância, a forma como a minha avó, e só ela, me chamava: “Ó Rodrigo Manuel, meu querido, podias ir buscar à avó aquele cestinho da lã…” Como leitor, acontece-me uma coisa em sentido contrário: a irritação que eu tenho ao ler alguns livros em que as personagens são uma letra: o S., a M. Eu nunca consigo erguer a pessoa, parece que ela nunca chega a surgir.

Centremo-nos na “Margarida Espantada”. Mantém o ritmo cardíaco que é já marca da sua escrita mas parece-me ser um romance mais contido…

Tinha um feeling de que seria, em relação aos anteriores, um romance mais rápido, na velocidade e na contenção da crónica da morte anunciada. Penso que isso não lhe roubou espessura. Quero muito fazer um romance, como chamar-lhe…. um romance doce (não é delicodoce), um pouco naquela vertente do Big Fish, o filme. Uma coisa ternurenta. Acho que será o meu romance mais autobiográfico. Quero começar a cumprir ou a pagar algumas contas antes que elas venham. Nesta fase, eu precisava de um último romance duro. Os meus romances são normalmente duros. Eu farto-me de tentar explicar que não é uma apologia da dureza. É um escrever contra a dureza, o rude, o cruel, de como isso me afecta tanto que eu preciso de escrever sobre ele, de o plasmar.

Este é uma matança.

Um massacre, conduzido por um narrador frio, quase cinzento e mecânico, com uma espécie de empatia zero com as personagens. Eu sabia que o romance ia ser assim, e de alguma forma, por saber disso, queria que tudo aquilo acabasse de forma rápida. Algumas das pessoas que gostaram culpam-me por o livro ser pequeno, dizem-me que cada personagem tinha margem para ter mais vida. Eu aceito mas prefiro que me digam isso a saber que passaram umas páginas à frente.

É um livro que se lê com prazer amargo. Que prazer e que beleza há na dor?

Ela está presente em todos nós, amantes da literatura. Nenhum dos grandes romances que achamos belos é cómico, nenhum deles é feliz. Todos tratam de uma tragédia. A natureza 'natural' do romance é a tragédia, é aí que ele se move, desde toda a descrição de como a Anna Karenina prepara a sua partida ou a servidão humana do Somerset Maugham. Esse nojo do drama é uma coisa que nos fascina de alguma forma. Retiramos algum prazer do choro, dessa empatia do drama – que, não por acaso, se imortalizou como género dramático – por razões que eu já desisti de identificar. Adoro rir, tenho um enorme sentido de humor, sou uma pessoa que agradece todos os dias a vida que tem, tenho consciência disso, mas desde sempre há em mim esse ímpeto, há momentos em que preciso de chorar. Preciso dessa purga. Acho que a literatura é uma enorme purga em relação a isso. Todos os escritores que escreveram romances dramáticos e pesados – e não nos lembramos de nenhum grande clássico da literatura que não tenha uma carga dramática – precisaram disso como “aqui está o que eu não quero”, aquilo que não devemos perseguir.

E parece-lhe que o leitor comum percebe isso ou, ao contrário, busca nos livros aquele consolo que a literatura, digna desse nome, não lhe pode dar?

Continuo a receber mensagens de pessoas que até começam por dizer que gostaram imenso do livro, mas lá vão notando … “acho que devia ser um pouco mais positivo e falar mais de coisas mais felizes”. Apesar de tudo, falta-lhes 'aquele bocadinho assim' [risos]. Não estamos aqui para dar respostas. A literatura de cordel, a literatura delicodoce, os livros de auto-ajuda são feitos de respostas; a grande literatura é feita de perguntas.

E a comédia?

Neste momento, já identifico dois ou três comediantes, ou pessoas cuja raiz é a comédia, que têm em mim o efeito que tem a grande literatura: fazer-me parar, reflectir e pensar. A comédia não é toda igual. Há uma comédia que é feita para abstrair, ela própria se anuncia assim: “Vamos rir e tal, abstrair-nos aqui das chatices do dia a dia”. Não, vamos pensar no quotidiano e, ainda assim, rir. O sentido de humor é uma arma muito potente para respirarmos e conseguirmos sobreviver. Dito isso – e na sequência das pessoas que vão puxar, uma vez mais, a minha profissão de jornalista (eu podia ser mecânico ou médico) dizendo, em que é que a sua profissão ajuda a literatura? Não ajuda absolutamente nada, porque não se trata de retratar a realidade. Nem o romance existe para nos dar notícias. O grande romance nunca nós dá uma grande novidade; o grande romance entra é dentro de nós, num sítio que estamos fartos de saber, de conhecer, só que não sabíamos como verbalizá-lo, ou como traduzi-lo. Quando nos apaixonamos por um escritor, apaixonamo-nos tão somente por aquele tipo que saber dizer o que nós não conseguíamos dizer. Não tem a ver com a novidade, antes com a certeza de que habitamos um sentimento comum.

Este é um romance bastante habitado e há até personagens – a Ana Teresa Sereno – que vem do romance anterior. Este processo de migração de personagens é um modo de premiar os seus leitores mais constantes?

É uma forma de revisitar personagens que me deixam saudades quando tive de fechar o romance.

O seu novo projecto, Ruge, fará subir ao palco do Teatro Maria Matos, já em setembro, as páginas de pensamentos soltos que acabaram por não encontrar espaço nos seus livros. Gosta de se mover na órbita do risco e do desafio?

Totalmente [risos]. A idade e as experiências vão-nos trazendo força. Eu vou travar-me em nome de quê? E com medo de quem? De uns tipos que vão dizer não sei o quê? Eu quero ter aquela sensação e vou fazê-lo. Apesar de tudo, eu nunca perdi a noção: não tenho um momento patético ou ridículo na minha vida. E todo este material que eu vou levar a palco foi testado, desde logo com os meus cúmplices e comparsas que são um músico e uma cantora de profissão [Ruben Alves e Daniela Onis]. É muito capaz de ser uma oportunidade única para realmente me conhecer. Porque no Jornal da Noite não sou eu, é um boneco muito bem apessoado que representa uma empresa; nos próprios livros, sou eu mas não sou. No palco, não tenho outra hipótese senão ser eu. Depois, em Portugal não há nenhum espectáculo da palavra dita. O que temos são quase caricaturas. Um cafá concerto e alguém vem declamar Pessoa, pela milésima vez, e todos aplaudem aquele diseur com saudades de João Villaret. O que virá é a velha lógica da oferta e da procura. Se resultar num grande prazer para mim, melhor, se não, meto a viola no saco. Não quero deixar margem para arrependimentos.