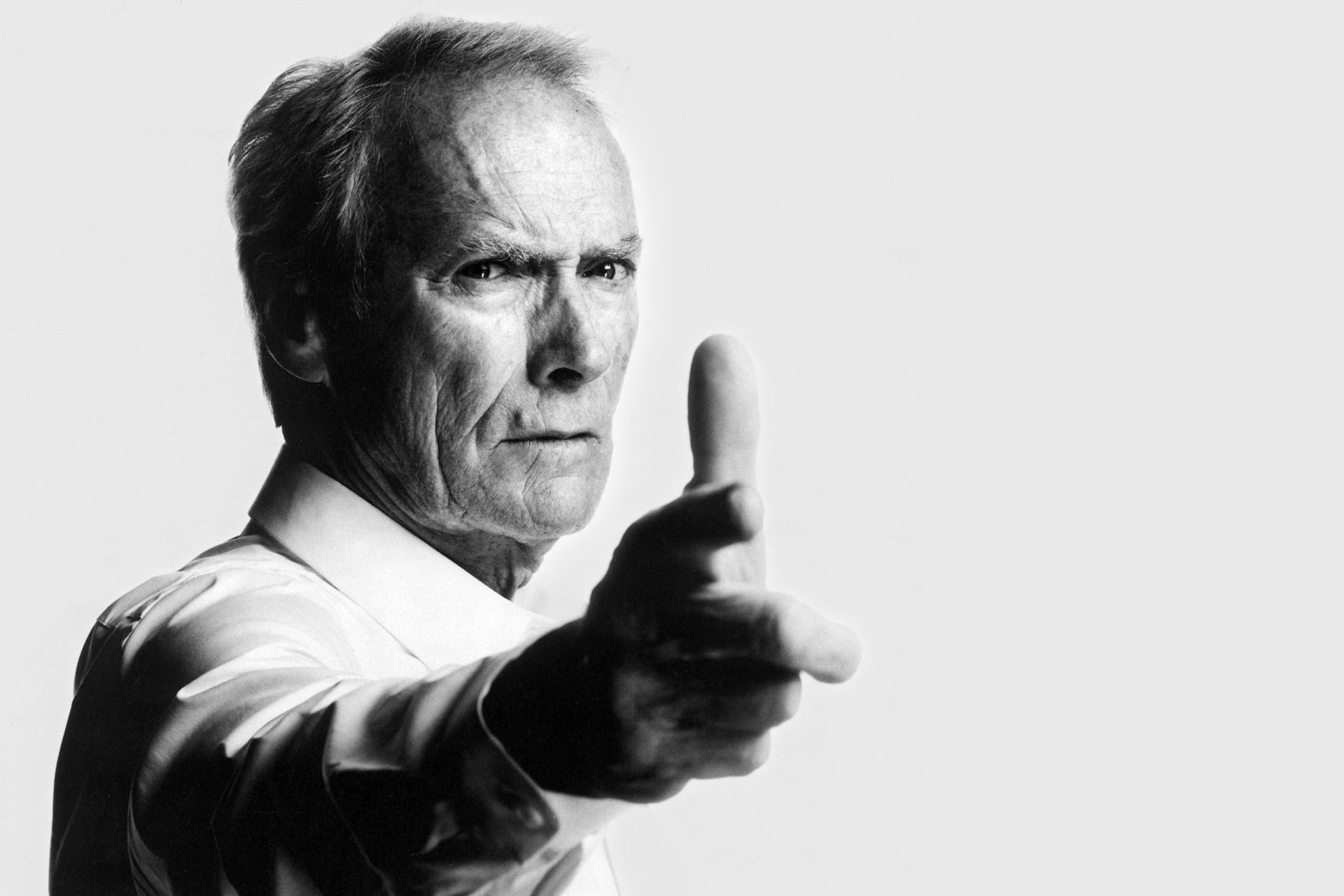

É preciso cair por vezes, e não se sabe bem de que altura. Cair para voltar a sentir o mundo, despenhar-se nele, no meio da realidade, que, de tanto lhe subtrairmos aqueles aspectos de que gostamos menos, acaba por se fartar, e toma o nosso amuo, virando-nos costas. Deixa-nos entregues aos nossos pobres delírios. Seja como for, a realidade acaba por vencer. Não aceita subornos, e a sua graça pode ser um tanto grosseira, mas está aí, e, ao contrário de nós, nada a abala. Em tempos, ser-se homem era ter um trato honesto com a realidade. Não se comover demasiado consigo mesmo, e, desde logo, não supor que se é o centro do universo. Enquanto mito, também a masculinidade parece estar a perder sangue, e até os seus ossos parecem ameaçados de rapidamente se verem convertidos em pó debaixo da esfogueada luminosidade dos nossos dias. Depois de ter filmado “Gran Torino”, em 2008, quando estava a promover o filme em Paris, Clint Eastwood deu uma entrevista ao Le Figaro em que recordava aquilo que aprendeu com Sergio Leone, que o dirigiu numa série de spaghetti Westerns, incluindo “O Bom, o Mau e o Vilão”: “Aquilo que hoje chamamos o estilo rude – o Sergio ensinou-me que isso passa por fazer o menos possível. Quanto menos eu fizesse, mais impressionante seria. Nos filmes dele, toda a gente andava por ali numa correria, a perseguirem-se a cavalo, a dispararem uns sobre os outros. E o que ele me pedia era que ficasse quieto, que não pestanejasse no meio da batalha.”

Se a longevidade da carreira deste actor e realizador, que fez há dias 90 anos, e que garante que não tem planos de se reformar, o torna um incomparável ícone do cinema, num longo perfil que David Denby lhe fez, há dez anos, para a The New Yorker compara-o a John Wayne, referindo-se à célebre cena de “Dirty Harry” como o parto definitivo do seu astro, a cena em que Harry Calahan diz: “You’ve got to ask yourself one question. ‘Do I feel lucky?’ Well, do ya, punk?” Denby diz-nos que esse momento – “um pedaço insolente de crueldade pop” – projectou Eastwood, que, com 41 anos, já não ia para novo, para o pináculo. “Um actor pode passar anos a trabalhar sem conseguir transformar-se numa estrela, como aconteceu com John Wayne e Humphrey Bogart na década de 1930. Até que, subitamente, o seu aspecto, temperamento e um papel se alinham perfeitamente… e, então, o público vê o actor, vê aquilo que ele deseja. E ele torna-se não apenas uma estrela mas um mito.”

O mais impressionante é que, meio século depois, o mito de Clint não declinou nem esmoreceu, e passou com distinção no teste decisivo da nossa época que parece corroer tudo com a sua mistura de puritanismo e hipocrisia, sem nunca acusar o desgaste com as controvérsias que foram marcando a sua carreira, desde as acusações de violência excessiva nos spaghetti westerns, de fascismo em “Dirty Harry” e de belicismo em “American Sniper”, ou à representação simplista do racismo em “Gran Torino”. E, em grande medida, a explicação da sua extraordinária longevidade, além de não perder tempo a justificar-se nem nunca nos ter dado a impressão de que dele ouviríamos um pedido de desculpas, é o facto de não se deixar absorver pelo passado. “Um homem com uma personalidade menos forte”, nota Denby, “sendo alvo de tamanha adoração, podia sentir-se tentado a repetir-se, a regressar eternamente à velha fórmula”.

Num outro perfil feito por Lillian Ross para a mesma publicação, em 2003, Eastwood discutia essa questão: “Já houve muita gente que quis que eu fizesse o ‘Dirty Harry’outra vez. Harry ou Josey Wales não passavam de personagens, e vinham agarrados às situações dramáticas que fizeram deles o que são. Não eram como eu, e quanto menos se pareciam comigo mais gozo eu tirava de representá-los. Contudo, há um certo ponto na tua vida em que esse tipo de coisas se tornam cada vez menos desafiantes. E é aí que tens de começar a crescer dentro de ti próprio, ou arriscas-te a começar a andar para trás. Não percebo um tipo como o Sylvester Stallone. Ouvi dizer que vai voltar a fazer o ‘Rocky’. A mim isso parece-me o mesmo que trabalhar por um ordenado. Eu gosto de seguir por diante, ver o que a vida ainda me reserva.”

Se a maioria de nós nem pode esperar chegar aos 90, o que é estarrecedor é a forma como Clint (como é conhecido por todos, quer o conheçam ou apenas se sintam envolvidos pelo seu eternamente ileso encanto) continua a dar cartas, a cativar as audiências e a manter a crítica em sentido, com a lucidez e a potestade de um semi-deus, encontrando sempre motivação para contar histórias, nesse estreitíssimo laço com a realidade, fazendo dele, como notou a crítica de cinema Valeska G. Silva, mais do que um artista, um homem do mundo, ou seja, e citando Baudelaire, aquele “que compreende o mundo e as razões misteriosas e legítimas dos seus costumes, e que quer descobrir, entender e apreciar tudo o que acontece na superfície deste planeta”.

“Gran Torino” era suposto ter sido uma espécie de canto de cisne do actor, mas, quatro anos depois, Clint voltou a aparecer em frente das câmaras, em “Trouble With the Curve”, e há dois anos regressou, com outra interpretação memorável em “The Mule”. Seja como for, enquanto actor, a última década viu-o levantar o pé do acelerador, ao passo que, enquanto realizador, fez oito filmes, um dos quais, “American Sniper”, foi o filme que teve melhores resultados de bilheteira, em 2015, se descontarmos os franchises da treta e os filmes de animação da Disney.

A substância do seu mito ainda ganha mais por comparação com outros realizadores de nomeada. À medida que ia ganhando confiança, ambição e somando êxitos, sem nunca abdicar de uma vertigem criativa, desde a sua estreia como realizador, em 1971, com “Play Misty for Me”, filmou ao todo 38 filmes. Steven Spielberg, que se estreou com “The Sugerland Express” apenas três anos depois, em 1974, conta com 32 créditos a dirigir as operações, incluindo o já anunciado “West Side Story”. E entre os grandes realizadores norte-americanos hoje vivos, o único que supera Clint em termos de produtividade é Woody Allen, que, com 84 anos, realizou e escreveu 50 fitas em 51 anos. Mas isto, no fim, são números, e pouco mais fazem do que indiciar uma certa irrequietude, quando um verdadeiro criador do que sofre é dessa “sede negra dos que bebem a longos tragos”, dos que nos dão a sensação de que são capazes de secar os mais profundos cursos de água, deixando no seu leito apenas pedras e espinhas como signos de um sôfrego desastre.

Ora, o mito de Clint Eastwood vive desse sangue capaz de variar das temperaturas mais altas às mais frias, com o intuito de devastar ou redimir o mundo. E, entre nós, uma das mais ousadas e fiéis homenagens que lhe foram dedicadas, dessas que mais fundo bebem e que, assim, cravam o seu vulto em qualquer horizonte que estremeça, surge num livro publicado no final de 2014 pela &etc: “Para Acabar de Vez com a Retórica”, da poeta Sandra Andrade. E vale a pena reproduzir esse texto cujo título é o nome dele.

“Clint Eastwood

desenganem-se as mulheres que não perceberem isto. que não imaginem os seus homens ao fim do dia cansados do quotidiano. revólveres sobre a mesa. bandidos nas grades. com 1 copo de rum. a assobiar o caminho do dia seguinte.

já se sabe que é necessário deixá-los ir. lonely cowboys. deserto adentro. que hão-de explodir casas de madeira e salvar outras mulheres.

1 homem cansado é como o mar calmo.

não vale a pena mergulhar na corrente. deitam-se as mulheres em dias de tempestade ao mar pra nada. no dia seguinte, mortas pela areia. nada a fazer.

ainda que seja preciso salvá-los. é preciso acreditar neles e dar-lhes uns bons 3 dias de avanço.

e se então não houver nada a fazer atira-se a matar de forma a que percebam que já ganharam. passa-se-lhes a mão pelo cabelo e depois galopa-se até ao sítio onde se havia combinado.

para que façam essa viagem sozinhos e heróis.

esse tempo que precisam para se recompor do naufrágio.”