Fora da zona iluminada, há uma literatura menor investida de uma natural inclinação premonitória. Ficções que nos remetem para o frio dos princípios, que parecem estar de bem com a hipótese da catástrofe, interpelando-nos desde esses lugares onde a esperança desapareceu mais cedo do que se esperava. Na obra de Audur Ava Ólafsdóttir (n. 1958, Reiquiavique), a questão que se reformula obsessivamente é: como sobreviver? A romancista e dramaturga islandesa viu o seu quinto romance distinguido pelo prémio do Conselho Nórdico de literatura, também conhecido como o ‘pequeno Nobel’. Hotel Silêncio, Ör (Cicatriz), no original, está a ser traduzido para 22 idiomas, sendo a sua terceira obra a chegar às livrarias portuguesas. O livro tem os contornos de uma pesarosa fábula. A partir da derrota moral de um homem que, perto dos 50, tem a vida feita em cacos, a autora faz uma defesa desses pequenos atos que constituem uma forma discreta de heroísmo. Ao ver-se abandonado pela mulher, que ainda lhe diz que Gudrun Nenúfar, a filha dos dois, afinal, não tem o seu sangue, Jónas Ebeneser decide acabar com a própria vida. Mas cuidando para que Gudrun não sofra mais do que o necessário, decide matar-se noutro país. Ao viajar para esse país não identificado e que tenta erguer-se das ruínas no rescaldo de uma guerra civil, este homem vê os seus atributos no manejo de uma caixa de ferramentas valorizados. Este romance tem algo de uma ode a uma antiga e hoje tão ferida noção de virilidade.

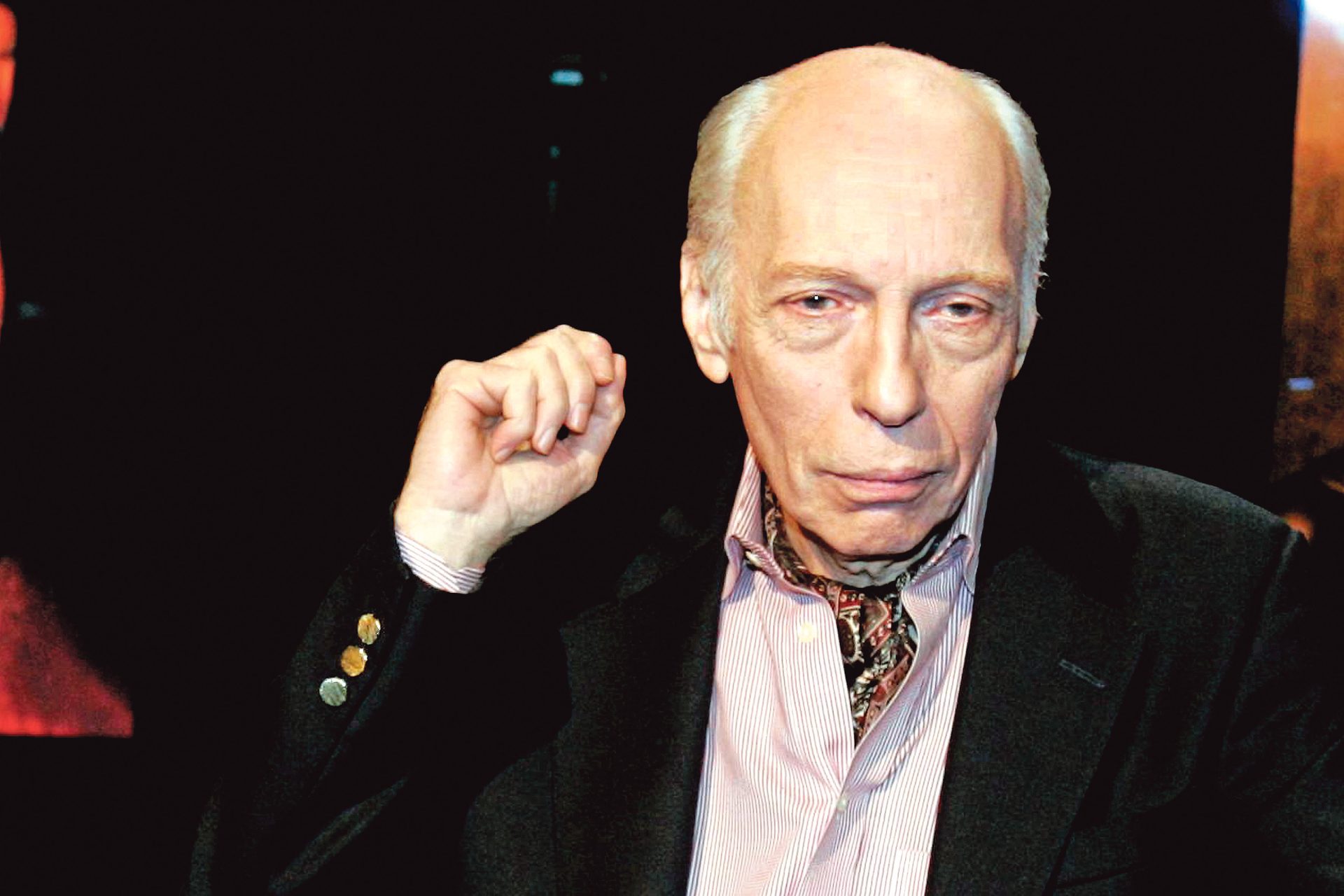

Noutra entrevista disse que, sendo natural de um país tão pequeno, escrevendo numa língua que tão poucas pessoas no mundo falam, isso lhe dava um ângulo diferente sobre o qual observar o mundo. Num período em que o mundo parece aderir a narrativas tão polarizadoras, como lhe parece que estes lugares e comunidades remotas podem afetar essas grandes ficções globais?

Sim, poderia dizer que essa é a minha especialidade. Escrever uma língua minoritária, que tão poucas pessoas no mundo entendem. O universo para quem escrevo, os que falam islandês, resume-se a 330 mil pessoas. Comparando com o português, o universo global de falantes da vossa língua é 280 milhões. Mas depois o que é decisivo é saber se tens alguma coisa a dizer. Sabes contar histórias que abalam de algum modo a compreensão que os outros têm do mundo? Os meus romances andam sempre de volta de questões existenciais. Os paradoxos que nos tornam humanos, é o que me interessa. E falando deste Hotel Silêncio, pode dizer-se que é um romance que faz uma série de perguntas sobre o que é a masculinidade, e, num âmbito mais alargado, sobre o sofrimento e a dor.

Como se transfere essa pretensão para o terreno ficcional?

O protagonista que inventei preenche um arquétipo da ideia de masculinidade no meu país, um homem que se sabe virar com as ferramentas, consertar as coisas, alguém como os homens de que vivi cercada, como o meu pai ou o meu irmão: homens bastante reservados, que passam a maior parte do tempo silenciosos, e deixam a conversa para as mulheres. Criei este personagem e o que quis foi enviá-lo mundo afora para tentar consertar as coisas, pequenas coisas. E a pergunta que estou a colocar com isto é se é possível consertar um mundo que está feito em cacos.

O que lhe surge primeiro quando cria um personagem?

O nome dele é Jónas, que significa “pomba da paz”, e o apelido é Ebeneser, que significa “aquele que se faz útil”, que vem dar uma ajuda. A pergunta é aquela que hoje muitos de nós nos fazemos: será que podemos fazer alguma coisa, fazer a diferença? Quão importante é hoje agir de forma correta, praticar o bem? Assim, a moral subjacente poderia ser esta: se sabemos o que está a acontecer, e se não fazemos nada em relação a isso, a culpa também é nossa. Penso que uma das coisas que desencadeou a escrita deste romance foi a sensação de que os jovens à minha volta estavam a ficar bastante pessimistas, jovens como as minhas filhas, ou seja, inteligentes e informados, que se preocupam com as questões ambientais e esta prevalência dos discursos extremados. Por isso, estava mesmo empenhada em escrever um livro que fizesse a viagem das trevas para a luz.

E o que esperava descobrir com essa exploração?

Queria perceber os desígnios da esperança, aquilo que nos arranca ao estupor. Como se pode falar sobre esses tumultos interiores que nos silenciam: a dor, o sofrimento, lidar com as cicatrizes – o título deste livro no original é Ör, que significa cicatriz… E se toda a gente carrega as suas, sejam psicológicas ou físicas, aqui o protagonista, estando à beira dos 49, tem sete espalhadas pelo corpo, número que me pareceu uma boa média. De resto, todos nascemos com uma cicatriz – o umbigo -, que marca o corte na ligação à nossa mãe. E é curioso que dessa ferida nasça depois essa metáfora para os excessos do ego, as atitudes umbiguistas. O livro é também um esforço para confrontar esse auto centramento e o individualismo que se exacerbaram nos países ocidentais. Trata-se por isso de olhar as tuas cicatrizes à luz das cicatrizes dos outros. Por esta razão, considero que este livro é o oposto de um livro de autoajuda.

Voltando à questão inicial, o que pode ter a dizer um escritor que vem de uma comunidade tão pequena…

Julgo que ser escritor está ligado à tarefa de organizar o caos, extrair um sentido. Um romance não pretende encerrar uma verdade absoluta, mas parcial. É como o desenho de uma criança, em que a árvore está ali em representação do bosque. Uma alma em conflito representa todos aqueles que estão empenhados neste embate com a vida e o sofrimento que nos causa. Quando escrevemos, é como se estivéssemos a tentar produzir um concentrado, esse extrato que se adiciona quando fazemos uma sopa, tipo caldo Knorr. O meu objetivo é encontrar esse tom digno que representa o silêncio dos que ou emudeceram ou ainda não falaram.

O silêncio torna-se uma espécie de limite neste livro…

Sim. Parece-me que o silêncio faz sempre parte de um processo de cura, de reabilitação. Assim, os personagens dos meus romances são bastante silenciosos, são o tipo de pessoas que estão naquele momento em que um problema as coloca em causa, obrigando-as a encontrar uma saída. Estão a tentar dar o melhor de si, e, por alguma razão, não vejo essas pessoas como as mais faladoras. Julgo que tenho a tendência para colocar em confronto a linguagem com a fisicalidade. Nos meus livros, a luta é a busca das palavras que te permitam falar verdade, tornar as personagens uma forma de expressão verdadeira.

E o aspeto metafórico…?

Este é um romance bastante físico, que está sempre a colocar em evidência os gestos, o ato de tocar, a pele, as cicatrizes… Não sei se isto se liga ao facto de escrever a partir de uma língua e, em certo sentido, de uma consciência marginal, mas sinto que a forma como adotas os recursos de uma língua é um esforço para contrastar os diferentes sentidos.

Enquadra isso numa ética?

A linguagem é uma ferramenta preciosíssima. Infelizmente, hoje é destratada da forma mais grosseira nos grandes meios de comunicação. Conseguir chamar a atenção no nosso mundo tem cada vez mais a ver com ser capaz de gritar mais alto. É evidente, por outro lado, que aqueles que mais gritam não têm necessariamente alguma coisa a acrescentar. Não estou a crer mencionar ninguém em particular, mas acho que a linguagem, como é usada, já não tem muito que ver com comunicação, mas sim com o desejo de alcançar o poder e de justificar esse poder. As pessoas no poder sabem atrofiar a linguagem para os seus propósitos.

Estas personagens funcionam assim como antídoto…?

Ao criar estas personagens silenciosas estou à procura de uma ficção em nome de uma ideia de resistência aos discursos totalitários. Não gosto dos livros que não fazem outra coisa senão justificarem-se a si mesmos, agrilhoar a consciência do leitor, prendê-lo no interior de construções retóricas. Prefiro contar as ações, e não pôr a ênfase nas palavras dos personagens.

É a filha de Jónas que o mantém a par da crise ambiental. A ideia que tenho de um país como a Islândia é que se trata de uma varanda com vista de frente para este desastre. De que maneira é que esta crise existencial informa a sua perspetiva do mundo e gera em si uma sensação de urgência?

É difícil escrever hoje sem uma sufocante consciência de que estamos perante problemas de uma gravidade extrema. Na Islândia, somos uma população pequena, espalhada por um território vasto. Um território belo e inóspito, que nos habituou à sua natureza algo caprichosa. Nunca sabemos que tempo vai fazer, podemos sempre ser surpreendidos por mudanças drásticas que nos apanham desprevenidos. E isto já assim era antes de começarmos a enfrentar as consequências do aquecimento global.

Quais são os sinais que o tornam aparente?

Somos o país que mais vulcões tem no mundo. Há mais de 200 vulcões ativos, e neste momento estamos a assistir ao recuo dos glaciares a uma velocidade que provoca tonturas. Chega a ser enlouquecedor a transformação a que temos assistido nas últimas décadas. E o perigo, num país com tanta atividade vulcânica, é que, à medida que os glaciares derretem, há zonas que se tornam bem mais ativas e perigosas. É difícil aquietar a sensação de que estamos perante uma verdadeira emergência global. A maioria de nós já se deu conta de que, face a este drama, não haverá fronteiras nem refúgios que nos salvem de o sentir na pele. O problema ainda é a classe política que prefere jogar ao jogo da batata quente, e esperar que seja outro a resolver o problema.

Na conversa com o vizinho, Jónas diz que uma das coisas de que a mulher se queixava antes de o abandonar era de que ele muitas vezes não fazia mais do que repetir o que ela acabara de dizer dando-lhe uma outra entoação. Parece ser uma forma de ir buscar um protagonista que estava reduzido à condição de espelho, no início, limitando-se a absorver o mundo à sua volta.

Sim, é uma história sobre a transformação que ocorre num homem a partir do momento em que entram em diálogo aquele que ele foi na juventude, antes de se casar, e aquele que ele é depois de ser abandonado pela mulher. Obviamente, ele perdeu-se de si mesmo nalgum ponto. Isto tende a acontecer-nos, e representa muitas vezes aquilo a que chamamos a crise de meia-idade. A questão é saber qual desses fios soltos devemos pegar para prosseguirmos. É o método que eu descobri para trazer para a esfera íntima as questões avassaladoras com que somos confrontados hoje. Podemos sempre elevar as coisas a outra escala, mas não me parece que o sofrimento deste homem seja menos importante, ou ressoe menos, do que o de outra pessoa a lidar com alguma catástrofe que afectou milhares. O sofrimento é sempre incomparável. Ao não identificar o país devastado pela guerra civil para o qual ele viaja, o propósito foi mesmo sugerir que esse não-lugar pode ser qualquer lugar, ou pode estar bem perto de nós.

Também explora a condição das mulheres.

Normalmente, depois de uma guerra, recai sobre elas a tarefa de curar e reconstruir a sociedade. No rescaldo de uma guerra toda a gente se sente sujo de alguma maneira. A justiça pode tornar-se um pesadelo se procurarmos julgar as pessoas que passaram pela guerra como se faz em tempos de paz. Os valores morais dobram bastante com o calor da guerra. Muitas vezes, a sensação que têm os sobreviventes de uma guerra é que todos eles são os verdadeiros perdedores.

Mas para o protagonista essa devastação mostra-se uma oportunidade.

Jónas vê aqui a possibilidade de ajudar os donos do Hotel no seu esforço para ajudar a pôr de pé aquele país. Quando o vemos a reparar máquinas de lavar percebemos que esses pequenos consertos são o método pelo qual uma sociedade se reergue. Não é preciso actos heróicos depois do fim da guerra, basta que as pessoas se unam no esforço para trazer de volta aquilo que se perdeu.

E quanto ao romance, porque lhe parece que possa ser um género relevante hoje?

Não me parece que um romance possa ser uma obra inocente. Julgo que, se o escritor for consciente daquilo que faz, tudo o que é posto num livro tem uma expectativa sobre o que o leitor irá descobrir. Por isso, todos os romances são grandes metáforas. E se eu queria falar sobre as mulheres, percebi que tinha de ter um protagonista masculino. Da mesma maneira que se queres falar da vida, irás confrontá-la com a morte. É assim que funciona a ficção, estabelecendo oposições, criando-as se preciso. Nos meus livros, a questão que estou sempre a pôr é: como se pode sobreviver a isto?

Parece que tenta reforçar o lado simbólico, a força de caçar o mundo por meio de metáforas, e isto num momento em que a tendência no espaço público parece puxar para o lado literal, retirando margem à ambiguidade. Quando fala sobre questões como a igualdade de género, a masculinidade, etc., sente que esses temas se tornaram bastante espinhosos?

Quando escrevo, não me interessa de todo estar a pregar ao leitor, apenas quero contar uma história. Em grande medida os aspetos centrais do que se passa nas histórias que conto desenrola-se nas entrelinhas. É aí que espero que o leitor possa entrar, encontrar um sentido. O principal do trabalho de criação para mim está em dotar essa zona intersticial de elementos que intriguem o leitor. É claro que nunca estou em condições de prever ou controlar aquilo que o leitor vai depreender. Em relação às questões de género, é algo que está presente em todos os romances que escrevi. Penso que o papel do escritor é precisamente o de causar a barafunda nos clichés, nos valores tradicionais. O meu anterior romance, Rosa Candida, era sobre a sensibilidade masculina, a paternidade, e sobre o desejo das mulheres de se libertarem daquilo que delas se espera.

E neste?

Ainda estou a explorar noções de masculinidade, virilidade, etc. Pouco depois de ter começado a escrevê-lo, vi um documentário sobre soldados norte-americanos regressados da guerra no Afeganistão e que estavam a sentir muita dificuldade em reintegrar-se. Sentiam-se atirados para uma espécie de limbo, a receber tratamento numa clínica especializada em casos de pessoas que vivem constantemente com a dor. Havia um tipo que confessou que, desde os tempos de miúdo, que sempre quis matar alguém, e que a única maneira legal que tinha de o fazer era alistar-se no exército. Isto provocou-me uma sensação de choque, pois nunca tinha imaginado que o desejo de matar pudesse ser uma necessidade existencial para algumas pessoas. Daí é que me veio a ideia de um protagonista que, entre uma coisa e a outra, preferisse morrer a matar.

Porque escolheu um país desolado pela guerra?

Interessava-me pensar nesse momento de suspensão após uma guerra, quando o passado deixa de estar na balança, e não se podem apurar responsabilidades, e a justiça tem de aquiescer face à necessidade de permitir que as feridas cicatrizem. No fundo, torna-se imperativo esquecer, começar do zero. Do sniper que alvejou este e aquele, pouco mais se saberá além de que fez parte do coro. Mas ninguém quer saber se foi barítono ou tenor. Esses aspetos tornam-se irrelevantes. A sua vida resume-se às vidas que ceifou… Por isso, se não se pode perdoar, só resta tentar esquecer. O mesmo se pode dizer sobre a subjugação das mulheres. Não me interessa nos meus livros criar um equilíbrio perfeito, mas aprender a lidar com a falha. O leitor dos meus livros tem de se habituar ao desconforto de fazer os seus próprios juízos, sem esperar que o destino das personagens satisfaça as suas inclinações.

Este seu livro parece contrapor-se aos romances que descendem daquele realismo flaubertiano, essas obras monumentais que se aplicam em capturar os detalhes mais ínfimos, criar um simulacro da realidade… Há uma tradição anterior, a das histórias que servem um substrato, muitas vezes de ordem moral, e, ao invés de reproduzir o mundo quase à escala 1:1 se contentam com uma perspetiva que pede mais da imaginação do leitor.

Julgo que escritores como o Flaubert, Tolstói ou Dostóievski, também estão a apurar extratos da realidade. Simplesmente, fazem-no em trabalhos de maior fôlego. Eu não vou além das 300 páginas, isso chega-me. O meu método é limpar, riscar, cortar tudo aquilo de que possa abrir mão. Pelo menos neste livro. É claro que a cada livro tento fazer coisas diferentes. Normalmente, a forma como lido com o tempo varia bastante de um livro para o outro. Neste, o que me perguntava é quanto é que poderia cortar sem que a história desabasse. Sabemos que a mesma parte do cérebro que lida com as memórias é aquela que usamos no nosso processo de imaginação. No fundo, lembrar e imaginar são duas funções para a mesma ferramenta. Quando escreves um desses romances monumentais, os factos ficam despegados se não te servires da imaginação para cosê-los, dar-lhes uma coerência. Trabalho as histórias por camadas, e não me preocupa que o leitor se fique apenas por uma delas. O mais difícil parece-me ser atingir significados profundos através de um acesso simples.

E o que a levou a preferir esse método?

Durante muitos anos fui professora na Universidade. Criei a disciplina de História da Arte no meu país. Apercebi-me de que dar aulas a adultos não era assim tão complicado. É uma constante troca de ideias. Mas ensinar miúdos, aí precisas mesmo de saber o que estás a fazer. Com os mais novos, face à inexperiência deles, à confiança que depositam em ti, tens de encontrar uma forma simples de ensinar o que tens para ensinar sem criar vícios na maneira como olham para as coisas e as julgam. Portanto, seja o Flaubert ou esta pobre escritora que eu sou, é tudo uma questão de método. Acho que o que me distingue no contexto da literatura islandesa é o meu estilo pessoal ser facilmente reconhecível. Escrevo os livros pesando cada frase.

Agora que está dedicada apenas à escrita, tendo este livro sido traduzido em tantos países, gostava de saber se, ao confrontar-se com as traduções, sente que é como ver a sua pele refeita, como um tecido cicatrizado… Sente a tradução como um reflexo e ao mesmo tempo um eco transfigurado?

Uma das coisas boas de se ser um autor traduzido é ter a oportunidade de conhecer os tradutores. Tenho uma enorme admiração pelo trabalho destas pessoas que me dão uma voz noutra língua. E dizem-me que é difícil traduzir a minha prosa por causa do tom poético, por eu usar várias palavras que apenas encontram uma correspondência na língua de chegada. O islandês é como o latim das línguas nórdicas, é a língua mais velha das que hoje se falam na Europa. Muitas vezes temos a sensação de que as outras línguas nórdicas não passam de amostras que se perderam do veio principal.

Prefere que tentem ser fiéis ao sentido literal ou ao ritmo?

O mais difícil é manter a musicalidade da frase. Dos seis romances que escrevi, creio que cada um segue a sua própria música. O decisivo é encontrar um registo que seja fiel ao que se passa nas entrelinhas. É preciso que a voz do personagem reverbere na forma como o espaço em volta é descrito, e que se sinta o silêncio das coisas que prefere calar. Não é só a música mas o silêncio, o respeito por esse espaço. Por isso, tenho uma admiração enorme pelos tradutores, muitas vezes mal pagos… Dediquei-lhes o prémio que ganhei, o Nordic Council Literary Prize.

A obra de um autor de um país periférico arrisca ficar perdida se não houver um tradutor empenhado…

É o que acontece quando se escreve numa língua que quase ninguém conhece, ficamos dependentes dos tradutores para fazer a viagem até outras paragens. E isto é realmente problemático, porque havendo tão poucas pessoas que dominam a língua, normalmente consegues a tradução para o inglês ou o francês, e as outras são feitas a partir dessas, ou acabas numa lista de espera. Recebo emails de tradutores da Europa de Leste que me dizem que um editor comprou os direitos do meu livro, e que adorariam traduzi-lo, mas estão ocupados com uma trilogia de algum outro autor islandês. Normalmente, os tradutores que vivem na Islândia, como o meu tradutor francês, o inglês e o italiano, são pessoas com histórias pessoais similares. Nenhum deles esperava tornar-se tradutor, mas casaram-se com um islandês, tiveram filhos, às vezes até já se divorciaram, mas tiveram de arranjar alguma coisa para se sustentarem e permanecer na ilha, por causa das crianças. Assim, começaram a traduzir. Trabalhei de perto com Brian FitzGibbon, o meu tradutor para inglês, li também a francesa e a tradução italiana, e ainda li a tradução para dinamarquês… O que senti é que se tratava sempre de descobrir um meio de traduzir a música. Depois há outras línguas que não consigo ler, mas do que vou sabendo dos leitores, parece que tenho tido sorte.