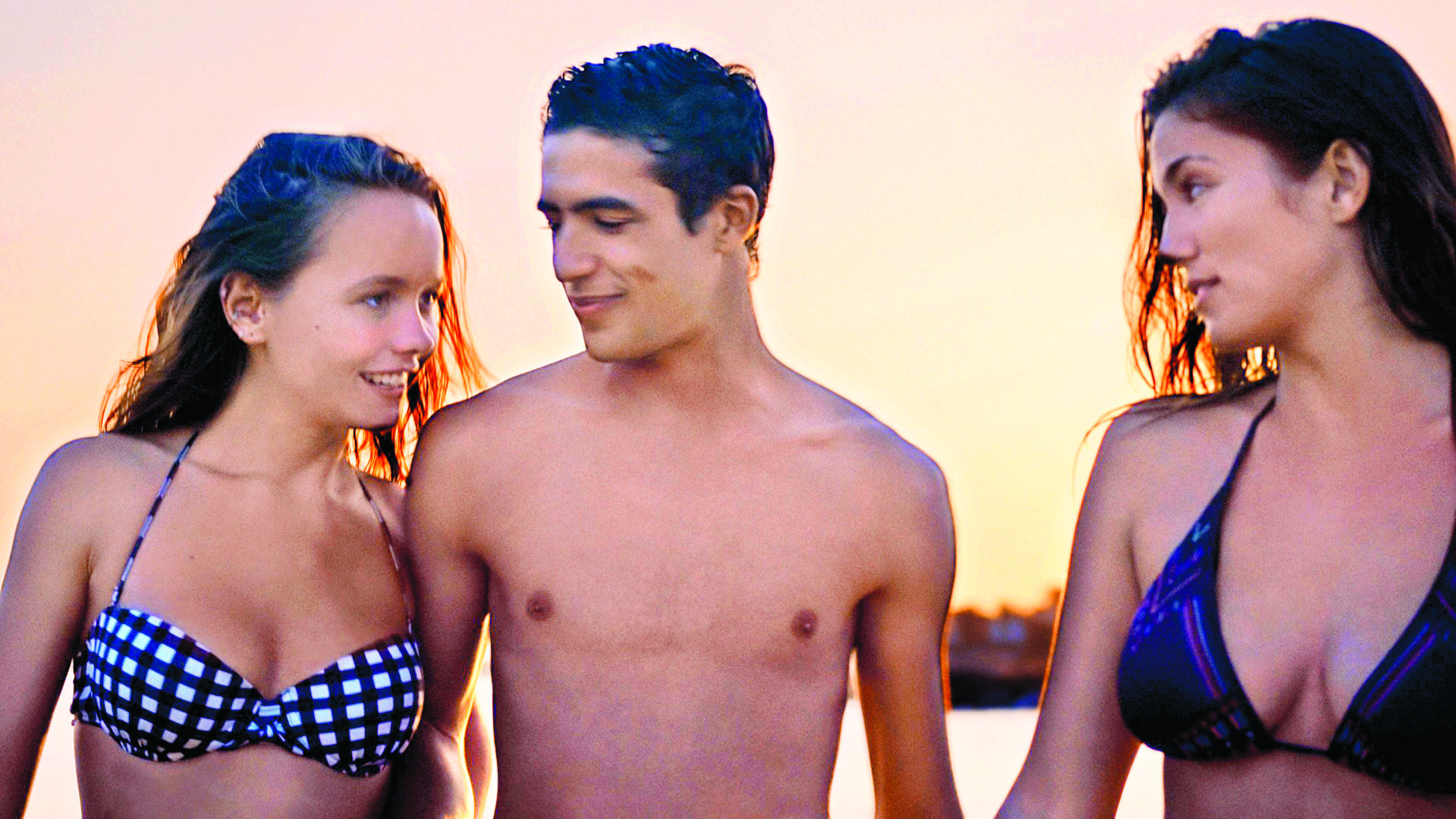

"Mektoub, Meu Amor: Canto Primeiro"

Como dizer amo-te em árabe

Tanto a Bíblia como o Corão servirão a Kechiche para falar da Luz, em maiúscula, da Luz triangulada com Deus e a humanidade. “Dieu est la Lumière du monde”, ou “Lumière sur Lumière, Dieu donne Sa Lumière à qui Il veut”, não importa de onde virá qual no aguardado início de “Mektoub, Meu Amor: Canto Uno”. Não havia saída fácil para Abdellatif Kechiche depois da história de amor universal contada a partir do cruzamento de duas raparigas (Adèle e Emma, com Adèle Exarchopoulos e Léa Seydoux) em “A Vida de Adèle”, mas cinco anos depois (quatro, contando que a estreia foi já em 2017 em Veneza) está aí o seu novo filme.

Por essa ocasião, o realizador não deu entrevistas nem participou na divulgação do filme para lá da obrigatória conferência de imprensa, em que fugiu à questão para a qual todos procuravam resposta: a venda em leilão da Palma de Ouro que vencera em 2013 em Cannes com o tão badalado quanto polémico “A Vida de Adèle” como forma de financiamento do projeto seguinte: este “Mektoub, Meu Amor: Canto Uno”, quando perdeu o apoio da distribuidora, a Pathé, por desacordo com a forma (demasiado longa) que o filme, que o realizador transformou em díptico de duas partes, foi ganhando, na versão em que o próprio esclareceu a decisão à “Hollywood Reporter”.

Percalços postos de lado, vamos ao filme, “livremente inspirado” no romance “La blessure, la vraie” em que François Bégaudeau regressa ao verão de 1986, numa viagem ao passado. Não será o de 86 este, saltará a versão de Kechiche para a década seguinte: o ano é o de 1994, no verão em que Amin (Shaïn Boumedine), um aspirante a fotógrafo e argumentista que deixou a pequena vila portuária onde cresceu, no sul de França, rumo aos sonhos que lhe prometia Paris, regressa a casa, também ao passado (o passado dentro do passado), durante os meses de verão. O mise en scène é recorrente, entre os exemplos mais recentes estará a tentativa menos bem conseguida de Luca Guagagnino em “Chama-me Pelo Teu Nome”.

No que toca a “Mektoub: My Love” é uma questão de olhar, mesmo naquele início, de novo com uma longa cena de sexo, em que já tudo se adivinha, sem que venha qualquer mal ao mundo por isso – até os jogos de luz e contraluz que fazem já uma das marcas do realizador franco-tunisino. Não é apenas de reencontros, de cenas à mesa (ou sobre as toalhas de praia) com a família, com os amigos, a discoteca, a praia, o campo, cordeiros, carneiros e ovelhas a darem à luz – de novo a luz a passar de recurso formal a objeto concreto – naquele breu em que Amin fotografa.

“Mektoub: My Love” será isso como será um retrato deste Sul da França, retrato da vida como ela será, pela prova de que para nenhuma pergunta, para nenhuma dúvida, pode haver resposta certa. Como dizer “amo-te” em árabe, por exemplo. A resposta está no filme, na boca destas personagens que se fizeram no mesmo caldo cultural que faz a identidade do realizador e que se encontra em vários dos seus filmes, que terá o exemplo mais reconhecível em “O Segredo de Um Cuscuz” (2007), também ele rodado numa localidade costeira do Sul.

Entre um e outro, separados por mais de dez anos, virá Hafsia Herzi como ponto em comum. Com menos protagonismo em “Mektoub” mas a dissipara dúvida: não há uma resposta só para como dizer “amo-te” em árabe. Com exceção para “A Vida de Adèle”, não poderá dizer-se que fique atrás dos outros filmes de Abdellatif Kechiche este “Mektoub, My Love”. “Mektoub” que, já agora, é o que se diz em árabe quando se quer dizer que algo está escrito.

"À Porta da Eternidade"

A luz de Dafoe para a eternidade de Van Gogh

Poucos artistas haverá tantas vezes representados como ele. Vincent Van Gogh, o prolífico pintor holandês, que em pouco mais de dez anos de produção artística deixou um espólio de mais de duas mil obras, incluindo mais de oito centenas de pinturas a óleo, na maioria produzidas nos seus dois últimos anos de vida – antes das misteriosas circunstâncias em que se deu a sua morte, aos 37 anos, 30 horas depois de alvejado no peito num suposto suicídio antes do qual escrevera ao seu irmão que “a tristeza durará para sempre”. Para sempre será um bom ponto de partida para qualquer olhar que se procure sobre ele, a sua obra, o seu legado, e não será por isso de estranhar que a cada nova representação sua (a frase retirada dessa carta que enviou para o irmão era o ponto de partida do último filme estreado sobre ele, em 2017, “A Paixão de Van Gogh”, uma animação inteiramente pintada à mão num estilo que procurava aproximar-se do seu, que acabou por não resultar tão bem quanto isso) se vá sempre dar a uma ideia qualquer de eternidade. Como neste “À Porta da Eternidade”, de Julian Schnabel, realizador, argumentista (e pintor) deste biopic carregado por Willem Dafoe, que com ele foi Melhor Ator no Festival de Cinema de Veneza e está agora nomeado para (mais) um Óscar. “Talvez Deus me tenha feito pintor para pessoas que ainda não nasceram”, dirá, sobre o que daria uma verdade histórica, ou: “Agora só penso na minha relação com a eternidade”. De fundamental para se falar de Van Gogh falta apenas a luz, e este filme de Schnabel faz-se sobretudo dela. Literalmente, mas também na interpretação que Dafoe faz deste que foi um dos maiores pintores de todos os tempos: ofuscante.

"Destroyer: Ajuste de Contas"

Uma conta nada justa para Nicole Kidman

A não ser por mais nada, que seja por Nicole Kidman feita detetive da polícia de Los Angeles este filme, na mesma semana em que Willem Dafoe se estreará também nas salas nacionais como Van Gogh no biopic de Julian Schnabel, mais um desses papéis que sozinhos fariam um filme. E ainda assim menos do que aqui (“À Porta da Eternidade” é certamente um filme mais equilibrado no seu todo do que este, que teve, por exemplo, nos últimos Globos de Ouro como única nomeação a de Nicole Kidman na categoria de Melhor Atriz de Cinema – Drama). Mas vamos a ele, “Destroyer: Ajuste de Contas”. A história é a de Erin Bell (Nicole Kidman, já se percebeu), uma detetive que num passado já algo longínquo, mas nem por isso enterrado, viveu infiltrada num gangue no deserto da Califórnia, num caso que viria a terminar com trágicas consequências. A prova de que ficou tudo menos enterrado é o seu regresso, ao presente, com o reaparecimento do seu líder, que dará a história deste filme de Karyn Kusama em que Bell terá, no presente e através das suas ligações aos restantes membros do gangue, fará o ajuste de contas (que dá o título com que o filme estreia em Portugal) com o passado. E ajuste será palavra que servirá bem o que se encontra em “Destroyer”: um equilíbrio entre a ação e o drama que deverá com certeza a esta interpretação da atriz vencedora de um Óscar com “Hours”, de Stephen Daldry (2002), que este ano Olivia Colman, Lady Gaga, Glenn Close, Melissa McCarthy e Yalitza Aparicio (por “Roma”) deixaram de fora. Injustamente, e não apenas por ser seu este filme. Mas por ser este um dos seus melhores papéis nos últimos anos.