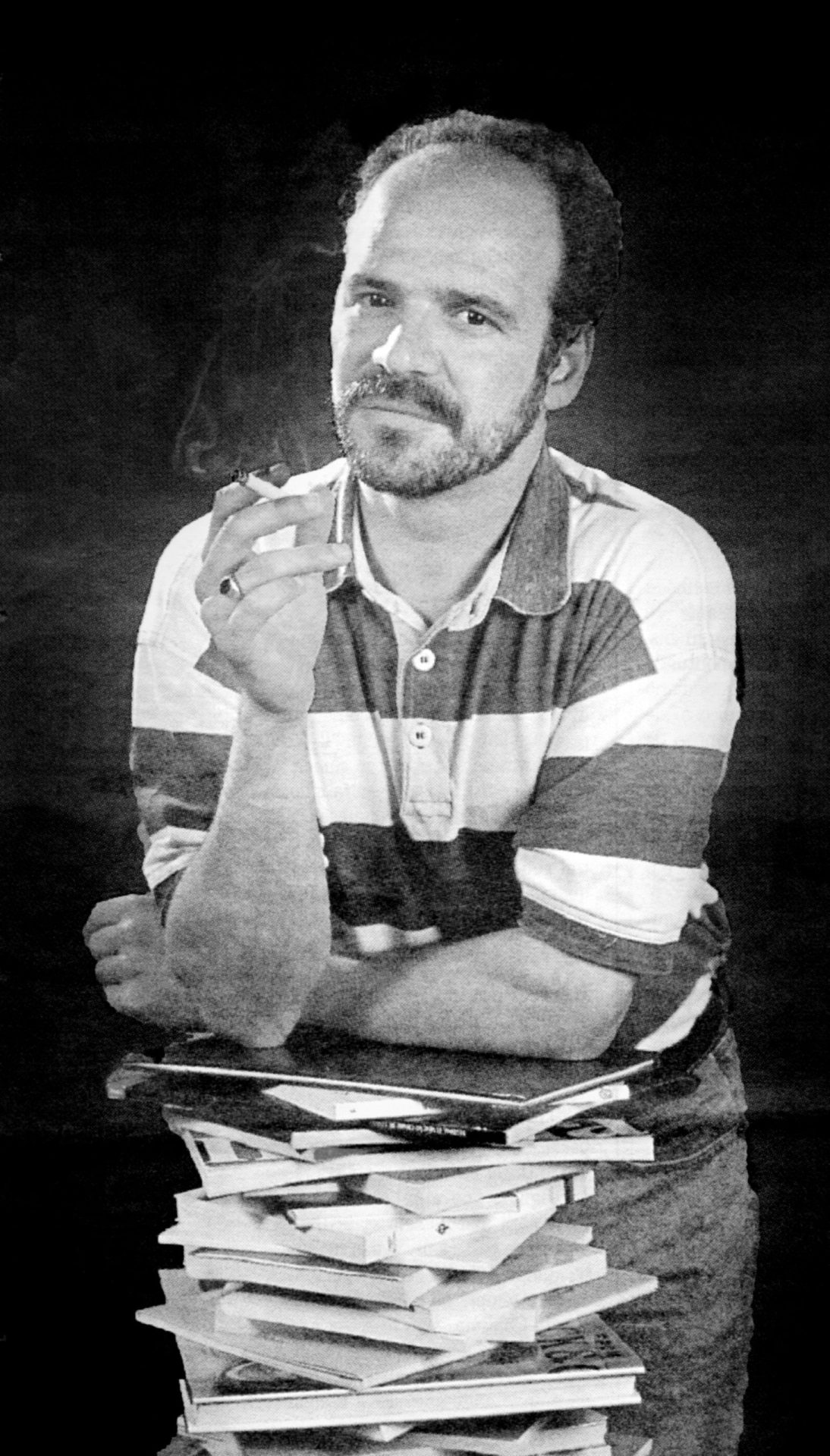

Deve haver ideias que rasguem o juízo de um homem de uma ponta à outra. E não é difícil imaginar, assim, que os nervos de Rui Martiniano tenham feito balançar a pedra que os pisava, e de um aneurisma apagou-se a luz do magistral editor e alfarrabista empenhado, na noite de sexta-feira. Foi um desses impenitentes fumadores, que os acendia uns nos outros, como quem mantivesse o contido ritmo de uma febre constante, como uma velha composição traçando a caminhos de ferro o contorno de um mundo que se acaba.

Com aquela altura de homem talhado num menir, traços fundos e voz de se dirigir a um batalhão, estava lá todos os sábados, pela manhã e durante a melhor parte da tarde, na Anchieta, ao lado da mais antiga livraria do mundo, título que nesse dia da semana acaba envergonhado pelo trabalho exemplar de alguns dos alfarrabistas e editores que ali desenham pequenas e preciosas bibliotecas, nas bancas que cobrem os passeios e oferecem uma mais sábia e generosa oferta de livros, num corte que atrai alguns curiosos e leitores inveterados de entre a turba que passeia no Chiado.

Martiniano foi bancário durante alguns anos, não muito longe dali, na Rua do Ouro, mas quem o conhecia topava já então que seria uma questão de tempo até que este anti-capitalista se alforriasse com uma desculpa qualquer, para se dedicar inteiramente aos livros. Criou a Hiena Editora, um projecto literário marcante nos anos 80 e 90, e um catálogo onde é evidente a colaboração entre grandes leitores, nos quais se contam Aníbal Fernandes e Herberto Helder. O primeiro assinalou o excepcional esforço de divulgação que foi feito durante os anos em que a Hiena foi editando. E basta, para comprová-lo, referir os nomes de alguns dos tantos autores que Martiniano publicou, em alguns casos pela primeira vez entre nós: Artaud, Lorca, Oscar Wilde, Nerval, Rimbaud, Genet, Michaux, Tzara, Élie Faure, Céline, Joyce, Bataille, Mallarmé, Boris Vian, René Crevel, Marina Tsvietaieva, Djuna Barnes, Saint-John Perse entre muitos outros. Quanto a autores portugueses, publicou António José Forte, Fernando Assis Pacheco, António Vieira, Paulo Jorge Fidalgo, Paulo Varela Gomes e alguns mais.

Assim, nas décadas finais do século passado, num meio editorial onde se pressentia já como, de entre o que de mais admirável que até ali se fizera, da variedade e radiância dos catálogos, só restaria em breve o fausto de um cemitério cheio de sinuosas carcaças. O ar pesava, e já exigia ombros de quem se aventurasse no sector do livro. Foi então, que a Hiena surgiu. Uma boa imagem que serve à caracterização deste projecto “absolutamente pessoal”, esse rasgão na paisagem que Martiniano operou, retiramo-la de um poema de Heiner Müller, que, com a editora, partilha esse signo nefando, que nunca encontrou o seu lugar entre as leituras astrológicas: “A hiena gosta dos blindados imobilizados no deserto/ porque as suas tripulações estão mortas./ Ela pode esperar./ Ela espera até que mil e uma tempestades de areia/ tenham corroído o aço./ Então chega a sua hora. A hiena/ é o animal heráldico das matemáticas./ Ela sabe que não deve haver resto./ Seu deus é zero.”

Uns passos fora da contenção que, hoje, se aplica tipo chapa cinco nos necrológios, despedindo a hora final de um bravo como qualquer outra vulgar marcha silenciosa do ponteiro anão entre dois traços grossos, lá se pariu a unanimidade de que Martianiano foi um editor exemplar. A este respeito, vale a pena citar Jean Paulhan, em “O Marquês de Sade e a sua cúmplice”, um dos mais briosos títulos que a Hiena editou: “Os escritores tornaram-se modestos até perder a razão. Outrora sentiam-se com dimensão para fazer o futuro. Hoje basta-lhes prevê-lo. Depois de dizermos de um poeta, e bem: ‘esse adivinho…’, está tudo dito.” O terrífico faro deste editor ficou provado, não por um ou outro acerto genial, mas por um cerco fundamental, lançando essa “escada sem degraus”, que se pode subir a partir de todos os ângulos, e que, afocinhando na pútrida matéria que espelhava o tempo presente, foi a verdadeira imprensa da universidade dos danados. Mais do que um catálogo escolhido a dedo, a Hiena distingue-se como uma biblioteca de inauditos estados de nervos, urgências avassaladoras, as revelações que se iluminam no espírito daqueles que, na impossibilidade de amá-lo, elevam o ódio, a raiva ou o desespero a uma paixão: a de se estar doente neste mundo. Assim, entre os cadernos que Martiniano desenhou e compôs, trabalhando nas revisões de provas, além de escrever alguns textos, traduzir usando uma série de pseudónimos… (“de porteiro a director literário, faço tudo”), entre esses cadernos ergue-se a própria clandestinidade, uma espécie de curso intensivo, vertiginoso, que apresentou tantos leitores a uma pavorosa assembleia de malditos, autores que sabiam, como Nietzsche, que os “maus instintos são necessários para conservar as forças que, a não terem existido, deixariam a humanidade, desde há muito, amolecida, e degradada”.

No magnífico ensaio que dedicou ao filósofo – “A dança sobre o abismo” –, Élie Faure adianta ainda isto: “O homem moral é uma pobre criatura que não inventa nada nem cria nada, deseja baixar o homem superior até ao nível da sua timidez e estender por cima dele a lenta mortalha do pântano. Qualquer grande homem existe fora da lei, da tradição, do dever, da consciência. É um criminoso em grande estilo. Que importa a virtude, que importa a felicidade se a felicidade, se a virtude provocam no corpo social a imobilidade que mata? ‘Há que aniquilar a moral para libertar vida’.”

Como poeta, Martiniano assinava Rui André Delídia, lia fervorosamente Herberto Helder, que tinha como o único autor inexcedível entre os contemporâneos portugueses. Naturalmente, isso deixou marcas no seu breve cadastro, com títulos como “Princípio de Sombra” (1986), “O Pó. Verbo da Loucura e de Deus” (1987), “Praias e Leopardos” (1987), “Luz Negra” (1988) ou “Arte Inútil” (volume que colige a poesia escrita desde 1981). Na recensão que assinou na Cóloquio Letras (n.º108, Março de 1989) a “Luz Negra”, Fernando Pinto do Amaral falava num “poeta que, de entre os mais recentemente revelados, se tem distinguido pelo obsessivo culto da metáfora como mecanismo para a irradiação de sentidos que o poema deve desencadear”, e acrescentava: “O seu projecto criador, se bem que recolhendo os frutos de uma fecunda leitura de Herberto Helder, foi evoluindo até chegar a este volume já dotado, quanto a mim, de uma vitalidade própria, cuja consistência parte da ideia segundo a qual através da escrita «descobre-se a essência secreta do verbo,/ o peso exacto das nuvens, o significado real da palavra/ que rasga os caminhos obscuros”.

Em junho de 1993, numa rara entrevista dada ao suplemento do jornal “Público” – o “Leituras” –, Martiniano sublinhava que nunca tinha publicado um livro com o qual não tivesse uma relação de paixão. Mas se o catálogo contava então já com mais de 100 títulos, e tinha criado um público fiel, o editor também imaginava que tudo pudesse acabar, sem mais. E não por falta de condições, mas porque não estava disponível para deixar-se amestrar pelo negócio: “Quando acabar, acabou, mas não quero transformar isto numa média editora, nem em nada que se pareça: prefiro continuar a ter os livros espalhados pelas casas de amigos e familiares, a ter uma sede e um horário de trabalho. Até por uma questão de preguiça e autodefesa: o mundo não começa nem acaba nos livros, nem pouco mais ou menos…”

Assim via as coisas Rui Martiniano. De qualquer modo, não enjeitaria a ideia de que é com os livros de volta que os passos ganham maior profundidade na terra, e se dão as maiores voltas quando a vida mais parece um deserto, para desenterrar nas suas areias essas caveiras com um sorriso contagiante já do lado de fora. E o que fica da Hiena, dos tantos reflexos infernais a partir dos quais a ideia do paraíso pode deixar de ser tão ingénua como antes? Ouve-se essa tão nutrida risada, capaz de viver da podre carne deste tempo, e que deve toda a sua estratégia à capacidade de saber esperar. De ter feito as contas, e saber “que não deve haver resto”, que no fim, se for mesmo o fim, nenhum deus nos espera, e, por isso, tanto e tudo (somado ou subtraído) nunca deu outra coisa senão zero.

A MORTE EM VISITA

Vasco Santos, antigo editor da Fenda – projecto paralelo na sua singularidade ao da Hiena – presta homenagem ao amigo

Já não é mágico o mundo. O Rui Martiniano deixou-nos confirmando o verso de Salvatore Quasimodo: A vida é apenas um jogo de sangue/onde a morte está em flor.

Foi ele o mais veloz, jazzístico, amoroso, fecundo e absoluto editor do seu tempo.

A 'Hiena’ foi, em livros, o grande animal libertário da década de oitenta do outro século.

Conheci o Rui Martiniano na agência do Banco Português do Atlântico, na Rua do Ouro, em Lisboa.

Tinha lá uma conta e o Rui, senhor de uma simpatia e memória extraordinárias, era capaz de me dizer, a rir, o meu saldo sem ver os arquivos.

Sempre que por lá passava saíamos rápidos para falar de livros e espreitar canetas na Papelaria Fernandes.

O Rui tinha desassombro, coragem, força e humor.

Ficámos muito amigos.

E sempre gostei da Zé, a sua mulher, e dos dois filhos.

Encorajei-o a pedir a reforma do banco onde tinha entrado na adolescência e onde vivia em contramão. E, conseguido isso, o Martiniano não se tornou num editor merceeiro alternativo.

Também não se levava muito a sério.

Foi sempre um homem leal, livre, jubiloso.

Editou muito depressa e, pelas notícias, morreu cedo.

Faz muita falta este funâmbulo, vagabundo e cão.

Estou já a vê-lo, no arame mais alto, a rir-se desta terra económica, enquanto revisita as instruções para dar corda ao relógio de Cortázar:

E lá bem no fundo está a morte, se não corrermos e chegarmos antes para compreender que já não interessa nada.

Um abraço, Rui.

Vasco Santos