Esta manhã, as primeiras palavras que ouvi, ainda na cama, depois de ligar a rádio, diziam-me que Philip Roth tinha morrido. Porque tivera um sonho recorrente, durante a noite, acordei preso nessa película de sensações com que os sonhos mais ferozes contaminam a realidade mesmo horas depois de acordarmos. Não me lembrava do enredo do sonho, mas a notícia sobre a morte de um dos meus escritores preferidos agravava a angústia com que despertara.

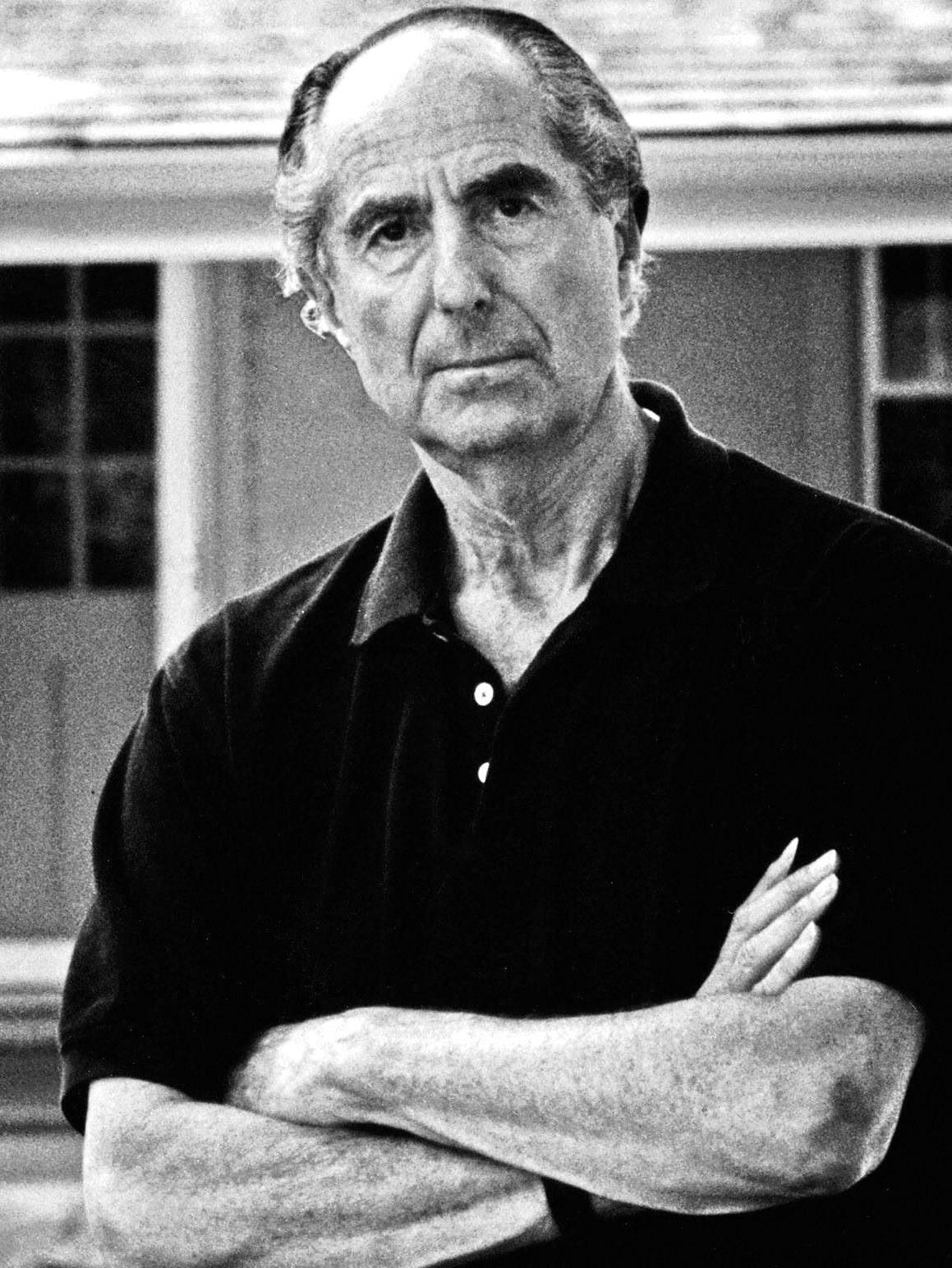

Sentia-me como se tivesse perdido alguém próximo, e bem cedo liguei para duas pessoas com quem me permito ser fraco e desprotegido e despudoradamente emocional. Também escolhi uma passagem de um livro de Roth, e uma fotografia, para o Facebook – essa forma contemporânea de homenagem e autopiedade que nos tem condicionados como animais de circo, e da qual ele certamente escarneceria.

Com o passar das horas, o sonho parecia-me indelevelmente conectado à morte do escritor, sem que soubesse porquê. Afinal, o que tinha esse judeu americano de 85 anos, que nunca conheci pessoalmente, para que hoje percebesse em mim alguns dos sintomas da morte de pessoas com quem tinha laços de sangue ou amizade?

Um desses sintomas era a torrente de recordações que temos dos mortos assim que sabemos que morreram, fragmentos de conversas, as inflexões da voz, instantes que consideramos definidores da influência das suas vidas nas nossas. O que tinha perdido eu, afinal? A sua prosa sagaz, incisiva, engraçada, que progredia como uma orquestra monumental? O seu desprezo pelo exagero das figuras de estilo como se fossem os naprons e os bibelôs da narrativa? A imagem de uma virilidade que, sem deixar de ser totalmente física, residia muito mais na linguagem e no pensamento com que certos homens desbravam a vida? Seria a coragem e a decência de ter ajudado escritores do leste europeu, durante a Guerra Fria? Ou seria a forma como arriscou, de livro para livro – em temas, em género, em estilo -, sendo capaz de produzir obras tão diferentes e brutais como “Pastoral Americana” e “O animal moribundo”? Seria admiração pela sua ética de trabalho, a forma como encarava o ofício de escritor, condensada quando lhe perguntaram do que se lembrava dos mais de 50 anos que passara a escrever: “Euforia e lamentações. Frustração e liberdade. Inspiração e incerteza. Abundância e vazio. Ir adiante e ficar encalhado. O repertório, do dia-a-dia, das dualidades oscilantes que qualquer talento enfrenta – e também uma tremenda solidão. E silêncio: 50 anos num quarto tão silencioso como o fundo de uma piscina, esboçando, quando tudo corria bem, a minha quota mínima diária de prosa utilizável”.

Talvez eu tivesse com Roth a mesma relação que, aos 10 anos, tinha com Rocky Balboa – um desejo de identificação, uma certa idolatria. Mas se Rocky era o herói que eu queria ser em criança, Roth era o homem que me explicava quem eu era em adulto. Os seus livros tiveram tamanha ressonância porque desmascaravam a vida com um esclarecimento e uma profundidade, com um humor e uma crueza, com uma sofisticação e um despretensiosismo, que só a grande literatura consegue – uma vez que a vida é demasiado atabalhoada e plena de engano, ou, como o próprio escreveu: “A quantidade de coisas que não conhecemos é impressionante. Ainda mais impressionante é o que passa por conhecimento”.

Há cerca de um mês, li novamente “Património”, a obra biográfica em que Roth escreve sobre a vida, a doença e morte do pai. Hoje voltei a pegar-lhe. Procurei a passagem em que o escritor visita a campa da mãe antes de informar o pai de que este tem um tumor no cérebro. “O que os cemitérios provam, pelo menos a pessoas como eu, não é que os mortos estão presentes, mas que deixaram de estar. Eles deixaram de estar e, por agora, nós continuamos. Isto é fundamental e, embora inaceitável, percebemo-lo com facilidade”. Por momentos pensei ter resolvido o enigma da minha agonia com a morte de um desconhecido: perante a perda, qualquer pessoa tem de conjugar dolorosamente aquilo que é inaceitável com o que é inevitável. Mas não era apenas isso, havia algo mais pessoal e poderoso e oculto.

Roth citava várias vezes uma frase atribuída a Kafka: “Devíamos ler apenas os livros que nos mordem e nos perfuram. Se um livro não nos desperta como um golpe na cabeça, para quê lê-lo?”

No fim de “Património”, o escritor relata um sonho que teve, antes da morte do pai, em que um navio abandonado se aproxima do porto de Newark, numa paisagem desoladora que o fez lembrar da sua tristeza, aos 12 anos, quando o presidente Roosevelt morreu semanas antes da vitória das tropas dos Aliados na Europa: “Um navio defunto que se aproximava da costa às cegas… Não se trata de uma imagem do meu pai que a minha mente acordada, com a sua resistência à metáfora queixosa e às analogias poéticas, teria autorizado. Foi antes o sonho que, na sua sabedoria, me entregou, com verdade e bondosamente, esta visão simples e infantil, e que cristalizou a minha dor de forma tão apropriada”.

Relendo essa passagem, dei-me conta, como se levasse um golpe na cabeça, de que também o meu sonho da noite passada era sobre a relação que tenho com o meu pai – esse pai que é o início de tudo e que tudo abarca. A visão simples e infantil. A dor cristalizada.

Os livros de Roth não são apenas um golpe na cabeça, emergem das profundezas da inconsciência, desenterram a vida, trazem a escuridão do sonho para a luz do que é inevitável e inaceitável.