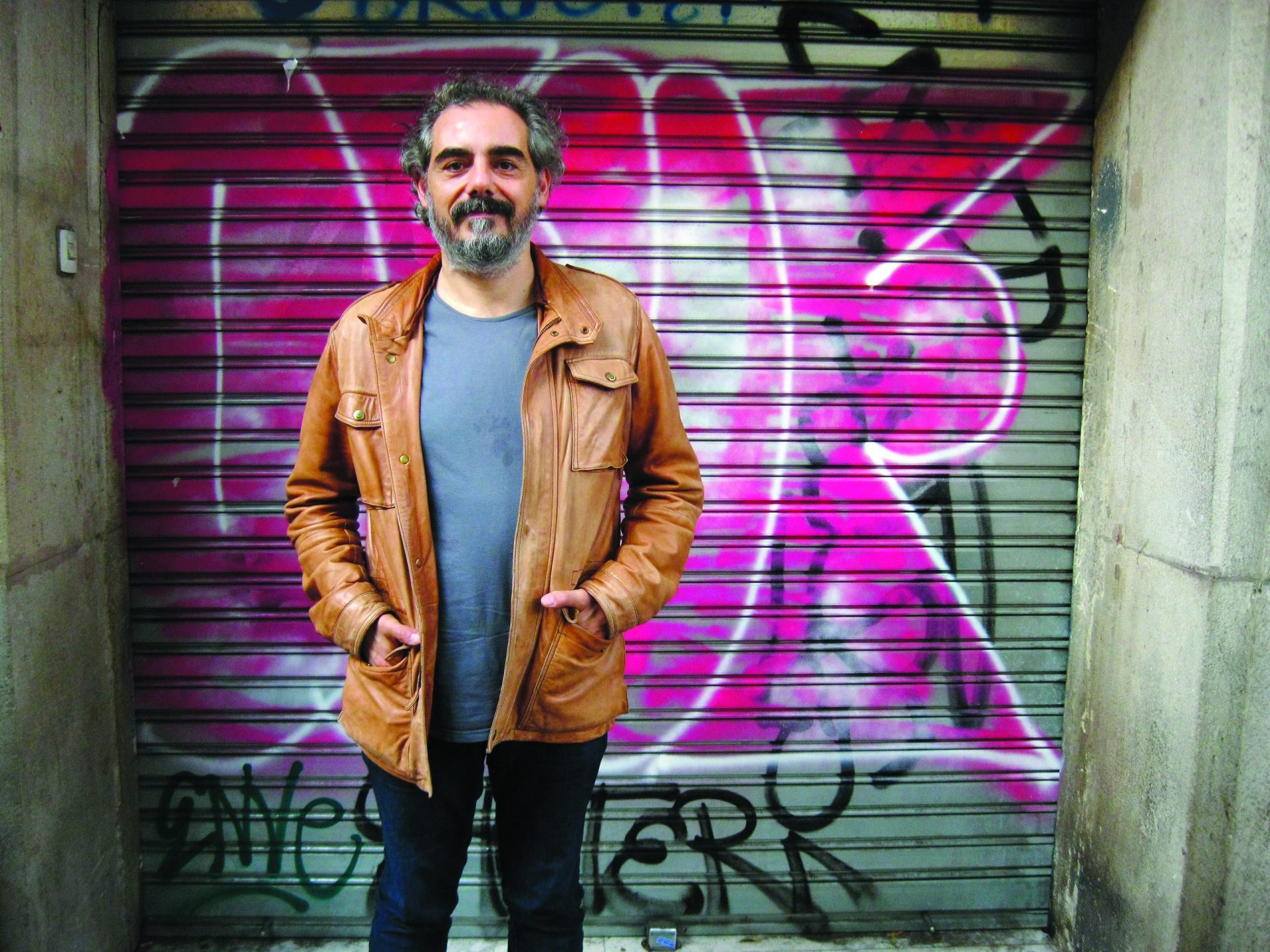

Raimundo Viejo Viñas é galego de nascimento, professor universitário, editor e político espanhol, reza a inevitável Wikipédia. Foi vereador da Câmara de Barcelona, com a eleição de Ada Colau, e agora é deputado no parlamento espanhol, eleito pelo Podemos no círculo da Catalunha. Não é independentista, considera que não há espaço na Europa para a reconstituição dos velhos Estados-nação, com uma soberania que não pode voltar a existir num mundo globalizado. Os limites do discurso político esbarram na parede da realidade. O único caminho, para ele, é a criação de uma nova relação no quadro do Estado espanhol, com a luta pela democratização da União Europeia.

Durante todo o chamado processo catalão, o governo de Madrid nunca abriu a possibilidade de negociações. Os independentistas acusam-no, não só, de não querer sentar-se à mesa para discutir uma saída para a Catalunha, como pretender vencer e humilhar. Está de acordo?

Eu acho que o Estado saído do regime de 78 é débil. A reação desse Estado é guiada pela sua fraqueza. Alguém que tenha confiança na sua força não reage com medidas tão duras e violentas. Isto é uma demonstração de debilidade. Quando não se tem mais que um exercício coercivo muito forte, é evidente que não se está seguro de conseguir o mesmo, atuando de uma forma pacífica.

Ao mesmo tempo isso foi sempre uma estratégia vitoriosa dos vários governos de Madrid, a criação de uma espécie de inimigo externo, fazendo um discurso antibasco e agora anticatalão. Há uma espécie de mobilização nacionalista espanhola em torno de Rajoy.

Há muito das situações de conflito anterior, como o basco, na situação catalã. Em ciências políticas fala-se da dependência da existência de trajetórias anteriores. Isso condiciona até as instituições. Isso é possível ver, por exemplo, nas diferentes atuações da Audiência Nacional, que é uma estrutura que sucede aos Tribunais da Ordem Pública franquista, e o Supremo Tribunal. São ambos tribunais superiores mas a sua atuação é matizada pelas suas diferentes histórias. A Audiência Nacional é uma instituição anómala nos ordenamentos jurídicos de outros países europeus: é um tribunal político, como só as ditaduras costumam ter.

Isso não é propriamente uma situação nova, na democracia espanhola, durante o caso GAL [esquadrões de assassinos usados pelo Estado para executar nacionalistas bascos e simpatizantes da ETA], o vice-presidente do governo do PSOE de Felipe González, Alfonso Guerra, dizia com orgulho que em Espanha já se tinha ultrapassado a separação de poderes de Montesquieu.

Esse é o problema. Para alguns tribunais não há mesmo separação. Enquanto o Supremo Tribunal adiou uma inquirição dos acusados da mesa do parlamento, por considerar que dois dias não era tempo suficiente para prepararem a sua defesa, a Audiência Nacional aceitou o argumento da acusação do Estado que era mais do que suficiente, em relação a outros réus. É uma justiça verdadeiramente política, que inventa riscos onde não há e faz uma leitura tendenciosa dos factos.

Para além disso, ainda há uma certa incapacidade de ultrapassar o passado e lidar de uma forma normal com a ditadura. Não é normal que haja um tribunal que condene uma rapariga por fazer uma piada no Twitter, passado mais de 40 anos, sobre o assassinato de uns dos principais cabecilhas do franquismo.

É terrível. Em Espanha existem delitos de opinião, o que é completamente incongruente com a existência de um Estado de direito democrático. Isto é completamente derivado da forma incompleta como se fez a transição para a democracia. E, agora, com o regime a entrar em crise, nota-se muito mais os défices de democracia que existem. Para muitos este processo de transição, que foi inscrito na Constituição de 1978, era apenas um ponto de partida, mas acabou por ser apenas um lugar de chegada sem muitas saídas. Isso também aconteceu, porque 48 anos depois houve uma alteração abrupta da correlação de forças. Tem que se pensar que quando se fez a transição havia um poderoso movimento operário numa altura que havia grandes fábricas e indústria, e agora estamos há 30 anos a sofrer com políticas neoliberais. As forças sociais estão divididas não têm capacidades de organização e institucionais de pressão sobre os governos. Não há um sindicalismo estruturado e movimentos sociais que tenham a capacidade de transformar as correlações de forças nas leis e nas instituições.

Isso não é contraditório com a gigantesca movimentação social que foi o 15 M [manifestações e ocupações de praças por toda a Espanha que começou a 15 de maio de 2011 e continuou por um longo período] e com o posterior aparecimento do Podemos que quebrou o bipartidarismo entre PP e PSOE?

Sem dúvida. Mas não é suficiente. É verdade que a oposição ao marco constitucional, graças ao 15 M, avançou muito. Antes das manifestações, das ocupações das praças, era ainda diminuto o número de pessoas que percebiam que há uma crise do modelo institucional do Estado cristalizado na Constituição de 1978. Praticamente só no País Basco era significativo o número de pessoas que criticavam o regime político existente. Agora há indignação, mas é preciso não nos iludirmos: atualmente deve haver 30% de pessoas que contestam o regime, quando antes eram apenas 10%. A situação na Catalunha é diferente devido àquilo que entretanto aconteceu.

Mas, entretanto, não se pode dizer que o Podemos está-se a esvaziar. E que em vez de dizer o que pensam, dizem o que as pessoas querem ouvir. E com a questão catalã estão entalados: porque na Catalunha as pessoas querem ouvir uma coisa e no resto da Espanha outra.

O problema do Podemos é que de facto constituiu-se como uma máquina eleitoral muito poderosa que até às eleições funcionou muito bem, mas que passado o momento eleitoral, mostra falhanços importantes. Isso é explicável por algumas das coisas que falávamos: houve um aumento da contestação ao regime de 78, mas não permitiu ganhar. O que obrigou a mudança de ritmo e de adequação aos mecanismos institucionais existentes. Em sítios como Barcelona, em que se ganha a câmara, com Ada Colau, esse problema não existe da mesma maneira. Ao ganhar-se o poder, é possível fazer uma série de coisas e o discurso não sofre com esta perda de ritmo.

Apesar disso, criticam sempre a Ada Colau pela sua alegada ambivalência, sem perceber que esta posição é ditada pelo próprio sistema: continuamos a criticar o regime de 78, enquanto ocupamos os lugares nas instituições que o compõem. O problema do Podemos é que aquilo que o define é estar contra este regime, mas é obrigado a jogar este jogo institucional na posição de quem não tem capacidade de mudar este marco constitucional. Encontra-se numa posição mais delicada que o desgasta até eleitoralmente.

Para esse esvaziar, parece-me que contribuem várias coisas: apesar da maioria dos eleitores colocarem o Podemos na extrema-esquerda, muita gente, que até se considera de direita, ponderava votar no Podemos, depois apareceu uma espécie de Podemos de marca branca e de direita, o Ciudadanos, que esvaziou muito esse crescimento. Por outro lado, a ideia de não serem de esquerda nem de direita, e que se conquista a maioria colocando a oligarquia como inimigo, é um momento. Mas, passadas as eleições, verifica-se que há uma esquerda e uma direita.

No pós-Vistalegre [Local das assembleias do Podemos] já estávamos assumidamente à esquerda. Anteriormente, eu e outras pessoas criticávamos essa linha mais populista de Carolina Bescansa e Iñigo Errejón, em que o inimigo se define pela criação de um par inimigo/amigo, em que a oligarquia é inimiga do resto da população, algo que não se expressa no eixo esquerda e direita. Isso era algo que eu já criticava há muito tempo.

Dentro das tendências balcânicas do Podemos, qual é a sua?

[Risos] Eu estou numa muito pequena, com muito pouca gente, de pessoas que vinham de uma tendência autonomista e do operarismo [tendência teórica ligada aos movimentos de extrema-esquerda italiana que têm Tronti e Negri como nomes mais conhecidos]. Na minha análise, acho que o Podemos comete um erro na primeira legislatura, depois das eleições, quando não deixa governar o PSOE e Ciudadanos. Eu, nesse momento, abstive-me e não defendi essa solução, porque não a via claramente. Se tivéssemos deixado governar o PSOE e Ciudadanos teriam sido mais visíveis as contradições existentes. O problema do Podemos é que dentro dele já havia uma matriz clássica do eurocomunismo. E quando se ativou com o conflito interno, entre Pablo Iglesias e Iñigo Errejón, de matriz populista: uma expulsou a outra. Porque a forma como Podemos está organizado não permite a convivência de uma certa pluralidade. Quem ganhou, eliminou, na prática, o outro.

Isso já se tinha de alguma maneira passado depois das eleições europeias, quando o grupo organizado na Complutense, que integrava Iglesias e Errejón afastou da liderança a Esquerda Anticapitalista [tendência trotskista próxima do antigo PSR].

Com a diferença que a Esquerda Anticapitalista era ridícula em termos quantitativos. Não significava quase nada dentro do Podemos.

Era um partido que tinha estado no processo desde o seu início e tinha grande parte dos eleitos do Podemos no Parlamento Europeu.

Tinha Teresa Rodríguez e Miguel Urbán e pouco mais. Eu também sou subscritor do manifesto que dá origem ao Podemos. E é preciso ver a genealogia do partido. Na altura, a rede Anticapitalista era o único grupo que tinha uma existência em toda a Espanha. É por isso que Iglesias e a sua gente, de Madrid, necessitam, numa primeira fase, deles para ir mais além. Isto é em 2014. Em dezembro de 2015, a situação é completamente diferente, o Podemos cresce exponencialmente no número de militantes e esse grupo inicial foi desbordado.

Como é explicável então o conflito político e pessoal entre Iglesias e Errejón? Iglesias chegou a escrever, num dos primeiros livros sobre o Podemos, que no futuro diria que tinha tido a sorte de conhecer o brilhante Errejón em jovem.

O que se passa é que Pablo Iglesias tem a sua origem de militante nas juventudes comunistas e a sua origem ideológica é no comunismo clássico, rodeado de gente como Rafael Mayoral e outros. A socialização política dele é feita com gente que tem origem nas juventudes comunistas. Estes não inventam o Podemos, juntam-se ao Podemos, o que é substancialmente diferente. Rafael Mayoral, Irene Montero e outros, do grupo de Pablo, que protagonizam o Podemos, não estão na sua origem. Vêm mais tarde, e indicados por Pablo.

Mas esse lado do movimento político que só adere mais tarde já tem um papel. Em muitos livros sobre a fundação de Podemos há referências de Pablo e de Errejón às reuniões e conversas em casa de Manolo Monoreo e a influência de Anguita [antigo secretário-geral da Esquerda Unida, coligação dominada pelo PCE].

Para mim, isso é uma reconstrução no presente de algo que não se passou exatamente assim. Eu conheço o processo de dentro. Até fui do júri da tese de doutoramento de Iñigo Errejón e acompanhei também a tese de Iglesias. Conheço os seus inícios no ativismo.

Interessante que a tese de Iglesias era muito baseada no operarismo.

Era uma tentativa de junção das teorias de [Immanuel] Wallerstein sobre o sistema mundial com o operarismo, coisas que em meu entender não são compatíveis, o que explica muitas das contradições e o que é Pablo Iglesias. Pelo contrário, Iñigo Errejón faz uma tese recorrendo sobretudo a [Ernesto] Laclau [autor entre outros livros da “Razão Populista”] e resolve-a de uma forma brilhante. Isso gera um complexo de inferioridade intelectual muito forte em Pablo Iglesias e, por isso, procura acompanhar-se de gente intelectualmente muito mais fraca para sentir-se bem.

Quer mesmo dizer isto para publicar?

Sem nenhum problema, isso que estou a dizer digo-lhe na cara. O discurso do Podemos tem decaído muito do ponto de vista intelectual, passou de um discurso que falava da construção do povo, da hegemonia da conquista do significante, para se instalar numa discussão entre monarquia e república, própria de uma esquerda velha e antiga.

Aquilo que você criticava inicialmente da ideia de esquerda e direita, não estava inscrito nas teses de Laclau? Por ele considerar que o conteúdo do discurso político não era definido pelo lugar da enunciação – isto é, que a pertença a uma determinada classe ou posição social não determinava uma posição política – , acabando isto por esvaziar a identificação social de alguém que é de esquerda ou é de direita. Não é contraditório você dizer que é mais rico o debate agora em que se dizem de esquerda?

Mas isso é entrar no problema das teses de Laclau. Ele é bom até certo ponto. Muita gente pode acreditar, de forma muito ingénua, que o discurso resolve tudo. Isso é uma crítica que vale tanto para Errejón, como para Iglesias e até para o independentismo catalão. Todos julgam que estão instalados na ditadura da narrativa, na ideia que é esta que faz o real, e logo passa-se o que se passa: o independentismo vai estatelar-se contra o muro do Estado. Ou como o Podemos se esvazia pela ausência de impulso constituinte para superar 78. A autonomia do político existe para a construção de uma hegemonia, mas logo há um conjunto de estruturas e coisas que têm o seu lastro. Eu discuti muito isso com Errejón e sobre a luta em relação ao significante. É muito bom disputar a ideia de Espanha. Mas é preciso notar que aqui não estamos na América Latina. Quando alguém fala de “Argentina” na Argentina é diferente do que falar “Espanha” em Espanha: 99% dos argentinos não têm problema com o significante “Argentina”; quando se diz “Espanha” , há 40% da população que tem um problema com isso.

Até porque, em grande parte, foi Franco quem construiu esse significante…

Exato, uma coisa é o significante, outra as sedimentações históricas de determinados significados. Por muito que exista a chamada autonomia da política e que a cadeia equivalencial de Laclau [conceito que no pensador faz com que um conjunto de reivindicações parciais se juntem e possam tornar-se, num dado momento, numa luta universal] possa servir, o que na realidade sucede é que estas reivindicações têm de ser verosímeis com a realidade em que as pessoas vivem. O que se passou com o discurso do Podemos é que as pessoas deixaram de acreditar nele. O mesmo se passa com a ideia de independência.

De alguma forma, podia dizer-se o contrário: o crescimento de 20 para quase 50% dos independentistas no ano de 2012, deve-se em grande parte a que a não satisfação das reivindicações dos catalães por parte do governo de Madrid tornou o independentismo verosímil, coisa que até aquele momento não era.

E, no entanto, não se alteraram as condicionantes estruturais. Todo o catalanismo tornou-se independentista e, no entanto, a área catalanista não cresceu. Se se observa todo o voto catalanista, quando apenas a ERC era independentista, esses votos são praticamente iguais. A única coisa que sucedeu é que a área da Convergência e União fez-se independentista: passou do regionalismo catalanista para o independentismo. Não cresceu significativamente o catalanismo, do ponto de vista eleitoral.

Mesmo assim, o último estudo do CEOP sobre as pessoas que preferem ter um Estado catalão independente e as que preferem ser espanholas dá 48% aos independentistas e 43% aos espanholistas, com 30% de pessoas da área do Podemos a defenderem a independência.

Sim, mas isso é muito minoritário na área do Podemos, aquilo que a caracteriza é a defesa do direito a decidir [os eleitores catalães poderem decidir num referendo a forma da sua ligação a Espanha ou escolher a independência] que é partilhado por 80% dos catalães. Mas aquilo que de facto se modificou foi o alinhamento dos setores da Convergência e União com o independentismo. E vamos ver quanto tempo dura esse alinhamento, porque já há setores do partido, como Santi Vila [antigo ministro de Puigdemont para as empresas, que saiu do governo por discordância com a declaração unilateral de independência, e que ambicionava ser cabeça de lista do PDeCAT às eleições], a defender outro tipo de alinhamentos. É conhecida a frase histórica de Pujol [líder histórico da Convergência e União de onde saiu o PDeCAT], “agora não”, sobre a independência.

Fala apenas do ponto de vista partidário. Não há um fenómeno novo? Como o 15 M fez o caldo cultural que permitiu o Podemos, o independentismo não cresceu devido às mobilizações das Diadas [dia da Catalunha] nos últimos anos e das consultas locais, protagonizadas pela ANC?

Apesar das diferenças de mobilização, este povo continua a ser o eleitorado catalanista dos anos 80 – não aumentou. É verdade que a maioria da sociedade defende que é necessário mais poder político para a Catalunha , mas isso tem que ver com a consistência da narrativa nos limites da autonomia do político: o problema é que a independência não é viável. Isso digo-o como politólogo. Sinto muito para os independentistas, mas não é possível.

Porquê?

Com a existência de uma entidade como a União Europeia, querer ser independente obriga a sair do euro e da União Europeia e constituir um Estado-nação.

As coisas podem colocar-se na inversa, com a União Europeia e o euro não é possível manter a autonomia do político em Estados como Portugal e Espanha. É o famoso trilema de Rodrik que diz que é impossível conseguir ao mesmo tempo a globalização económica, a democracia política e a soberania nacional.

O problema é que tipo de Estado é possível ter? Já não há Estados-nação como em 1972 e 73. O Estado português, como o espanhol, perdeu o controlo das suas fronteiras, há circulação livre de capitais, a sua defesa de alguma forma está dependente da NATO. Quer-se dizer, os atributos clássicos do Estado já não existem.

Isso é tudo verdade. Porém, o que também parece evidente, é que a globalização democratizável não existe: o capital flui, mas a democracia não.

Há o problema da soberania e da sua crise. Este é o principal problema do independentismo catalão que pensa a soberania em termos que já não existem e não vão voltar a existir. Não tenho nada claro que possamos fazer marcha atrás. Oxalá pudesse existir uma via fora da União Europeia. É verdade que o euro serviu muito bem as exportações alemãs e francesas, concedendo crédito a juros baratos aos países da periferia. Mas a questão era se era possível, e sabemos perfeitamente, os que criticamos a União Europeia desde 1985, que o que propunha a UE era um pacto neoliberal, em que primeiro se garantiam a circulação de capitais e o estabelecimento de um mercado europeu, e só depois se levantaria uma realidade política. O problema é que depois do Tratado de Nice, e do Tratado de Lisboa, essa realidade política não emerge, devido à França e à Dinamarca terem votado contra os tratados e depois contra a Constituição Europeia.