Em 1972, um sopro comemoracionista varreu a “patriazinha iletrada”, como se na fase já agonizante da ditadura salazarista a história portuguesa continuasse ainda a sua marcha ascensional e triunfante. O programa de festas e festarolas, executado com pompas de cerimonial (e não sem alguma contestação), incluía sessões solenes, conferências temáticas, entoações do hino nacional, mostras plásticas, colecções de banalidades, ditas e reditas, afirmações patrioteiras declamadas em sessões de alto encómio, lançamento de reedições naturalmente comemorativas, discos e selos, coreografias, números de ginástica rítmica e tudo e tudo. Nada menos que isto. Afinal, 400 anos eram passados sobre a publicação d’ “Os Lusíadas”, há muito indexados, em regime de exclusividade, a Portugal para efeitos retóricos. A identificação entre a narrativa glorificada da nossa história e a consciência nacional era não só um facto, mas, como escreverá Eduardo Lourenço anos mais tarde, “o facto capital da nossa cultura”.

Para assinalar o centenário quadratíssimo da epopeia camoniana, em Novembro desse ano chegava à velha metrópole, procedendo da capital de Moçambique, Lourenço Marques, um livro de médio porte descrito, no entanto, como “um grosso caderno cosido de estâncias à maneira de Camões, em que há falas de el-rei D. Sebastião”, o Desejado antes de aparecer e o Encoberto depois de desaparecer, nosso chefe salvador, cujo espectro tinha sido encarnado na personalidade e na praxis política de Salazar. E a verdade é que o volume, espécie de golpe de rins contra a derrocada portuguesa e a imagem presunçosa da identidade nacional, parecia vir de outras eras, grudar-se a tempos recuados. O jogo de aproximação de dois tempos com óbvios sinais de fim – Alcácer Quibir e o Portugal de 1972, em guerra na África – estava montado. Bastava agitar os fantasmas da história oficial, exorciza-los, e mover as peças da decadência portuguesa, habitualmente traduzida pelo remastigadíssimo verso de Camões, em que se refere a nossa “austera, apagada e vil tristeza”.

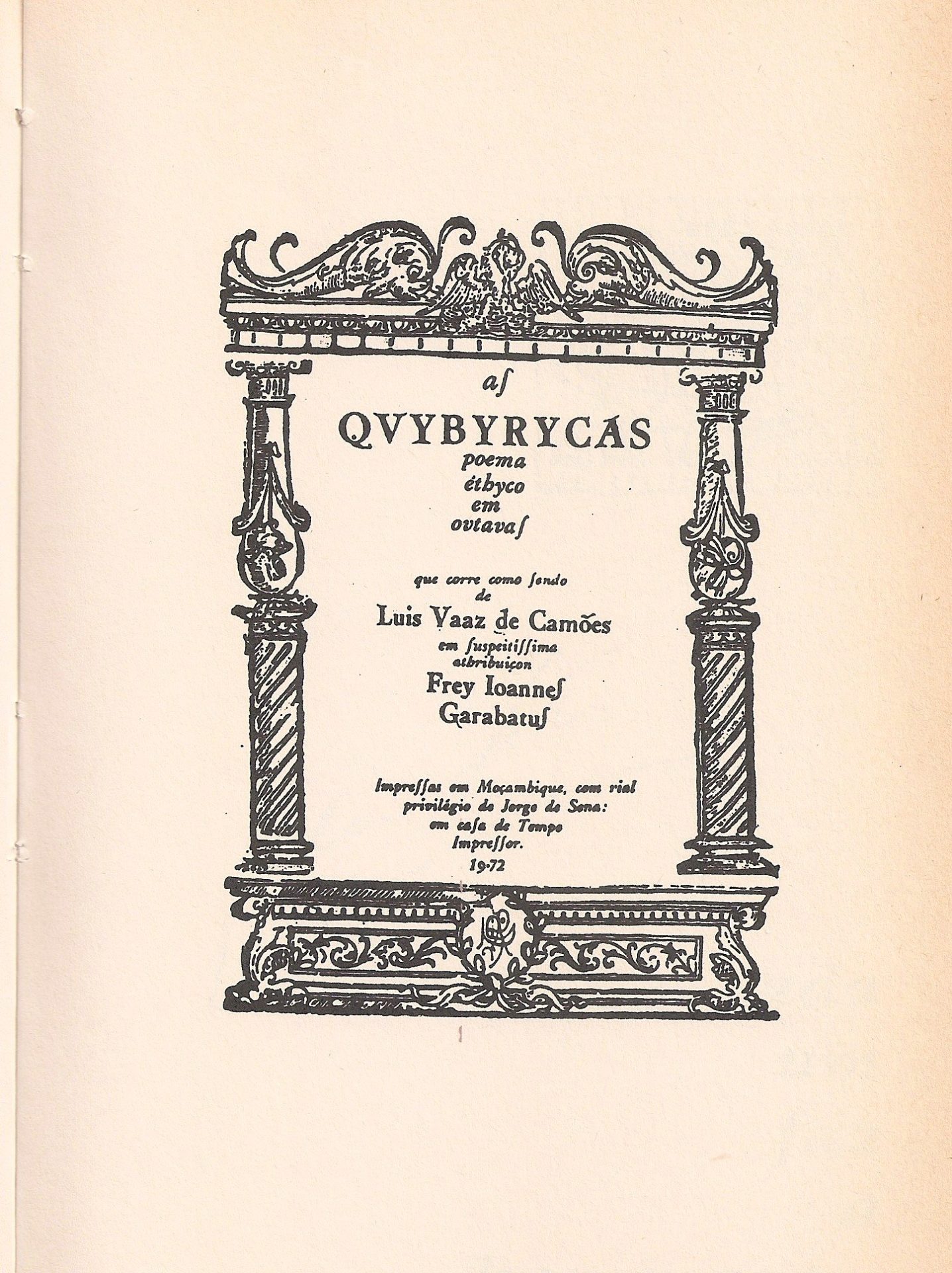

Na capa e na portada, muito semelhantes à da primeira edição d’ “Os Lusíadas”, inscrevia-se o nome de um tal Frei Ioannes Garabatus, pseudónimo literário do pintor António Quadros (1933-1994), já então autor de quatro livros assinados como Grabato Dias, um poeta ainda hoje pouco conhecido do público, para azar de ambos. O “poema ético em oitavas” corria como sendo do próprio Camões, em suspeitíssima atribuição do frade zombeteiro, e encostava-se, com doses generosas de irreverência e ímpeto satírico, a alguns dos momentos fundamentais da epopeia, bem como aos seus episódios e passos mais emblemáticos. Propunha-se o falso Camões cantar o “error do Homem / que os futuros, do error a lição tomem”, e empreender com o poema a viagem “do riso que leva ao siso”. Um pé na barca das glórias pretérita, outro na da perdição próxima de um país já sem grandeza nem poderio marítimo, ali metaforizado nas caravelas carcomidas. Para compor o que só poderia ser uma epopeia às avessas e cumprir desígnios éticos, o autor preferia, no entanto, deixar de parte os deuses e invocar-se a si próprio. Quanto ao resto, a aproximação era clara: estilo vizinho, na tentativa de reproduzir a linguagem épica, à qual os arcaísmos davam um cunho realista, estrutura formal a responder por acréscimo: aos 10 cantos e 1102 estâncias do poema de Camões, Garabatus contrapunha 11 cantos e 1180 estâncias, algumas delas ditas e cantadas nas vozes de José Afonso, Maria do Céu Guerra ou Amélia Muge.

A narrativa da vida de D. Sebastião, do berço ao trágico desaparecimento, faz rebaixar a figura perpétua do imaginário mítico nacional ao patamar de anti-herói. Não passam despercebidas as roupas anódinas que um “moço guarda-roupa” veste ao rei, acabado de cair por terra, bem como o próprio corpo, exposto a céu aberto, sem segredo a proteger, tratado sem pompa nem pudor: “Sobre palhada esteira deitam breve / o patético inchado e cru despojo / e um moço guarda-roupa agora o serve / por derradeira vez. Contendo o nojo / sua mesma camisa a dar astreve / a quem tantas lhe deu. Posto de rojo / bailando-lhe nos olhos lantejoulas // de carregada mágoa, umas ceroulas / que desprezadas andam polo chão / e ninguém quer, por vélhas e rompidas /assube polas côxas que aqui estão / amostrando as ocultas e nojidas / partes por onde impera a corrupção / Vede-o pobre senhor das escondidas / pudicícias dum espírito incerto / com seu segredo agora tão aberto.“

Saído “uma madrugada nas barbas de alguns alguéns”, um tal livro desquadrava do cenário geral dos festejos e de toda uma série de iniciativas de finalidade ornamental, logo a partir do título: “As Qvbyrycas”, isto em arcaica grafia, O nome, derivado de Quibir (ou Kibir) trazia para primeiro plano, não um dado histórico glorioso como Camões, posto ao serviço de pérfidas doutrinas expansionistas e detestáveis ideologias guerreiras, mas um episódio desastroso da história portuguesa. “As Quibíricas”, que conheceriam uma segunda edição em 1991, com o selo das Edições Afrontamento, seriam assim a continuação de “Os Lusíadas”, e estes apenas o prólogo da decadência nacional iniciada em Alcácer-Quibir e rematada no salazarismo.

Não se trata de uma mera paródia da epopeia de Camões, antes de uma enormíssima sátira burlesca, para a qual muito contribui o “rial privilégio de Jorge de Sena”, que em 1972 andou por terras de Moçambique e assinou o extenso e eruditíssimo prefácio. É uma primorosa peça de sarcasmo (e auto-ironia) que acertava em cheio nos mandarinatos da erudição. Não esquece Sena de lembrar que no nosso palmaré de grandezas sequer falta essa glória que ninguém pode disputar a Portugal em magnitude: o terramoto de 1755.

A homenagem às avessas de António Quadros, a provar que nem toda a homenagem se fecha numa postura de enaltecimento louvaminhas, reverência de espinha dobrada, olhos postos no retrovisor, fazia estalar por todos os lados o verniz imperial que, saído da pistola manhosa do regime, ainda pulverizava os cenários da celebração enfatuada da lusitanidade em 1972. O poema de João Pedro Grabato Dias, pelo contrário, fecha em clima de melancolia magoada com o poeta olhando a barca onde regressa o rei morto. O Encoberto transformava-se em “ver”.

Ao contrário de certos livros que, ainda mal se anunciam ou acabam de se despenhar, às pilhas, no chão das livrarias, já contam com filas ávidas de leitores – e previsíveis vendas em avalancha, “As Quibíricas”, 45 anos, que agora se perfazem, sobre a sua primeira edição, aguardam ainda os seus. Ficam apresentadas. Agora é só reeditar, a bem da cultura portuguesa.