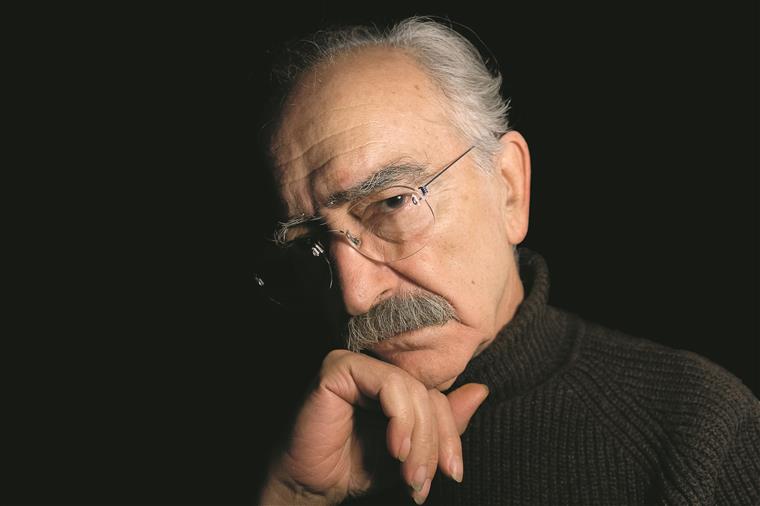

“Sou português, pequeno burguês de origem, filho de professores primários, artista de variedades, compositor popular, aprendiz de feiticeiro, faltam-me dentes. Sou o Zé Mário Branco, 37 anos, do Porto, muito mais vivo que morto, contai com isto de mim para cantar e para o resto”. Assim terminava ‘FMI’, música que deu nome ao álbum que ninguém quis editar e que o próprio levou, antes de lhe dar a forma de disco, ao palco do Teatro Aberto. Ali, naquelas estrofes cantadas, gritadas, ciciadas e até caladas, escritas “assim, de um só jorro” se desfolhou José Mário Branco. Tinha 37 então, número que o próprio trouxe para a narrativa. Quarenta anos volvidos, o país despede-se de um dos nomes eternos da música portuguesa: morreu na noite de segunda para terça, aos 77 anos, na sequência de um AVC. Ontem, o dia fez-se de poemas, de partilhas que o celebravam como alguém que personificava a tão sonhada ponte a unir margens.

Uma apologia à qual José Mário Branco, que sempre recusou homenagens e não gostava de entrevistas na televisão, talvez franzisse a testa. “Não gosto nada do espavento social e mantenho uma certa reserva. Em relação à televisão, apenas”, contava numa entrevista concedida ao i a propósito dos 50 anos de carreira. “Nunca me habituei à ligeireza da coisa. A falar por falar. Também não sou procurado para isso. Os meios de comunicação têm um certo cuidado e devem ter percebido que sou mais subversivo agora do que em tempos idos”.

Nascido no Porto, em maio de 1942, José Mário Branco teve o primeiro trabalho na rádio, aos 17 anos. Entrou na Universidade de Coimbra para cursar História, e acabou por se mudar para a Universidade do Porto. Não terminou a formação, mas nos corredores da Academia participou ativamente nos movimentos de luta estudantil. “A geração a que pertenci esteve na Universidade em tais condições que foi preciso acabar com as praxes. O movimento estudantil começou a crescer muito a partir daí – já tinha começado a crescer desde a eleição do [Humberto] Delgado em 58 – mas 62 é o ano da primeira grande crise, em que sou preso [no Aljube], com 19 anos. As praxes começaram ser mal vistas, começou a haver muito espírito crítico”, recordou, antes de continuar: “Em 61, quando começa a guerra colonial, mais espírito há. “Mas que é isto? Para quê esta guerra?”. As duas perguntas, feitas em público, davam prisão. Até que foi o próprio Conselho de Veteranos, o organismo mais elevado e poderoso de praxes em Coimbra, que fez um decreto a acabar com as praxes”. A solução para os alunos terem vida coletiva? Irem jogar futebol para a Académica. Foi o que fez, assim como Zeca Afonso, que chegou a ser extremo direito.

Foi ainda nos tempos de estudante que se juntou ao Partido Comunista Português. Em 1963, numa altura em que o cerco da perseguição da PIDE asfixiava, exilou-se em França. Fugiu num dia 10 de junho e só pôde voltar a Portugal no pós 25 de Abril, mas lá de fora trabalhava com afinco no universo da música de intervenção, pela qual ficaria indelevelmente conhecido. Questionado na entrevista do i se, na hora da criação, o primeiro impulso era musical ou político, respondeu assim: “A música é o terreno onde isto acontece. É a paixão desde puto. Desse encontro com a paixão pela poesia, saem as canções. Numa primeira fase, houve o sentir que estas canções ajudavam ao movimento social. Eram instrumentais, uma espécie de encomenda social”.

Nesta senda, em 1971, editou “Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades”, álbum mítico em que usou, juntamente com as suas, as palavras de Natália Correia, Alexandre O’Neill, Luís de Camões ou Sérgio Godinho. Em 1973, gravou, ainda em Paris, “Venham Mais Cinco”, juntamente com Zeca Afonso. Vieram os cravos, veio o regresso. “Depois, há um período em que participo no GAC (Grupo de Ação Cultural). Em 77, há um caso especial que é “A Mãe”, que é feito com canções escritas para uma peça de teatro. Quando saímos da Comuna em 79, fiz o “Ser Solidário”. Um duplo álbum mais o “FMI”, cujo projeto foi recusado por todas as multinacionais e me obrigou a ir para palco fazer o espetáculo e editar o disco com apoio do público”, resumia José Mário Branco há menos de um ano na citada entrevista, recordando que o disco estava pronto em 80 mas só foi editado em 1982.

A partir daí, gravou pouco. Na ótica dele, sempre gravou pouco. “Depois “A Noite”em 85, o “Correspondências” em 91, o “Ao Vivo” em 97 e o “Resistir é Vencer” em 2004. São espaçados mas sempre foram. Fosse porque houve períodos em que estive mais envolvido na política, fosse o período com o GAC [Grupo de Acção Cultural – Vozes na Luta], fosse porque há uma atitude autobiográfica. “O que é que eu tenho para dizer? Não é assim tão importante”. Depois, há momentos em que tenho que dizer aquilo. A coisa enche, amadurece e tenho que ir para estúdio. É o inverso do que me está a acontecer agora”, notava.

Um silêncio que lhe foi crescendo por dentro. Mas há muitas outras formas de não se passar por aqui calado. Por exemplo, já passava dos 60 anos quando voltou à Faculdade, em Lisboa, para cursar Linguística. “Fui para a Faculdade com 60 e muitos anos. Era avô daquela gente toda mas tínhamos aspetos do trabalho muito interessantes. A malta vinha do secundário muito mal preparada. Em relação à língua portuguesa, a ignorância era terrível. A culpa não é só dos rapazes e raparigas, tem de ser dos professores e do sistema de ensino. Tinha facilidade com aquilo tudo e, como havia dificuldades, cooperávamos bastante”, contou. A cooperação entre alunos foi tal que a média da turma subiu três valores num ano. Depois, entra o processo Bolonha que vem transformar a faculdade “num supermercado de cadeiras”. “Não acabei o curso, não tive pachorra. Continuei a ler livros, aliás há poucos anos ofereci ao departamento toda a minha biblioteca de Linguística porque faz lá mais falta. Na educação, isso é uma manifestação do neoliberalismo. O que é preciso é preparar a nova geração de mão-de-obra sem grandes preocupações com a dimensão humanística. No secundário, já houve propostas para retirar a Filosofia. Para quê?! O que é que interessa que os jovens aprendam a pensar?”, criticava.

Foi por não descurar a importância do pensamento que nunca deixou de caminhar ao lado da insatisfação. E de trazê-la para as suas músicas. O exemplo empurra-nos novamente para “FMI”, texto escrito “numa noite de fevereiro de 79”, contextualizava o artista nessa primeira interpretação, notando que “que talvez tenha um ou outro pormenor que já não seja muito atual”. Hoje, a opinião sobre a mensagem que ali deixou é unânime: podia ter sido escrita ontem. A atualidade da sua obra, a força da sua presença no panorama quer da música quer da sociedade portuguesas e o elo das relações pessoais que foi tecendo ao longo da vida não se quebraram com a sua partida. “Somos um pouco como irmãos… falo no presente porque isto não se esvai”, dizia Sérgio Godinho ao Observador, notando que José Mário Branco era um “tipo musicalmente inspiradíssimo” que, também como produtor, deu “um grande fôlego” quer às canções de Zeca Afonso quer ao trabalho de Camané.

Não foi este, porém, o único fadista a merecer a sua atenção – depois de odiar o fado, por ser a única manifestação permitida da antiga doutrina cultural, José Mário Branco aprendeu a amá-lo. Chegou até lá pela mão de Manuela de Freitas, a sua atual companheira (foi antes casado com Isabel Alves Costa, de quem teve dois filhos), e navegou na trova ao ponto de se tornar um dos maiores conhecedores do mais português dos estilos. Percorreu artistas, das cantadeiras aos nomes contemporâneos, estudou a composição, dissecou-lhe a alma e trabalhou com fadistas desta geração, como Kátia Guerreiro, que o convidou para escrever um tema. “No início […] não via em que é que a podia ajudar. Ela espantosamente insistiu. E é incrível porque é uma das pessoas mais bonitas que conheci na vida. Ganhei uma amiga”, dizia o músico.

Saindo do fado para os meandros da política, no pós-PCP José Mário Branco participou na fundação do Bloco de Esquerda. Saiu “quando o partido começou a ficar demasiado parecido com o PS”, resumia. “Discurso muito bem educadinho, muito lavadinho. Lavar as mãos antes de ir para a mesa. É uma espécie de higiene para limpar a revolta”.

Em paralelo à criação musical, desdobrou-se noutras pontas da arte como cinema – entrou, por exemplo, em Agosto (1988), de Jorge Silva Melo, e foi dele a voz de off do documentário Bom Povo Português, de cineasta Rui Simões.

Produtor, linguista, musicólogo, músico, autor, resistente, pensador, agitador. Foi um longo caminho, aquele que ele andou para aqui chegar, aquele com o qual levou tantos com ele. E são também dele as palavras a que é difícil escapar na hora do último ponto final: “Diz lá, valeu a pena a travessia? Valeu pois”.