Se até a poesia do nosso tempo nos parece cínica, sabemos que nos resta muito pouco para lá da tentativa de negociar os termos de uma capitulação. Quando não nos causa azia a ideia de que o nosso tempo é caracterizado pelo triunfo do cinismo, não deixa ainda assim de causar alguma inquietação a anemia que caracteriza hoje esses discursos e manifestações artísticas que guardaram uma certa desconfiança frente à educada passividade que se governa com as migalhas servidas à cultura. Contudo, a partir do momento em que fique claro como a poesia que se vem publicando desde finais do século passado e já em pleno XXI mais não faz que representar uma “falsa consciência”, então sabemos que os poetas não fazem mais do que tapar o nariz e dançar com os cadáveres dos valores e das ilusões iluministas que animaram os seus antecessores.

É bem fácil perceber como, apesar dos tão exaltados exemplos de alguns selvagens, hoje, ao brandir as velhas insígnias, a poesia mais não faz do que resvalar para uma perpétua auto-celebração, esvaziada de qualquer sentido actuante. Não apenas se revela indolente, incapaz de retaliar, como conformada. Pior, nem parece sovar as mentalidades, marginando-as, apontando para aquilo que se procura esconder, calar, ignorar.

Este cinismo decorrente da modernidade, como o entende Peter Sloterdijk, distingue-se daquele que teve, na Antiguidade, expressão na atitude de Diógenes, cujo exemplo até aos nossos dias ainda tange alguma corda sempre que um mendigo passa por nós ralhando com os seus demónios, e que poderia servir como antídoto para os destratos de quem se demora nas questões do espírito, vestindo a bata dos eternamente enfastiados, que nunca se dispõem a discutir seja o que for, mas aplicam aquele efeito corrosivo sem outra táctica que não passe por destituir as coisas do seu sentido, promovendo o colapso do pensamento crítico.

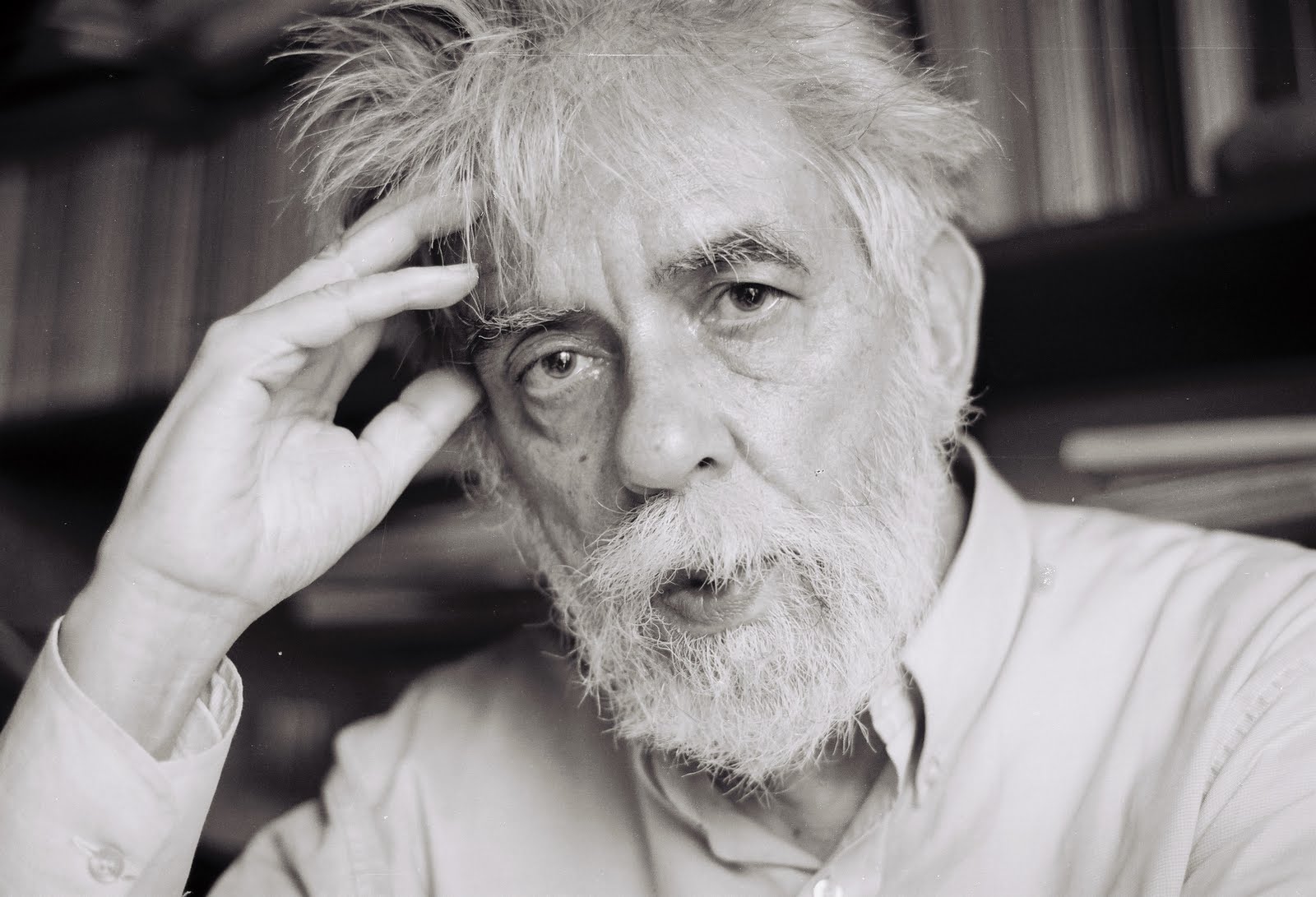

Para se superar esta terrível ressaca, em “Crítica da Razão Cínica”, Sloterdijk receitava as virtudes do antigo cinismo, aquele praticado pelo mendigo que se passeava, nas horas do dia, levando acesa uma candeia pelas ruas de Atenas, dizendo que buscava um homem honesto. O filósofo alemão preconiza um revigoramento das faculdades que passe pelo riso, a insolência e a invectiva. E isto, ainda que obliquamente, vem a propósito de António Ramos Rosa, da publicação do primeiro de três volumes compreendendo a sua vastíssima “Obra Poética”. É que este poeta, que antes de ter tido a sua tão celebrada estreia, há 60 anos, com o título “O Grito Claro”, assumira já algum relevo através dos textos incluídos nas revistas “Árvore” (1951-53) e “Cassiopeia” (1955), publicações de que fora co-fundador e co-director, poderia dizer, ecoando Novalis, que entendia a poesia como a religião original da humanidade.

Diante do labor de um homem que “foi só, desde a juventude, poeta a tempo inteiro” (Eduardo Lourenço), deve sublinhar-se como o desejo de desertar, desenvencilhando-se de um mundo que destina a maioria de nós a uma vida de funcionário, se compagina com a intensa atividade de um grande leitor, um poeta-crítico decisivo “para a configuração do mapa literário e das grandes linhas programáticas da poesia portuguesa da qual foi contemporâneo”. António Guerreiro ressalvava isto mesmo na reacção à morte do poeta, adiantando que, “enquanto grande leitor de poesia, ele encontrou aí, na obra alheia, a base do seu próprio ‘impulso criativo’”. Por esta razão, a par obra poética, não pode nunca passar-se ao lado dos livros de ensaios “Poesia, Liberdade Livre” (1962) e “A Poesia Moderna e a Interrogação do Real” – dividida em dois volumes, um de 1979 e outro de 1980 –, de forma a traçar o arco da acção que fez de Ramos Rosa, por antonomásia, um dos primeiros nomes que nos vêm à cabeça quando pensamos num poeta.

Tendo consagrado a vida inteira à construção da sua imensa obra – com quase uma centena de títulos publicados -, recorta-se a partir do seu exemplo a imagem de alguém que, na radicalidade com que se entregou à poesia, abdicou de tudo o mais e nos surge assim, em pleno dia, de candeia acesa, buscando um leitor honesto com quem dialogar. Este é um poeta que, alguns anos depois de ter desaparecido, já o recordamos como uma figura antiga, e os seus poemas chegam a soar datados ao fraco ouvido com dificuldade para ir além da lista dos êxitos da rádio.

Em “Poesia, Liberdade Livre”, Ramos Rosa vincava como a lição que se retira de cada verdadeiro poeta “é o contraveneno mais fecundo para todas as formas de degradação que avassalam o ser humano na nossa época”. E onde até aqui se lia “mendigo”, entra a errata que este poeta foi tentando aplicar ao redundante subtexto que procura fazer de todos nós empreendedores: “Isolado, ignorado, alheio às consagrações limitadoras, ridicularizado e vilipendiado quantas vezes, o verdadeiro poeta sabe que não vive à margem da humanidade concreta e viva, pois não ignora que a sua solidão envolve uma forma mais profunda de comunhão e irradiação. Não é a sua finalidade, segundo René Ménard, servir o homem, mas fazê-lo, criá-lo.”

O grande risco que este poeta correu, e de forma muito consciente, foi o de escrever “um livro ilegível pela intensidade”. Ele está entre tantos que não saberiam o que fazer se confrontados com uma geração de leitores de poesia que aderem sem reservas “às comunidades práticas de pregar com pregos/ as partes mais vulneráveis da matéria”, e que mais facilmente rejubilam com aquela noção habitual do poético como algo da ordem do sentimental ou, em guerra com essa vulgaridade, algo que aposte no sarcasmo, na ironia e noutras declinações até darem por si a babar desencantadamente um outro bibe.

Como é próprio de alguém que se investe numa luta obstinada e inquieta com as palavras, escrevendo incessantemente, produzindo uma obra tão vasta que cobre as pulsões de toda a sua vida, Ramos Rosa chega a parecer menos um criador de novos sentidos do que um formidável mediador, alguém que fixa um idioma para o uso comum de um povo que se alforriou servindo-se da abstração na relação com o mundo, chegando ao ponto de desapossá-lo das suas relações causais, para, em seu lugar, dar primazia às relações analógicas, onde, como António Guerreiro aclarou, deixamos de estar perante hierarquias e o que temos são correspondências.

“A Palavra sobre o mundo, a palavra sobre a palavra onde o mundo se diz e se perde, foram sempre a sua obsessão, fascínio e martírio indissociáveis”, notou Eduardo Lourenço. “Poesia da reiteração infinita, alguns a encontrarão monótona ou imóvel, mas esse é o preço da fidelidade à essência mesma de uma visão poética que tem como horizonte uma Palavra que, por definição, é, sem fim, o som e o eco de si mesma.”

Se o efeito de inesperado e o estremecimento podem definhar na continuidade de uma expressão, na quase serena reformulação a que Ramos Rosa sujeita a língua, o que se imprime nesta obra é “um programa de vida, uma necessidade vital e ética que encontra no poema uma estratégia que lhe orienta o sentido e os horizontes”, diz António Guerreiro. E, a par “do caráter órfico da nomeação”, vemos esta poesia deambular nesse “lugar de ‘experiência sem experimentalismo’”. O que se compreende por esta ser “entendida, essencialmente, como medium de reflexão e de especulação sobre si mesma”, sublinhando–se mais “a atividade do que o produto, mais o acontecimento infinito do que aquilo que nele se finaliza”.

Mesmo Guerreiro, o mais empenhado leitor crítico que encontrou Ramos Rosa, acabaria por perder-lhe o rastro, enquanto o poeta persistia mendigando o verso de cada dia quase em farrapos – “se era mesmo o ministério voltava sempre ao começo,/ exasperado, lúcido,/ o mais música de câmara possível,/ o recôndito,/ o côrrego,/ tão virgem nele se bebia a água,/ e lisa, límpida, ligada”… (Herberto Helder) -, publicando a um ritmo avassalador, e em editoras marginais, títulos de circulação tão restrita, num apuro que foi sentindo o fim como se os versos corressem entre margens de silêncio: “Onde regresso renasço/ à mesa onde o trabalho/ é uma flor que sopro/ Aqui respiro o tempo/ da madeira e do insecto// Aqui penetro o gosto/ da água lisa e da ânfora/ aqui demoro um momento”.

Depois de uma nova antologia – “Poesia Presente” (2014) – preparada pela filha do poeta, Maria Filipe Ramos Rosa, e publicada no ano que se seguiu à sua morte, a Assírio & Alvim traz-nos o primeiro de três volumes, que reúne “os poemas publicados em livro ou folheto entre 1958 e 1987”, ficando a organização a cargo de Luis Manuel Gaspar. Tão zeloza e discreta figura, possivelmente até há de ser o último dos últimos, apagando a luz antes de sair, fechando a porta do extraordinário período que se viveu na poesia portuguesa contemporânea. Tendo tido um papel privilegiado na convivência com poetas, editores e outros profissionais que souberam dar às palavras o justo relevo, o “Homem-Gato” é artista plástico, poeta, crítico textual, artes que se complementam, numa vigilância sabedora que garante o maior cuidado na fixação deste monumental corpus poético.

A partir de 1976, data do último dos ensaios coligidos nos volumes I e II de “A Poesia Moderna e a Interrogação do Real”, Ramos Rosa começou a pôr de parte a crítica e o ensaísmo literários, uma escolha que certamente o terá libertado da pressão de tantos poetas que, como se adivinhará, lhe vinham pedir caução para os seus versos – coisa a que qualquer crítico benevolente está mais do que habituado. Mas é evidente como a sua poesia tantas vezes é atravessada por uma constante reflexão teórica, como o debate numa câmara que legisla em surdina, sem que dali se retirem códigos penais ou sequer civis, mas relevantes para o processo poético.

E o que Ramos Rosa nos diz sobre a importância deste processo é talvez mais significativo do que os resultados da sua própria pesquisa. Afinal, pratica uma clareza expressiva própria de um educador, alguém que se notabiliza mais sabendo guiar do que roubando o fogo, sacando essas raridades fulgurantes que abalam intimamente a nossa imaginação. Ramos Rosa deita por terra muros, abre o campo, faz as apresentações. Assim, mais do que qualquer outra, a sua obra está dedicada a uma moderna defesa da poesia cuja urgência está patente nestas linhas de “Poesia, Liberdade Livre”: “A consciência poética é a consciência dos valores geradores da mais alta e completa humanidade, a consciência que transcendeu todas as dicotomias da consciência privada, para alcançar o humano na sua dimensão total. Esta consciência deve ser suficientemente lúcida para vencer a aparente frustração social do poeta na nossa sociedade. A poesia é criadora de valores – logo profundamente social. Ela atinge o social, não parte dele; daí a preeminência do poeta como orientador livre, como criador de valores. Logo, o primeiro lugar para a poesia, isto é, para o homem inteiramente humanizado.”

Isto implica que os versos sejam menos fruto de um acaso soberbo, causando um efeito de rapto, do que uma prática de resistência cuja veemência, ao invés de nascer de um efeito de rutura ou de transgressão violenta, ocorre por via de uma lenta harmonia, tirando os objetos do escuro para a contemplação de uma “perpétua aurora”… “Ave minúscula núcleo/ radical obscuro/ caroço dum soluço/ dura sombra do sol// Na garganta redondo/ visível quase nu/ se escrevo e tento só// desmembrá-lo. Soluço.”

Isto leva a que tantos poemas nos pareçam indistintos entre si, poemas sem autor, que podiam estar nesta obra ou noutra, e não provocariam maior desordem ou perturbação, talvez um certo enleio. São cartas anónimas e em que o endereço é como um desejo, uma esperança num mundo em que a poesia não se fique pela “ideia de um vivido que o poeta deve exprimir”, antes se situe “longe de qualquer dramatização psicológica e das asserções subjectivas” (A. Guerreiro). De resto, Ramos Rosa alertou muito a tempo para o perigo em relação às duas tendências opostas que podiam “pulverizar o poema, destruir-lhe o movimento vivo das relações, reduzi-lo a um mero mecanismo verbal”. Muito a tempo, e de qualquer modo em vão, alertou contra os equívocos de uma crítica programática que pudesse restringir-lhe o horizonte, e viu a falência no “automatismo de um eu que se perde na pura auto-reflexão”, e, do outro lado (embora hoje se possa observá-lo numa fórmula cumulativa ao anterior), “a aproximação desmesurada ao real objectivo que faz perder de vista o próprio motor da afirmação poética: o sujeito poético”. Assim, hoje o que mais se vê disseminado (ou dissimulado) entre nós é essa pobre ficção encarcerada entre os ecos de uma rima ainda mais pobre, e que serve ao poeta enquanto pose e máscara no miserável carnaval das letras.

Ramos Rosa persistiu com a sua língua obsessiva, semelhando por vezes a senilidade como, noutras, a pura infância, partindo pedras, atento aos sons, numa espécie de encantamento; desenhando na terra com um pau, contando formigas, olhando em redor… A ouvir o vento das coisas, sem levantar muito a voz, num braço-de-ferro perdido de todas as vezes. Como acontece com um irmão mais novo, sem a força do outro mas seguindo-o de tão perto, maravilhosamente interessado, curioso, adquirindo a experiência das coisas que escuta, e, nisso mesmo, coroado pelo espanto daquilo que se lhe mostra até metade e, quanto ao mais, o faz delirar. Esta poesia persiste assim, sempre grávida, sempre aberta, sem uma ponta de cinismo: “Aceita, acolhe a minúscula astronomia de um jardim: os insectos com as suas múltiplas facetas e as delicadas antenas com que se orientam. Ao rés do chão: um ramo partido, uma formiga, a baba de um caracol. Fascinantes, meticulosos são os vocábulos que compõem as constelações legíveis, intactas. Uma fábula adormece ao sol das folhas: o jardim é um estremecimento.”